中醫治療慢性盆腔炎80例臨床觀察

覃愛萍

中醫治療慢性盆腔炎80例臨床觀察

覃愛萍

目的 探討中醫治療慢性盆腔炎的臨床療效。方法 對廣西南丹縣中醫院住院的50例慢性盆腔炎患者(中醫組)給予中醫綜合療法,給予同期住院患者30例(對照組)西醫治療,比較兩組的療效。結果 中醫組總有效率98.00%高于對照組86.67%,差異有統計學意義(χ2=4.872,P<0.05),中醫組不良反應發生率8.00%與對照組20.00%相比,差異有統計學意義(χ2=4.911,P<0.05)。中醫組復發率6.00%顯著低于對照組33.33%,差異有統計學意義(χ2=5.667,P<0.05)。結論 中醫治療慢性盆腔炎療效有統計學意義、不良反應小、不易復發,值得臨床推廣。

慢性盆腔炎;中藥內服;中藥貼敷;中藥保留灌腸

盆腔炎是指女性內生殖器及其周圍的結締組織和盆腔腹膜的炎癥[1]。慢性盆腔炎是以小腹或少腹疼痛、墜脹,痛引腰骶,或伴發熱、白帶增多等為主要臨床表現[2]。近幾年采用中醫中藥,內外綜合療法治療慢性盆腔炎療效顯著。本研究對廣西南丹縣中醫院2010年1月~2012年12月50例慢性盆腔炎患者采用中醫綜合法治療,均獲得了滿意效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取廣西南丹縣中醫院住院的慢性盆腔炎患者50例,作為中醫組,年齡21~58歲,平均(31.5±3.7)歲;病程3個月~9年,平均(1.9±0.5)年;再選取同期住院患者30例,作為對照組,年齡 22~57歲,平均(31.8±3.9)歲;病程 2個月~10年,平均(2.0±0.6)年。所有患者均出現不同程度的下腹痛、腰痛、白帶增多等臨床癥狀;兩組患者的基本資料間差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 中醫組患者給予中醫綜合療法,基礎方:丹參20g,當歸 12g,赤芍 15g,寶貴花 12g,香附 12g,木香 9g(后下),車輪菜15g,山苦荬15g,烏尾丁20g。隨癥加減:下腹嚴重疼痛加元胡12g,鳑魮樹12g以行氣止痛。寒瘀小腹冷痛加柳桂10g,懷香6g以溫經祛寒;濕盛帶下量多加加土黃連15g、川谷30g、澤瀉15g以清熱除濕;炎癥包塊加三棱10g、莪術10g以活血消癥;脾虛無力加黨參15g、黃芪15g以健脾益氣;腎虛腰骶酸痛加刺芹15g、槐花寄生15g以溫補腎氣夾濕加薏苡仁30g、土黃連15g以清熱利濕。1劑/d,水煎分2次口服。復方烏尾丁灌腸液(烏尾丁、大黃、黃芪、莪術等各20g),取汁100ml,冷卻至約37 ℃,保留灌腸,1次/晚,經期暫停。四黃散(大黃、黃芩、黃柏、黃連等各20g),加入溫開水攪拌呈形,將蜜糖涂于表面,包裹后敷于下腹部,1~2次/d,經期暫停。同時配合TDP腹部照射30min,1次/d。對照組均采用頭孢呋辛鈉1.5g+生理鹽水100ml ivgtt,2 次/d,0.5%甲硝唑 100ml ivgtt,2 次/d。所有患者治療10d為1個療程。

1.3 療效標準 痊愈:癥狀消退,B超復查正常;有效:癥狀減輕,輕微壓痛,B超檢查子宮、附件顯著縮小;無效:癥狀及B超檢查無改善或加重。

1.4 統計學方法 數據統計采用SPSS13.0軟件,計數資料比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

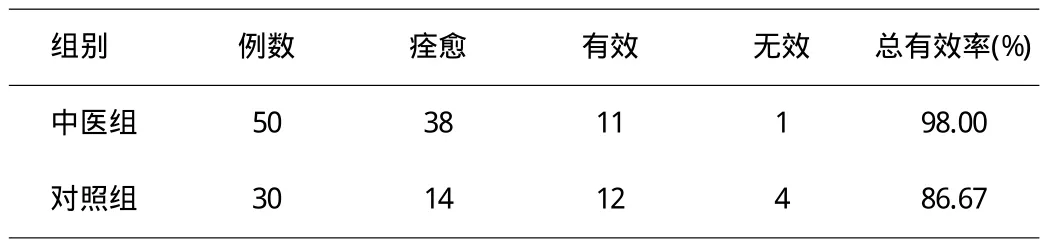

2.1 療效 兩組總有效率經統計,差異有統計學意義(χ2=4.872,P<0.05,見表 1)。

表1 療效比較(n)

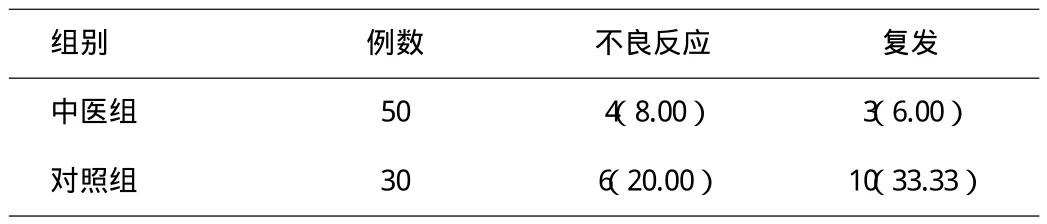

2.2 不良反應及復發率 中醫組與對照組不良反應發生率相比,差異有統計學意義(χ2=4.911,P<0.05)。隨訪半年,兩組復發率經統計,差異有統計學意義(χ2=5.667,P<0.05,見表2)。

表2 不良反應及復發率情況[n(%)]

3 討論

近些年,國內外廣泛采用腹腔鏡下粘連分解給予慢性盆腔炎治療,短期療效雖明顯,但長期療效不佳,易造成進一步的粘連,因此未得到推廣應用。西醫對慢性盆腔炎患者主要采用抗生素、激素與物理治療,大量資料顯示,其臨床效果不理想,再加上長期抗生素治療易出現耐藥菌,故西醫治療也未得到提倡。

慢性盆腔炎屬中醫“帶下”、“斷續”、“癥瘕”等范疇,其病因為濕熱余邪他通過上行侵入沖任、胞宮,與血結合,積聚胞宮,造成臟腑功能失衡,氣血運行受阻,盆腔組織受損,反復發作致遷延不愈,粘連增生而癥瘕包塊。因此,治療慢性盆腔炎應以行氣活血、化瘀止痛、清熱利濕為主[3]。

中醫組內服方中丹參、當歸活血調經、養血安神;赤芍、寶貴花行瘀止痛;香附、木香舒肝理氣、活血祛痛;車輪菜、山苦荬、烏尾丁清熱利濕。諸藥合用具有活血化瘀、清熱除濕、消腫散結、行氣止痛功效。中藥保留灌腸是以活血化瘀、清熱祛腐為首要治療原則[4]。復方烏尾丁灌腸液中烏尾丁、大黃、黃芪清熱利濕,莪術行氣止痛。中藥敷貼與TDP腹部照射,既能充分發揮藥物自身功效,又能加快血液循環,利于炎癥消退,具有溫經通絡、活血止痛功效。本組中醫組的總有效率為98.00%,與對照組的86.67%相比較有顯著性差異(χ2=4.872,P<0.05),說明自擬中藥內服方具有顯著抗滲出與阻斷結締組織增生功能、改善循環,加大了纖維蛋白溶解酶活性,解除粘連,加快炎癥吸收及組織修復和再生。再加上中藥保留灌腸可加快局部血液循環、減輕痙攣癥狀,使組織營養得到改善、加快包塊吸收。直腸靜脈和下腔靜脈相通,藥物吸收后直接進入大循環,避免藥物對肝臟、胃部的刺激與傷害,加大局部藥量,提高療效,且患者無痛苦,費用低廉。中藥敷貼與TDP腹部照射可使盆腔炎形成的炎性包塊逐漸吸收消退。中醫組的不良反應發生率及復發率也明顯低于對照組,說明中醫綜合療法治療慢性盆腔炎療效顯著、不良反應小,且不易復發。與王美容[5]綜合療法結果一致。

綜上所述,中醫治療慢性盆腔炎療效較好、毒副作用少、復發率低,患者易于接受,值得臨床推廣應用。

[1] 杜燕.慢性盆腔炎246例中醫藥治療臨床探討[J].中國民康醫學,2011,23(10):72-73.

[2] 解麗培,何賽萍.慢性盆腔炎中醫治療體會[J].河南中醫,2010,30(11):92-93.

[3] 孫燕玲.慢性盆腔炎中西醫治療觀點和治療方法概況[J].北京中醫藥,2010,29(10):73-75.

[4] 黃玲華,彭薇萍.中藥保留灌腸并超短波、中藥液離子透入治療慢性盆腔炎[J].當代醫學,2010,16(15):152-153.

[5] 王美容.加味活絡效靈丹保留灌腸合并微波治療慢性盆腔炎的療效觀察[J].天津中醫藥,2010,27(6):83.

10.3969/j.issn.1009-4393.2014.3.112

廣西 547200 廣西南丹縣中醫院(覃愛萍)