醫源性膽道出血的DSA診斷及介入治療

楊健 楊敏玲

肝膽性疾病的發病率隨著人們生活水平的提高、飲食結構的改變呈逐年上升趨勢,手術是此疾病的可靠手段。膽道出血是肝臟術后較嚴重的手術并發癥[1],因其病情急、變化快、嚴重者可危及生命,內科保守治療效果差;有些情況下由于出血部位不明確,傳統的外科處理較為棘手。現將收治的17 例因外科開腹及腹腔鏡治療肝膽性疾病術后發生膽道出血的患者的治療情況報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2008年7月-2013年10月山西醫科大學第一醫院收治的膽道出血患者17 例(男9 例,女8 例),年齡32~57 歲,平均43 歲;其中膽囊息肉、慢性結石性膽囊炎膽囊切除術后7 例,外科行切開肝內膽管取石術5 例,肝占位肝部分切除術后3 例,外傷導致肝臟破裂行部分肝切除并修補術后2 例。臨床表現多為面色蒼白、脈搏細速、頭暈、心悸等失血性休克表現,并伴有腹壁緊張及有新鮮血液從腹腔引流管引出。

1.2 設備與器材 PHILIPS公司的Allura X per FD-20懸吊式平板型數字減影血管造影機。COOK MEDICAL生產的4~5 F導管(肝管、胃左)、泥鰍導絲及SP 3 F微導管。

1.3 方法

1.3.1 術前準備 向患者及家屬交待病情,并簽署侵入性手術知情同意書,備皮,進行碘過敏試驗,積極補充血容量,保留靜脈通路,糾正失血性休克的基礎上,急癥行血管造影。

1.3.2 手術方法 患者仰臥于導管床,常規腹股溝區消毒、鋪單,右側腹股溝韌帶下1~2 cm股動脈搏動明顯處1%利多卡因行局部皮膚麻醉,采用Seldinger技術穿刺右股動脈成功后,經導管鞘將導管分別選擇至腹腔動脈、腸系膜上動脈、肝總動脈行DSA,當確定靶動脈、適合行動脈栓塞時,立即超選至出血責任動脈用合適的栓塞材料(PVA、明膠海綿和彈簧圈)進行栓塞。未發現出血動脈或異常血管時,應分別超選擇插管至可能出血的血管進行造影篩選,當發現對比劑外溢、滯留或異常血管征象,行血管內栓塞。對于部分血管迂曲紊亂,超選擇困難時需采用同軸微導管技術將微導管選擇至出血動脈內行介入治療。未明確出血部位的患者立即轉外科手術。對比劑采用碘海醇或碘普羅胺(300 mgI/ml);腹腔動脈造影注射流率:6 ml/s;總量:15 ml/次;DSA采集速率采用3~6 幀/s(圖像均做減影與不減影對照分析,減少腸道氣體因素干擾)。

1.3.3 術后處理 手術結束后導管鞘留置24 h再拔除,預防因為再次出血而進行重復穿刺,停用止血藥品(酚磺乙胺、垂體后葉素等),密切觀察生命體征有無變化,定期復查血常規、了解血紅蛋白及血紅細胞的改變。如正常表示出血停止,治療有效。拔管后加壓包扎穿刺點,穿刺側肢體制動24 h,注意觀察穿刺側足背動脈搏動及肢體皮溫情況。

2 結果

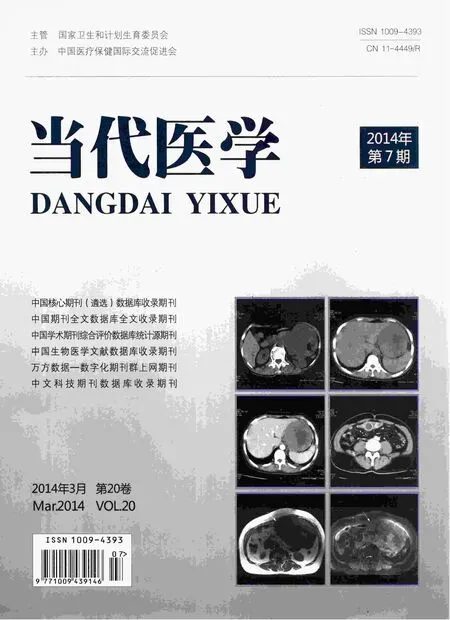

2.1 造影表現 造影劑外溢10 例,表現為不規則形狀或片狀的造影劑外溢影,滯留時間長且不易消散;假性動脈瘤5 例,表現為動脈側壁外凸的類圓形或囊袋狀的造影劑充盈影,早期造影劑即顯影、消退比較晚,部分病例可見膽管相通的影像表現。2 例造影未見出血的直接征象,介入診斷陽性率為88%(15/17),如圖1。

2.2 治療效果 17 例患者中,15 例出血位置明確,同時適合栓塞治療;其中8 例用明膠海綿顆粒結合彈簧圈栓塞、5 例單用彈簧圈栓塞、2 例用PVA栓塞;13 例患者首次栓塞既成功止血,2 例患者栓塞術后再次出血而行二次栓塞,止血成功,動脈栓塞止血成功率100%(14/14)。另2 例因無法明確出血部位而行外科手術處理。本組患者術后隨訪6~24 個月,均未復發。本組未出現異位栓塞所致的胃腸道壞死等嚴重并發癥。

圖1 膽結石膽囊切除術后膽道出血動脈栓塞前后

3 討論

1948年Sandblom提出膽道出血(hemobilia)的定義,即由于各種原因造成的膽道與肝內、外血管之間的病理性溝通,形成血管-膽管瘺,使血液通過異常通路而造成的消化道出血。90%膽道出血來自肝內,來自肝外膽道及膽囊者較少,膽道出血病死率為7.2%~33%。臨床分為外科性、感染性、醫源性和其它原因性膽道出血,其中醫源性造成的膽道出血明顯高于創傷、感染等原因。有學者[2]指出約65%的膽道出血是由醫源性原因造成的。醫源性膽道出血是由各種醫源性操作造成的動脈-膽道、靜脈-膽道通路或假性動脈瘤。膽絞痛、黃疸和上消化道出血三聯征是膽道出血較為典型的臨床表現。但此三聯征表現僅在22%~37%的患者中出現[3]。

動脈-膽道瘺壓差大,造成大量出血,患者常出現失血性休克,病情較危重,對于手術探查、消化道造影、內鏡等方法往往難以耐受,而B超、CT或MRI等影像檢查獲得的信息比較局限,出血部位難以確定[3-4]。DSA有其特有的優勢,即能在單位時間內獲得多幅圖像,從而能動態性觀察造影劑在血管內的流動情況,當出血量>0.5 ml/min,其診斷準確率可達85%~100%[5],對血管內造影劑外溢、異常聚集等異常征象的實時觀察非常有利,從而指導制訂有效的治療方案。若靜脈-膽道瘺壓差小,DSA可表現為陰性,需密切觀察病情變化,行外科手術治療。本研究DSA診斷陽性率為88%(15/17),與文獻報道一致。

治療膽道出血的傳統方法包括內科保守治療和外科手術治療,內科保守治療為藥物止血治療,動脈性膽道出血出血量大、出血速度快,藥物治療很難起到有效的止血作用,特別是膽道動脈出血,收縮血管藥物灌注均不能完全止血[6],對于少量出血可起到一定的效果,但不能處理膽道出血的病因,因而止血效果欠確切。外科手術治療本身為醫源性膽道出血,與上次手術時間間隔短,術野區水腫,解剖結構不清等原因,有一定盲目性,增大了手術危險性且療效不確切。

經導管動脈栓塞術(transcatheter arterial embolization,TAE)不但能起到有效的止血作用,而且還能為病情危重患者贏得治療的時間。TAE治療膽道出血的成功率為75%~100%[7]。本組介入栓塞成功止血率為100%(14/14),與既往報道相似。栓塞成功的關鍵在于出血部位的確定和栓塞材料的選擇上。有學者認為[8],不同的靶血管所選擇栓塞劑的類型不同,如對于肝段以上肝內動脈、肝固有動脈等較大分支造成的出血,選擇明膠海綿顆粒加彈簧圈或單純彈簧圈由遠及近栓塞靶血管;對于肝段以下分支動脈的出血,采用PVA顆粒或明膠海綿顆粒,栓塞整支靶血管。

介入栓塞治療膽道出血有以下優點:(1)血管造影能明確出血部位(當出血流速大于0.5 ml/min);(2)動脈栓塞使患者免受全麻和剖腹手術的風險,而且導管留置可進行重復治療;(3)對于醫源性膽道出血患者,其血管因手術因素而較難區分,肝動脈栓塞較肝動脈結扎簡單易行,且更加可靠;(4)肝動脈栓塞術后不良反應(如腹痛、低熱、轉氨酶升高等),給予對癥治療易緩解;(5)肝壞死、膽囊壞死等嚴重的并發癥少見。

綜上所述,DSA診斷及介入栓塞治療以其創傷小、安全系數高、操作簡便、止血準確及并發癥少的優點逐漸被人們所接受[9],在內科治療無效、外科手術風險較高的醫源性膽道出血患者,應及早選擇DSA檢查和介入治療。

[1]吳階平,裘法祖.黃家駟外科學[M].北京:人民衛生出版社,2002:12.

[2]Green M H,Duell R M,Johnson C D,et al.Hemobilia[J].Br J Surg,2001,88:773-786.

[3]Yoshida J,Donahue PE,Nyhus LM.Hemobilia:review of recent experience with a worldwide problem[J].Am J Gastroenterol,1987,82:1537-1540.

[4]柴新群.介入治療在膽道出血中的應用[J].臨床外科雜志,2006,14(10):618-619.

[5]Bloechle C,Izhicki JR,Rashed MY,et al.Hemobilia:presentation diagnosis and management[J].Am J Gastroenterol,1994,89:1537-1540.

[6]肖兵,趙衛,宋建瓊,等.膽囊切除術后出血的血管造影與介入治療體會[J].介入放射學雜志,2007,16(10):696-698.

[7]Chin MW,Enns R.Hemobilia[J].Curr Gastroenterd Rep,2010,12:121-129.

[8]溫峰,盧再鳴,孫巍,等.醫源性膽道出血的血管造影表現和介入治療[J].介入放射學雜志,2012,21(1):23-26.

[9]李海濤,解皓,竇劍,等.選擇性動脈栓塞治療膽道術后動脈出血的療效分析[J].介入放射學雜志,2010,19:572-574.