淺析ISO/DIS 9001:2014

文/陳寧寧

淺析ISO/DIS 9001:2014

文/陳寧寧

ISO 9001∶2008《質(zhì)量管理體系要求》的修訂草案ISO/DIS 9001∶2014已發(fā)布,本文對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)草案進(jìn)行了剖析,并提出了有待完善的建議。

修改新標(biāo)準(zhǔn)新結(jié)構(gòu)新概念特點(diǎn)

2014年5月,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會(huì)質(zhì)量體系分委員會(huì)(ISO/TC176/SC2)以WG 24/N工作組發(fā)布了ISO/DIS 9001:2014《質(zhì)量管理體系要求》。預(yù)計(jì)2015年初將發(fā)布試行草案(FDIS),9月正式頒布實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)新穎、內(nèi)容完整、條理清楚,提出了一些新的概念和術(shù)語(yǔ)。本文談?wù)剬?duì)新標(biāo)準(zhǔn)草案的理解。

一、結(jié)構(gòu)新穎

新標(biāo)準(zhǔn)是按ISO/IEC指令第一部分的附錄SL (以下簡(jiǎn)稱“SL”)編寫的。SL的9.5條款規(guī)定:任何新質(zhì)量管理體系(QMS)標(biāo)準(zhǔn)的制定、現(xiàn)有QMS標(biāo)準(zhǔn)的任何修改,應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的順序、高等級(jí)結(jié)構(gòu)、相同核心文本、術(shù)語(yǔ)和核心的定義制修訂;9.2條款的注中指出高等級(jí)結(jié)構(gòu)包括主條款和它們的標(biāo)題,按一個(gè)固定順序,相同核心內(nèi)容包括子條款編號(hào)和它們的標(biāo)題、子條款內(nèi)的文字。

SL的附件2中還規(guī)定了每個(gè)條款的基本內(nèi)容,以及每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)必須具有的21個(gè)術(shù)語(yǔ)和定義。因此,新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了10個(gè)主條款,除條款8是按照質(zhì)量形成的概念表述外,其余條款的標(biāo)題和順序也與其一致,且其他子條款的標(biāo)題、順序和文字描述也基本保持一致。新標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)與舊標(biāo)準(zhǔn)完全不同,它達(dá)到了增強(qiáng)各學(xué)科管理體系標(biāo)準(zhǔn)之間兼容性的目的,也方便了使用者。

二、引入了“風(fēng)險(xiǎn)”理念

新標(biāo)準(zhǔn)注入了風(fēng)險(xiǎn)的管理理念。新標(biāo)準(zhǔn)的3.09條款將風(fēng)險(xiǎn)定義為“不確定性對(duì)預(yù)期結(jié)果的影響”,并加了5條注,以加深對(duì)定義的理解。

①在引言0.1的b)子條款中指出:QMS的設(shè)計(jì)和實(shí)施受與組織的環(huán)境和目標(biāo)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)影響;

②在引言0.5條款“基于風(fēng)險(xiǎn)的思考”中,除說明什么是風(fēng)險(xiǎn)外,還指出風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵,要求將其體現(xiàn)在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)QMS中,而不是單獨(dú)列出一個(gè)條款未進(jìn)行要求。同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)指出:不是所有的QMS過程就組織滿足其目標(biāo)的能力展現(xiàn)相同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),且過程、產(chǎn)品、服務(wù)或系統(tǒng)不合格產(chǎn)生的后果不是對(duì)所有組織都相同,有其輕重。應(yīng)根據(jù)具體情況確定定性還是定量。

③5.1.2中的b)子條款規(guī)定:可能會(huì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和提升顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)得到確定和應(yīng)對(duì)。

④6.1條款“處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施”規(guī)定:在策劃QMS時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮在4.1條款中提及的事項(xiàng)和在4.2條款中提及的要求,并確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。

筆者認(rèn)為,在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)QMS的有效性方面,至少應(yīng)考慮以下幾方面的風(fēng)險(xiǎn)。

①最高管理者的意識(shí)和對(duì)體系的重視及參與程度;

②在體系建立的階段,組織是否根據(jù)組織自身的實(shí)際情況及其產(chǎn)品和服務(wù)的特性,確定QMS所需要的過程、其在組織中的應(yīng)用以及如何進(jìn)行控制;

③應(yīng)確定該過程是否與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān),即影響其QMS實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部問題,并對(duì)其存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià),制定了相應(yīng)的處理和控制措施;

④在實(shí)施階段,組織是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)組織方針和目標(biāo)的需要,按規(guī)定予以實(shí)施;

⑤是否具備必要的和適宜的資源,包括設(shè)施、設(shè)備、巡視和測(cè)量設(shè)備、人員(包括知識(shí)、意識(shí)和能力)和工作環(huán)境;

⑥是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行必要的監(jiān)控、審核和管理評(píng)審,并持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有的管理體系。

三、引入新術(shù)語(yǔ)和定義

術(shù)語(yǔ)和定義對(duì)研究和使用標(biāo)準(zhǔn)的人來說是極其重要的。新標(biāo)準(zhǔn)一改以前的風(fēng)格,在第三章中列出了69個(gè),其中21個(gè)是根據(jù)SL附件2的規(guī)定編寫的,另有48個(gè)是根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)的需要引自ISO/DIS 9000:2014《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的。69個(gè)中屬于新的為27個(gè),對(duì)ISO 9000:2005中進(jìn)行修改的為32個(gè),其中19個(gè)主要是對(duì)注作了修改或增加。例如:

①附錄SL的附件2中新規(guī)定為8個(gè),如:

·“3.08目標(biāo)”——所要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。注1:目標(biāo)可以是戰(zhàn)略上的、戰(zhàn)術(shù)的或操作的;注2:目標(biāo)可以關(guān)系到不同的學(xué)科(如金融、健康和安全及環(huán)境目標(biāo))并可在不同層次上應(yīng)用(如戰(zhàn)略上、廣義的組織、項(xiàng)目、產(chǎn)品和過程);注3:目標(biāo)可以其他的方式表達(dá),如預(yù)期的結(jié)果、意圖、操作標(biāo)準(zhǔn),作為質(zhì)量目標(biāo),或通過其他意義相近的語(yǔ)言使用(如目的、努力的對(duì)象);注4:在QMS環(huán)境中,質(zhì)量目標(biāo)是由組織設(shè)定,與質(zhì)量方針保持一致,以達(dá)到特定的結(jié)果;

·“3.11形成文件信息”——組織需要控制、保持的信息以及它的媒介。注1:提供證明的信息可以以任何形式、媒介及來自任何來源。注2:形成文件信息可能涉及:QMS,包括相關(guān)的過程;為組織運(yùn)作所創(chuàng)建的信息(文件和程序說明書等);所達(dá)成結(jié)果的證據(jù)(記錄);

·“3.13績(jī)效”——可測(cè)量的結(jié)果。注1:績(jī)效可能既與定性的發(fā)現(xiàn)有關(guān),也與定量的發(fā)現(xiàn)有關(guān);注2:績(jī)效可能與活動(dòng)、過程、產(chǎn)品、服務(wù)、體系或組織的管理有關(guān);

·“3.15監(jiān)控”——確定體系、過程或活動(dòng)的狀態(tài)

②根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)需要,引自ISO/DIS 9000:2014新術(shù)語(yǔ)和定義為18個(gè)。其中,值得注意的有以下幾個(gè):

·“3.24組織的環(huán)境/業(yè)務(wù)環(huán)境”——可能對(duì)組織針對(duì)其產(chǎn)品、服務(wù)、投資方法以及其對(duì)相關(guān)方具有影響的內(nèi)部和外部因素和條件的組合。注1:與盈利性組織一樣,組織的概念可以同樣適用于非營(yíng)利性或公益服務(wù)組織。

·“3.36物體”(目標(biāo)、對(duì)象)/實(shí)體(獨(dú)立存在體)——可感知或可認(rèn)知的任何事物。示例:產(chǎn)品、服務(wù)、過程、人、組織、體系和資源。注1:對(duì)象可以是原材料(如一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)、一張紙、一顆鉆石),非物質(zhì)的(如轉(zhuǎn)換比率、項(xiàng)目計(jì)劃)或設(shè)想、猜想(如一個(gè)獨(dú)角獸)。

·“3.46輸出”——原定義為“產(chǎn)品”,其注采用原注1的內(nèi)容。

·“3.47產(chǎn)品”——輸出是一個(gè)活動(dòng)的結(jié)果,在那里他們沒有必需在提供者和顧客之間的接觸面上進(jìn)行。其注采用原注2的最后兩段,并調(diào)整了順序。

·“3.48服務(wù)”——是在提供者和顧客之間的接觸面上至少需要完成一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)果的無形輸出。其注采用了原“產(chǎn)品”的注2的第一段。

·“3.67確定”——找出一個(gè)或多個(gè)特性及其特性值的活動(dòng)。

③附錄SL的附件2中規(guī)定的,而對(duì)ISO 9000: 2005中的術(shù)語(yǔ)進(jìn)行修改的為5個(gè),即:“3.01組織”;“3.02相關(guān)方”;“3.04管理體系”;“3.10能力”;“3.20糾正措施”。

另外,附錄SL的附件2中規(guī)定的,對(duì)ISO 9000:2005中的術(shù)語(yǔ)和定義進(jìn)行了局部修改或增加新的注為6個(gè),即:“3.03要求”;“3.05最高管理者”;“3.12過程”;“3.17審核”;“3.18合格(符合)”;“3.21持續(xù)改進(jìn)”。未進(jìn)行修改的為2個(gè),它們是3.06有效性和3.19不合格(不符合)。

根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)需要,引自ISO/DIS 9000:2014,但對(duì)ISO 9000:2005中的術(shù)語(yǔ)和定義進(jìn)行局部修改或增加新的注的為13個(gè),即:“3.29管理”、“3.32基礎(chǔ)設(shè)施”、“3.37質(zhì)量”、“3.40缺陷”、“3.41可追溯性”、“3.51客觀證據(jù)”、“3.54驗(yàn)證”、“3.55確認(rèn)”、“3.57顧客滿意”、“3.62審核發(fā)現(xiàn)”、“3.63讓步”和“3.64放行”。其余8個(gè)未加修改。

四、過程方法的表述更切合實(shí)際

將活動(dòng)作為其功能,理清活動(dòng)過程中的相互關(guān)聯(lián),并加以管理,會(huì)更有效地實(shí)現(xiàn)所設(shè)定目標(biāo)。過程方法應(yīng)采用系統(tǒng)的定義、過程及其相互作用的管理,以此達(dá)到組織質(zhì)量方針和戰(zhàn)略方向所預(yù)期的結(jié)果。同時(shí),要求將策劃—實(shí)施—檢查—處置(PDCA)方法與旨在防止非期望結(jié)果“基于風(fēng)險(xiǎn)的思想”一起實(shí)施。

因此,新標(biāo)準(zhǔn)鼓勵(lì)人們?cè)陂_發(fā)、實(shí)施和改進(jìn)QMS的有效性時(shí)采用過程方法,以通過滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意度,并指出:在QMS內(nèi)使用過程方法時(shí),應(yīng)確保:①理解和持續(xù)地滿足要求;②從增值的角度考慮過程;③實(shí)現(xiàn)有效的過程績(jī)效;④基于對(duì)數(shù)據(jù)和信息的評(píng)價(jià)改進(jìn)過程。

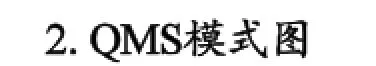

新標(biāo)準(zhǔn)給出了基于過程的QMS模式圖(見圖1),這是一個(gè)新的概念化模式圖,較切合實(shí)際。

圖1說明了條款4~10之間的過程聯(lián)系,它將領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、運(yùn)作、績(jī)效評(píng)價(jià)、QMS總則和過程方法作為組織的核心過程,其中領(lǐng)導(dǎo)作用分別用兩個(gè)實(shí)心單向箭頭與“6策劃”和“9績(jī)效評(píng)價(jià)”相連接,說明其的指揮作用,而策劃、運(yùn)作、績(jī)效評(píng)價(jià)以及確定環(huán)境、相關(guān)方及QMS的范圍與QMS總則和過程方法、領(lǐng)導(dǎo)作用分別用兩個(gè)實(shí)心單向箭頭相連接,說明之間的因果關(guān)系。支持過程則用多個(gè)空心單向箭頭與上述過程相連接,作為運(yùn)作的必要條件,起支持作用。上述的核心過程用兩個(gè)實(shí)心箭頭與持續(xù)改進(jìn)相互連接,說明其間的相互作用。此外,領(lǐng)導(dǎo)作用、確定環(huán)境、定義QMS的有關(guān)相關(guān)方和范圍分別用雙向空心箭頭相連接,表明它們之間存在雙向信息交流。

圖1 基于過程的QMS模式

同時(shí),該圖還表明顧客在確定輸入要求中起著重要作用,而這些要求是組織需要在其QMS的所有階段予以滿足的。因此,作為“8運(yùn)作”的輸入,用單向箭頭與其相連接,其他相關(guān)方需求、期望在規(guī)定那些要求中也能起作用,用多個(gè)單向箭頭向組織輸入。組織經(jīng)過運(yùn)作,產(chǎn)生顧客所要求的輸出,交付給顧客。是否滿足其要求,需要相互交流信息。因此,關(guān)注顧客是否滿意,則應(yīng)要求評(píng)價(jià)與顧客相關(guān)的反饋信息,如組織是否已滿足這些要求的信息。

同時(shí),這些過程中的每一個(gè)以及整個(gè)體系,可以使用PDCA的方法進(jìn)行管理。

五、部分條款的內(nèi)容更具體、細(xì)化

新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)很多條款的內(nèi)容表述進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充或增加,使之完善、更具體化,具有較好的可操作性,如:

舊標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求,僅在標(biāo)準(zhǔn)的5.4.1中作了原則性規(guī)定,新標(biāo)準(zhǔn)在“6.2質(zhì)量目標(biāo)和策劃實(shí)現(xiàn)”中,首先要求組織應(yīng)在相關(guān)職能、層次和過程建立質(zhì)量目標(biāo),然后對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵及實(shí)施從8個(gè)方面提出了要求。接著,對(duì)策劃如何實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)也提出了5個(gè)要求。內(nèi)容更具體、更具有可操作性,即:將做什么;將需要什么資源;誰(shuí)將負(fù)有責(zé)任;什么時(shí)候完成它;結(jié)果將如何評(píng)價(jià)。

新標(biāo)準(zhǔn)第6章中從應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施,到質(zhì)量目標(biāo)和策劃實(shí)現(xiàn),最后對(duì)體系變更的策劃也作了詳細(xì)規(guī)定,如體系變更的策劃規(guī)定:當(dāng)組織決定對(duì)QMS變更有需求時(shí),應(yīng)策劃變更,并系統(tǒng)地進(jìn)行。組織應(yīng)考慮:變更的目的和其任何潛在的后果、QMS的完整性、資源的可利用性、分配或重新分配職責(zé)和權(quán)限。

六、強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)作用

舊標(biāo)準(zhǔn)在第5章中對(duì)領(lǐng)導(dǎo)作用的規(guī)定比較原則、簡(jiǎn)單,新標(biāo)準(zhǔn)在第5章中對(duì)領(lǐng)導(dǎo)作用進(jìn)行了規(guī)定,其中包括領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾、質(zhì)量方針和組織的角色、職責(zé)和權(quán)限,并將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的要求列入領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾中,而有關(guān)QMS的策劃另列為第6章,包括應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施、質(zhì)量目標(biāo)和策劃實(shí)現(xiàn)它們、變更的策劃,管理評(píng)審則列入第9章,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的一種手段。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作用的內(nèi)容分在幾處表述,其內(nèi)容都比舊標(biāo)準(zhǔn)有所增加,比較具體、豐滿,如“5.1.1對(duì)QMS領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾”,明確規(guī)定:最高管理者應(yīng)通過11個(gè)方面證實(shí)關(guān)于QMS的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。

七、對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的修改建議

有些問題在引言部分論述了,但在附錄中又論述,顯得有些啰嗦,筆者認(rèn)為可予以合并,盡量在一處將一個(gè)問題論述清楚,這樣顯得標(biāo)準(zhǔn)條理清楚,也合乎邏輯。如:

在引言“0.2質(zhì)量管理”條款中的最后一段“已經(jīng)制定了支持實(shí)施了QMS的其他標(biāo)準(zhǔn),包括那些在ISO 10000系列的編號(hào)范圍……”,而在附錄C中又對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)作了說明。建議將此附錄去除,以減少標(biāo)準(zhǔn)的篇幅。

在引言“0.5基于風(fēng)險(xiǎn)的思想”條款中對(duì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的問題進(jìn)行了簡(jiǎn)要的論述,但在新標(biāo)準(zhǔn)的附錄A的A.4子條款中又對(duì)該問題進(jìn)行論述。但仔細(xì)分析,實(shí)際是說明新標(biāo)準(zhǔn)為什么沒有設(shè)置相關(guān)“預(yù)防措施”條款的理由,因此建議列入條款6.1或在此條款下加一個(gè)注,也可列入引言0.5的最后。

建議將附錄A中“A.7組織”條款中的相關(guān)內(nèi)容以注的形式列入7.1.6中,這樣可以顯示了標(biāo)準(zhǔn)的完整性。

術(shù)語(yǔ)3.61條款為“objective/audit evidence”,可以分開翻譯為客觀證據(jù)/審核證據(jù)。這里是關(guān)于審核方面的術(shù)語(yǔ)和定義,然而3.51條款對(duì)objective evidence明確定義為客觀證據(jù),但在“3.17 audit”(審核)的定義中,使用了“for obtaining objective evidence”,按英文原意應(yīng)譯為“為獲得客觀證據(jù)”,但在其后的括號(hào)中又標(biāo)為(3.61),在舊標(biāo)準(zhǔn)中就譯為“審核證據(jù)”。筆者認(rèn)為這樣的定義會(huì)引起誤導(dǎo),建議修改。

ISO/DIS 9001:2014,the draft amendments to ISO 9001:2008"Quality Management System Requirements,"published.The article analyzes the draft of the standard,and makes suggestions where the improvements are necessary.

Revise;New standard;New structure;New concept;Trait

(作者單位:上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院)