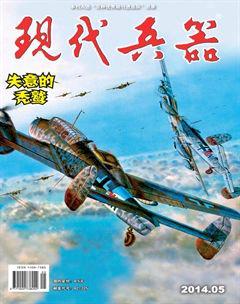

“全能”飛機問世 Bf 110驅逐機技術開發史

很多時候,當一件新事物誕生時,你根本無法準確預判它的未來走勢。德國設計師威利·梅塞施密特博士在二戰中設計的最為知名的兩種戰斗機的情形就是如此:Bf 109單座戰斗機剛剛誕生時,幾乎落入沒人想要的窘迫境地,而它后來被譽為二戰中最好的活塞戰斗機之一;背負了太多指責和批評的Bf 110雙座驅逐機被許多人貶斥為失敗的設計,但當其問世之初,卻曾受到各方面高規格的矚目……Bf 110的真相究竟如何?它的設計出發點是基于一種臆想?驅逐機在戰場上是否有過風光時刻?它在不列顛上空遇到了什么?為什么在重挫之后仍能一直使用到二戰結束?本期專題,就讓我們還原這種驅逐機或者說是雙發重型戰斗機在擔負晝間作戰任務時的種種片段(需要說明的是,Bf 110在驅逐機之外還有作為夜間戰斗機的重要一面,而后面這段故事將留待以后另行敘述)。

競標之柳暗花明

20世紀30年代,正值納粹黨在德國掌權、各種擴軍舉措隨之甚囂塵上之時,許多新型武器在狂熱情緒和理智設計的交匯中從繪圖板上變成現實。Bf 110的開發正是始于這一時期,而軍方對其“全能”的追求正恰當地反映出新生的德國空軍對強大新機型的急迫渴望:從帝國航空部于1934年發布的遠程戰斗機招標要求來看,新機型幾乎將無所不能。而自從第一架飛機上天以來,恐怕還沒有見過哪種飛機能如此大包大攬地將戰斗機、轟炸機和攻擊機等功能集于一體呢!

具體而言,德國空軍想要的是這樣一種玩意兒:它既能夠保護本方轟炸機長驅直入敵國領空、消滅敵方的空中防御力量,又能夠在本國領空消滅來犯的敵方轟炸機,還能執行戰術轟炸和對地攻擊任務。考慮到這種設想中的全金屬結構雙發戰斗機的任務是如此多樣化,初步設定的機組配置達到3人之多。與多任務相呼應,這種飛機也有一個全新的名稱——“轟炸驅逐機”(Kampfzerstorer)。Kampf這個詞的本意是“戰斗”,不過用在德國航空部隊上意指“轟炸”,因此所謂“轟炸驅逐機”就是戰斗機和轟炸機的合二為一。這一意向自然引起了德國航空工業界的廣泛爭議,有極端的意見認為,這樣搞出來的飛機將會又大又重,可能連它要保護的轟炸機都相形見絀。不過,“驅逐機”這個概念很合空軍總司令赫爾曼·戈林的胃口。在這位前一戰空中英雄看來,其強大火力和多任務優勢正是德國空軍所需要的。

共有多達7家公司參與競標,分別是阿戈(阿拉道公司前身)、道尼爾、亨克爾、亨舍爾、福克-烏爾夫、戈塔和梅塞施密特公司的前身巴伐利亞飛機制造廠(BFW)。很快就有4家公司被淘汰:道尼爾和亨克爾沒能在規定時間內完成應標,阿戈和戈塔的設計方案則在航空部的初審階段就被淘汰。剩下來的福克-烏爾夫、亨舍爾和巴伐利亞飛機制造廠各自拿到了生產3架原型機的合同,從而展開最后的PK。福克-烏爾夫的Fw 57和亨舍爾的Hs 124都是符合要求的“全能”飛機,火力強勁又有機身內置彈艙、打得兇飛得快,總之是完全按照“戰斗驅逐機”的標書來開發的。相比之下,巴伐利亞的Bf 110卻顯得有點不靠譜,它似乎只把“驅逐機”當成重型戰斗機來看待,在強調空中格斗的強悍性之余,卻對標書要求的其他多任務特性只是勉強顧及。

Bf 110的方案“先天不足”完全“歸咎”于公司首席設計師威利·梅塞施密特博士。在拿到標書后,他居然如此評價道:“設計規范所要求的內容自相矛盾、完全不切實際……戰斗機和轟炸機兼顧?那只能導致兩種性能都極其平庸。”所以,他有意識地“忽略”了對轟炸能力的要求,而設計任務一經“減負”,機組成員也就只需要兩人,即飛行員加上無線電操作員兼后座機槍手。

按理說,這樣一種自說自話的設計本應該在初審階段就被打掉。不過,有賴于梅塞施密特和時任德國空軍技術總監的傳奇人物恩斯特·烏德特的莫逆私交,Bf 110才有些名不正言不順地獲得了生產原型機的許可。然而世事難料,就在這3家公司忙著打造各自的原型機的同時,帝國航空部自己卻改變了主意!原來,高層人士逐漸發覺“全能”設計并不現實,遂將“轟炸驅逐機”項目一分為二,變成并行的“驅逐機”和“高速轟炸機”兩個項目。高速轟炸機將另行招標,后來導致了Ju 88轟炸機的誕生。而已經入圍“轟炸驅逐機”項目的3家公司必須緊急調頭,以其原型機來直接參加“驅逐機”的競標。這樣一來,Bf 110在空戰性能上的性能優勢使其一舉脫穎而出,梅塞施密特的自行其是簡直有如先見之明,而福克-烏爾夫和亨舍爾就只好叫一聲苦了!

事實上,在這種隨心所欲的方向調換之下,Bf 110從憑借人際關系的“后門貨”一躍成為唯一符合要求的方案,其競爭對手則根本來不及轉向。果然,3種原型機中體形最大的Fw 57率先黯然出局,而Hs 124亦延續著亨舍爾公司在德國主力軍機競標上走背運的勢頭。帝國航空部對這兩種設計的判詞是“不符合驅逐機項目要求”,考慮到它們原本是最符合“轟炸驅逐機”項目要求的,這真是令人哭笑不得。

烏德特的贊賞

1936年5月12日,試飛員奧皮茨駕駛Bf 110首架原型機V1在奧格斯堡成功首飛,“驅逐機”第一次顯露真容。梅塞施密特所設計的是一種常規氣動布局、采用懸臂下單翼和雙垂尾的飛機,細長機身的前部是雙座縱列座艙,2臺發動機對稱地裝在兩側機翼上。盡管試飛只持續了10分鐘,但是起降均非常順利,而且飛機在2000米高度上做出了一些機動動作。這些已足夠讓當日到場的梅塞施密特博士和多位巴伐利亞廠高管感到滿意了,在擊敗了眾多競爭者后,這算得上是巴伐利亞廠和梅塞施密特的又一次勝利。從時間上來看,Bf 110的首飛恰好比Bf 109的首飛遲了差不多一年,后者的首飛時間是1935年5月28日。

幾天之后,Bf 110 V1再次升空,這次的駕駛者換成了巴伐利亞廠首席試飛員赫爾曼·伍爾斯特。V1已經證明自己具有優異的操控性能,這使得伍爾斯特可以大膽地嘗試了一些較大幅度的動作,而且最快飛出了502千米/時的速度。在之后呈交的報告中他寫道:“水平飛行和轉向的控制俱佳……我相信我們不會在Bf 110的操控上遇到任何麻煩。”不過他也指出:“起落架制動裝置有些偏軟。”endprint

同年8月27日,一直對巴伐利亞廠的競標給予大力支持的烏德特將軍到訪。他一顯一戰王牌飛行員的本色,要求安排一場Bf 110驅逐機和Bf 109戰斗機之間的模擬空戰。伍爾斯特登上了Bf 110,坐進Bf 109座艙的則是烏德特本人。兩人按照約定,在機場上空約1000米高度的空域展開了對抗。從一開始,Bf 110就表現出在轉彎半徑上絲毫不輸給Bf 109的特性,烏德特始終無法在瞄準器里鎖定伍爾斯特。對抗結束后,烏德特對Bf 110大加贊賞。

雖然試飛順風順水,但是Bf 110的項目推進卻很快遇上麻煩——它選用的戴姆勒-奔馳DB 600A發動機雖然動力強勁,但卻先天不足,不斷采取的調校和改進耽誤了交貨時間。受此影響,第二架原型機直到10月才被送往德國空軍的萊希林試飛中心。不過,這架V2一經到場便立即樹立了高速飛機的名聲,因為它居然比單座戰斗機Bf 109B-1飛得還要快!正是在這輪測試之后,航空部向巴伐利亞廠訂購了4架用于進一步測試的Bf 110A-0預生產型,這也是龐雜的Bf 110家族中的第一種正式型號。鑒于功率達到735千瓦的DB 600A仍然“不適用于戰斗機”,廠方只得用455千瓦的容克Jumo 210B發動機替代。而在動力性能大幅縮水之后,A-0于1937年8月的首飛時,時速亦降為428千米/時。當然,和無武裝的原型機不同,A-0以4挺機首MG 17型7.92毫米機槍和1挺后座MG 15型7.92毫米機槍首次展現了驅逐機的兇悍。

進入1938年4月,Bf 110的第一個量產機型B-0投產,其顯著特色是進一步增強了火力。機鼻下部加裝了2門MG FF型20毫米機炮,并且為了這一改變而將A型的橢圓形機頭設計為阻力更小的流線外觀。這一機首從正面看呈圓扁形,當后來有部隊為其繪制上鯊魚嘴等圖案時,就顯得非常貼切。遺憾的是,戴姆勒-奔馳承諾推出的DB 601A仍未供貨,B-0只得繼續延用容克發動機,于7月開始出廠的另一生產系列B-1亦復如是。

除了B-0和B-1,B系列還包括移除20毫米機炮而改裝航空相機的B-2偵察型以及B-3訓練型。B系的產量共為45架,這些早期量產型主要用于訓練。

竊機風波

驅逐機的問世令不斷壯大中的德國空軍更添幾分底氣,盡管還處在早期生產階段,Bf 110就已經成為德國向周邊強鄰示威的手段。1938年8月,德國空軍特邀法國空軍參謀長約瑟夫·維耶曼將軍來訪,目的就是要向他展示Bf 110的存在。有意思的是,法國人也正想借這次出訪來展示他們在新型雙發飛機領域上的成就。8月16日,維耶曼坐著1架嶄新且外形摩登的飛機前往柏林,這是同樣處于研發早期的阿米奧340型轟炸機的原型機。維耶曼想用它來展現法國空軍的不凡實力。為了讓德國人相信該機已經大量裝備法國空軍,飛機上所有表明原型機身份的標志和編號都被涂抹掉了。但德國人對亮光閃閃的參謀長座機并未產生太深印象,法國人隨后被東道主從柏林帶往奧格斯堡,然后他們就在那里看到了驅逐機。大量Bf 110依次完成下線程序并轟然升空,維耶曼被眼前的景象震驚,相比之下他的座駕在質和量上明顯都處于下風。他不知道,德國人是把僅有的幾架B-0和B-1降落到視線之外,然后馬上拖回廠區的另一頭再重新送上生產線!

在令法國人氣餒后,Bf 110首次在德國公眾面前亮相。1938年9月初在紐倫堡的納粹黨代會上,這種新式飛機如明星般一掠而過,引來地面上海嘯般的歡呼。之后不久,Bf 110的量產開始進入C系階段,其中的關鍵是久盼的DB 601A發動機終于開始供貨了。DB 601的出力和DB 600相比提升不大,但它非常穩定,而且配備了燃油直噴裝置,避免了戰斗機在疾速滾轉時可能導致的發動機熄火現象,使得Bf 110的飛行性能上了一個臺階。經測試,Bf 110C-1在3900米高度上可飛出530千米/時的最大速度,巡航速度則為465千米/時,實用升限為8500米,爬升率15米/秒,在配足副油箱情況下的飛行半徑達到1400千米。

與此同時,法國人于奧格斯堡所受的刺激一直在持續發酵,空軍參謀長的見聞令法國空軍惴惴不安,他們必須得盡快知道這種德國飛機的詳情,而辦法就是——偷一架回來!法國空軍的安德烈·西洛特上校受命擬定了行動計劃,命令是否由維耶曼本人親自下達的則不得而知。總之,法國人物色到一個理想的“竊賊”——名叫弗朗茨·哈維·奧蒂爾的前德國空軍飛行員。此人在1936年加入德國空軍,卻因駕駛著雙翼機一頭撞到自家農莊的屋頂上而被除名。后來,他在奧格斯堡工廠謀到了一份工作,那里沒人知道他曾是一名飛行員。

1939年5月10日中午12時30分,奧格斯堡廠試飛部門第3號車間正處于交班間隙:第一班工人剛從餐廳回來,第二班工人正出發去就餐。就在那時,1架Bf 110悄悄駛出停機坪,接著開足全力一躍升空。目睹此景的所有人都面面相覷,坐在那架飛機上的正是奧蒂爾,他偷走的是機身工號WNr 979的Bf 110C-1。廠方立即向附近的空管站報告了這一緊急情況,可是當電話那頭聽到“有人從廠里偷走Bf 110”時,傳來一陣哈哈大笑聲。過了半小時,空管人員才終于答應向上級報告這一事件,前提是“廠里必須對報告的真實性負責”。

在空中,來不及攜帶降落傘的奧蒂爾向西南方向飛行了約40千米,然后在離自家農場不遠處的一座體育場上降落,他的兄長約翰正帶著幾桶汽油等在那里。加油后,兄弟倆一同登機起飛。糟糕的是,之后的航程被大霧籠罩,在距離目的地法軍機場約100千米遠處兄弟倆失掉了方向,飛機上的油料也所剩無多,連人帶機向地面直墜而去。18時過后,正在飯后散步的法國鄉村教師雷蒙德·古因夏特驚恐地聽到一陣飛機引擎轟鳴聲越來越近,他猛地撲倒在地,隨后便聽到劇烈的爆炸聲。他大膽循聲前往,一段截斷的機尾出現在他面前,看著上面赫然可見的黑色鐵十字標記,這個可憐的老師還以為德法間的又一場戰爭開始了!

雖然痛惜沒能得到完整樣機,法國空軍技術部門還是盡量從這架Bf 110殘骸中發現了一些信息,于是聲稱“掌握了該機的許多技術細節”。至于奧蒂爾倆兄弟,則沒機會帶著法國人給的錢去巴黎了,他們均當場死亡。不過,小人物奧蒂爾因為此舉和第三帝國的一位顯赫人物堪稱并列,那就是副元首魯道夫·赫斯,另一個“偷走”了Bf 110的德國人。endprint

型號大家族

受到潛在敵人高度關注的Bf 110不斷推陳出新,在C-1之后又相繼出現局部改進的C-2、C-3、C-4,改成偵察型的C-5,提升機炮威力的C-6以及增加了炸彈掛架的戰斗轟炸型C-7,C系全系產量約為870架。從1939年到1942年春季,Bf 110C系列一直是驅逐機部隊的主力。

C系服役期間,出于遠距離作戰的需要而催生了Bf 110D型,包括D-0、D-1、D-2和D-3,其突出的特點是各不相同的副油箱攜帶方案。最為古怪的當屬D-1/R1,它加裝了一具橢圓垂體形的364加侖機腹副油箱,乍看去簡直有如水上飛機的浮舟,德國人更形象地給它送上一個“短腿狗大肚腩”的綽號。理論上,這種鼓出的機腹油箱在緊急情況下可以拋棄,但實踐表明拋棄非常困難,而且即使其中燃油全部耗盡,“大肚腩”仍然充滿了危險的高揮發性油氣。有鑒于此,后來出現的D-1/R2去掉了麻煩的機腹油箱,改而在主翼下配備2具198加侖的副油箱。

D-2和D-3是兼顧遠程飛行和轟炸功能的“全能”機型,D-2只在翼下攜帶2具66加侖副油箱,而在機腹中線加裝1具ETC 500炸彈掛架,可謂折中方案。而D-3的任務彈性就更大一些,它可以選裝66加侖或198加侖副油箱,炸彈掛架理論上可以同時掛載2枚1000千克炸彈。可惜這只是“理論”,因為測試表明,如果掛載2枚1000千克炸彈起降7次以上,Bf 110的主機輪便會爆裂!

進入1941年,梅塞施密特已經在自信滿滿地推進Bf 110的升級機型Me 210的研發。不過,德國空軍為保險起見,要求奧格斯堡和雷根斯堡工廠的生產線交替生產Bf 110和Me 210,于是便出現了新的E系和F系。E系增強了防彈能力和炸彈攜帶量,主要用于遠距離戰術轟炸,全系的產量與C系相當。這些飛機在東線充當對地支援飛機時尤其受到歡迎,一個原因是該系配發了手持式液壓掛彈裝置,使得地勤人員多少可以從為飛機掛彈這一“令人生厭的過程”中得到些許解脫。

E系在1941年年底停產,這本來應該為Bf 110的制造史劃上句號。不料,其升級機Me 210因存有重大缺陷而遲遲無法投產,這倒證明了德國空軍的“先見之明”,也迫使Bf 110不得不繼續升級挖潛以延長戰場使用壽命,隨后出現的改型便是F系列。該系列采用了最新的功率達1007千瓦的DB 601F發動機,在5700米高度的最大速度達到570千米/時,包括F-1戰斗轟炸型、F-2遠程驅逐機型、F-3遠程偵察型以及Bf 110家族中的第一種夜間戰斗機型F-4。在梅塞施密特看來,發展到F系列的Bf 110已有點強弩之末的意思,可是他在1942年春天被告知要進一步深挖該機的潛力。原因很簡單,同樣由他主持、已經耗費了數千萬帝國馬克的Me 210項目,因為實在難令人滿意而在當年1月被完全叫停了。

在此背景下,G系列于1942年7月問世,而該系也成為Bf 110所有系列中產量最大的一型。從預生產型G-0開始,G系就換用功率達1100千瓦的新發動機DB 605,并且可以靈活采用專門開發的7款野戰套件,從而根據戰況在驅逐機和戰斗轟炸機間“變身”,使得全系飛機成為Bf 110家族中最具多面手色彩的衍生型。另外,G系的最后一款也即Bf 110 家族的最后一種量產機型G-4是專為夜戰而開發的。

G系選配的7款套件包括:R1在機腹下加裝1門BK 3.7型37毫米機炮,也可視情換成ETC掛架;R2安裝GM 1型氧化氮加壓推進裝置,用于在高空顯著增加發動機的輸出功率;R3用2門MK 108型30毫米機炮替換掉機鼻的4挺MG 17機槍,用可容納2門MG 151機炮的吊艙替換掉機腹的ETC掛架;R4裝備機腹BK 3.7型37毫米機炮加上2門機鼻MK 108機炮;R5為R1、R2、R3相加;R6為R2、R3相加;R7在后座位置加裝119加侖油箱,再加上MK 108機炮。

正是由于有了臨危受命的G系,Bf 110的存在才得以一直延續到二戰結束。不過,這一系列也令Bf 110的技術發展達到極限,此后雖然還出現過一種所謂“重型高空戰斗機”的H系列,那也只是純粹停留在圖紙階段。

綜上所述,Bf 110家族的總產量在6050架左右,不管其中有多少損耗在了各個戰場上,僅就這個生產總量而言,也算配得上“驅逐機”在其研發之初所具有的那種明星效應吧。

(編輯/一翔)endprint