基于ECT對油氣潤滑中油膜厚度的研究

孫啟國,王 瑩,王躍飛,周正輝,汪雄師

(北方工業大學 機電工程學院,北京 100144)

基于ECT對油氣潤滑中油膜厚度的研究

孫啟國,王 瑩,王躍飛,周正輝,汪雄師

(北方工業大學 機電工程學院,北京 100144)

油膜厚度是評價油氣兩相環狀流的重要指標。論文利用ECT電容層析成像傳感器,在油氣潤滑實驗臺上,研究了不同單次供油量下水平輸油管內的油氣兩相流油膜厚度變化規律。實驗結果表明:隨著供油量的逐漸增大,油膜厚度經歷了從極薄且不穩定,到油膜較厚相對穩定,到油量沉積、流型變化的過程;在供油量較小的時候,油膜在彎曲管路容易斷裂,當供油量較大時,油膜容易在彎曲管路發生堆積。

油氣潤滑;氣液兩相流;ECT;最佳供油量

0 引言

油氣潤滑是近年來在工業中被越來越廣泛應用的潤滑技術,具有很多顯著的特點。傳統潤滑的潤滑介質為潤滑油,在油氣潤滑中,潤滑介質為氣液兩相環狀流。這種特殊的潤滑介質使得油氣潤滑的耗油更加精確,同時使油膜承載能力增強。對于油氣潤滑,油膜厚度是評價潤滑效果的重要指標。目前,對于油氣潤滑環狀流油膜厚度的相關研究大多集中在對油膜的觀察分析。其中,趙菊開[1]等人研究了傳統潤滑方法下的油膜厚度,燕山大學的趙孟一[2]利用粒子圖像測速技術對銅管內的兩相流流型進行了觀察研究,李志宏[3]運用Fluent對水平管內環狀流進行了仿真,張永峰[4]研究了不同單次供油量下的油膜最遠輸送距離。但是,關于油氣潤滑環狀流油膜厚度的定量研究尚未有人進行。因此,本文利用ECT電容層析成像檢測設備,在油氣潤滑實驗臺上,研究了供油量對油氣環狀流油膜厚度的影響。

1 實驗設備

實驗系統采用由實驗室自行設計、面向實際工業應用的油氣潤滑測試實驗臺,該實驗臺可以根據實驗需求對供油量、供油頻率、供氣量、供氣壓力等關鍵參數進行調節,便于研究各參數對油氣潤滑效果的影響。

實驗系統由齒輪泵供油。實驗開始前,設定整個系統的潤滑周期與每周期的供油量,并在遞進式分配器上添加接近開關。系統開始工作時,遞進式分配器每動作一次會向主控制器發送一次信號,主控制器對發來信號計數,當動作次數達到設定值時,即供油量達到要求值時,CPU下達停泵指令。當下一個周期到來時,系統清空計數器,潤滑泵繼續工作,計數器從新開始計數,如此反復循環。供氣由FG75空氣壓縮機供給,額定排氣壓力為0.7~0.8Mpa,額定排氣量為670L/min。正常工作時,壓縮空氣是持續供給,潤滑油是間歇性供給。潤滑油與空氣的在混合油氣混合器完成,輸送管道采用PVC透明軟管。為了減少柔性管彎曲變形對于局部流型造成影響,管道固定在專用的觀測面板上,便于觀察和檢測流型[5~8]。

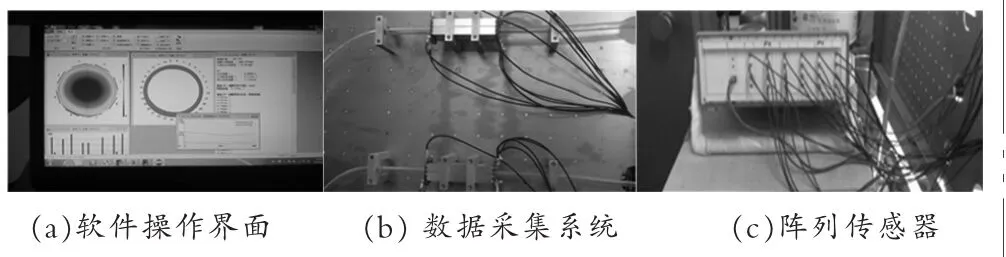

檢測設備使用ECT電容檢測系統。電容層析成像技術-ECT(Electrical Capacitance Tomography)是目前兩相流參數測量領域廣泛研究的一種新型檢測技術。ECT系統通過設置于管道壁上的傳感器陣列電極向被測物場注入交流電壓信號,并從測量電極檢測感應電流,計算各電極間的電容值;由于被測物場的介質分布與所測電容之間存在確定的關系,由測量數據及圖像重建算法可得到被測物場內介質的分布情況,實現流體的可視化檢測。ECT系統是比較復雜的檢測系統,通常由陣列傳感器、數據采集系統、成像計算機及軟件系統三部分構成[9,10]。如圖1所示。

圖1 ECT電容層析成像檢測系統Fig.1 The imaging detection system of ECT capacitance tomography

2 實驗方法

本實驗在一定空氣壓力下,設置不同的單次供油量,通過ECT檢測設備觀察、分析不同供油量下油膜的形成過程,分析油氣潤滑在水平管內環狀流油膜的形成規律。實驗氣路中的空氣壓力由空氣三聯件、空氣流量計和減壓閥調節。通過氣路的空氣流量設為30L/min。在油氣潤滑的實際應用中,供氣壓力一般為 0.15~0.4Mpa,主要由輸油管道的長度和潤滑點數量決定。在本實驗中,混合器出口到ECT傳感器的管道長度為5m,輸送距離較短,供氣壓力設定為0.2Mpa。實驗中液相介質為46號液壓油,由齒輪泵向系統供油,油壓由溢流閥調節,具體供油量和供油頻率由PLC記錄油量分配器動作次數,并控制齒輪泵啟停來決定。油氣潤滑的實際應用中,油氣潤滑的耗油量遠小于傳統的潤滑方式。在供油方式上采用間歇供油的方式,供油量由單個潤滑點所需潤滑量和潤滑點的數量決定,變化范圍較大。本實驗使用ECT檢測裝置記錄油膜穩定狀態下,30s內通過傳感器的波形變化。為了使形成的油膜更加穩定,設置供油間隔為15s,逐步提高單次供油量,觀察油膜厚度變化規律。表1為本次實驗的供油條件。

表1 水平管油膜形成觀察實驗Tab.1 Experimental settings of oil film formation in horizontal pipe

3 實驗結果

3.1 實驗結果

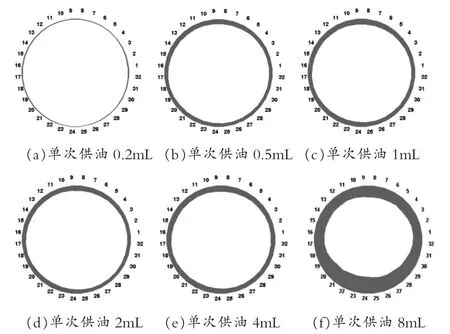

圖2 為不同供油條件下,ECT傳感器測到的管道油膜厚度截面圖。從圖中我們可以直觀地看到,隨著供油量的變化油膜厚度逐漸增加。當單次供油為0.2mL時,油膜非常稀薄,實驗過程中可以觀測到透明管路中部分管路不連續。當單次供油為0.5mL時,油膜厚度明顯加大。當單次供油量由1mL增加到4mL的過程中,可觀測到油膜均勻、連續,無油膜斷裂和油液沉積現象,且隨供油量增加,油膜厚度小幅度增加。當單次供油為8mL時,油膜厚度突增,且管道底部的油膜厚度明顯高于管道頂部。

圖2 ECT油膜截面圖Fig.2 The section of oil film based on ECT

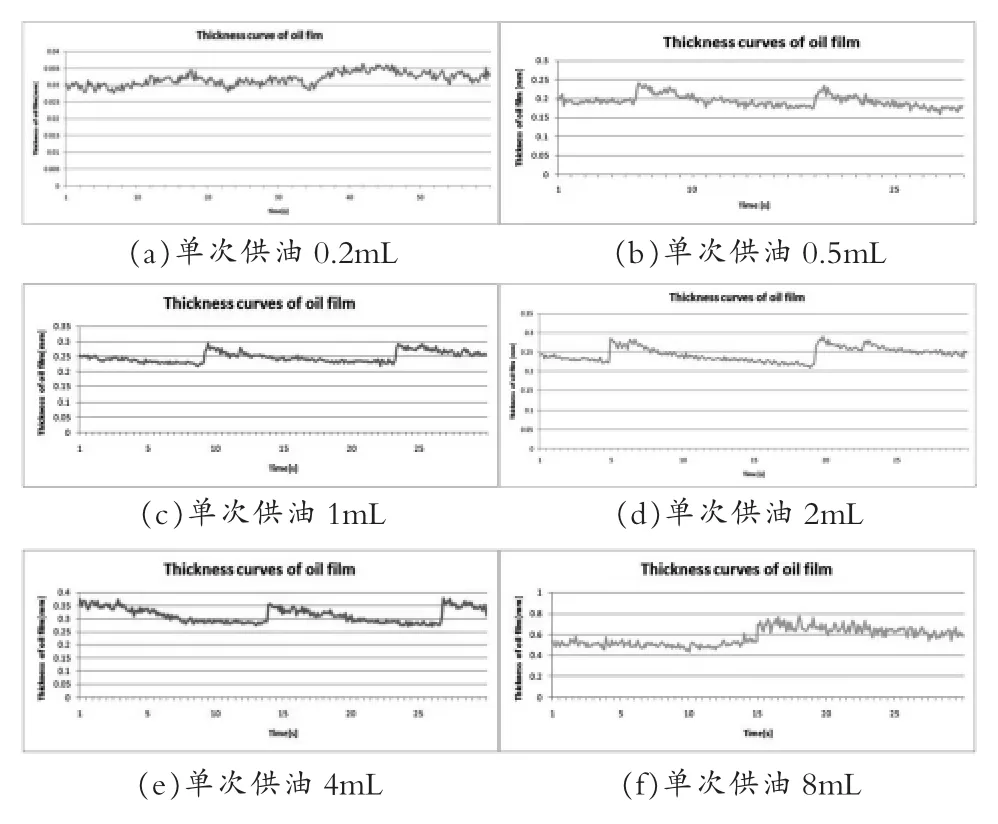

圖3 是在不同單次供油量下,油膜厚度變化曲線,圖4為油膜周向平均厚度隨供油量變化曲線。從圖中我們可以看出當單次供油為0.2mL時,油膜極薄,厚度約為0.03mm,管內尚未形成連續、穩定的環狀流油膜。此時通過在實驗過程中對管路的觀察:此時管內含油量少,可觀測到油膜波長較長,由于兩相流油膜非常薄,在非監測的彎曲管段容易發生斷裂,油膜不夠穩定。因為管道內整體含油量較少,所以油膜的厚度隨著供油頻率的變化并不明顯。

當單次供油量為0.5mL時,管內的環狀流油膜厚度明顯增大,約為0.20mm。通過實驗過程中對管路的觀察:油膜厚度明顯增大,觀測到的油膜波長很短,能夠在管路內形成連續油膜,但在彎曲管段容易斷裂。油膜厚度能夠隨著供氣頻率發生周期性變化。隨著供油量的提升,單次供油為1mL,2mL時,油膜厚度基本不變,此時油膜處于穩定狀態。管道內形成了均勻穩定的環狀流油膜,彎曲管路中不再出現油膜斷裂的情況。當單次供油量為4mL時,管道內的油膜厚度顯著增大,約為0.31mm。

當單次供油量為8mL時,管內的油膜厚度較大,約為0.59mm。通過對ECT圖像的觀察,油液已經開始像管道內沉積。觀察管道,此時的管內油液比較紊亂,含油量非常多,油液分布不均勻,并且在彎曲管內大量油液沉積。流型介于環狀流和層狀流之間。

圖3 油膜厚度變化曲線Fig.3 Curve diagram of oil film's thickness in pipe cross section

圖4 油膜周向平均厚度隨供油量變化曲線Fig.4 The circumferential average film thickness curve with the oil supply

3.2 實驗結果誤差分析

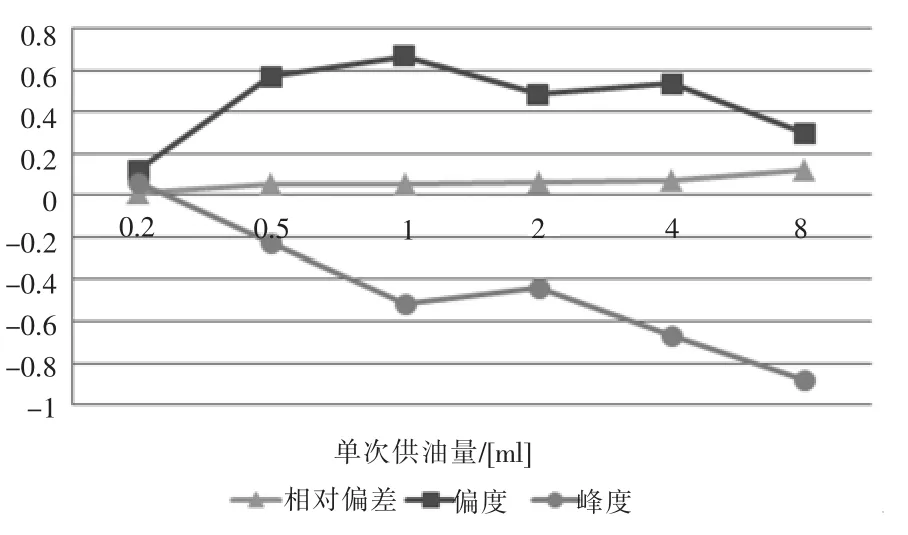

圖5 不同單次供油量下油膜厚度的誤差分析表。由圖5可知,在實驗過程中,油膜厚度的相對偏差嚴格控制在0.2以下。在供油量小于8mL的情況下,油膜厚度的相對平均偏差趨于恒定,且數值均小于0.1;隨著供油量的增加,油膜厚度的相對平均偏差增大,當供油量為8mL時,油膜厚度的相對偏差為0.15。由于實驗中,油膜厚度由ECT檢測系統來測定,選用測量管內電容值,從而換算油膜厚度的形式對油膜厚度進行間接測量。管道布置方法對實驗結果有一定的影響,在非監測段的管道有可能存在油液殘留的現象,當油量較小時,這些影響因素不明顯;當油量增加時,油液殘留現象對監測段的實驗數據產生較大影響,導致油膜厚度的相對偏差增大。在實驗過程中,選擇穩定狀態下測量并采用多次實驗的方法,來消除以上因素對實驗結果的影響,相對平均偏差總體控制在0.2以下,保證了實驗數據的準確度。

偏度和峰度顯示了實驗數據的正態分布特性,由圖5可知,偏度值隨著供油量的增加先變大后減小,且都為小于1的正值,表明實驗數據基本呈現正態分布,稍顯右偏態。峰值基本呈負數,僅當供油量為0.2mL是為正數,且趨近于0。隨著供油量的增加,峰值的大小逐漸增加,保持在-1以內。表明實驗數據分布較為集中,基本上與正態曲線重合。由于供油量的增加,增大了額定氣壓下的氣體承載的負擔,隨著油量增加,油膜在管壁的下半部分出現沉積等現象,尤其在供油量達到8ml時,可以觀測到管底油膜厚度明顯增加,使油膜厚度的測量出現較大的波動,因此所測數據的集中性逐漸減弱。

圖5 不同單次供油量下油膜厚度的誤差分析Fig.5 The error analysis of oil film's thickness with different oil supply

4 結論

本文利用油氣潤滑實驗臺和ECT電容成像檢測系統,對油氣潤滑水平輸油管中的油氣兩相流進行了實驗研究。在符合實際工程的供氣條件下,研究了單次供油量對水平管內油氣兩相流油膜厚度的影響,能夠為油氣潤滑系統的設計和使用提供一定的參考意義。其結論如下:

(1)氣壓一定的條件下,當供油量特別小的時候,管道內就可以形成環狀流的油膜。此時油膜波長較長,油膜厚度很薄;隨著供油量的增大,在一定的供油范圍內,氣液兩相流油膜處于相對穩定的狀態,此時管道內能夠形成連續、穩定的油膜,油膜相對較厚,油膜波長較短;當油量繼續增大時,油膜顯著變厚,管內潤滑油開始向底部沉積,油氣兩相流的流型開始向層狀流轉變。

(2)在供油量較小的時候,管道內能夠形成油膜,處于供油間隔期,油膜在彎曲管路容易斷裂;當供油量較大時,油液向底部沉積,容易在彎曲管路發生堆積。

(3)隨著供油量的增加,管內油膜厚度呈現快速增長、緩慢增長、快速增長的變化規律。

[1]趙菊初.漸開線直齒圓柱齒輪接觸強度和油膜厚度計算[J].機械設計與制造,1999,3.

[2]趙孟一.油氣潤滑系統水平管內環狀流形成機理研究[D].秦皇島:燕山大學,2011.

[3]李志宏,孫啟國,呂洪波.油氣潤滑系統水平管路中環狀流的形成過程及特性研究[J].潤滑與密封,2012,7.

[4]張永峰.油氣潤滑系統應用理論與實驗研究[D].秦皇島:燕山大學,2011.

[5]張宇.油氣潤滑設備控制系統設計與研究[D].北京:北方工業大學,2012.

[6]Weck M,Koch A.Spindle bearing systems for high-speed applications in machine t ools[J].CIRP Annals-Manufacturing Technology,1993,1.

[7]Burns VR,Benson JD,Kreucher WM,Reuter RM,Hochhauser AM.Description of auto/oil air quality improvement research program[J].1991.

[8]Jing Yf,Song Lx,Dao Zw,PDA measurements of two-phase flow structure and partical dispersion for a particle laden jet in clossflow [J].Journal of Hydrodynamics,2012,1.

[9]王雷,冀海峰,黃志堯,等.基于ECT傳感器和模式識別的氣液兩相流空隙率測量新方法研究[J].儀器儀表學報,2005,6.

[10]Huang Zhiyao,Wang Baoliang,Li Haiqing.Application of electrical capacitance tomography to the void fraction measurement of two-phase flow.IEEE Transactions on Instrumentation and measurement,2003.

The Research on Oil Film's Thickness under Oil-air Lubrication on the Base of ECT

SUN Qi-Guo,WANG Ying,WANG Yue-Fei,ZHOU Zheng-Hui,WANG Xiong-Shi

(College of Mechanical and Electrical Engineering,North China University of Technology,Beijing 100144,China)

Thickness of oil film is an important evaluation criterion for two phase annular flow of oil-air lubrication.Experiments of influence of the single oil supply on the oil film's thickness is done on test rig using ECT technology.Changing trend of the oil film's thickness is analyzed in this paper.The results shows that,the thickness changes through the process of thinness and weakness to thickness and stabilization to focusing on the bottom of pipe;break of annular flow will be happened at curving pipe when single oil supply is little,while blocking of oil will be happened at curving pipe when single oil supply is large.

oil-air lubrication;gas-liquid two-phase flow;ECT;best quantity of oil supply

TH117

:Adoi:10.3969/j.issn.1002-6673.2014.03.004

1002-6673(2014)03-009-04

2014-04-01

項目來源:北京市屬高等學校人才強教計劃資助項目(PHR201107109)

孫啟國(1963-),男,山東煙臺人,博士,教授。研究方向:摩擦學與工業潤滑技術、機械系統動力學及其控制;王瑩(1988-),女,內蒙古通遼人,碩士研究生。研究方向:油氣潤滑關鍵技術及成套設備研發。