開啟維生素之門

文- 王震元

開啟維生素之門

文- 王震元

你可能無法想象,世界上第一種維生素的發(fā)現(xiàn),竟然是從腳氣病上得到的啟發(fā)……

維生素是人類與動物保持健康機體必不可少的有機化合物,它對機體的新陳代謝、生長、發(fā)育和健康有著重要作用。現(xiàn)在已知的維生素有20多種。但你可能無法想象,世界上第一種維生素的發(fā)現(xiàn),竟然是從腳氣病上得到的啟發(fā)……

海軍官兵染怪病

1878年的一天,日本海軍軍部接到一份緊急報告:軍中有33%的官兵患上一種怪病。病人全身浮腫,肌肉疼痛,腳腫得像酒甕一般,重者甚至喪命。人稱此病為“腳氣病”。當時,醫(yī)生對此束手無策。到了1806年,形勢更為嚴峻,日本海軍官兵中每5人就有2人以上患上腳氣病,死亡人數(shù)急劇上升,大大影響了軍隊戰(zhàn)斗力。

此時,一位名叫高木謙寬的軍醫(yī)登場了。高木發(fā)現(xiàn),同為海軍,但歐美國家的水兵患腳氣病的人數(shù)極少,于是他決定從調查東西方飲食差異著手。歐美海軍官兵主要吃面食,而日本海軍吃的主食是精制大米。于是高木做了一個對比實驗:一艘載有200名官兵的軍艦,按舊食譜以吃精制大米為主;另一艘軍艦也載有200名官兵,則按歐美伙食標準就餐,并外加大麥、蔬菜、魚肉、牛奶等。結果表明,前一艘軍艦上患腳氣病的官兵高達130人,后一艘軍艦上則無一人患此病。于是,日本政府下令徹底改變海軍的飲食標準,僅9個月的時間,就基本上掃除了官兵們患腳氣病的困擾,高木也因此晉升為將軍。

高木雖然找到了通過調整飲食結構防治腳氣病的有效措施,但由于歷史的局限,他未能解釋為何以精制大米為主食的海軍官兵易患腳氣病,只是把病因歸咎為蛋白質攝入量不足。

腳氣病是細菌性疾病?

無獨有偶。同在19世紀80年代,荷蘭統(tǒng)治下的東印度群島上的廣大居民同樣長期受到腳氣病的折磨。為此,1886年,荷蘭政府成立了一個由帕克爾哈林和溫克勤兩位學者領導的專門委員會,專門研究腳氣病的防治。他們的思路與高木迥異,根據(jù)腳氣病的流行性特點,他們懷疑這可能是一種因病原菌感染的傳染病。于是,兩位學者專程去德國柏林,向現(xiàn)代細菌學的奠基人柯赫請教,并在他的實驗室結識了日后名垂青史的艾克曼。

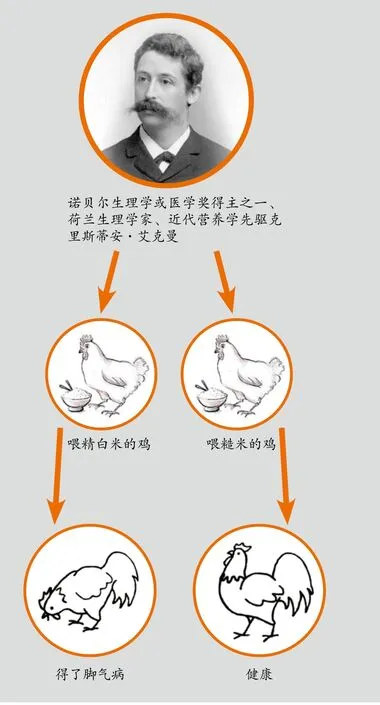

時年28歲的克里斯蒂安·艾克曼(Christiaan Eijkman,1858.8.11~1930.11.5)原本是一位荷蘭軍醫(yī),后來由于愛妻死于傳染病而決心專攻細菌學,并拜在柯赫門下。三人志同道合,于同年10月回到東印度群島。

經(jīng)過2年的研究,從臨床觀察到顯微鏡檢查,委員會的科學家和醫(yī)生們都認為,腳氣病是一種多發(fā)性的神經(jīng)炎,并以病人的血液中分離出的一種球菌為依據(jù),判定球菌就是造成腳氣病的“元兇”,它還可以在人際間互相傳染。

那么,腳氣病真的是一種細菌性疾病嗎?

按照當時公認的“柯赫法則”,一種細菌性疾病的判定,必須同時滿足四個條件:在生物體內發(fā)現(xiàn)病原體;能將這種病原體分離并進行培養(yǎng);把培養(yǎng)出來的病原體接種給動物后,動物會出現(xiàn)同樣癥狀;從出現(xiàn)癥狀的動物身上能再一次分離并培養(yǎng)出同一種病原體。

但是,當艾克曼從死于腳氣病的雞胃里取出食物,再喂給健康的雞后,并未出現(xiàn)同樣癥狀,也就是說沒有受到球菌的感染。

顯然,這是違反柯赫法則的。但艾克曼又提供不了證據(jù)來否定腳氣病是一種細菌性疾病的結論。作為柯赫的學生,他只能持保留態(tài)度。因此,當委員會其他成員都“勝利”地班師回國時,艾克曼決定一個人留在東印度群島繼續(xù)進行研究。此后,他擔任了當?shù)匦鲁闪⒌牟±斫馄蕦W和細菌學實驗室主任,并兼任一所醫(yī)科學校校長。

糙米治愈腳氣病

艾克曼借用了一家陸軍醫(yī)院的幾間房子作實驗室。1890年6月10日,他買到一批實驗用的小雞,并由一名雇員喂養(yǎng)。一個月后,雞群中突然暴發(fā)一種怪病:它們都變得無精打采,步態(tài)不穩(wěn),有的更是呼吸困難,雞冠和皮膚都由青紫變?yōu)樗{色,最后大批昏迷死亡。病理解剖表明,這些雞都患了與人類腳氣病癥狀相同的多發(fā)性神經(jīng)炎。

當年11月初,實驗室新來的廚師接替了喂雞的工作。此后,那些尚未死亡的病雞竟奇跡般地逐漸康復了。這一事件引起艾克曼的高度關注,但他百思不得其解。事有湊巧,有一天他經(jīng)過一間病房,偶然聽到幾個老病號在閑聊。“他怎么好久不來了?”“誰啊?”“就是那個給實驗室喂雞的人啊!他說喂了好多雞,飼料不夠用,所以常來要我們這里的剩飯。現(xiàn)在他不來了,那剩飯倒掉吧。”

“實驗室”、“喂雞”?言者無心,聽者有意,艾克曼立即警覺起來。他走進病房詳細問了個明白,并看到剩下的飯都是精白米飯。這使艾克曼腦海中產(chǎn)生了一連串問號:那個雇員為什么要到病房來收拾剩飯?雞的飼料不是很充足嗎?更何況那時雞群正在生病,吃不下多少食物?

艾克曼立即找到了原先那個飼養(yǎng)員。此人頓時慌了手腳,不得不如實招供。原來,他克扣了飼料,并用病人吃剩下的精白米飯喂雞。隨后,艾克曼又問新來的廚師是用什么食物喂雞的。對方回答說,全部是實驗室提供的飼料。

此刻,艾克曼陷入了沉思:原先的飼養(yǎng)員用精白米喂雞,雞得了腳氣病;現(xiàn)在這個廚師用的飼料是糙米和米糠的混和物,雞的腳氣病不治而愈。莫非腳氣病與飼料性質有關?于是,艾克曼將一群小雞隨機分成兩組:一組小雞飼喂精白米飯;另一組小雞用飼料喂養(yǎng)。幾個星期后,他發(fā)現(xiàn)前一組小雞都出現(xiàn)了腳氣病癥狀,后一組卻安然無恙。他進一步把患了腳氣病的雞改喂糙米,不久它們就全部康復了。艾克曼自己出現(xiàn)的神經(jīng)炎癥狀,改吃糙米后同樣也很快消失了。

這下子艾克曼完全明白了:問題出在精白米飯上!而在東印度群島,居民們習慣以精白米為主食。于是,他把米糠當作“藥”,給當?shù)厝旧夏_氣病的患者吃,一段時間后,果然收到了明顯療效。

如果從防治腳氣病的思路觀察,高木和艾克曼采用的都是“對照實驗”的方法。他們都不約而同地發(fā)現(xiàn)精白米是腳氣病的“元兇”。但是他們開出的處方卻并不相同:一個是面食、大麥、蔬菜、魚肉和牛奶,另一個僅是米糠。由于這兩種處方都有明顯的療效,因而可以推斷為:這些主副食品中都含有某種重要物質,人體如果長期缺乏這種物質,就會患腳氣病,而精白米中恰恰沒有這種物質。

那么,這究竟是一種什么重要物質呢?

維生素橫空出世

艾克曼決定進一步研究。他把米糠浸在水里,經(jīng)薄膜過濾后,濾液同樣能治好腳氣病,因而表明這種物質是水溶性的,分子量也不大。1897年,艾克曼的研究論文公開發(fā)表后,在國際上引起轟動。

1 9 1 2年,波蘭化學家豐克(Casimir Funk,1884~1967)通過分離和沉淀,進一步發(fā)現(xiàn)這種物質在自然界是含有氮的有機胺類,按照傳統(tǒng)觀點,它是生命的象征,故在論文中將其命名為Vitamine(即“維他命”)。后來他發(fā)現(xiàn)這類物質并非全部具有胺結構,故將其更名為維生素(Vitamin),并正式把它定義為:維持生命的營養(yǎng)素。這種物質經(jīng)過科學家們進一步純化后,為紀念豐克,人們將其稱為維生素F。1927年,英國醫(yī)學研究委員會又將其統(tǒng)一命名為維生素B1——這是人類發(fā)現(xiàn)并命名的第一種維生素。

鏈 接

腳氣與腳氣病的區(qū)別

腳氣和腳氣病是兩種完全不同的疾病,但人們常常容易把它們弄混。

腳氣即“足癬”,又稱“香港腳”,是指腳部感染真菌或霉菌等微生物導致的一種傳染性皮膚病。成人中70%~80%的人有腳氣,只是程度不同而已。腳氣的癥狀表現(xiàn)為腳癢、腳裂甚至皮膚糜爛等。得了腳氣后,平時最好穿透氣的鞋,每天洗腳,保持清潔,同時可局部外用達克寧進行治療。

腳氣病是維生素B1缺乏癥,多發(fā)生在以精白米為主食的地區(qū),主要表現(xiàn)為腿腳麻木、酸痛、軟弱,或攣急、腫脹、枯萎,常伴有惡心、嘔吐、厭食、煩躁不安、反應遲鈍、嗜睡等癥狀,嚴重者甚至會出現(xiàn)心力衰竭。預防腳氣病應注意多吃富含維生素B1的食物,如豆類、肝、肉類等,谷物的胚芽和外皮含量豐富。(來源:本刊編輯部)

實際上,早在1910年,日本農(nóng)業(yè)化學家鈴木梅太郎就用脫脂劑在米糠中提取出一種名為“硫胺素”的物質,硫胺素對腳氣病患者有很好的療效。但是,當時的醫(yī)學權威們卻認為鈴木是外行,根本不信,還對他進行人身攻擊,說這種病“喝尿也能治好”。但數(shù)年后科學家們發(fā)現(xiàn),硫胺素就是維生素B1。

現(xiàn)代醫(yī)學的進一步研究表明,人體的神經(jīng)細胞負責傳遞信息,溝通全身“情報”。而神經(jīng)細胞的活動需要葡萄糖作能源。葡萄糖來自食物中淀粉的水解,這一過程又離不開催化劑——輔酸酶的參與。維生素B1正是這種輔酸酶的重要組成部分。所以人們如果缺乏這種維生素,神經(jīng)細胞就將沒有能源而使其末梢萎縮。此外,還會造成代謝物——丙酮酸在體內積累,引起神經(jīng)細胞中毒。在這兩種因素的合力作用下,就會引起多發(fā)性神經(jīng)炎,使下肢神經(jīng)末梢退化、壞死——即患上腳氣病后,繼而會發(fā)生麻痹,如果任由其發(fā)展,將會因心力衰竭而導致死亡。

1929年,年逾古稀的艾克曼和霍普金斯一起獲得諾貝爾生理學或醫(yī)學獎——那剛好是他去世的前一年。艾克曼最偉大的貢獻在于,他用動物驗證實驗打開了整個維生素世界的大門。后人正是循著他的足跡,建立動物對照模型,控制飲食成分,才完成了后來所有維生素的分離與確認。

鈴木梅太郎雖然幾度獲得諾貝爾獎提名,但由于本國學閥的阻撓,他始終未能獲此殊榮。但是,青山遮不住,畢竟東流去,他的開拓性貢獻,仍將流芳百世。

(來源:《科學24小時》 責任編輯/清揚)