皮膚傷口,遠離粉劑

文- 劉 欣

皮膚傷口,遠離粉劑

文- 劉 欣

沒有證據(jù)表明粉劑優(yōu)于簡單的壓迫止血,撒上粉劑后傷口慢慢止血,其實是因為你的凝血機制開始發(fā)揮作用了。換句話說,不用粉劑,照樣止血

皮膚是人體最大的器官,總面積達1.2~2平方米,平鋪相當于一張單人床那么大,厚度通常為0.5~4.0毫米(不含皮下脂肪層),重量約占體重的16%,大致可分為表皮層與真皮層,它們構(gòu)成了人體第一道防線。

各種各樣的皮膚創(chuàng)傷,可能是人一生中最頻繁面對的身體傷害。那么,對此應如何應對?

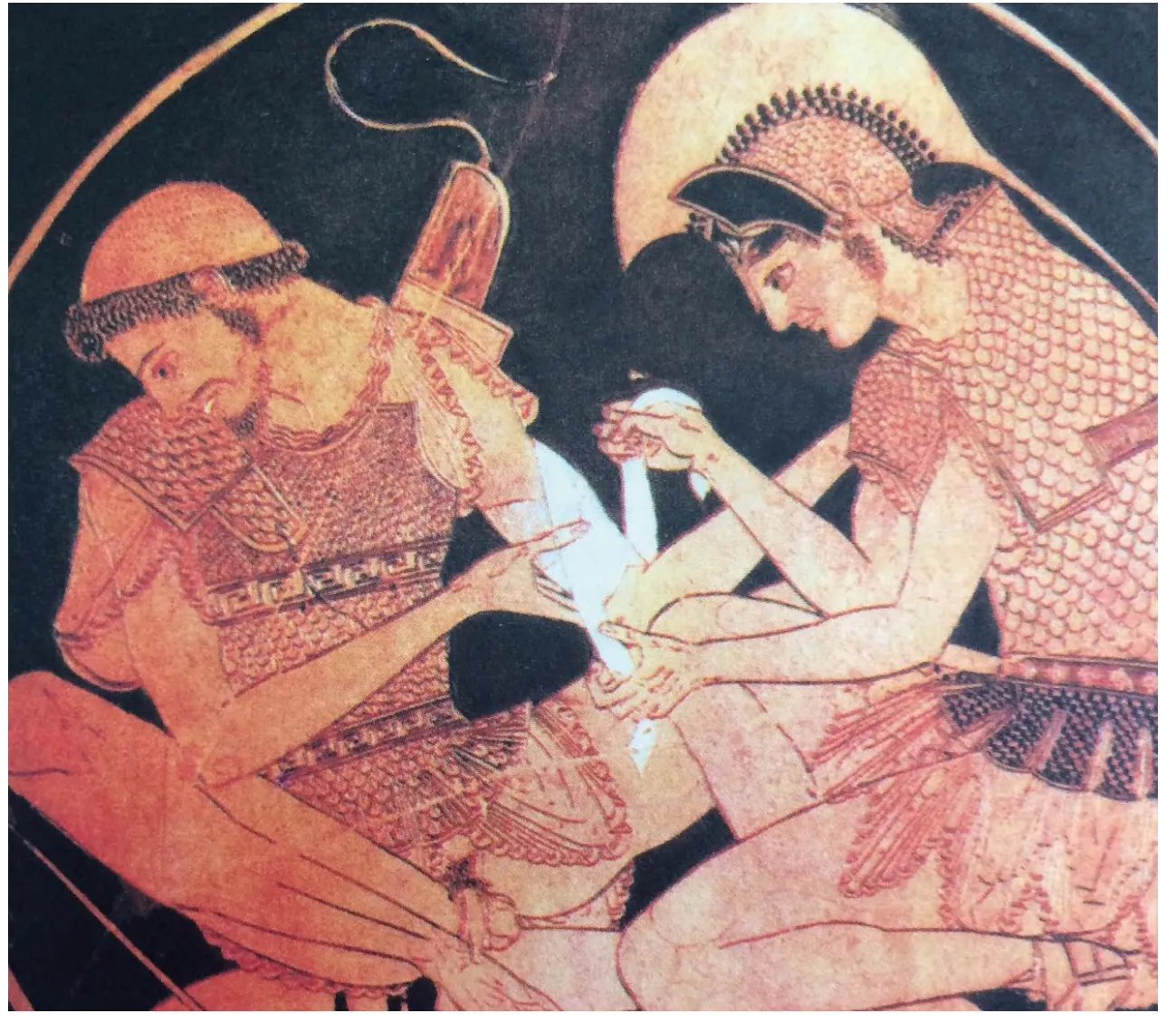

西方第一本醫(yī)學課本與古代外傷治療

考古學發(fā)現(xiàn)顯示,許多史前人類的顱骨曾經(jīng)歷過環(huán)鋸術(shù)或鉆孔術(shù)。從鉆孔邊緣鈍化程度看,這些人在手術(shù)后還存活了相當長時間。而要實施這種手術(shù),就必須要面對頭皮傷口的問題,更不用說在生命中還要為生存而經(jīng)歷各種戰(zhàn)爭、狩獵、生活意外帶來的皮膚創(chuàng)傷。

但直到公元1世紀,羅馬醫(yī)學作家塞爾蘇斯才在他編寫的百科全書中首次記錄了完整的外傷治療方法。他寫到了傷口愈合所需時間、建議壓迫止血及持續(xù)按住或結(jié)扎血管以止血的方法。這些方法和現(xiàn)代醫(yī)學處理外傷的方法非常接近:“一定要清理干凈傷口內(nèi)部,避免有血凝塊留在里面,否則會引起化膿和發(fā)炎,使傷口難以愈合……最后,傷口的邊緣要用線縫合,或者用夾子一類的工具夾緊。”他總結(jié)炎癥的四個主要癥狀:紅、腫、熱、痛,依然是今天醫(yī)學生要牢記的內(nèi)容。

這本百科全書的大部分內(nèi)容已經(jīng)失傳,唯一流傳下來的是它的醫(yī)學分冊。它在1426年被發(fā)現(xiàn),1478年開始印制,成為西方第一本醫(yī)學課本。后來,龐貝古城的考古挖掘中發(fā)現(xiàn)了一些外科手術(shù)工具,現(xiàn)存于那不勒斯國家博物館,它們與塞爾蘇斯的描述非常吻合。

帕雷終結(jié)火燒油灼的恐怖療法

現(xiàn)在我們已經(jīng)知道,感染是由細菌等微生物造成的,然而在1590年世界第一臺顯微鏡出現(xiàn)之前,還沒有人見識到這個微觀世界的存在,當然就無法對細菌等進行有效預防及控制,因此感染一直是古人死亡的一大原因。

人類表皮抵御力很強,完整的表皮能將大批細菌擋在體外,偶有漏網(wǎng)之魚,血管中巡邏的免疫細胞也能發(fā)現(xiàn)并剿滅它;但要是表皮破損或免疫功能下降,這些微生物就會乘虛而入。實驗結(jié)果證實,要讓正常皮膚化膿,至少需往皮下注射100萬個葡萄球菌;但對破損的表皮,100個就夠了。

在抗生素被發(fā)現(xiàn)之前,人們預防感染最常用的方法是火燒和油灼。希波克拉底在他那本著名的《格言》中曾說:“手術(shù)刀治療不了的,火可以治療;而火治療不了的,那就一定沒治了。”

伴隨這一觀念,這種恐怖的療法在治療嚴重皮膚外傷上沿襲了2000年,人們一度認為這是避免傷口發(fā)炎致死的最有效辦法,甚至發(fā)展出用燒開的油澆在傷口上的方法。這種治療方法直到1536年才被法國軍醫(yī)安布列斯·帕雷終結(jié)。

出于惻隱,帕雷對一些受傷的士兵使用了雞蛋蛋黃、玫瑰花油和松節(jié)油的混合物來涂抹傷口。出乎他意料的是,那些使用了混合物的傷員只是略感疼痛,傷口沒有發(fā)炎;而那些用熱油澆灼過傷口的傷員則不但感到劇痛,且傷口紅腫。

公元前5世紀的一幅繪畫,展示了羅馬人是如何治療皮膚傷口的。

皮膚傷口該用粉劑治療嗎

把粉末用于皮膚傷口的方法已無法考究起源,但據(jù)記載,早在我國春秋年代,閹割術(shù)已經(jīng)十分常見。這種閹割術(shù)對創(chuàng)面止血的方法一直流傳至清代,主要是用明礬粉末和樹脂的混合物涂敷傷口。

至于我們常在武俠小說中看到的金創(chuàng)藥,并不是某個具體的藥方,而是專指治療兵器創(chuàng)傷的藥。這些藥的配方并無統(tǒng)一標準,但目標功效都是止血、鎮(zhèn)痛、抗炎。

果樹進入結(jié)果期后,如果結(jié)果數(shù)量過多、果樹營養(yǎng)消耗過大,則會嚴重影響到果實的膨大,樹體營養(yǎng)生長也會受到抑制,造成樹體營養(yǎng)補損,從而導致出現(xiàn)大小年現(xiàn)象。通過合理修剪可以有效調(diào)節(jié)花葉和芽葉的適當比例,保持生長和繁殖生長相對平衡,改善樹冠內(nèi)部通風透光條件,增加樹體營養(yǎng)積累,延長結(jié)果年限,確保結(jié)果質(zhì)量。在修剪過程中,對開花量較多的大年樹,要疏去多余的弱枝和短結(jié)果枝,短截部分中長結(jié)果枝,提高果樹葉子和果子比例,確保果樹豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

那么皮膚傷口用粉劑外敷有什么問題嗎?是否會留疤?

散劑、粉劑等固體顆粒物如果是人體而言無法吸收的異物,就會加劇炎性反應,誘發(fā)肉芽腫樣病變。但疤痕是否出現(xiàn),得先看創(chuàng)面深度。創(chuàng)面深度至少要達到表皮下的真皮層,才可以造成疤痕。

成人的表皮很薄,平均厚度僅為0.1毫米,面頰部表皮平均厚度更是只有0.05~0.08毫米,幼童的通常比成人更薄。而后腦勺、手掌、腳掌等處的表皮厚度幾乎是面頰的一倍以上。所以,面部的很淺創(chuàng)面都可以導致留疤,而手腳那些表皮較厚的區(qū)域則不容易留疤。

此外,疤痕的大小還要看個人體質(zhì)、創(chuàng)面形態(tài)、創(chuàng)面處理方法、年齡、局部毛細血管豐富程度等。

至于止血的功效,沒有證據(jù)表明粉劑優(yōu)于簡單的壓迫止血,而且它還有明確的污染傷口、致敏的風險。撒上粉劑后傷口慢慢止血,其實是因為你自己的凝血機制開始發(fā)揮作用了。換句話說,不用粉劑,照樣止血。

一般而言,年齡越小、局部毛細血管越豐富的地方越容易留疤;氧氣充足時,膠原纖維增生也較活躍,因此暴露的傷口也較覆蓋的傷口容易留疤;屬于疤痕體質(zhì)的人也容易留疤,甚至在傷口愈合后,表面瘢痕都可能會持續(xù)增大;如果傷口處于那些非關節(jié)部位、皮膚較松馳的部位,則不會留明顯的疤。

不當?shù)膭?chuàng)面處理,如使用碘酊、紅藥水、紫藥水、粉劑(異物)直接涂敷在創(chuàng)面上,是人為因素導致各種并發(fā)癥的常見原因。紅藥水、紫藥水現(xiàn)在已少有藥店出售,碘酊也被碘伏逐步取代,但用粉劑敷傷囗的情況仍不少見。

粉劑外用于傷口最大的問題,一是難以預知的污染及增加清創(chuàng)難度;二是可引起異物反應和異物肉芽腫(一種由異物引起的局部過敏反應及肉芽腫樣病變),傷口可發(fā)展成不規(guī)則、質(zhì)硬的結(jié)節(jié)或斑塊,也可進展成潰爛創(chuàng)面或形成膿腫,病程漫長。對于糖尿病患者,不當?shù)膫谔幚磉€會導致局部組織廣泛壞死,可能需要截肢才能保命;僥幸不用截肢的,長達數(shù)月經(jīng)年的清創(chuàng)換藥也令人痛苦不堪。

正確應對皮膚創(chuàng)傷

參考美國梅奧診所及美國最大醫(yī)療健康服務網(wǎng)站W(wǎng)ebMD的建議,家庭可以采用以下方法處理一般性的刮擦傷、切割傷,以避免不當處置增加的感染、出血、疼痛、疤痕增生及過敏風險。其他特殊情況,如深而開口小的釘刺傷、嚴重污染/感染、動物咬傷、化學性燒傷,特別是遷延不愈的傷口,請及時就醫(yī)并遵醫(yī)囑。

止血:用干凈的布或繃帶按壓傷口20~30分鐘至停止出血;如果仍然無法止血,可延長按壓時間并把傷處抬高。如果血液呈噴射狀,或持續(xù)按壓后仍然繼續(xù)淌血,請及時就醫(yī)。

清洗:表淺傷口首選生理鹽水/潔凈水沖洗。發(fā)現(xiàn)碎屑殘留難以清除的,請就醫(yī)。

徹底的清洗能降低感染及破傷風的風險。沒有必要使用雙氧水、碘伏、酒精清潔傷口,尤其是它們對淺表傷口的清洗效果未必優(yōu)于生理鹽水/清水,且可因黏膜刺激導致傷口延遲愈合;實在找不到清水時,可用0.5%~1%碘伏,它的刺激性小、抗菌效果好,只是可能會延長愈合時間。

涂抹抗菌藥膏:清潔傷口后,涂抹含有抗生素成分的抗菌藥膏并用無菌紗布覆蓋,用膠布或繃帶等輔助固定;面積大的傷口,應及時就醫(yī)。

根據(jù)“濕潤愈合”的原理,保持傷口表面濕潤有利表皮角化速度加快,促進愈合且不易形成阻礙愈合的痂皮。

1536年,法國軍醫(yī)安布列斯·帕雷終止了火燒油灼治療皮膚外傷的恐怖療法。

更換敷料:至少每天一次更換敷料,敷料打濕或污染時也要更換。若對繃帶膠粘劑過敏,應改用彈力(粘性)繃帶。

縫合深的傷口:超過6毫米深的傷口、敞開的傷口、鋸齒狀傷口、有脂肪或肌肉露出的傷口,需要到醫(yī)院進行縫合。盡快閉合傷口,能降低感染風險。

觀察感染跡象:如果傷口不愈合或觀察到任何紅腫熱痛或滲出現(xiàn)象,請就醫(yī)。

打破傷風疫苗:建議每10年打一次破傷風疫苗。如果傷口較深且上一針破傷風疫苗是5年之前,除受傷后的當次,醫(yī)生可能會建議5天后再補打1次,以降低不必要的致命感染風險;如果在皮試時懷疑陽性,可作脫敏注射。

怎樣預防疤痕和色斑

疤痕在醫(yī)學上被稱為“瘢痕”,是各種創(chuàng)傷引起正常皮膚外觀的形態(tài)和組織病理學改變的統(tǒng)稱。其本質(zhì)是一種不具備正常皮膚結(jié)構(gòu)及功能的組織,不但可出現(xiàn)色素異常、表面不平整、血管異常增生與擴張,還令傷口愈合后彈性降低、硬度增加并伴有不同程度萎縮,尤其是燒傷、燙傷、嚴重外傷后遺留的瘢痕。

為預防和減輕瘢痕,應采取措施去除壞死組織及異物,積極預防和治療感染,創(chuàng)造良好的愈合環(huán)境。

受傷后盡快清創(chuàng):用涼水沖洗,用酒精消毒的鑷子去除傷口內(nèi)的碎片碎渣。用肥皂水和面巾輕柔清洗傷口周邊。但不能將肥皂水、過氧化氫、碘伏、酒精用于創(chuàng)面,這樣不但對小傷口無益,還會延緩愈合。

持續(xù)覆蓋傷口:覆蓋傷口,能阻止細菌、灰塵和其他刺激。受傷后頭幾天內(nèi)保持傷口濕潤,也會加速愈合,因此,可使用抗生素霜劑或軟膏保持傷口干凈及濕潤。

不要揭開傷疤:受傷后機體會立刻開始愈合過程,白細胞攻擊細菌,紅細胞、纖維素和血小板形成凝血塊,瘢痕也就開始形成。如果你揭開傷疤,就容易引入細菌,瘢痕也會更大。

此外,皮膚外傷愈合后常出現(xiàn)局部的色素異常,其中又以色素沉著多見,在皮膚病學上稱為“炎癥后色素沉著(簡稱PIH)”,即通常所說的色斑。

外傷后皮膚充血發(fā)炎,各種炎癥因子聚集,導致了黑素細細胞功能活躍,產(chǎn)生大量黑素小體進入表皮和真皮,又混合了死亡的紅細胞崩解后釋放的血紅素,共同組成PIH,影響美觀。此時,應盡可能快而徹底地清潔傷口,以減少感染并減輕炎癥;應避免摩擦及暴露傷口,否則會使色素加快沉著;睡前用巴布劑面膜(安舒貼)貼在瘢痕上,起床后取下,亦有助于褪紅,并可阻止黑色素增多;同時,適當補充維生素C、煙酰胺,也有助與淡化色斑。

(作者系廣東省荔灣區(qū)人民醫(yī)院皮膚科主治醫(yī)生 責任編輯/和恩馨)