漢江上游地區50年來雷暴活動氣候特征分析

錢啟榮,周義兵,陳紅梅,李小芳,張向榮

(1.旬陽縣氣象局,陜西旬陽 725700;2.安康市氣象局,陜西安康 725000)

漢江上游地區50年來雷暴活動氣候特征分析

錢啟榮1,周義兵2,陳紅梅2,李小芳2,張向榮2

(1.旬陽縣氣象局,陜西旬陽 725700;2.安康市氣象局,陜西安康 725000)

錢啟榮,周義兵,陳紅梅,等 .漢江上游地區50年來雷暴活動氣候特征分析 [J].陜西氣象,2014(4):39-41.

利用漢江上游地區漢中、安康和商洛三市1960—2009年28個地面氣象觀測站觀測資料,分析該區域雷暴的時空分布等特征,結果表明:從20世紀60年代至今,雷暴總體發生頻率呈逐年減少趨勢,并呈現出明顯的震蕩周期;一年內55%雷暴發生在7、8月,春季明顯多于秋季;區內雷暴以熱對流伴隨雷暴為主,77%的雷暴出現在午后至前半夜;雷暴總體呈現三高三低準東西方向交錯分布的地域特征。

雷暴;氣候特征;漢江上游

雷暴是積雨云中、云間或云地之間所帶的電荷產生一定電位差,發生放電和雷聲的天氣現象。雷暴天氣屬中小尺度,水平范圍一般為幾千米到幾十千米,垂直方向可達8~15千米;時間尺度也比較小,可持續幾分鐘到幾十分鐘,通常伴有陣雨、大風,有時也伴有冰雹或龍卷風。漢江上游地區地處青藏高原東南側,是副熱帶高壓、西南季風、南支槽及西南渦的主要活動區域,雷電活動比較頻繁。因漢江上游地區地形比較復雜,雷暴天氣突發性強、局地性強、天氣現象劇烈等特點,其預報難度較大,每年因雷暴天氣造成的直接和次生災害十分慘重。如安康2005年7月上旬連續性暴雨[1]、2010年春季陜西中南部一次暴雪和雷暴天氣等過程[2]均因有雷暴天氣對人民生命和財產造成巨大損失。對雷暴活動氣候特征加以分析總結,尋找該區域雷暴天氣發生規律,對于提升雷電天氣預報能力、采取有效應對措施及減少災害損失等有十分重要的意義。

1 資料來源及分析方法

資料為漢江上游漢中、安康和商洛三市1960—2009年28個地面觀測站月報表A文件,為了突顯整個區域雷暴活動強度及頻次,將每站20—20時觀測有雷暴時計為1次雷暴,區域雷暴為各站之和 (站次)。采用數理統計、線性趨勢估計等方法分析該區域內雷暴天氣發生的時空分布和周期特征。

2 雷暴時間分布特征

2.1 年代際變化特征

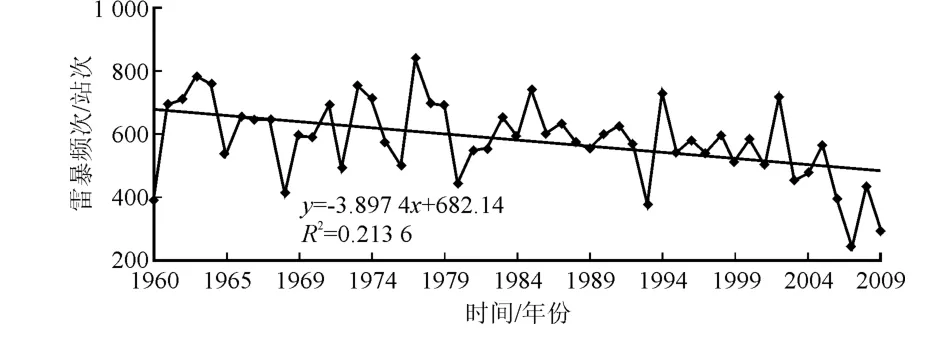

20世紀60年代到21世紀初,漢江上游地區雷暴總體呈現減少趨勢,20世紀70年代為雷暴活動的高峰期,年均出現雷暴655.8站次,較21世紀00年代多190.2站次,出現此結果與夏季風強度從上世紀50年代以來呈減弱趨勢[3]有關。

雷暴年際分布差異較大,最多的年份達到841站次,出現在1977年,而最少年份為2007年,僅有245站次,最多年份大約是最少年份的4倍。1963、1978、1985、1994、2002年分別為5個峰值年份,1960、1969、1981、1993、2007年分別為5個谷值年份,基本呈現出每隔7~8a的雷暴相對高發的峰值周期和約10a的低發雷暴周期 (圖1)。

圖1 1960—2009年漢江流域雷暴年際變化(直線為趨勢線)

2.2 月、季分布特征

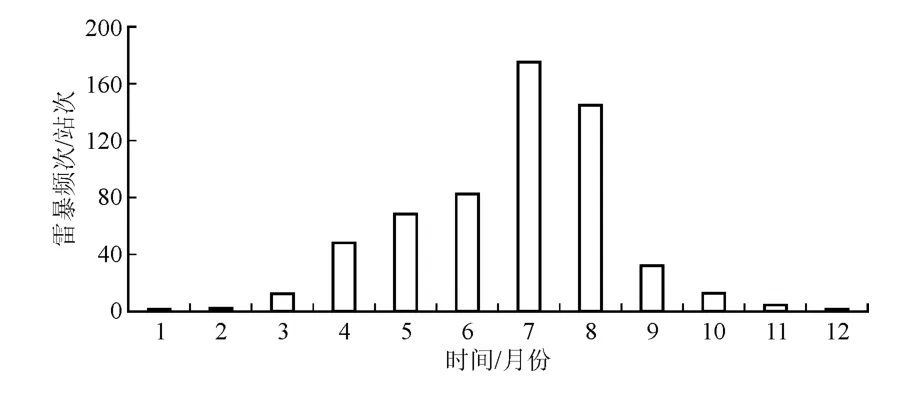

漢江上游地區全年各月均有雷暴出現。雷暴的月分布呈單峰型 (圖2),出現最多的月份為7月,平均達176站次,占總數的30%;其次為8月,兩月的出現頻次占總數的55%;1月出現次數最少,50a僅出現6站次。夏季為雷暴的高發季節,占全年出現次數的69%,而春季雷暴明顯多于秋季,春季為秋季的三倍,冬季最少,只占0.44%。

圖2 1960—2009年漢江流域雷暴月分布

2.3 日變化特征

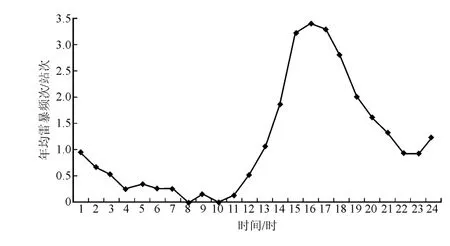

漢江上游地區雷暴發生的日變化具有下午明顯多于上午、前半夜多于后半夜的特征,約77%的雷暴發生在13時至24時,而07時至11時雷暴發生較少,只占總數的3.6% (圖3)。此種日變化特征與雷暴發生的機理密切相關,也表明漢江上游地區雷暴多數屬暖區熱對流伴隨的雷暴天氣。

圖3 安康漢濱區1960—2009年年均雷暴日變化曲線

2.4 雷暴初、終日變化特征

漢江上游地區雷暴初日最早出現在1961年1月26日,分別為白河和洛南兩站;最晚出現在2009年7月15日,為略陽站。初雷暴日出現在3月以前和6月以后有111站次,占總數的7.9%,其中1月有3站次,7月有1站次。從初雷暴日的時間分布看,歷年平均出現日期約為4月6日,3月8日到5月2日為初雷暴出現相對集中時段,約占總數的90%,可見春末夏初多為為初雷暴主要發生期,其中4月2日至4月10日前后該區域初雷暴出現概率相對較大。

雷暴終日主要出現在10—11月,最早終日是西部的寧強站,為1960年9月24日,最晚終日出現在旬陽,為1996年12月31日。

3 雷暴空間分布特征

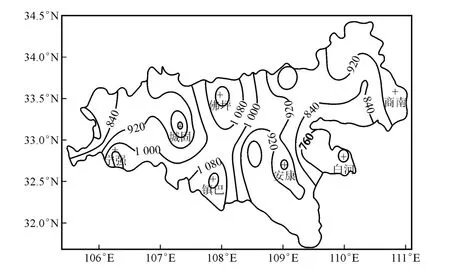

漢江上游地區雷暴活動分布特征較為明顯(圖4),與盆地相比較,高山地區出現雷暴較多,中部從鎮巴向北到佛坪一帶是雷暴活動大值區,1960—2009年共出現雷暴1 200次;其次是寧強和商南,此分布特征與區域內暴雨分布特征[4-5]基本吻合。而東部低洼地帶雷暴相對較少,白河最少,僅662次。雷暴多發區雷暴頻次約為少發區的2倍,空間分布差異性較大。

圖4 1960—2009年漢江流域雷暴空間分布圖(單位:次)

4 結論

(1)漢江上游地區從20世紀60年代至今,雷暴總體發生頻次呈逐年減少趨勢,但強弱呈現周期性震蕩,強 (高)雷暴活動周期為7~8a,弱 (低)雷暴活動周期為10a。

(2)區域內雷暴天氣主要集中在7月和8月,為全年總數的55%,春季雷暴發生頻次明顯多于秋季。

(3)該區內雷暴發生時間集中在14時到24時,約占雷暴總數的77%,表明以熱對流雷暴為主。

(4)雷暴初日的地域和年際差異較大,平均出現日期為4月6日,但初雷暴出現概率相對較大日期為4月2日和4月10日前后,3月8日到5月2日為初雷暴出現集中時段,約占總數的90%。

(5)地域分布特征呈現出高山地區多于平原地區,同區域內暴雨的空間分布特征基本吻合,出現三高三低準水平交錯分布狀況。

[1]陳紅梅,王顯安,黨紅梅,等.安康2005年7月上旬連續性暴雨過程分析 [J].陜西氣象,2006(5):5-8.

[2]許新田,李萍云,潘留杰,等.2010年春季陜西中南部一次暴雪和雷暴天氣的觸發條件及中尺度分析 [J].陜西氣象,2012 (3):1-7.

[3]郭其蘊,蔡靜寧,邵雪梅,等 .東亞夏季風年代際變率對中國氣候的影響 [J].地理學報,2003,58 (4):569-575.

[4]杜繼穩,侯明全,梁生俊,等 .陜西省短期天氣預報技術手冊 [M].北京:氣象出版社,2007:22-23.

[5]陳美蓉,許嘉玲,余燕 .柳州市雷暴天氣的氣候特征分析 [J].氣象研究與應用,2009,30(S1):31-33.

1006-4354 (2014)04-0039-03

2013-12-16

錢啟榮 (1970—),女,漢族,陜西旬陽人,工程師,從事縣局綜合管理和短期天氣預報研究。

2013年安康市氣象局科研基金項目

P468

A