李鐵夫:英雄豪氣鑄風骨

葉介甫

李鐵夫是朝鮮共產黨早期黨員,朝鮮共產黨中央委員,國際主義戰士。他來中國后,加入中國共產黨,是中國共產黨的優秀黨員,曾任中共河北省委宣傳部部長、組織部部長、天津市委書記等職。在王明推行“左”傾錯誤路線時期,李鐵夫因多次寫文章批判王明“左”傾錯誤,被誣為“鐵夫路線”、“取消主義”,并在黨內發動了反“鐵夫路線”的斗爭,使李鐵夫受到殘酷打擊,被割斷了與黨組織的關系。1935年底,上級黨組織恢復了他的組織關系。不久,又任命他為天津市委書記。1937年因積勞成疾,病逝于延安,時年36歲。

兩度流亡在上海

李鐵夫(1901—1937),原名韓偉鍵,1901年出生于朝鮮咸鏡南道洪原的一個農民家庭,幼年起在家鄉上小學,1914年高小畢業,同年到朝鮮京城五星中學讀書。五星中學是朝鮮愛國主義者所辦的學校,許多師生具有愛國主義思想,同統治朝鮮人民的日本侵略者進行過不屈不撓的斗爭。在反日斗爭的時代激流中,李鐵夫置身于愛國反日斗爭的行列,積極參加和組織愛國學生的反日活動,在斗爭中逐步成長為一名堅定的愛國主義者。

1917年,李鐵夫畢業于五星中學,旋即考入朝鮮京城醫學專門學校。在此期間,世界革命發生了重大變化。1917年俄國“十月革命”的勝利,鼓舞了朝鮮人民的民族解放運動。具有強烈愛國思想的李鐵夫,與當時朝鮮獨立運動的老前輩秘密取得聯系,在學生中進行組織動員工作,推動了學生運動的發展。1919年3月1日,朝鮮爆發了全國規模的反日獨立運動。李鐵夫和其他愛國志士組織成立了學生獨立運動總指揮部,領導和參加學生、市民集會游行。他向群眾宣傳反對日本帝國主義的殖民統治、要求朝鮮獨立的愛國主張,并帶領群眾高呼“朝鮮獨立萬歲!”等口號。日本反動當局急調警察前來鎮壓,李鐵夫義憤填膺,不畏強暴,高舉著朝鮮國旗,率領愛國青年同日本警察進行英勇搏斗。在這場搏斗中,表現了他大無畏的革命精神和愛護同學的誠摯感情,也初次顯露出他的組織指揮才能,因而頗得愛國青年的敬佩和推崇。

旋即,朝鮮“三·一”運動遭到日本帝國主義者的殘酷鎮壓。日本警察署下令通緝李鐵夫。反動當局派出大批警察,荷槍實彈,四處搜查,便衣特務,暗設羅網。在這種情況下,李鐵夫無法在國內進行革命活動,被迫于1919年4月離開朝鮮,經蘇俄流亡到中國上海,在新大韓新聞社當編輯。李鐵夫初到上海,本想聯絡朝鮮愛國志士,發展進步力量,在上海建立一個朝鮮獨立運動的基地。但當時在北洋軍閥統治下的上海,一個異國的青年試圖建立朝鮮獨立運動的基地,是很困難的。

李鐵夫幾經奔波,計劃仍未能實現,乃于1920年秋離開上海,秘密潛入日本東京,在京都帝國大學醫科學醫。10月,李鐵夫在日本與留日的朝鮮學生金世淵等,組織了秘密革命團體——共產主義研究會,進行革命斗爭。后來他考入了日本早稻田大學政治經濟科。在那里,他一面學習學校規定的課程,一面大量閱讀馬克思主義的著作。當時馬克思主義在日本已經廣泛傳播,李鐵夫閱讀了《共產黨宣言》及片山潛、幸德秋水等人介紹日本工人運動和河上肇介紹馬克思主義的著作,積極參加該校的反軍訓斗爭。通過學習馬克思主義著作和實際斗爭的鍛煉,李鐵夫初步掌握了馬克思主義的基本理論,堅信馬克思主義真理,決心獻身于祖國的解放事業和共產主義事業。

1924年,李鐵夫在東京早稻田大學畢業,回到闊別數年的朝鮮,經友人介紹在京城《東亞日報》社當記者。《東亞日報》是當時的一個朝鮮愛國人士創辦的,在朝鮮國內頗有影響。李鐵夫獲得記者的公開身份,有利于從事秘密的革命活動。他聯絡朝鮮的共產主義者,積極促進反日民族斗爭的發展,并從事創建朝鮮共產黨的活動。1926年春,李鐵夫加入列寧主義同盟。同年,在朝鮮共產黨第一次代表大會上,被選為朝鮮共產黨中央委員。后來,黨組織遭到敵人破壞,1928年李鐵夫再度流亡到上海。

革命斗爭中成長

李鐵夫到上海后,與中共黨組織取得聯系,同年加入中國共產黨,不久被分配到華北地區做黨的工作,先后擔任過北平反帝同盟黨團書記、河北省委宣傳部部長等職。

那時,在敵人的白色恐怖下,平津黨的地下組織多次遭到破壞。在北平的大街上,時有所謂“政治犯”背上插著“斬決”的牌子,被押往天橋槍決。在這種險惡的環境中,像李鐵夫這樣一個外國人,連中國話都說不準確,對華北的風土民俗又不熟悉,工作起來自然是十分困難的。但具有飽滿的革命熱情、勤懇的工作態度和豐富斗爭經驗的李鐵夫,同華北黨組織的同志們并肩戰斗,歷盡艱險,終于為黨在平津兩地的地下工作初步打開了局面。他為了對付敵人的盤查,自稱姓楊,是福建人,經常身穿長袍,戴著一副深度近視眼鏡,斯斯文文,儼然一派學者風度。為了工作的需要,他刻苦學習中國語言和文學,漢語水平提高很快,后來不僅能用漢語寫政論文章,而且還能吟詩作賦。

1931年秋,李鐵夫任北平反帝同盟黨團書記。1932年9月后,李鐵夫先后任河北省委宣傳部部長、組織部部長。當時正值王明“左”傾錯誤統治時期,黨的有些組織對于黨內斗爭缺乏正確方針,對人的處理缺乏慎重態度。李鐵夫對此深感不安,認為這種作風非但不能使犯錯誤的人受到教育,而且會使堅持正確意見的人受到錯誤的處理,造成冤案。他對人的處理非常慎重,不是片面相信一個負責人的報告,而是首先從報告中發現反面的問題,然后向作報告的人進行詳細詢問,再同發生問題的人談話,征求他對領導,尤其是直接和他發生關系的負責人的意見,最后再去找第三者加以旁證,然后才作結論。這樣做不僅正確地解決了某個人的問題,而且從中發現領導機關和領導人的缺點、錯誤;不僅可以使犯錯誤的人得到教育,而且改進了領導者的工作作風。當時與李鐵夫一起工作過的人,對他那種嚴肅認真,對同志負責的態度是十分敬佩的。

李鐵夫在任中共河北省委宣傳部部長時,十分重視提高黨員的馬列主義水平。他認為當時黨內熱心工作的同志不少,但是有馬列主義理論修養的人不多。如果不提高廣大黨員,尤其是領導干部的理論水平,就難以擔負起中國革命的偉大使命。因此他主張黨的隊伍要精干化,要加強理論修養。他曾對一位黨的干部說:“河北省委要是有十幾個像樣的、懂得馬列主義的人,就能使河北省的斗爭形勢出現一個新局面。”

1933年5月18日,李鐵夫代表省委在北平出席反帝同盟黨團會議時,不幸被捕,關押在北平公安局第三看守所,受盡百般折磨。但他始終沒有暴露自己的身份和黨的秘密,而且還時時關心著黨的組織和同志們的安全。當時他在監獄里見到剛被捕的地下黨員鄭依平時,第一句話就問:“黨組織是否有新的破壞?”他這種關心黨、愛護同志的崇高精神,使難友們深受感動。

不久,李鐵夫被解送到南京監獄。當時在南京進行革命活動的朝鮮民族革命黨的朋友們和中共黨組織的一些同志,獲悉李鐵夫被捕入獄的消息,便積極進行營救。是年7月15日,李鐵夫被保釋出獄。

李鐵夫出獄后,即回到北方找黨組織,經過一番周折,終于找到了河北省委。省委決定對他在獄中和出獄后的情形進行考察。黨組織告訴他,在考察期間,他可以向黨報投稿,可以對黨的反帝斗爭、文化運動等工作提供意見,可以檢查各文化團體辦的刊物。李鐵夫一如既往,仍忠心耿耿為黨工作。

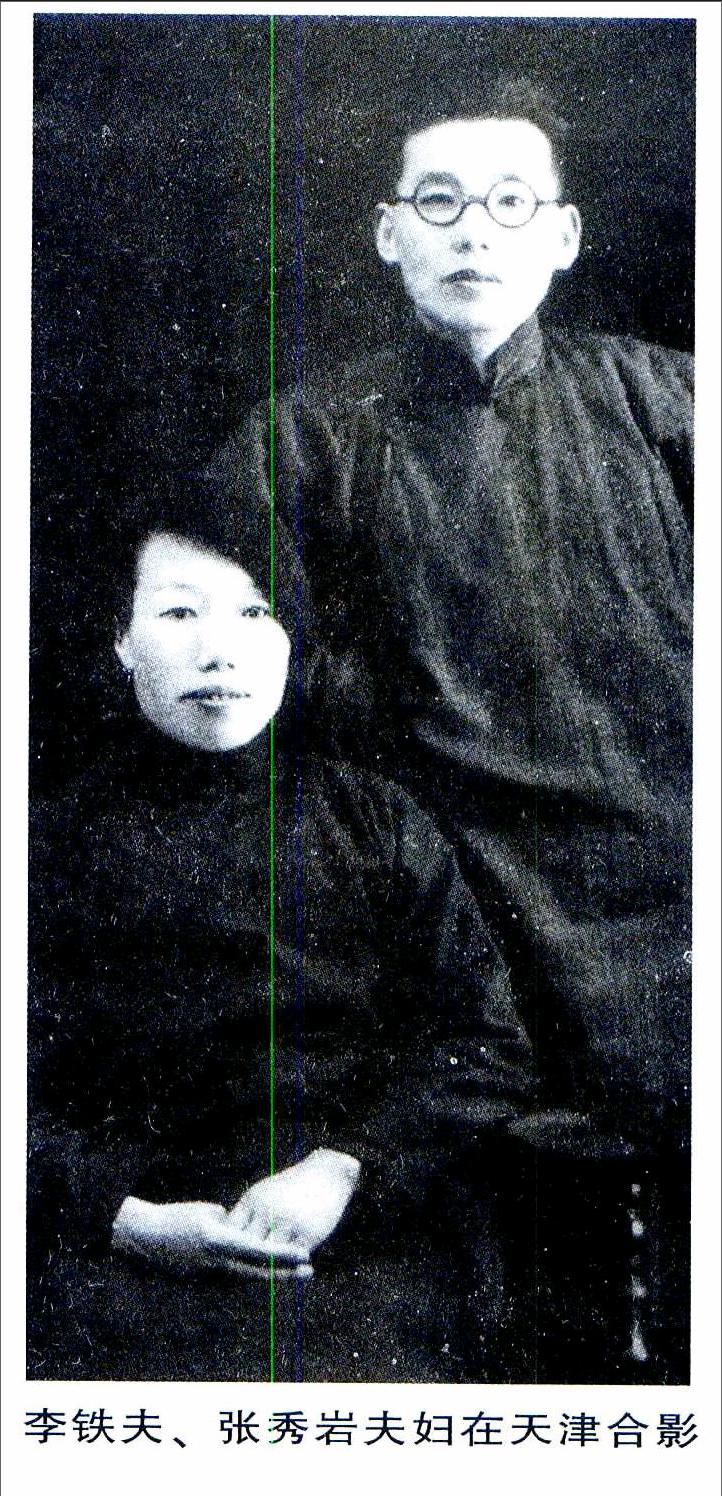

1934年初,黨恢復了他的黨籍。按照黨組織的安排,他住在天津英租界小白樓附近的朱家胡同一個裁縫鋪里。黨組織還指派中共地下女黨員張秀巖和他“同住機關”,以掩敵人耳目。張秀巖當時的公開身份是南開中學教師,在黨內擔任天津市文化總同盟黨團書記。他們在工作中建立了深厚感情。張秀巖認為,李鐵夫作為一個朝鮮人,遠離故土來到中國,為中國革命忘我奮斗,自己作為一個中國共產黨黨員,奉黨指示與他“同住機關”,那就有責任關心他,照料他。于是這位曾多次拒絕名門貴族、少爺公子的求婚,長期過獨身生活的張秀巖,不久便同李鐵夫結成革命伴侶。

批駁“左”傾的錯誤

1933年是王明“左”傾冒險主義錯誤發展高潮時期,在那時,華北黨組織遭到一次又一次的嚴重破壞,給革命事業造成重大損失。

李鐵夫深感痛心。他出于對黨負責的高度責任感,在1933年11月到1934年2月初,先后寫了《關于黨內問題的幾個意見》 《關于目前整頓組織的幾個意見》 《關于官僚主義的嚴重性》 《藍衣黨的本質及其前途》 《“左”傾機會主義的反動性》 《群眾代表和民主主義問題》 《黨內斗爭和自我批評》 《轉變基礎和反關門主義的問題》 《關于〈省委前線黨工作報告的總結〉的檢討》 《反帝運動不開展的原因是什么》等10篇文章和意見書,并把這些文章和意見書先后交給了河北省委,對有的文章還要求在省委的刊物——《火線》上發表。在這些文章和意見書中,李鐵夫充分闡明了自己對王明“左”傾錯誤及其一系列方針政策的意見,著重指出了黨在白區工作中存在的嚴重問題。由于歷史的和認識的局限性,盡管文章中也存在一些缺點,但它的基本精神和主要內容是揭露和批判王明“左”傾冒險主義的,是“實事求是,不尚空談”的。他提出的意見同王明錯誤路線是針鋒相對的。

第一,關于黨在白區工作的方針問題。“左”傾冒險主義者無視敵強我弱的客觀情況,要求白區黨組織實行“進攻路線”,要求無條件地、經常地組織總同盟罷工,舉行集會,乃至武裝暴動。

長期從事地下工作、富有地下斗爭經驗的李鐵夫,從實際出發,主張黨的組織應該深入群眾,隱蔽起來,做長期艱苦的群眾工作,積蓄和發展革命力量。在革命的主觀力量尚未準備好的情況下,如果急于求成,盲動冒險,結果會事與愿違,暴露了自己的力量,實際上等于向敵人告密,這種“暴露政策”對黨的危害性是非常嚴重的。他說:“每次斗爭失敗后就檢討,總是說,斗爭雖然失敗了,但是政治上取得了很大勝利,政治影響擴大了。”“是真勝利了呢,還是假勝利了呢?好多同志被捕,鬧得群眾都害怕,算算賬到底上算不上算?”

李鐵夫說,我們應該注重日常斗爭,日常斗爭的基本內容就是“群眾當前的迫切要求”。他指出:“每個共產黨員群眾工作的出發點,必須具體地抓住群眾當前的迫切要求(這才是群眾斗爭的爆發點,同時也是黨和群眾的接觸點)是什么,和他們打成一片(絕不可用家庭教師的態度),擁護他們日常斗爭的利益,和他們商量(始終在德漠克拉西基礎上),把他們的要求歸納起來,統一起來,發動斗爭,推動斗爭走向更高階段。”他說,如果只高喊“擁護蘇聯”、“擁護紅軍”等口號,而不了解群眾當前最需要的是“反對克扣工資、反對開除,要求罷工自由、抗捐稅、抵制日貨、反日反國民黨等斗爭”,結果“脫離群眾走向盲動”,“常常是除幫助敵人之外,沒有什么得到的”。

第二,關于所謂“北方落后論”問題。“左”傾冒險主義者不懂得中國革命的長期性和不平衡性。他們認為,既然南方能建立革命根據地,發展紅軍,進行革命戰爭,北方也同樣能夠做到。

李鐵夫認為,中國是一個半殖民地半封建的大國,革命的發展是不平衡的,北方的群眾“在長久的封建專制之下的關系,他們還不十分相信自己的威力”,“離開黨的指導的關系,還不能抓住自己的出路”,“一般還沒有達到有目的、有意識、有組織的行動的階段,至少在華北……其革命化的程度還是很遲緩的”。李鐵夫的正確意見被“左”傾冒險主義者誣為“北方落后論”,受到了錯誤的批判和無情的打擊。

“左”傾冒險主義者主觀地認為,“創造北方蘇維埃區域的問題,現在是明顯地提到全國黨的前面”,“蘇維埃運動的烈火,在黃河流域的平原上燃燒起來”,創造河北新蘇區的“實際任務”已經“擺在議事日程中”。李鐵夫反對這種不切實際的幻想,他說:“創造新蘇區這一事并不是今天決議了明天就能實現的那樣容易的事”,“也不是只由于客觀條件的存在而馬上可能”實現的事。他指出:他們只“看見帝國主義瓜分政策的加緊,國民黨軍閥的繼續出賣及國民黨統治階級的急遽崩潰,反帝反國民黨浪潮的高漲等客觀的條件,而就認為群眾已經是革命化……群眾已經是有了奪取政權的決心等等”。他認為這種對形勢的主觀主義的估計,是導致機會主義錯誤的先導。

第三,關于斗爭策略問題。面對強大的敵人和復雜的斗爭形勢,李鐵夫主張黨必須采取靈活的斗爭策略,要“臨機應變”,有進有退,不能“千篇一律”地按“主觀公式”去領導群眾斗爭。他說:“我們在每個斗爭(中),不但要會進攻,而且要會退卻。必須根據各個斗爭的具體形勢,正確估計采取哪一方面才能有利于組織及擴大群眾,有利于提高他們的斗爭意識”。他批評“左”傾冒險主義者,“在政策的運用上,不能很靈活地臨機應變,而是老是為符合主觀公式的,千篇一律都是原理的東西,并且對于某一行動,往往是估計到勝利的一面,而幾乎忘記失敗時的打算”;他們“不顧具體形勢如何,拒絕一切的妥協,主張連最后一個人都犧牲,那完全是無政府主義者的犧牲主義行動,是共產主義者不可采用的禁物”。

第四,關于察哈爾民眾抗日同盟軍的政策分歧問題。河北省委為了加強黨在同盟軍的工作,組織了前線工作委員會(簡稱“前委”,柯慶施任書記),同時從各地動員了一批干部和工人、學生黨員參加同盟軍。李鐵夫主張黨在同盟軍中,在搞好上層統戰工作的同時,還應該把工作重點放到基層,把干部和黨員分配到各部隊中去做士兵工作,在士兵和下級軍官中發展革命力量。如果我們做好了下層工作,就可以防止上層分子的動搖和叛變,即使他們動搖和叛變了也可以減少損失。在對待同盟軍上層人物的政策上,李鐵夫主張采取團結、爭取共同抗日的政策,在處理同盟軍內部矛盾問題時,要服從于反對日本帝國主義這個主要任務。可是“前委”的某些領導人受“左”傾錯誤的影響,提出一些“左”傾錯誤口號,致使黨在同盟軍和基層缺乏深厚的群眾基礎。

在總結察哈爾民眾抗日同盟軍失敗的經驗教訓時,“前委”的主要領導人單純強調敵強我弱的一個方面,對于“前委”領導在政策和策略方面的經驗教訓總結得不夠。李鐵夫對此提出過意見。他說:“鬧革命時,敵人的力量總會是大的,要抗日,日本侵略者就要打你;失敗了之后,把失敗的原因僅僅推咎于敵人力量強大,強調客觀,不檢查主觀上的錯誤,稱不起是總結。”

第五,關于白區群眾團體的政策問題。“左”傾冒險主義者企圖把群眾團體變成“黨直接統治之下”的“第二黨”,強調各地群眾組織應該成為階級的革命的赤色戰斗組織。李鐵夫指出:“這種現象,在組織上是‘立三路線時代所謂‘行動委員會變相的存續”,他主張要把黨的組織和群眾組織嚴格區分開來,“這些群眾組織的形態,決不和黨的組織形態一樣,而當然是各種各樣的性質和形式的東西”。他說,黨必須經過黨團組織的“核心作用推動群眾自動的執行黨的路線”,“問題是不在領導機關的把持,而是如何使群眾自動的擁護我們的問題”。李鐵夫認為“左”傾關門主義嚴重地妨礙了黨與群眾團體的密切關系。他說:“目前黨和群眾之間主要的障礙物之一,是黨內的‘左傾空談和盲動主義。”對“每個空談、妄動、關門主義,必須要徹底的開展黨內斗爭是我們當前的任務。”

綜合上述分歧,李鐵夫認為,“現在中國革命的危險不在客觀條件如何,而在黨主觀條件,因此,需要整頓主觀力量,爭取真正布爾什維克化”。

遭受到“無情打擊”

李鐵夫對王明“左”傾冒險主義路線的尖銳批評,反映了河北省委一部分堅持正確路線的同志對王明錯誤的抵制。他的文章和意見書曾在河北省委一些負責同志中傳閱過,不少同志認為他的意見說出了自己的心里話,表示擁護和支持。

李鐵夫向黨組織闡明自己對黨的路線、政策的意見,既符合黨的組織原則,又表明了他光明磊落、無私無畏的高尚品德。然而他的意見卻招來了一場反“鐵夫路線”、反“取消主義”的錯誤斗爭,并把這一斗爭作為全黨性的“反右傾”斗爭的重要組成部分,使李鐵夫受到了殘酷打擊。

1934年2月,臨時中央駐北方代表看到了李鐵夫的文章,十分惱火。他根據臨時中央的“左”傾冒險主義錯誤的精神,認為李鐵夫的意見是露骨的仇視黨的言論,是反黨反中央的號召,是新形勢下右傾取消主義的標本。于是,他當即采取了錯誤做法:一、指示河北省委,不準在《火線》上發表李鐵夫的文章,已經編印出來的文章,也必須立即抽出;二、立即向臨時中央匯報這一情況,并將李鐵夫的文章抄送中央審查;三、與省委負責同志談話,指示省委立即召開省委會議,討論李鐵夫的問題。初時,河北省委一部分負責同志,仍然認為李鐵夫的意見基本上是正確的,不同意中央代表對李鐵夫的錯誤指責,認為中央代表在許多地方誤解和歪曲了李鐵夫的意見,并批評中央代表禁止發表李鐵夫文章的做法是壓制黨內民主的錯誤行為。省委組織部負責同志在2月23日給中央寫了報告,要求中央允許發表關于反對所謂“鐵夫路線”的正反兩方面的文章。天津市委在討論李鐵夫問題時,也有人要求省委公布李鐵夫的文章。但是這些正確意見,被中央代表斥責為“自由主義”、“調和主義”而遭拒絕。

在王明“左”傾錯誤統治下的黨中央,黨的民主生活遭到嚴重破壞,對黨內一些不同意見、不積極擁護和執行“左”傾方針的同志,進行“殘酷斗爭”、“無情打擊”。中央代表在給河北省委的信中,一方面嚴厲批評了省委個別領導同志在“鐵夫問題”上的“兩面派態度”,嚴重的右傾機會主義傾向,腐朽的“自由主義”等等;同時,系統地批判了李鐵夫文章中的所謂“右傾取消主義觀點”,認為李鐵夫的文章實質上是“有系統的取消主義的政綱”,是目前新形勢下河北黨內各種機會主義動搖的“最主要、最明顯的代表”。信中號召各級黨組織要集中火力反對“新取消主義”的思想與反黨的行動,反對“新取消主義”的擁護者及辯護者,克服對于取消主義的腐朽的自由主義。這封信,同時抄送臨時中央,以取得中央的支持。

中共河北省委在中央代表的錯誤指示下,于1934年3月和5月,先后作出了《關于反對鐵夫同志新的取消主義的決議》和《關于反對右傾取消主義的決議》。《決議》中說,李鐵夫“偷運托陳取消派和羅章龍、張慕陶右傾的私貨”,“運用過去一切反黨派別的武器、反黨的戰術、策略到黨內來”,“繼承著退卻的羅明路線,形成了新形勢下的新取消主義”,“現在已發展公開取消中國革命,取消黨的到時候革命任務”的反黨地步。說李鐵夫的《意見書》是“向黨進行最惡毒攻擊”,它“暴露了鐵夫路線的階級本質”,“黨不能容恕、不能容留這種與黨不能并存的思想和行為”。《決議》號召黨要堅決集中火力打擊取消主義者反黨的一切企圖,開展兩條路線斗爭,從思想上、政治上、工作上徹底去揭發一切機會主義。還說,無情地不調和地開展反“鐵夫路線”斗爭,這是鞏固黨,爭取黨在一切工作戰線上布爾什維克化轉變的非常重要而緊急的戰斗任務。這樣,在中央代表的壓力下,河北省委錯誤地發動了反“鐵夫路線”的斗爭。

在河北省委開展反所謂“鐵夫路線”的斗爭中,1934年3月30日,臨時中央給中央駐北方代表及河北省委又發來了指示信,信中說:“中央以十二萬分的堅決態度,同意中央代表對李鐵夫的批判和對他錯誤嚴重的正確估計。”中央認為:“李鐵夫在挽救黨的危機的旗幟下所提出的政綱便是在目前革命斗爭階段上右傾取消主義的標本,鐵夫同志在中國革命和黨的各個基本問題上已經形成了一貫的右傾取消主義的系統,反國際和反黨的路線。”指示信還提出:“必須給鐵夫同志以最后嚴重警告,停止其一切領導工作。”并株連了一批曾贊同李鐵夫意見的同志和對批判李鐵夫不滿意、不積極的同志,要對他們進行堅決斗爭乃至組織處理,要求在河北全黨內開展積極殘酷的斗爭,必須把這一斗爭在黨團、工會開展起來。中共中央機關報《斗爭》在3月底刊登了《中央致北方代表及河北省委的信》和《中央駐北方代表給河北省委的信》,蘇區中央局機關報《斗爭》在5月至6月份也連載了《中央駐北方代表給河北省委的信》。這樣,就把所謂反“鐵夫路線”的斗爭,從河北地區擴展成為全黨性的“反右傾”斗爭的一個重要組成部分,并使反“鐵夫路線”的錯誤斗爭達到了高潮。

河北省委和天津市委于5月和6月先后被迫作出反對右傾取消主義的《決議》,表示完全同意臨時中央和中央代表的意見,決定給李鐵夫以最嚴厲的警告,停止他的領導工作;并警告他,如果堅持錯誤,將要考慮他的黨籍問題。決議認為“河北省委和天津市委存在嚴重的右傾機會主義”,指責前省委幾個負責同志在“鐵夫問題”上采取了“調和主義”和“兩面派”的態度,決定對“鐵夫路線”忠實的擁護者與執行者,對整個同意與擁護鐵夫意見的同志給予處分。決議要求“立刻將這一斗爭開展到全體黨員中間去,不讓一個黨員站在斗爭的外面”。

由“左”傾臨時中央發動領導的這場反對所謂“鐵夫路線”的錯誤斗爭,長達一年多的時間,使李鐵夫和河北黨內一大批有實際經驗的干部受到嚴重打擊,李鐵夫被割斷了與黨組織的聯系。李鐵夫遭受如此殘酷斗爭、無情打擊之后,精神上蒙受了極大的刺激。他說,一個共產黨員與黨失掉了聯系,是何等痛苦啊!但是鐵骨錚錚、襟懷坦蕩的李鐵夫,并未因此而悲觀失望。他以“仰望光明”作為自己的座右銘,堅信正確一定能夠糾正錯誤,光明面一定能夠戰勝陰暗面,堅信共產主義事業必勝。他在極端困難的條件下,仍然繼續堅持為黨工作。

“鐵夫同志是英雄”

1936年春,劉少奇到了天津,任中共中央駐北方局代表,按照黨的瓦窯堡會議精神,著手糾正“左”傾錯誤,確定了黨的正確路線。上級黨組織已于1935年底恢復了李鐵夫黨的組織關系,1936年春,任命李鐵夫為中共天津市委書記。所謂“鐵夫路線”問題,實際上也初步得到解決,這對于長期受王明錯誤迫害的李鐵夫來說,如同撥開云霧見青天。他情緒異常興奮,壯志更加旺盛地挑起黨賦予的重任。

1937年5月,黨中央在延安召開黨的全國代表會議和白區工作會議,李鐵夫作為白區代表,同彭真等先后到延安參加會議。在會上,李鐵夫作了兩次發言,批判了白區工作中的“左”傾關門主義,并請求中央對他的歷史問題和所謂“鐵夫路線”作出結論。彭真曾為李鐵夫寫了證明材料,證明李鐵夫沒有問題。張聞天代表中央在這次會上宣布:“鐵夫同志是忠于黨的。”

會議期間,李鐵夫受到毛澤東的親切接見。黨中央考慮到他長期在白區工作,積勞成疾,身體不佳,會議結束后,決定留他在延安工作。但不久,李鐵夫患了傷寒病。養病期間,他還勉勵戴元毅說:“我們在白區學習條件很困難,現在來到延安,等于回到了家,要好好學習,把頭腦武裝起來,好給勞動人民做點事情。”

1939年7月10日,為中國革命事業奮斗了十個春秋的無產階級國際主義戰士李鐵夫,不幸去世。

在李鐵夫的追悼會上,執行“左”傾路線的前河北省委負責人仍說:“鐵夫同志在路線上犯過錯誤,但是他的組織觀念是很好的。那時尚未進行延安整風,許多人缺乏分辨是非的能力,故仍認為李鐵夫犯過路線錯誤。經過延安整風運動,大家提高了認識,李鐵夫的問題得到了徹底解決。”李富春在延安對李鐵夫的愛人張秀巖說:“中央明確作了結論,鐵夫同志的問題,只是個意見書,不是反黨路線,意見書的主張基本上是正確的。”毛澤東對李鐵夫反對王明“左”傾錯誤曾給予高度評價。他說:“華北黨對于臨時中央的冒險路線曾有尖銳的反對意見,其領袖是李鐵夫同志。”毛澤東還說,有兩種人,“一種是夸夸其談,隨心所欲,無的放矢,不顧實際,這是主觀主義的胡說”;另一種人是“實事求是,不尚空談,顧及時間、地點與條件,這是唯物的辯證的革命觀”,“鐵夫同志是英雄、有豪氣!”劉少奇對張秀巖說:“鐵夫是個好同志。”

1945年6月,中共中央為李鐵夫同志立了墓碑。歷史證明,李鐵夫的一生,是為革命事業戰斗的一生,是無產階級革命家的一生。