某水電站庫區傾倒變形體穩定性研究

馬德林,楊紹平,許榮剛

(1中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,成都 610072;2 四川水利職業技術學院,四川 都江堰 611830;3 四川省涼山州國土資源局,四川 西昌 615000)

某水電站庫區傾倒變形體穩定性研究

馬德林1,楊紹平2,許榮剛3

(1中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,成都 610072;2 四川水利職業技術學院,四川 都江堰 611830;3 四川省涼山州國土資源局,四川 西昌 615000)

受早期地殼抬升及巖體卸荷作用,雅礱江某水電站庫區右岸近壩庫段存在大規模的傾倒變形體。在電站施工和水庫蓄水過程中,變形體可能受擾失穩,對大壩等水工建筑物安全構成威脅。通過研究變形體工程地質特征及形成機制,結合對變形體的影響因素,分析了變形體可能的失穩模式,并分別采用極限平衡法和離散元法進行計算分析,對變形體在蓄水前后的天然、暴雨、地震及水位驟降等不同工況下的穩定狀況進行了深入的研究和可靠的評價。

水電站庫區;傾倒變形體;穩定性;雅礱江

傾倒變形是層狀巖質斜坡常見的變形破壞形式。受早期地殼抬升及巖體卸荷作用,雅礱江某擬建水電站近壩庫段右岸傾倒變形體規模巨大。電站建成蓄水后,受地下水位升高及庫水浸泡影響,傾倒變形體的抗剪強度指標降低,易導致邊坡失穩,對大壩及近壩水工建筑物安全構成威脅。因此,調查研究傾倒變形體工程地質特征和形成機制,分析其在電站建成前后的穩定性十分必要。

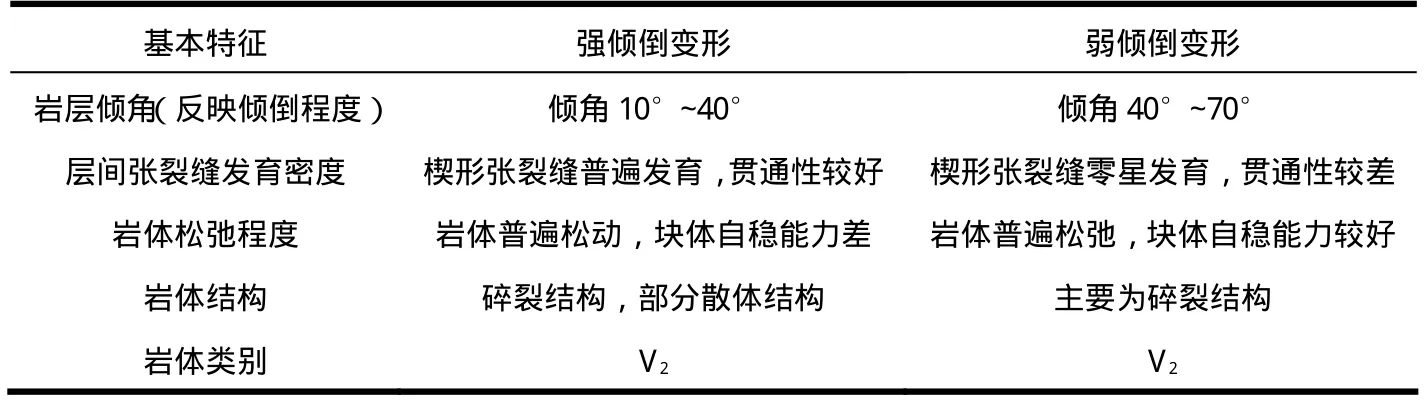

表1 某水電站變形體強、弱傾倒變形劃分標準簡表

1 變形體工程地質概況

1.1 基本地質條件

該傾倒變形體位于雅礱江右岸。河谷為順向谷,坡面走向近南北,與巖層面走向近平行。變形體順河長約1 400m,橫河寬約410m,前后緣高差約300~310m,水平分布深度20~80m,一般40~60m,方量約1 700 ×104m3。地形上緩下陡,后緣坡度10°~20°,中前部坡度40°~60°。出露地層巖性為兩河口組下段(T3lh1)板巖夾砂巖。第四系覆蓋層主要為河流沖積物及崩坡積物,分布于前后緣及坡腳。正常巖體產狀N10°W~N20°E/NW(SE)∠70°~90°,未見大規模褶皺、斷層。研究區強風化及強卸荷巖體水平深度一般40~80m,弱風化上段及弱卸荷巖體水平深度70~100m,弱風化下段巖體水平深度100~120m。地下水類型為松散堆積層孔隙水和基巖裂隙水,松散堆積層孔隙水主要分布在階地和坡積物內,受季節變化較大;基巖裂隙水主要受大氣降水補給,排泄于雅礱江。變形體內未見泉水出露,所有平硐均干燥,地下水位較低。研究區屬于區域構造穩定性較差的地區,其50年超越概率10%基巖水平峰值加速度為148gal,對應的地震基本烈度為Ⅶ度。

1.2 工程地質特征及變形破壞機制

變形巖體巖層傾角變緩直至近水平,巖層可見明顯彎曲、折斷現象,楔形縫發育,局部貫通性較好,巖體普遍松弛~松動,塊體自穩能力較差,巖體結構主要為碎裂結構,部分散體結構[2]。巖體呈弱上風化~強風化,強卸荷,各方向裂隙普遍銹染及張開,局部充填巖塊巖屑及次生泥。根據傾倒體強、弱變形劃分標準(表1),強變形體體積為626×104m3,弱變形體體積1 055×104m3。傾倒變形體節理裂隙發育,優勢裂隙有4組:①N10°W~N20°E/NW(SE)∠70°~90°(層面);②N35°~55°W/NE∠35°~55°(楔形縫);③近EW/S(N)∠65°~90°;④近EW/S(N)∠10°~30°。裂隙②(楔形縫)較發育,普遍張開1~3cm,個別張開10~15cm,局部貫通性較好。①(層面)、②(楔形縫)、③組中~陡傾裂隙與④中~緩傾裂隙易形成不穩定塊體,對邊坡的穩定不利,局部已出現小規模邊坡失穩。

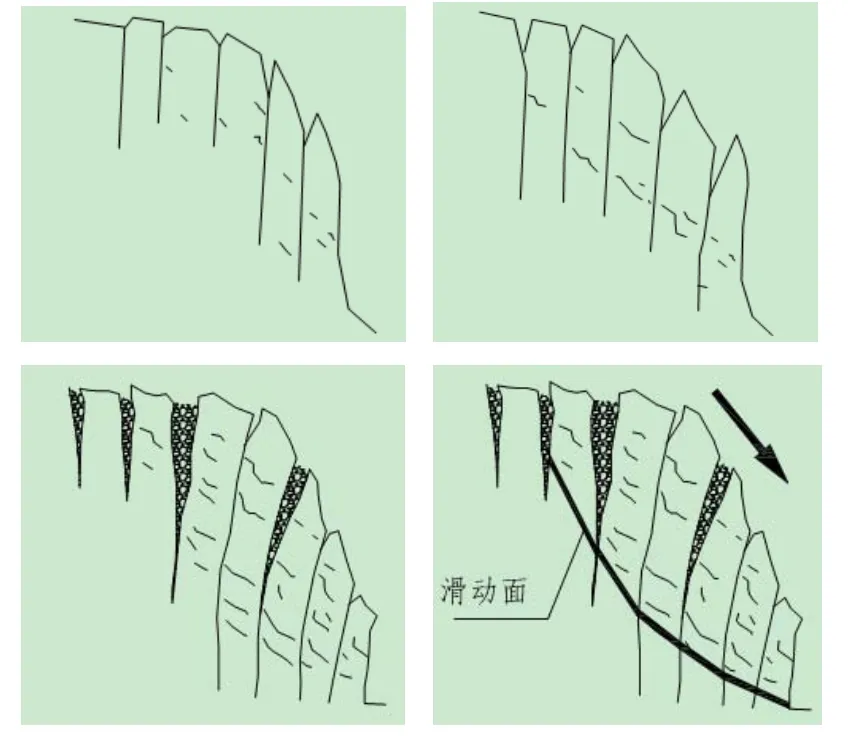

變形體所在部位以砂、板巖為主,板巖板理極為發育,巖性較為軟弱,岸坡巖體陡立,且河谷走向多與巖層走向小角度相交,為順向谷。隨著雅礱江下切、地殼相應抬升,使得岸坡巖體向臨空面方向發生傾倒—彎曲—拉裂—折斷[3],折斷面逐漸貫通形成潛在的底滑面(圖1)。

圖1 變形體演變模式示意圖

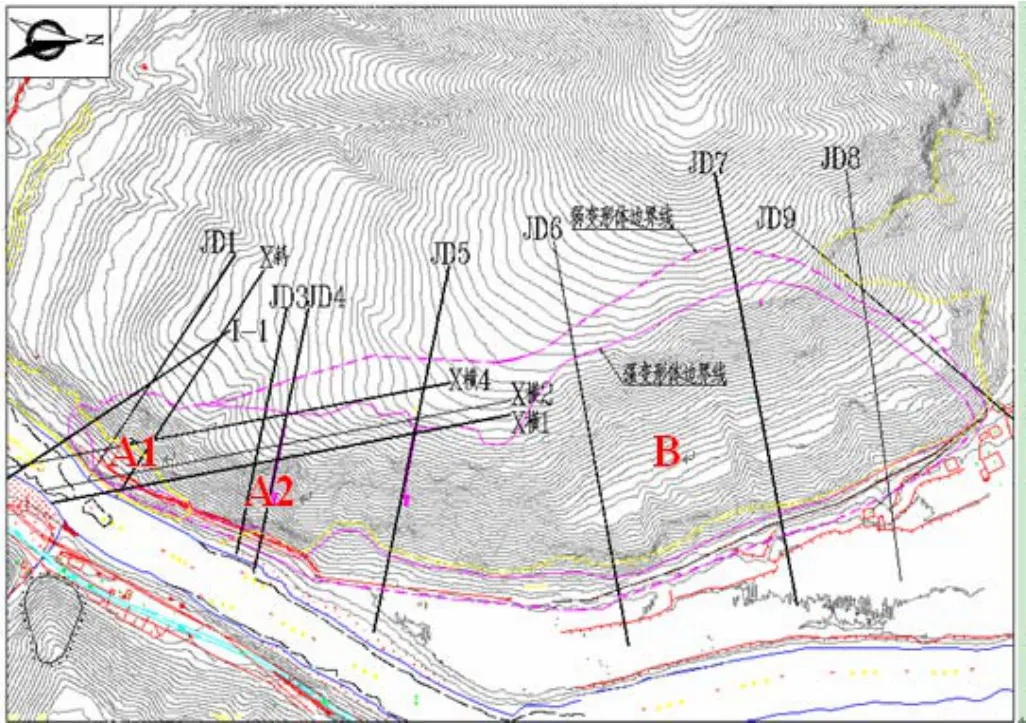

圖2 傾倒變形體分區平面圖

1.3 工程分區及物理力學參數

根據傾倒變形體發育特點、對樞紐建筑物影響程度及岸坡現狀穩定性,可分為A1、A2及B三個區(圖2),本文主要對A1、A2區的穩定性進行研究。根據壩址區巖體質量分級及其配套參數,采用極限平衡法對各區的變形體底滑面內聚力、內摩擦角取值進行反復試算反演,再進行因素敏感性分析,最終確定各分區合理的計算參數(表2)。

1)A1區基本特征。A1區分布于變形體下游段,順河長度約330m,上游以一沖溝為界,下游為樞紐建筑物。其主要特點是:強變形分布于整個坡體表面,巖體以散體結構為主,局部為碎裂結構。弱變形分布較少,僅發育于低高程。地形相對稍緩(坡度在35~40°),坡腳分布崩坡積塊碎石土。該區為早期強變形體表層剝落后的殘留體,整體穩定性一般~較差,局部穩定性差。

2)A2區基本特征。A2區分布于變形體中段,順河長度約470m,其主要特點是:強變形分布于公路以上一定高度,以下至河邊發育弱變形,巖體以碎裂結構為主,局部為散體狀。地形相對較陡(坡度在45°~55°),大部基巖裸露。該區在早期曾經發生過較大范圍的滑塌,因此表現出強變形在中下部無出露。A2區表部強變形體整體穩定性一般,局部穩定性較差。

3)B區基本特征。B區分布于變形體上游段,順河長度約620m,在該區中高程保留早期階地堆積。經調查此區曾經發生過較大范圍的滑塌后,受雅礱江河道凸岸影響,堆積了早期(Ⅳ級階地)沖洪積堆積(明顯可見磨圓度良好的卵礫石層),變形體整體穩定性較好。

表2 傾倒變形體A1、A2區穩定性計算巖土體參數取值

2 變形體穩定性研究

2.1 極限平衡法穩定性分析

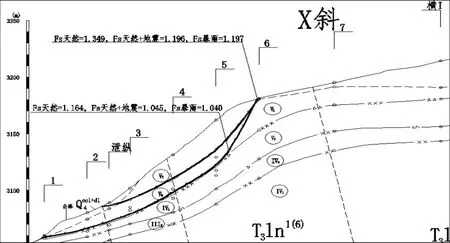

在穩定性計算時,潛在滑面根據變形體強、弱底界線考慮,宏觀上呈折線~弧形形態,分別選取A1區(圖3)和A2區(圖4)的代表型剖面進行極限平衡穩定性計算(表3)。

蓄水前,A1區X斜剖面強變形體在暴雨工況和地震工況下處在欠穩定狀態;A2區JD3剖面所在的強變形體在天然狀態下處于穩定狀態,而在地震及持續暴雨作用下都處于欠穩定狀態。兩區剖面的弱變形體在天然、地震及暴雨作用下都處于穩定狀態。

表3 極限平衡法穩定性計算結果

圖3 A1區變形體穩定性系數計算X斜剖面

圖4 A2區變形體穩定性系數計算JD3剖面

蓄水后,A1區X斜剖面所在強變形體在持續長時間降雨及地震狀態下處在欠穩定狀態且穩定性系數較蓄水前均有降低,但其弱變形體在各種工況下仍處在穩定狀態;表明蓄水對該區變形體穩定有影響,但不突出。與蓄水前相比,蓄水后A2區JD3剖面在各種工況下穩定性系數均有所降低,所在的強變形體在疊加持續暴雨及地震情況下處于整體極限平衡狀態~不穩定,發生整體下滑的可能性較大;對弱變形體而言在疊加暴雨工況下整體處于基本穩定狀態,但在疊加地震后整體基本處于極限平衡~不穩定狀態。表明A2區不論是強、弱變形體在正常蓄水后的暴雨等疊加作用下,穩定性變差,整體失穩可能性大。2.2 二維離散元穩定性分析

本文采用二維離散元數值模擬(UDEC)計算方法,選取了2個代表性剖面(A1區的X斜剖面和A2區的JD3剖面),在概化邊坡地質模型的基礎上,給定邊界條件及布置監測點(圖5、6),模擬了兩個剖面分別在蓄水前和蓄水后的天然、暴雨、地震及水位驟降(5m)共計7種工況下邊坡的變形及穩定性情況。

圖5 A1區X斜剖面地質材料模型

圖6 A2區JD3剖面地質材料模型

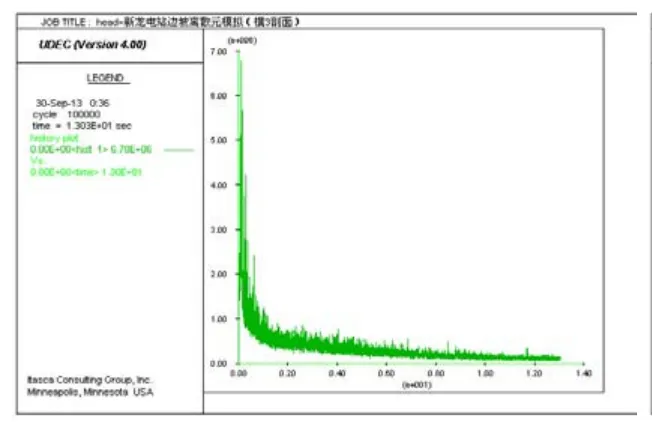

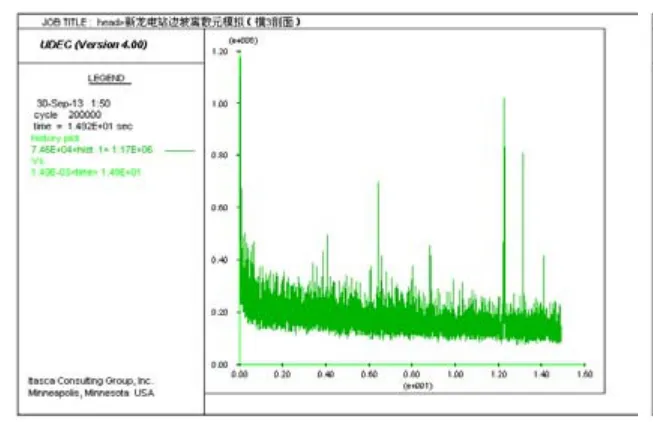

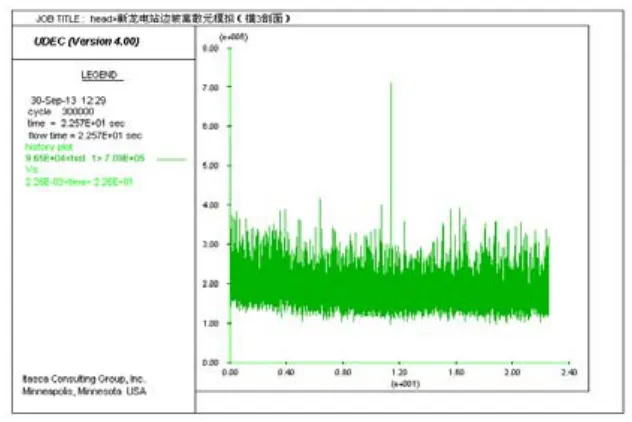

蓄水前天然工況下系統最大不平衡力均趨于0(圖7),變形體位移小(圖8),強變形體的頂部發生崩塌落石形式的淺表層破壞,但整體處于基本穩定狀態;在蓄水前暴雨工況下,系統最大不平衡力不再趨于0(圖9),邊坡最大變形量為6.6~10.2cm(圖10),系統處于欠穩定狀態。

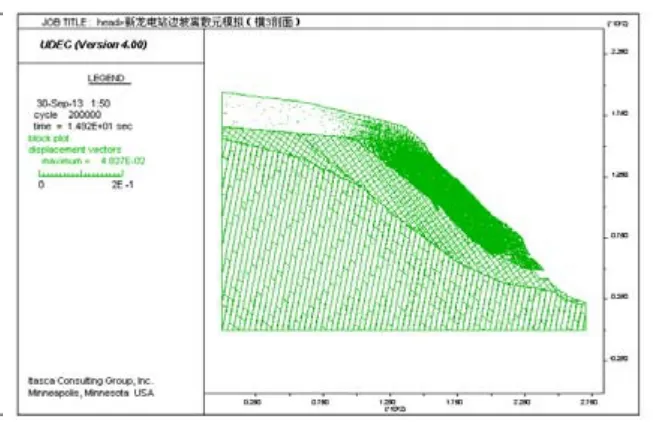

蓄水后天然工況下系統最大不平衡力不再為0,單相對系統內部力較小且位移量小,僅為幾厘米,變形體處于基本穩定狀態;在蓄水后暴雨工況下,系統最大不平衡力較大(圖11),邊坡最大變形量為8.9~16.6cm(圖12),處于欠穩定狀態;在水位驟降5m工況下,系統最大不平衡力未趨近于0,最大位移量為3.2~7.8cm,強變形體破壞形式為沿著強、弱傾倒體分界線蠕動,表現出滑坡性質,邊坡處于基本穩定~欠穩定狀態。

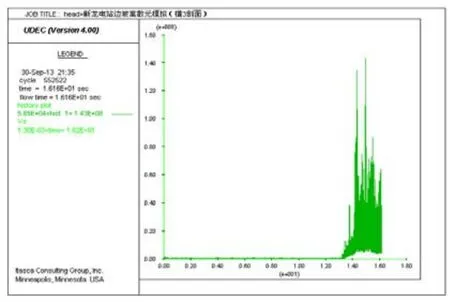

蓄水前后地震工況下,受地震力的作用后系統最大不平衡力均出現突然增大且不收斂(圖13、14),邊坡位移較大,處于不穩定狀態。從模擬結果看(圖15、16),主要為強變形體失穩,處于潰屈狀態;而弱變形區只發生蠕動,變形量較小。地震不同時刻(0.5s1.0s2.0s3.0s)邊坡破壞過程模擬顯示,強傾倒變形體先是坡腳及頂部發生剪切破壞,中間形成鎖固段,后剪切貫通整體下滑。其破壞模式可歸納為“地震作用引發坡腳崩落、中部段鎖固→邊坡表層剝落及滑面逐漸貫通→變形體加速變形→邊坡變形體發生潰屈及整體滑移破壞”。

由于地形原因,A2區的變形較A1區大,穩定性A2區較A1區略差一些。從變形部位看,不管是A1區、還是A2區,變形均主要發生在強傾倒變形體內。

2.3 穩定性分析結論

通過極限平衡法和離散元數值計算分析,變形體在各工況下蓄水后的穩定性較蓄水前都有一定程度下降。在蓄水前后的天然工況下整體都處于基本穩定狀態;在暴雨及水位驟降工況下,變形體邊坡處于基本穩定~欠穩定狀態;在地震工況下變形體穩定性明顯變差,處于失穩狀態。數值模擬結果揭示變形體主要沿強變形區失穩破壞,地震作用下破壞模式為“地震作用引發坡腳崩落、中部段鎖固→邊坡表層剝落及滑面逐漸貫通→變形體加速變形→邊坡變形體發生潰屈及整體滑移破壞”。

圖7 蓄水前天然工況JD3剖面最大不平衡力

圖9 蓄水前暴雨工況JD3剖面最大不平衡力

圖10 蓄水前暴雨工況JD3剖面整體位移

圖11 蓄水后暴雨工況JD3剖面最大不平衡力

圖12 蓄水后暴雨工況JD3剖面整體位移

圖13 地震1S工況JD3剖面最大不平衡力

圖14 地震3S工況JD3剖面最大不平衡力

圖15 地震1S工況JD3剖面整體位移

圖16 地震3S工況JD3剖面整體位移

3 結語

層狀巖體總體巖性較軟弱,當巖層陡立,走向與河谷小角度相交形成順向谷時,隨著河谷下切、地殼相應抬升,易發生傾倒變形。變形機制為傾倒—彎曲—拉裂—折斷,折斷面逐漸貫通形成潛在底滑面,對邊坡形成破壞。首先應通過地質測繪及勘探,查清傾倒變形體強、弱變形的空間分布范圍,發育特征,再根據其對工程的影響程度分區進行穩定性分析、評價。根據實驗成果、計算反演、工程類比及工況,確定計算參數。通過極限平衡法計算,并結合有限元和離散元數值計算分析,對各工況(天然、蓄水、暴雨及地震)下傾倒變形體進行穩定性分析計算,為邊坡的開挖及支護設計提供相關依據。

[1] 張倬元,王士天,王蘭生. 工程地質分析原理(2版)[M].北京:地質出版社,1994:315~338

[2] 楊根蘭, 等. 小灣水電站飲水溝大規模傾倒破壞現象的工程地質研究[J]. 工程地質學報, 2006,14(2): 165~171.

[3] 韓貝傳, 王思敬. 邊坡傾倒變形的形成機制與影響因素分析[J]. 工程地質學報 1999.9, 7(3): 213~217

[4] 黃潤秋. 中國西南巖石高邊坡的主要特征及其演化[J]. 地球科學進展,2005,20(3):292~297.

[5] 程東幸,劉大安,等.反傾巖質邊坡變形特征的三維數值模擬研究—以龍灘水電站工程邊坡為例進行三維變形特征分析[J]. 工程地質學報,2005,13(2):222~226.

[6] 王泳嘉, 邢紀波. 離散元法極其與邊界元的耦合[A]. 邊界元法在巖石力學和工程中應用會議論文集[C], 1987.

Study of Stability of Toppling Rock Mass of a Hydropower Station

MA De-lin YANG shao-ping XU Rong-gang

(1-Chengdu Hydroelectric Investigation & Design Institute Co., Ltd., CHECC, Chengdu 610072; 2- Sichuan Conservancy Technical Institute, Chengdu 611830; 3-Lianshan Bureau of Land and Resources, Xichang, Sichuan 615000)

Large-scale toppling rock mass comes into existence at a hydropower station on the Yalong River bank. This paper deals with engineering geological features, deformation mechanism and instability model for the toppling rock mass and assesses its stability under various conditions by means of calculation using limit equilibrium method and discrete element method.

hydropower station; toppling rock mass; stability; Yalong River

P642

A

1006-0995(2014)04-0599-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2014.04.029

2014-07-04

馬德林(1963-)男,四川成都人,高級工程師,主要從事水利水電工程地質勘察工作