基于績效預算的環保資金最優化配置研究

趙英慧

摘要:環境保護專項資金作為財政專項資金,其配置、運行等各個環節都影響其產出績效。本文運用系統論的相關知識梳理了環保資金績效的實現過程,從資源配置的視角出發,借鑒績效預算的思想及最優化理論,構建了環保資金最優化配置的思路,即在績效預算的戰略資源分配和項目執行結果的評價中,運用管理科學中的決策理論和評價理論進行定量分析,以確保環保資金的源頭績效。

關鍵詞:環保資金 配置 最優化 績效預算

一、引言

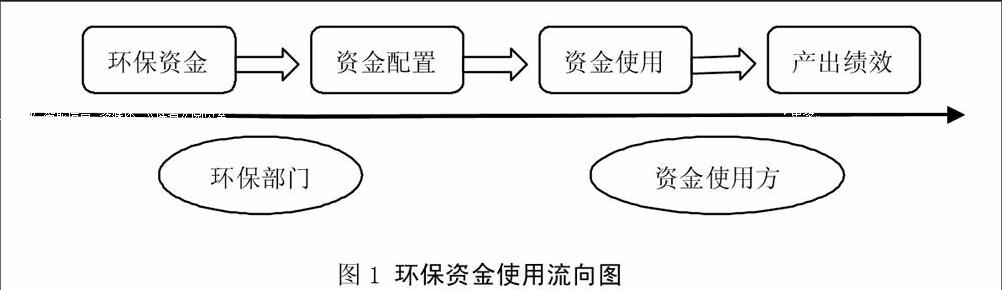

環保資金績效評價作為衡量環境政策實施的有效方式,隨著環境問題的凸顯變得愈發重要。環保專項資金績效的發揮是一個系統工程,涉及到事前分配、事中使用及事后評價。事前分配即環保部門根據項目申請主體的立項進行評估、審批的過程;事中使用即資金申請主體在項目資金到位后,對資金的運用情況;事后評價即對資金整體績效的審計(評價)。

從審計的角度來講,目前,審計機關對于環境保護專項資金的配置績效缺乏可行的審計評價基準;從資源配置的角度來講,環境保護相關部門缺乏科學可行的環境保護專項資金的配置基準。作為一種公共資源,環保資金最優化配置目標是促使資金按照政府目標和公共需求正確配置,實現預算資金綜合績效的最優化。對環保專項資金進行最優化配置,是理論與現實亟需解決的問題。本文借鑒最優化理論,利用“績效預算”思想,構建了環保資金最優化配置的思路。

二、文獻綜述

環保資金與其他科技、農業資金一樣,其配置屬于預算資金分配的范疇。在這個領域中,存在著經典的“科依問題”:“應該在什么基礎上決定將資金X分配給活動A而不是活動B”。圍繞這一問題,預算資金分配領域中形成了以政治為基礎來分配資金的政治預算理論和以經濟為基礎來分配資金的理性預算理論。武玉坤(2010)認為政治和經濟協同補充,提出將活動劃為同質性活動和異質性活動,然后在各自范圍內分別以經濟基礎優先和政治基礎優先。

目前環保分配方法主要有項目申報法、因素法和中央統籌法等三種資金分配方式(孫寧、吳舜澤等;2011)。“十一五”規劃到“十二五”規劃期間,環保資金的分配過程經歷了以審批為中心的分配方式到以績效目標為中心的分配方式的轉變。但是關于環保資金配置的文獻主要有兩大部分,第一部分是從環保資金的配置流程進行研究,提出績效預算的思想來規范整個環保資金的申報、審批、撥付、監督、評價環節(李盡法,2009;孫寧,2011);第二部分是對環保資金的配置效率進行評價,通過設置投入產出指標,采用數據包絡分析法對配置效率進行評價(黃金枝,2011;何平林,2012)。但是對于產出指標的設定不夠全面。

由此可見,在環保資金分配的理論研究和實務操作中,雖然已經將績效預算的思想納入了分配環節,但是仍有一系列問題尚未解決,其中就包括資金配置的主觀性太強,缺乏科學、量化的基準。

三、最優化理論、績效預算理論及環保資金最優化配置

(一)最優化理論

最優化理論最早是工業生產領域提出的。它是通過一系列復雜的過程分析,建立數學模型,設定相關約束條件,運用系統理論的原理和數學方法,尋求生產或管理目標的最優化;其目的是被優化的對象達到資源消耗相對最低而目標和效果最優。

(二)績效預算理論

美國預算管理辦公室對績效預算的定義為:它闡述請示撥款是為了達到什么樣的目標,為實現這些目標而擬定的計劃需要花多少錢,以及用哪些量化的數據衡量在實施每項計劃的過程中取得的成績和完成工作的情況。

我國財政部預算司(2007)對績效預算定義為:以目標為導向的預算,是以政府公共部門目標實現程度為依據,進行預算編制、控制以及評價的預算管理模式。

總結國內外對于績效預算的研究,可以發現,績效預算主要有以下三個特征:第一,目標和總額上的集中控制。第二,手段分權。即政策制定者決定了大致的支出方向和支出總額后,管理者可以靈活地、創造性地根據環境的變化使用資金。第三,結果導向。在環保資金的配置環節引入績效預算的思想,即建立以結果為導向的目標預算,也就是按照預算目標來安排預算。規范的財政分配新機制,能夠解決資金分配和使用過程中的問題。

(三)環保資金最優化配置

環保資金支出的基本目標是通過履行環保部門的公共職責以及合理配置公共資源,最大限度地實現國家總體環保目標的實現。環保資金在不同的目標和約束條件下,會有多種配置方法,最優化配置即實現環保資金支出綜合績效最優時的配置。

本文基于資源配置的視角,即宏觀管理的層面,借鑒績效預算的理論,根據項目預期產出績效決定分配結構。因此,本文需要解決的問題主要有兩個:第一,結果(產出績效)是什么,如何衡量。第二,借鑒何種方法來實現這種量化的有限資源的分配。

四、環保資金最優化配置思路——一個框架的構建

(一)環保資金最優化配置思路

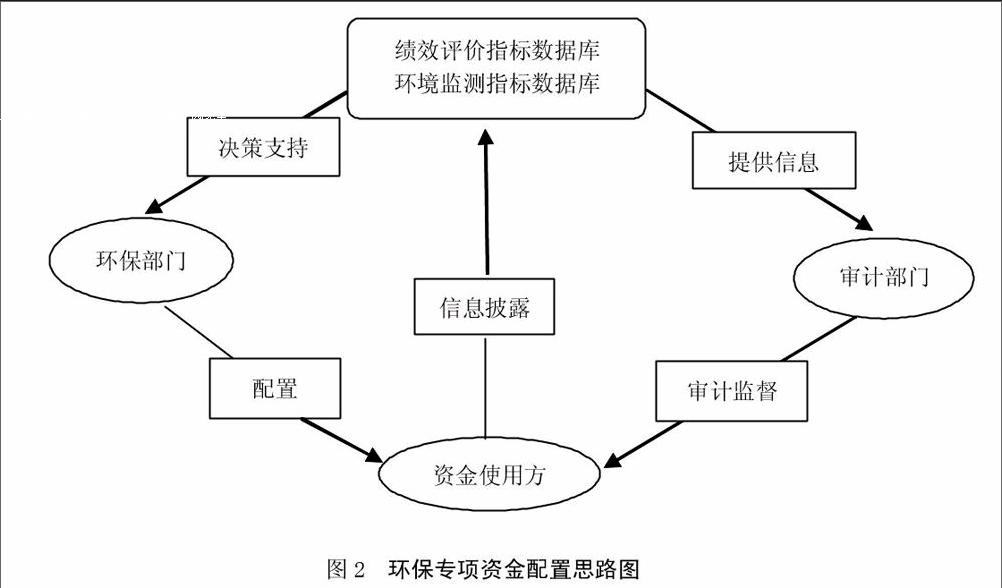

在環保資金的使用過程中,會涉及到很多主體,包括環保部門、資金使用方、各級監管部門、審計部門等。圖2主要列示了利用績效預算的思想構建環保資金配置基準的思路,主要包括:

1.三方關系。環保部門通過配置基準將資金配置給資金使用方,審計部門對資金使用方行使監督職能,同時關注環保部門的配置績效與資金使用方的資金使用績效。因此,審計部門對配置環節的審計標準,對環保部門來說是其配置標準。

2.核心是績效預算思想。在實際環保資金申報中,資金使用方通過編制申請書和可行性報告申請環保資金,環保部門通過選擇進行立項審批。本文構建的環保資金配置的主要思想是將產出績效作為分配資金的依據,并且考慮當地的政策規劃和具體環境情況。

3.關于數據庫。績效評價指標數據庫的建立是實現最優化配置基準的必備條件,環境監測指標數據庫是提供基礎數據的數據庫。

(二)環保資金的產出績效

環保資金配置是一個綜合決策問題,需要將當地特定的環境、資源、人口和其他社會條件因素與經濟發展政策的選擇結合起來,實現區域范圍內的協調發展。因此,需要加強管理學與經濟學和政策學的聯系,并進一步與政治學掛鉤,在各個政策領域之間需要按照優先性進行排序。績效預算思想下的環保資金最優化配置問題,即結果導向下的資金分配,重點是解決環保資金產出績效的界定和衡量。環保資金的產出績效是一個“綜合績效”,它主要包括:

1.經濟效益。環保資金投入產生的經濟效益,指的是為實現特定環境目標所付出的資金所產生的價值,主要包括投資項目帶來的經濟效益和減少的污染損失和治理費用。

2.環境效益。環保資金投入帶來的環境效益,指的是投資所帶來的環境變化,這些變化可能是正面的影響,也可能是負面的影響。例如對水、空氣、土壤的污染增加或減少;各種廢棄物排放量的變化;主要環境質量指標的變化。

3.社會效益。環保資金投入帶來的社會效益,是從社會角度評價其直接產生的效果。主要體現在人文景觀的維護、居民發病率的減低等。

(三)最優化方法的選擇

在績效預算思路下,如果對預算綜合績效有了界定和定量描述,就可以根據綜合績效來確定有限資金的配置次序,這是本文提出的環保資金最優化配置的核心。對于實現方法的選擇,其實轉化成了在有限的資源約束條件下的效益最大化的方法選擇的問題,是需要考慮理論和技術可行性的現實問題。方法的選擇也取決于對綜合績效的可量化程度,可量化程度越好,越可以借鑒數學、經濟型的決策模型來實現。

在實際的環保資金配置中,結果導向型是分配資金的指導思路,可是環保部門仍要考慮地方經濟發展水平、戰略部署、環保政策傾向;此外,環保部門決策的科學性也受制于技術資料的先進性和可獲得性等,因此如何在構建以及應用環保資金績效審計基準、選擇最優化方法的過程中考慮這些方面的影響也是值得探討的問題。

(四)實現環保資金最優化配置的建議

要實現績效預算下的環保資金最優化配置,需要從以下方面改進:

1. 環保資金宏觀管理系統的不斷完善。環保資金從來源、分配到使用是一個系統化的流程,僅在配置環節就涉及申報、審批、分配等多個環節,并且在運行過程中需要環保部門、財政部門、審計部門、申請主體的參與。在績效預算的思路下,更應加強對環保資金運行整個流程的預算管理,確立宏觀預算決策體系,使得環保部門在流程上為科學、量化決策提供一個好的運行環境。

2.綜合績效評價標準的量化。環保資金的產出績效是包含經濟、社會、環境績效的綜合績效。對于環保支出項目綜合績效的評價指標要全面,并且可量化。而社會、環境類評價指標因為涉及面比較廣,量化是一個需要解決的關鍵問題。

3.信息化平臺的建設和環境監測技術手段的不斷提高。科學量化的分配和評價都離不開信息化的數據庫建設。因此應當加強對績效評價指標數據庫和環境監測指標數據庫等相關數據庫的建設。宏觀政策和微觀管理之間缺乏技術工具作為連接橋梁,也會導致定量的決策分析和效率評價缺乏。績效評價結果需要涉及經濟、環境、社會的各項指標,因此在收集數據時,某些數據比如環境監測類的數據庫,需要環境監測技術水平的不斷提高。X

參考文獻:

1.李盡法.項目績效預算決策分析與效率評價研究[D].天津大學博士學位論文,2009.

2.陳平澤.政府預算資金優先配置績效審計探討[J].南京審計學院學報,2011,(04):70-74.

3.房巧玲,王宜成.環境保護專項資金績效審計基準模型及其應用研究——基于資源配置的視角[J].中國海洋大學學報,2013,(4):52-57.

4.周成剛.論環境保護的財政約束與現實選擇[J].財稅縱橫,2010,(4):64-66.

5.李永友.中國地方財政資金配置效率核算與分析[J].經濟學家,2010,(06):95-102.

6.武玉坤.預算資金分配的內在邏輯[J].中山大學學報,2010,(2):182-188.

7.呂丹.環境資源配置優化中的公共政策創新研究[J].財經問題研究,2009,(05):18-23.