社區關系重建和生活意義重塑

——行動研究在村改居社區工作的運用

楊 靜

(中華女子學院 性別與發展學院,北京 100101)

一、村改居① 使用村改居,而非農轉居,是因為其性質屬于“農轉非”,即從農民轉成城市居住的方式,但身份依舊是農民。社區工作的背景

黨的十六大制定了到2020年國內生產總值再翻兩番(以2000年為基準)的中長期社會經濟發展目標,城市化水平要達到55%。2013年李克強總理在人大的政府工作報告中指出,未來幾十年最大的發展潛力在城鎮化。②2013年,李克強總理在第十二屆全國人大第一次會議上所作的政府工作報告。據初步測算,北京市未來將在中心城、中心城外圍以及11個遠郊新城規劃范圍內列入900多個行政村,約85萬農民將轉成市民。③人民網,強國論壇,http://bbs1.people.com.cn/postDetail.do?id=107548561.

就北京市朝陽區來說,截止2012年底,朝陽區農村城市化綜合實現程度達到96.7%,居全市各郊區縣之首。④商務部公共信息服務部新農村網:http://nc.mofom.gov.cn/articlexw/xw/dsxw/201203/18244875_1.htm l.自2003年以來,朝陽區孫河鄉,由于城市綠化占地、機場南線修建、別墅區開發,尤其是自2008年以來的政府大規模土地儲備等,使孫河鄉15個行政村的9個村陸續拆遷,農民上樓,逐漸形成2萬人居住的農改居新社區——康營社區。2009年,康營社區正式組建第一個社區居委會,在康營社區實行城市居委會的管理模式。

由于村改居,居委會的成員絕大多數由原來拆遷村的村干部組建而成。他們缺乏城市居委會工作的經驗。因此,在朝陽區農委的引薦下,北京朝陽區近鄰社會服務中心①2007年建立,2010年正式注冊為民非。由楊靜老師創辦,最早在北京市朝陽區崔各莊鄉善各莊村開展農民工社區的服務,2010年在城市化進程中各村被拆遷,該組織因為其服務得到了朝陽區農委的支持和信任,因此引薦到康營社區。進駐該社區,協助剛成立的第一個康營社區居委會開展工作。

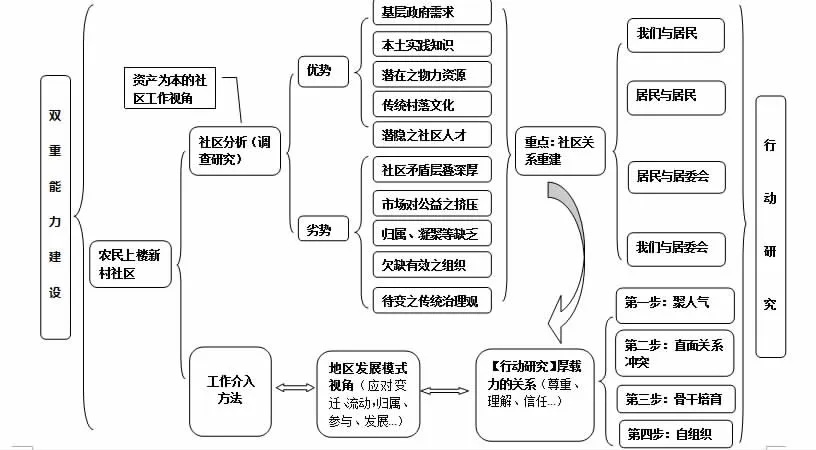

二、行動研究指導下的社區分析

進行社區分析是開展社區工作的前提,也是必要的程序和步驟。②李易駿:《當代社區工作》,雙葉書廊有限公司2012年版,第103頁。比較流行的社區調查一般都會采用借助居委會的關系進入社區進行問卷調查或者入戶調查。但我們摒棄了這一做法,進而采用了行動研究的方法。行動研究主要是為了改善實務工作者在實踐中的問題,是一種為自己的專業實踐而服務的研究,行動研究特別強調在實踐中找到研究問題、研究者的位置與研究對象的合作信任關系、分析資料要持續地反觀照鏡而常見行動研究螺旋之特征。③陶藩瀛:《行動研究:一種增強權能的助人工作方法》,五南圖書出版公司2004年版,第33頁。它的理念和方法更適合我們對該社區的了解和認識。

(一)行動研究的核心主張——了解與改變的辯證關系

行動研究的目的是為了促進改變,自二十世紀四十年代產生至今,發展為三個主要的派別,即科學技術的行動研究、實踐取向的行動研究以及批判解放的行動研究。④蔡清田:《教育行動研究》,五南圖書出版公司2000年版;林素卿:《教師行動研究導論》,高雄復文圖書出版社2002年版;潘世尊:《教育行動研究——理論、實踐與反省》,臺灣心理出版社2005年版,三位都將行動研究進行了歸類。本文的意圖不在于介紹行動研究,而是使用臺灣夏林清教授推動的行動研究。實踐取向行動研究的創始人唐納德.舍恩(Donald Sch?n)在其《反映的實踐者——專業工作者如何在行動中思考》⑤Donald A.schon,夏林清譯:《反映的實踐者——專業工作者如何在行動中思考》,教育科學出版社2007年版。辨識和指認了“了解與改變”這一辯證相生的邏輯是實踐者在實踐過程中的行動邏輯。⑥夏林清:《一盞夠用的燈:辨識發現的路徑》,《應用心理研究》,五南圖書出版公司2004年版,第152頁。舍恩認為如果我們想深入了解一事,必須投入到改變該事之中。但改變的前提是必須了解它。“了解與改變”的辯證關系道出了行動研究的核心思想。

“從改變中了解,在了解中改變”是我們在該社區中所遵循的工作策略,對社區的了解和分析也是在這個過程中發生的。具體方法是:邊服務邊調查,通過服務進入社區居民的生活世界,并與他們的生活世界建立聯系。在調查的過程中,我們遵循資產為本的社區工作理念,即不能只看到社區中存在什么問題,更要看到社區中已經有的優勢和資源(人的擅長、性格、可以利用和開發的資源、歷史、傳統和文化等)。⑦Dennis Saleebey:《優勢視角——社會工作實踐的新模式》,李亞文、杜立捷等譯,華東理工大學出版社2004年版。如我們抓住了群眾生活中最關心的獨生子女教育問題,以此為切入點,通過舉辦夏令營(小學生)、親子班課程(每周五天,讓1—3歲之間的孩子和家長一起上課)以及為家長開設家庭經驗工作坊(育兒知識、家庭如何塑造人、夫妻關系和親子關系等等)課程,通過服務得到了家長們的信任,自然地進入其家庭深入了解個人、家庭以及社區的狀況;通過集體的文娛活動(恢復了社區秧歌舞、廣場舞),帶動社區中最廣泛的人群參與活動,進而與這些居民更為熟絡。通過建立社區學苑,開辦合唱班、京劇班、書法繪畫攝影等課程,與社區群眾建立了較深厚的人脈關系。隨著社區關系的深入,我們循著解決群眾的實際問題而走進家庭,開了無數個工作課程團隊的討論會,從中了解居民的想法和需求。我們在服務于群眾需求的過程中,不斷收集群眾的反饋。如此循環往復,逐漸地,形成了一幅社區的基本圖像⑧楊靜:《針對農民上樓新建社區的調查以及未來的工作計劃》,《行在路上——變遷與發展中的社區工作探索》,中國社會出版社2012年版,第299-320頁。社區分析的資料基本上來源于該調查報告。,定位了社區工作方向。國外的社區工作經驗也顯示,入戶調查和問卷也并不是一個好的方法,他們也提倡調查從參與社區活動和服務社區人群開始。①Twelvetrees,Alan(2002).Community Work(3th.),New York:Palgrave.

(二)社區的優劣勢分析

1.社區人口分析②如果讀者詳細了解該社區的情況,請參看楊靜:《針對農民上樓新建社區的調查以及未來工作計劃》,《行在路上——變遷和發展中的社區工作探索》,中國社會出版社2012年版,第299-320頁。本章涉及其中的一部分社區調查情況。

截至2012年年底,該社區已經居住了將近1萬左右人口。有本地農民、外來人口、城市居民等。職業類型有各種服務人員,如銷售、教師、警察、保潔、司機;社區中有農民身份的大量的中壯年人沒有固定的工作,50歲以上的男女基本上閑置在家,老年婦女們帶孫子、做飯成為其主要的工作,男性則無所事事。也正是由于大量人員閑置在家中,他們就成了參與社區活動的主力軍。目前絕大多數的居民衣食無憂,他們很關注自己的健康和娛樂。這也為我們組織這類活動提供了工作基礎。

2.社區公共設施分析

該社區周圍缺乏公共生活設施。至今沒有開辦幼兒園,沒有中小學,沒有大型超市和規范的農貿市場等;缺少醫院和社區衛生中心;又由于出行和生活不便,相對的社區服務中心便成為他們的主要滯留場所。

3.社區關系分析

該社區由原來的村落拆遷組成,打亂了原有的鄰里關系,人與人之間的關系生疏,對新的社區沒有認同和歸屬感。由于行政村仍保留著集體經濟股份制,所以原來的村民對本村仍有強烈的歸屬感。同時村委會和居委會并存,康營社區的概念很難形成,加上居委會經驗不足等,對社區很難有效地發揮作用。

社區居民仍沿用原有的熟人關系網絡生活。盡管不住在一個樓或者一個社區,但他們的社會關系網絡還在,親戚、家人和朋友們都住在附近,人與人之間仍舊有緊密的聯系。熟人關系是我們展開社區工作的優勢,口耳相傳,借助一人就能聯系到一群人。但是熟人社會人們的關系復雜,也導致我們不清楚錯綜復雜的人際關系網絡和村落之間的恩恩怨怨,很多工作也會陷入一些莫名的僵局。如一個大姐不來參加活動,其他的人也跟著不來,了解得知,大家是親密的姐妹和親戚等。

4.村改居生活適應分析

村改居容易,但很難改他們的生活方式和思想意識。他們的身體上樓了,但思想意識卻仍舊停留在原來的農居文化的意識里。身上帶有原來的生活習性,習慣串門和街頭巷尾的聊天,住在封閉的樓里有一種憋屈感,尤其到了夏天,大家都在樓下三五成堆聊天打麻將,這不是老城區的居民小區能見到的景象。冬天的樓道里仍舊放著腌咸菜的缸和壇子,堆放著雜物,街上晾曬著從農村親戚家拿來的玉米,拔了院子里的花草種菜等。

當老百姓過了住干凈的新房子的欣喜感和數鈔票的新鮮感之后,開始無所事事。缺乏有趣的社區集體生活,以及日益上漲的物價水平所帶來的恐慌感等,慢慢地在他們中間醞釀著一種生活沒有意義的消極情緒。村改居的生活方式和之前的農居生活的對比感也就越來越強烈,讓居民們慢慢地對原來的生活開始懷念,對曾經討厭過的生活越發地賦予一種意義。有個大爺說,“現在就是吃飽了盼天黑,天黑盼天亮,活著沒有奔頭了。之前,養個小雞,看著長大,下蛋,都覺得是一個樂趣”。可見,“意義不是出現在我們意識流之內的某些經驗內在地具有的性質,而是從眼前當下,以反省的態度看去,是對過去經驗作解釋所得的結果。當我在回顧中把他們把握為對過去所做事情的清楚經驗,他們才會有意義”。③李芳英:《賦行動以意義》,《重慶社會科學》2004年2期。

5.社區歷史及傳統文化分析

孫河鄉是一個文化大鄉,他們有歷史上引以為自傲的小車會、高蹺、秧歌、京劇等文娛形式,有著很深厚的歷史文化底蘊和傳承。這些在上樓后如何保護和傳承,成為他們可以持久回憶的鄉土情,也是我們在連接其生活意義的時候需要加以整理和利用的。

三、行動研究指導下的社區發展

(一)通過地區發展模式重建社區意識和生活意義

地區發展模式針對的是在工業化和城市化發展過程中日漸疏離的社區關系、社區凝聚力解體、居民的冷漠無助、社區內欠缺民主參與等問題;它關心人在現代社會中失去尊嚴,沒有歸屬感,而且也不能用民主來解決問題的情形;強調要從當地居民的需求和當地資源、環境和人口等協調、可持續發展出發,聯合政府,改善社區環境,從而達到居民自助、互助的目的。①甘炳光、梁祖彬等:《社區工作》,香港中文大學出版社1995年版。強調居民的參與、合作,集體組織起來利用社區資源、解決社區問題、滿足社區福利需求,增強社區凝聚力和歸屬感。②蘇景輝:《社區工作理論與實務》,巨流圖書公司2009年版,第33-34頁。

從上述的分析中看到,康營社區所面對的問題,正是專業社區工作中地區發展模式所針對的問題。康營社區的居民有一定的經濟基礎,村改居,不僅存在社區硬件設施重建問題,更存在重建社區意識以及社區人際關系、重新調整家庭利益關系、重組新的利益格局以及新的生活方式、生活意義重塑等問題。

基于上述認識,我們制定了針對該社區的干預目標:

1.重建社區關系,建立社區意識

社區意識是指居住于某一地區的人,對這個地區及其鄰人有一種心理上的認同與融合,即所謂的歸屬感(sense of belongingness);亦即人們認為這個社區是屬于他的,而他也屬于這個社區,又稱之為社區情誼(community feeling)③徐震:《論社區意識與社區發展》,《社會建設》1995年第90期,第4-12頁。這種意識是社區建設的原動力和社區發展的基石及社區行動的基礎。④黃富順:《加強社區意識,建立祥和社會的途徑》,《社會發展季刊》1995年第1期,第23-33頁。在社區意識的基礎以及社區居民與社區意識的結合互動中,形成社區居民對于社區事務和環境的共同認識,進而成為對社區人、事、物的認識及參與行動的基礎。社區意識可以分為四個概念:熟悉感、認同感、歸屬感和榮譽感。⑤李易俊:《社區意識》,載《當代社區工作》,雙葉書廊有限公司2012年版,第74頁。筆者認為,這不僅是社區意識的四個概念,更是四個培養意識由淺入深的層次。

2.重塑村改居后日常生活的意義

重塑該社區群眾的生活意義也是我們重要的目標和任務。一方面我們為該村改居的社區賦予一種生活意義,另一方面也要對社會工作者在這個社區里的行動賦予意義。對社區來說,我們從如下方面賦予意義:

(1)用整理過去文化的方式,讓社區居民對傳統農耕文化中優良的部分重新回憶,喚起鄉土情;

(2)重塑村改居的生活意義。這里的意義重塑,不僅是個人層面的,因為個人都對其生活賦予一種意義,如看孩子、做飯、參加繪畫唱歌等都是一種生活的意義。而且同等重要的是與上述社區意識聯系在一起的一種意義,即在參與、付出、團結、協作之后得到的集體生活意義。

(二)把行動研究方法作為一種社區工作策略

提出行動研究即“關系、空間和機會”三者⑥2011年,應中山大學公民社會研究中心的朱健剛老師邀請,夏林清教授在四川災后經驗整理工作坊中,提出了此概念。本文作者當時也應朱健剛和夏林清老師的邀請參與其中,將此概念加以整理,并得到夏林清教授對此理解的確認。這樣明確的概念目前沒有在夏林清教授的文章中出現。的辯證關系的,是臺灣行動研究學會創會理事夏林清教授⑦臺灣夏林清老師是將其導師、美國行動研究大師Donald Sch?n所著的《反映性實踐——專業工作者如何在行動中思考》(教育科學出版社2007年版)以及Chris Argyris的《行動科學》(Action Science)(教育科學出版社2000年版)翻譯成中文介紹到華語世界,對行動研究的學習和研究有重要推動貢獻的人。其在臺灣所推動的行動研究,在繼承了導師 Sch?n和Argyris的基本理論的基礎上,轉承勒溫(K.Lewin)和杜威(J.Dewey)并呼應批判理論學派哈貝馬斯(J.Habermas)的理脈,應對臺灣工業化、城市化、專業化的實踐中加以應用和發展、豐富了實踐取向和批判解放的取向的行動研究而形成的一種社會實踐路徑。,在其30多年的實踐經驗中,堅持批判解放取向的行動研究,將關心社會正義和公平作為改變的目標,并將行動研究理論加以豐富和發展而提出的。她認為通過反映對話,在變動的關系之間(服務者與服務對象、實踐者與實踐場域的人、教師與學生等等),看清“彼此復雜情景脈絡和社會關系”而達到彼此的深刻理解,建立人與人之間有承載力的厚重的關系。當彼此看清的時候,空間才被拉開,改變的機會才被看到或創造出來,進而促成改變。我們也嘗試將此應用于該社區工作中。在重建社區關系和重塑生活意義的過程中,細致對待關系,拉開人與問題、情緒以及人與人之間的空間,創造出改變的機會。

在行動研究中,外來的社區工作者主要的角色是協同探究者或者稱之為協助者,而非主導者。即社區居民永遠是社區的主體,在開始階段我們可能發揮著教育者、組織者、資源聯絡者作用,甚至可能在某一段時間是主導者,但最重要的,我們一定要切記地區發展模式所強調的社區意識培養,或者行動研究方法強調協同作用,最終社區意識的整體出現以及由此而來的社區骨干發揮作用等才是社區發展和行動研究的理念和目標。

在實際工作中,我們采取了如下工作手段:

1.從解決他們最現實的困難和問題入手,與之建立熟悉感以及他們對我們的認同感,如我們從親子班介入,抓住群眾望子成龍的心態,進入家庭;

2.用普遍的群眾喜聞樂見的文娛活動,和群眾建立熟悉的關系;

3.建立社區學苑,作為建立深入的關系的平臺,從中發現骨干和培養骨干;

4.通過組織社區大型公益活動,使得社區骨干有一個參與公益活動的平臺,進而培養他們的榮譽感和歸屬感,利用此種空間,創造人們意識和觀念發生轉變的機會。

下面,我們具體說明上述工作手段如何體現出夏林清老師提出的“關系、空間和機會”的行動研究策略。

四、以關系建設為基礎,通過拉開空間創造社區改變的機會

為了達到社區關系重建和生活意義重塑的目標,我們使用行動研究中建立關系、拉開空間,尋找改變的機會的方法,展開了社區工作。

工作的示意圖:

(一) 建立社區學苑,營造物理空間,連接社會關系

我們借鑒臺灣社區大學①臺灣的高等教育普及面雖然還算廣,但是還是會有許多人沒有機會上大學。更何況還有因為家境貧寒或者其他原因當年沒有繼續深造,如今已經人到中年的職場男女。而社會的競爭是越來越激烈,如果沒有知識,或者知識不及時更新,很難講不會被淘汰。即使是作為一個普通的公民,他(她)也還是需要一個提高自身文化素質的一個機會。正是在這樣的背景下,在許多有識之士的奔走呼號之下,社區大學應運而生。自1998年臺灣的第一所社區大學——臺北市文山區社區大學創辦以來,短短幾年間,已經發展到近50所,幾乎是每個月都會產生一所大學,在讀生超過了6萬人。我們借鑒臺灣社區大學的辦學經驗,聘請了臺北蘆荻社區大學的常務秘書來近鄰康營社區工作兩年,傳授辦社區大學的經驗。的經驗,在康營社區建立了社區學苑。②我們稱之為社區學苑而不是社區大學,主要是對農改居的社區來說,大學二字對他們望而生畏。“學苑”則更符合這個社區的特點,里面不僅學習知識更是一個文娛的平臺。創建社區學苑,我們不僅提供了居民一個物理空間,同時持續的課程活動讓我們為居民之間關系厚度建立以及我們和居民之間關系的建立都提供了空間和機會。

在社會學里,將公共空間分為三種,第一是物理空間,第二重是精神空間,第三重是社會歷史空間。③《新民周刊》2012年35期。筆者認為,在夏林清教授推動的行動研究中,空間概念還包括了人與人之間關系的空間,以及人將自己復雜的褶皺、一團亂麻似的經驗情緒拉開、梳理清楚而展開的那個空間。

社區學苑的建立,為居民提供了雙重的空間,即一個活動場地(物理空間),各種課程以及社區各種活動空間(精神空間),讓居民在工作場域、家庭、學校之外有一個物理空間和精神空間。在社區里開展社區工作或者建立社區組織也發揮著空間的作用。讓人們在面對情感糾結、關系擠壓的家庭以及工作場域的緊張、壓力的時候,有一個可以讓這些張力紓解的空間(當然休閑娛樂場所等等都是一種紓解壓力的空間,但這不是筆者要關注的空間)。我們開設的京劇課,各種書法繪畫攝影班,手工藝、健康常識講座,親子班和家庭經驗工作坊等,尤其是暑期夏令營,聘請香港的社區音樂人和民眾戲劇的老師為孩子們在家庭和學校之間拉開一個空間,在目前注重分數的教育體制下,創造出一個自由唱出自己的心聲、發揮自由想象的繪畫空間等,用游戲活動等帶出協作和團結等這些在獨生子女教育中日漸淡化的品質。在這些活動中,居民之間的關系和孩子之間的關系在這樣的空間里發生了變化。我們將孫河的小車會、高蹺的歷史通過訪談老人——社區收藏這些文化的人,加以整理,用展板的形式變成歷史文化的展覽,這不僅是創建歷史文化的空間,也是生活意義的一種重塑。

第二層空間的創造,是指在關系中,即一個人內和人與人之間的關系中拉開的空間。

當我們通過第一層的空間,將社區居民聚集在以社區學苑為平臺的課程中,課程的持續性(每周半天)、人員的相對穩定性等,為大家創造了一個可以聚在一起相互深入了解的機會,同時在課程中我們加入一些意義建設以及歸屬感培養的社區公益活動,如為周邊的建筑工地募捐衣物、到建筑工地演出、為建筑工人在寒冬送去姜湯等。這些活動需要大家出主意、想辦法,發揮大家的智慧,有分工和協作等,通過這些活動來建立大家團結、協作和參與的社區意識以及從服務別人的公益活動中,煥發生命的意義感。④參見楊靜:《社工義工聯動,整合資源》,《行在路上——變遷與發展中的社區工作探索》,中國社會出版社2012年版,第277-287頁。在這里,總結了社區群眾參與針對建筑工人關愛日活動后的感受,認為煥發了生命的意義。在關系深入的過程中,社區群眾有個人困擾或者家庭問題,就開始來找工作人員傾訴,或者社區居民在一個課程中逐漸熟悉、關系加深的時候,互相之間的支持和傾訴也開始發生。當社區居民開始給我們訴說他們的困難和心里話的時候,改變的機會才被創造出來。

(二)持續的關系建設,尋找改變的機會

上述的活動雖然可以促進大家協作和團結的行為,但離變成持久的社區意識相差甚遠,也絕不是簡單的事情。調查發現,如果沒有共同牽在一起的利益,很難凝聚大家和培養持久的社區意識。在我們各種課程班中,只有親子班最有可能成為培養社區意識和骨干的平臺。

如前社區分析所述,社區沒有任何幼兒教育機構,在社區的家長要求下,我們開辦了親子班,從一開始的20多人,發展到現在一個班40個孩子和家長一起上課,外面有80多孩子在排隊。親子班一方面傳授育兒的知識,另外,我們通過親子班所創造的空間,讓家長(一個家有爺爺、奶奶、爸爸和媽媽等)們可以廣泛參與社區的活動或者其他課程,如家庭經驗工作坊等。通過親子班培育家長老師,組織家長老師參與管理親子班的日常事務,培養大家團結協作的意識。進一步,再培養親子班的家長老師成為社區工作人員。目前我們已經走到培養媽媽師資逐漸成為社區工作者的這一步。能發展到這一步,是大家有一個共同的利益,媽媽老師在親子班找到了她們的價值和意義,和我們的關系從被服務對象變成合作伙伴,有了親子班的空間和持久的關系建設,改變才有機會發生。因為親子班建立了比較深入的關系,所以我們工作者才有機會通過家庭經驗工作坊進入家庭,夫妻關系、家庭教育等問題開始有了觸碰。

改變的發生,不是靠著說教,也不是活動串燒就能發生的,而是需要在細致的關系建立中,拉開關系的空間,創造機會和條件,才能看到改變的機會,改變或許才能發生。無論個人、社群和社區,都是如此。

五、思考和討論

常規的論文結論總要給出一些證明或證偽的理論,然而作為行動研究的倡導者,我們的論文卻沿著行動研究的精要,展現的只是一個過程的階段性反思。我們不能說行動研究方法相對其他研究方法更加優越,然而行動研究卻是一個扎根基層、推動社會變革的方法。在此,提出兩點工作感想,與其他對行動研究推動社區發展的同行們分享。

1.社區意識的建立,生活意義的重塑,絕不是社會組織一家的力量能夠實現,需要社會各方面綜合的力量。

地區發展模式的理想是好的,但在該村改居的社區來推動此模式是很困難的。對康營社區來說,建立居民之間的熟悉感很容易,然而,由于該社區仍舊保留著各村落的經濟利益,也有拆遷后的利益分配不均的深刻矛盾,諸多利益的糾葛,歸屬感、認同感和榮譽感很難建立。生活意義的重塑更舉步維艱。一些基本的生活設施的不足和缺乏,生活的不方便,居委會群眾工作的不細致和粗糙,對于群眾遇到的種種生活的難題居委會甚至上一級機關很難解決等。當社區群眾每天都遇到不愉快的事情卻無法有出口的時候,他們只能回到個人去尋找生活的樂趣,不相信也不愿摻和或者投入社區公共事務。當我們通過社區活動剛剛建立一點點協作、團結感,很快在各種利益的誘惑下顯得脆弱和無力。

2.使用“關系、空間和機會”的行動研究,需要推動者長久地扎根于社區,與社區生活融為一體,才能產生潤物細無聲、悄然而深刻的改變。

這兩點在當下社會難上加難。社會工作者面對高昂的生活費用和微薄薪水帶來的現實生活困難;政府要迅速看見成績,沒有足夠的耐心等待細致關系建設的工作;政府購買服務的資金很難在一個地方持續投入;當地政府的認識出現誤區,將社會組織當成是競爭關系而不是協作或者合作關系等,都讓這種理念很難落地生根。但我們相信,這樣的探索對中國目前正在建設的農改居社區工作是有益的和值得借鑒的。

(責任編輯:徐澍)

The Reconstruction of Community Relations and the Reestablishment of a Meaningful Life:Action Research and Its App lication in the Transformation from Rural Village to Urban Community

YANG Jing

Abstract:The district developmentmodel ismainly about solving problems regarding community awareness(belonging,acceptance)during the modernization process.Action Research provides a method to build real community awareness and to reestablish a meaningful outlook on life.This article uses an example of a Beijing rural village transformed into an urban community to demonstrate how action research can be applied in the process ofmodeling community awareness and establishing a new meaningful life.Through the set-up of a community academy,with focus on community education,by connecting through a series of classes,and by working on establishing and deepening relationships between people,community awarenesswas raised and themeaning of lifewas reshaped.