我國政府購買公益服務偏好問題分析

張海范斌

(華東理工大學 社會與公共管理學院,上海 200237)

我國政府購買社會組織公益服務的歷史可以追溯至上世紀九十年代中期。在過去的二十年間,伴隨著政府公共服務支出的快速增長,政府購買社會組織公益服務作為提高資金使用效率,提高社會福利的重要手段而日漸普及。然而與此同時,政府購買公益服務也開始暴露出了一些問題,如過度福利、重復購買、服務成效不理想等問題。鑒于這些問題,我們必須開始思考在政府財政收入收緊,政府用于購買公益服務的資金有限的情況下,政府應該傾向購買社會組織哪些類型,達到何種標準的公益服務,即在購買公益服務的過程中,政府的偏好應該是什么。這個問題的提出與討論,不僅對于進一步規范政府購買公益服務行為、提高政府福利供給效率具有重要意義,也對促進公益服務行業的健康發展具有積極的作用。

一、政府偏好的概念界定

政府偏好是本文研究的核心概念之一。雖然這一個概念作為研究中國制度變遷的重要變量①伍山林:《制度變遷效率評價——以中國農村經濟制度變遷為例》,《經濟研究》1996年第8期。,而經常出現在近些年來我國經濟學及政治科學研究論文當中,但是無論是經濟學還是政治科學都未能給予它明確的概念界定。這一概念也常常因與國家偏好、政策偏好等概念的等同使用,而使得我們對政府偏好結構、強度、特點,以及可能產生偏差后果的認識變得十分困難。①⑤ 余亞梅、唐賢興:《政府偏好與制度起源:以1950年代后的收容遣送政策為例》,《社會科學》2012年第3期。因此,在本文的開篇,有必要對本文所使用的“政府偏好”的概念進行界定。

偏好的概念最早由心理學提出,在心理學中,偏好可以指個人對一組物件表現于作決定的時候的態度。②Lichtenstein,S.;Slovic,P.The Construction of Preference.New York:Cambridge University Press.2006.它最常被定義成為個人決定喜歡物件與否的判斷。③Scherer,K.R.What are emotions? And How Can They Be Measured?.Social Science Information.2005,44:695-729.偏好可能會隨著時間而轉變,這些轉變可以表現在作選擇的過程之中④Brehm,J.W.Post-decision Changes in Desirability of Choice.Journal of Abnormal and Social Psychology.1956,52:384-389.,可以是無意識的。微觀經濟學將偏好概念引入經濟分析當中,在微觀經濟學中,偏好為消費者的購買欲望,反映消費者的主觀愿望。因此,偏好是與需要聯系在一起的,結合經濟學中的“經濟人”假設,偏好,用以指個體為了滿足自身利益最大化的需要,傾向于能達到的某種目的或結果的心理狀態的反映或期望。此外,偏好作為一種心理傾向,它在個體的消費選擇中得以突出的表現,而這主要是因為在消費選擇的過程中,個體必須要在需要的滿足和價值、資源等條件約束之間做出平衡。

而所謂的政府偏好,是將政府作為一個微觀的行動個體來分析,根據Arrow(1951)提出的社會選擇理論,Buchanan(1962)的公共選擇理論,政府偏好的形成與個體消費者的偏好存在較大差異,它更多地體現為社會各方博弈的結果。因此,從政治角度出發,一個較為寬泛的政府偏好的定義就是政府在實際的政治過程中為了滿足某種利益最大化的需要而表現出來的期望或預期。⑤余亞梅、唐賢興:《政府偏好與制度起源:以1950年代后的收容遣送政策為例》,《社會科學》2012年第3期。對于政府偏好的研究,也需要將其置于具體的政府行為中進行分析,而具體的政府行為則包括公共政策、公共財政支出結構⑥呂煒、王偉同:《發展失衡、公共服務與政府責任——基于政府偏好和政府效率視角的分析》,《中國社會科學》2008年第4期。,當然也包括本文所討論的政府購買行為。在與政府決策行為結合起來后,政府偏好則具體為政府作為決策主體,其價值觀在政策制定和決策中的一種具體的反映。⑦龐永師、蔣莎莎、王亦斌:《政府偏好對公共建設項目決策的影響》,《廣東大學學報(社會科學版)》2009年第5期。從國家與政府的歷史演變來看,政府的偏好與社會利益之間存在三種關系,即政府偏好是符合社會利益的;政府偏好是偏離社會利益的;政府偏好與社會利益是完全對抗的。⑧潘福能:《地方官員政策偏好的風險防范及整合》,《公共行政》2007年第8期,第7-9頁。從本文來看,現代政府的合法性基礎來自于其對社會公共利益的代表、維護以及實現,因此,現代政府的偏好幾乎不存在與社會公共利益完全對抗的可能,現代政府偏好從長期來看與社會公共利益之間的關系是以符合為主,而由于政府的有限理性等原因,在短期內,政府與社會公共利益之間的關系可能存在偏離。

具體到本文所討論的,購買公益服務過程中的政府偏好,它實際上指的是政府在公益服務供給中的偏好。它體現的是政府基于社會管理與服務的需求,在價值、財政等條件的約束之下,為了最大化地實現社會公共利益,在購買社會組織公益服務的過程中所表現出來的一種心理傾向。在購買公益服務的過程當中,政府偏好又可具體化為政府對公益服務的需求偏好,以及政府對公益服務的品質偏好。這種需求偏好主要是用來說明政府出于何種原因,為達到何種目的,而愿意購買社會組織的公益服務。而這種品質偏好則主要是指政府會按照怎樣的評判標準,來判斷一個公益服務項目的優劣,進而來做出公益服務的購買決策。

二、政府購買公益服務偏好與政府購買公共服務偏好的區別

為了進一步說明政府購買公益服務偏好的概念與內容,有必要將其與政府購買公共服務偏好的區別進行比較。而這種比較的基礎源自公益服務與公共服務的概念差異。鑒于目前現有學術研究成果中還沒有對公益服務進行明確界定,因此,本節將從公益服務的概念界定出發,討論公益服務與公共服務概念的區別,進而討論政府購買公益服務與購買公共服務過程的差異,并以此來說明政府購買公益服務偏好的特殊性。

(一)公益服務概念的界定

目前,對公益服務的概念,學者們還沒有給予明確的界定。德國學者洛厚德在其發表的《公共利益與行政法的公共訴訟》一文認為,公益是任何人但不必是全體人的利益。另一位德國學者紐曼(Neumann F.J.)在其 1886 年出版的《在公私法中關于稅捐制度、公益征收之公益的區別》一文中認為,公益是一個不確定多數人的利益。①陳新民:《德國公法學基礎理論》,山東人民出版社2001年版,第185頁。我國的學者對公益概念的解釋也不盡相同,有的學者認為,公益與公共利益,或公共福利等同;有的學者則從特征的角度出發,認為公益性是具有明顯正外部性,以及市場失靈傾向的社會經濟活動的一種性質特點,所謂“公益活動”是以增加大眾福利為目的,不能適用或者完全適用市場規則的經濟行為②龔群:《公益“淺說”》,《探索與爭鳴》,2006年第3期。等等。

根據已有的對公益概念的釋義,本文認為公益的概念可以從價值倫理與行為表現兩個層面來理解和認識。在價值倫理層面,公益是以社會正義、社群主義、生態主義等理論為基礎③卓高生:《現代西方社會公益精神理論溯源》,《學術論壇》2006年第7期。,基于一定的關懷和利他意識,受主體偏好影響而面向特定社會群體或人類發展共同關注問題的行為的一種心理態度、價值觀念和人格品質。④卓高生:《現代社會公益精神的價值及本質特征》,《甘肅社會科學》2012年第4期。在行為表現層面,公益,即為公共利益,是一個與私人利益相對應的概念范疇,它具體包含了兩個基本屬性:一是客觀性,即不管人們之間的私人利益關系如何,公共利益都是客觀的,尤其是那些外生于共同體的公共利益;二是社會共享性,即公共利益的相對普遍性和共同受益性。⑤石國亮、張昭、徐子梁:《國外公共服務理論與實踐》,中國言實出版社2011年版,第41頁。顯然地,公共利益實際上是不特定人群利益的集合。

在對“公益”概念理解的基礎上,本文認為,“公益服務”的概念也應該以價值倫理與行為表現來界定。在價值倫理的層面上,公益服務強調在公共利益維護與實現過程中,政府、私營部門、第三部門以及個人的責任與參與,社會正義、社群主義、利他主義以及生態主義等是其核心價值,因此,公益服務具有志愿性、利他性等特征。在行為表現的層面上,公益服務是與私人服務相區別的一類服務,這類服務在消費上不具有完全的排他性和競爭性,對公共利益的追求使得公益服務具有顯著的正向外部性。因此,從廣義上講,它可以包括所有符合公共利益的,非營利性的福利性服務。而我國目前對“公益服務”的概念使用則更傾向于是指“由社會力量,通過整合資源和社會化運作向社會提供的非營利性福利服務”。這構成了公益服務的狹義定義,也是本文中對公益服務的基本界定。

(二)公益服務與公共服務的概念辨析

“公共”一詞的含義在希臘語中有兩個來源:一是表示成熟,即強調一個人能夠超越自我與自利,來理解自我與他人之間的關系和聯系;另一層含義是“共同”和“關心”的意思。⑥[美]喬治·弗里德里克森:《公共行政的精神》,張成福等譯,中國人民大學出版社2003年版,第19頁。公共性指的是一種公有性而非私有性,一種共享性而非排他性,一種共同性而非差異性。具體為:在社會公共性領域內活動的主體不是純粹的私人主體,還有公共主體;運作的權力(利)不是純粹的私人權力(利),還有公共權力(利);所作的決策不是純粹的私人自治,還有公共決策;生產的物品不是純粹的私人物品,還有公共物品。⑦王保樹等:《經濟法與社會公共性論綱》,《法律科學》2000年第3期。關于公共服務的概念,法國公法學家萊昂·狄驥早在1912年就明確指出“任何因其與社會團結的實現與促進不可分割、而必須由政府來加以規范和控制的活動,就是一項公共服務。只要它具有除非通過政府干預,否則便不能得到保障的特征。”公共服務的概念也就因此成為了現代公法的基本概念。”⑧[法]萊昂·狄驥:《公法的變遷——法律與國家》,鄭戈譯,遼海出版社、春風文藝出版社1999年版,第53、446頁。在這個定義中,公共服務具有較強的價值約束和制度保障。這主要體現在:公共服務具有價值目標,應體現權利、公平、正義、普遍等價值目標,并通過國家的法律予以確立;公共服務供給的主體是以政府為主的公共部門,以財政支出作為主要資金來源;公共服務具有的公共物品、外部性、自然壟斷、信息不完全屬性,因而市場供給失靈、政府干預有效。①張菀洺:《政府公共服務供給的責任邊界與制度安排》,《學術研究》2008年第5期,第51頁。按照這一理解,根據薩繆爾森對公共物品的定義及分類方法②Paul A.Samuelson.The Pure Theory of Public Expenditure.the Review of Economics and Statistics,1954(4).,作為國家基本職能體現的主權性公共服務,如國防等,屬于純公共品,由政府提供的社會性公共服務與經濟性公共服務中,則是以純公共品為主,以準公共品為輔。

由此可見,公共服務是以所使用資源的公有性為基礎,必須是公共部門出于公共利益的維護與實現,而向所有社會成員提供的服務。因此,公益性成為公共服務的自然屬性,公共服務所要實現的是“最大多數人的最大幸福,同時這種最大多數人的最大幸福的實現,并不是通過剝奪少數人而取得的”。③[美]約翰·羅爾斯:《正義論》,何懷宏等譯,中國社會科學出版社1988年版,第60-85頁。而與公共服務相比,公益服務無論是在供給主體,還是在資源來源,以及制度保障等方面,都更為靈活。

從語義上,根據《辭海》的解釋,“公共”主要是指社會的,公有公用的,“公共”強調的是共同體下的共同所有。而“公益”更加強調的是共同利益與共同受益,即“構成一個政體的大多數人的共同利益,它基于這樣一個思想,即公共政策最終應該提高大家福利而不是幾個人的福利”。④[美]E.R.克魯斯克、B.M.杰克遜主編:《公共政策詞典》,唐理斌等譯,遠東出版社1992年版,第30頁。以此為基礎,公益服務可簡單地理解成是符合公共利益,使公眾受益的服務。但這一類服務不一定是完全使用公共資源或公共權力才能提供的,公益服務的供給主體除了可以是政府之外,還可以是私營部門、第三部門,以及個人出于社會責任,整合自身資源而提供公益服務。對于由私營部門、第三部門,以及個人提供的公益服務來說,公益服務的供給更多地是強調供給主體的自愿,而非制度的約束。受資源、技術等條件的約束,公益服務不可能實現完全的非競爭性和非排他性,因此,公益服務均是準公共物品,無法普惠至所有的社會成員。因此,在社會福利服務體系中,公共服務處于基礎地位,而公益服務則屬于從屬地位。公共服務所要滿足的需求是基本性的,具有普遍意義的,而公益服務則可以更加靈活地滿足公眾差異性、個性化的福利服務需求。

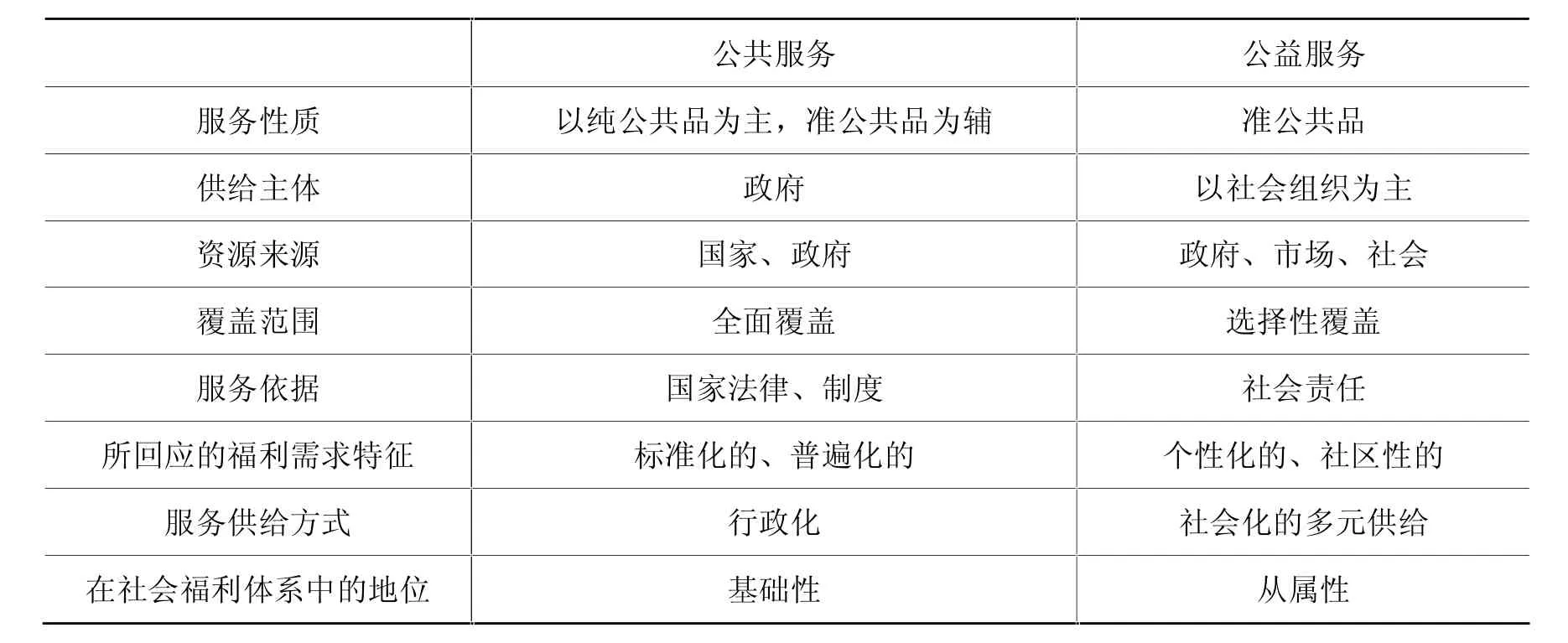

上文的討論說明,公益服務與公共服務雖然都服從于公共利益,增進公共福利,但是二者仍然有顯著的區別(見表1)。這些區別主要體現在服務性質、供給主體、資源來源、覆蓋范圍以及服務依據等幾個方面。相較于公共服務,公益服務在供給主體中具有較強的多元性,公益服務的資源來源具有廣泛性,公益服務的供給存在選擇性,以及較弱的制度保障,它所回應的需求帶有較強的個性化的社區特征,在服務供給的方式上,強調社會化的多元供給,社區在社會福利服務體系中的地位是從屬性的。

(三)政府購買公益服務與購買公共服務的差異

從社會公益的供給來看,具有雙軌運行的格局:一邊是享有政府保障、資源充足、行政化運作的政府辦福利事業,可簡稱公辦福利,一邊是自籌資源、自謀生存、社會化運作的社會辦公益事業,可稱為民辦公益。⑤馬西恒:《社區公益服務的體系整合與機制創新》,《上海行政學院學報》2012年第4期,第98-99頁。在本文的概念界定中,公辦福利屬于公共服務,民辦公益屬于公益服務。近幾年,北京、上海、廣東等地開始嘗試在社會公益供給中,開展政府與社會組織的合作。 政府一方面將原由自己承擔的一些公共服務交由社會組織來提供,另一方面也會用資金資助一些優秀的公益服務項目。政府購買公共服務與政府購買公益服務這兩種政府與社會組織之間的合作雖然從本質上都是為了促進社會公益的改善,但是兩者仍然存在一定的區別。

表1 公共服務與公益服務的主要差異

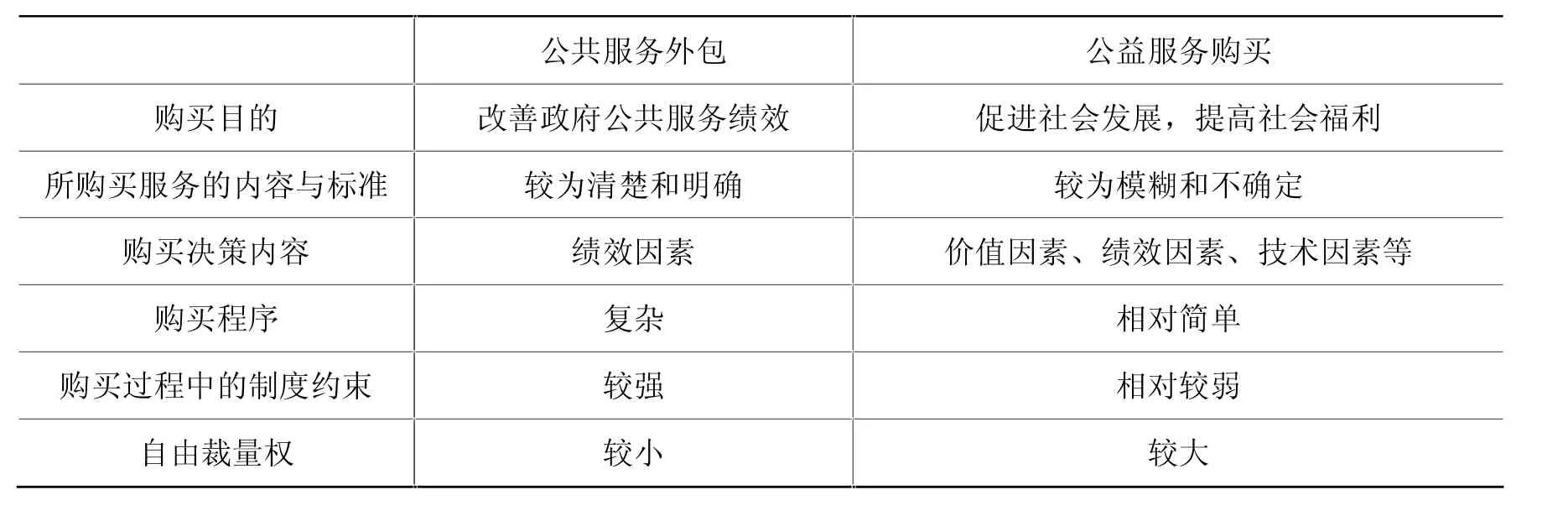

表2 公共服務外包與政府購買公益服務的主要差異

政府購買公共服務,更準確地說,應叫做公共服務外包,實際是指原來由政府自身提供的服務交給其他社會主體完成,提高服務效率和質量,降低生產成本,創新政府管理形態①陳奇星:《完善基層政府公共服務外包的思考:基于上海市的研究》,《中國行政管理》2012年第11期,第77頁。;而政府購買社會組織公益服務,則是隨著社會建設的加強和民生工程的大力推進,政府根據自身所承擔的公共管理與公共服務的職責而開展的具有探索性質的服務。由此不難看出,政府購買公益服務是為了增容公共服務,提高社會福利而開展的探索性的嘗試。相較于公共服務外包,政府在購買公益服務過程中的決策內容更為復雜(詳見表2)。具體而言,在公共服務外包過程中,公共服務的標準相對清晰,在選擇社會組織的過程中,政府只需判斷社會組織在公共服務供給中,能否比自己有更好的績效表現。而在政府購買公益服務的過程中,政府在選擇社會組織時除了要考慮績效因素之外,還要考慮政府是否應該或適合通過資金資助來滿足這一公益服務需求;如果應該,政府應在多大程度,以何種方式來滿足這一公益服務需求等一系列問題。再加上,相較于公共服務供給,政府在公益服務供給中制度約束更弱,因此,政府在購買社會組織公益服務時的自由裁量權更大。

公益服務與公共服務的概念差異,以及政府購買公益服務與公共服務外包的差異意味著,政府購買公益服務的偏好更為復雜。這種復雜源于在公益服務的供給過程中,政府并不是唯一的責任主體,政府在公益服務的供給中所承擔的責任是有限的。這種有限責任增大了政府在參與公益服務供給中的探索性與選擇性。政府行為的有限理性特點,使得政府在公益服務購買過程中,往往對購買服務的內容與標準缺乏統一的認識,使得在購買決策過程中,政府要在價值因素、績效因素,以及技術因素等方面進行平衡,又由于缺乏像公共服務那樣強的制度約束,政府的自由裁量權變大,因此,與公共服務購買相比,在公益服務購買過程中,政府偏好起到的作用要大很多。

三、政府對公益服務的需求偏好及存在的決策風險

上文的討論提出了一個新的問題,即在公共服務外包之外,我國政府為什么還要購買公益服務,而與此同時,我國政府在購買公益服務的過程中,又會因有限理性等原因,面臨著怎樣的決策風險。結合我國社會轉型的大背景,我國政府對公益服務的需求主要表現在社會福利、社會管理以及社會組織培育三個方面。

(一)政府社會福利供給對公益服務的購買需求及存在的決策風險

福利供給是政府購買公益服務的主要動因。隨著經濟社會的發展,福利供給正從早期的偏重于個人“道德判斷”的概念發展為具有多種意義的政治經濟術語,作為推行社會政策的核心范疇,政府在福利供給中正從消極義務的恪守轉向積極義務的擴張。①陳治:《福利供給變遷中的政府責任及其實現制度研究——福利供給的國外考察與啟示》,《理論與改革》2007年第5期,第30頁。這也是我國社會福利模式從補缺型向適度普惠型轉變的重要動因之一。然而“適度普惠”概念的提出,在要求政府提高福利供給的同時,也讓政府、市場以及社會在福利供給中的關系變得更為復雜。在充分考慮到我國經濟實力整體依然有限以及社會福利的剛性特征等問題之后,政府不可能在福利服務供給的過程中草率地采取制度化手段來擴大公共服務范圍,而是會更加審慎地通過政府購買公益服務來保證提供社會福利供給的同時,盡量規避制度風險。

然而,政府在做出購買社會組織公益服務決策方面仍然會面臨一些制度風險。首先,何種類型的福利需求需要政府通過購買公益服務來供給,它不僅關乎政府福利責任的邊界,也會引發一系列關于社會公平等價值倫理問題的討論,然而政府在判斷需求合理性的過程中,由于信息不對稱、政府部門及領導個人功利性政績觀的存在,使得政府購買公益服務的范圍出現泛化。其次,政府所購買的公益服務應達到怎樣的服務標準,公共管理者除了要反思自己是否在做正確的事情,還要考慮自己是否使這些事情以最低成本方式提供特定質量的服務。而為了控制交易成本、管理成本等,使得政府很難在公益服務方案選擇以及過程監管中,很難進行功效測試、效率測試、替代公共服務測試和金錢價值測試。②[美]安瓦·沙主編,孟華譯:《公共服務提供》,清華大學出版社2009年版,第2頁。最后,由于政府購買公益服務本身就是一種嘗試,所以政府也很難保證所購買的公益服務一定能按照契約按時、保質、保量地完成,特別是在我國社會組織發展還不成熟的情況下,社會組織能夠有能力保證公益服務的持續生產,公私合作關系是否能夠長期維持,都成為現實問題。

(二)政府創新社會管理對公益服務的購買需求及存在的制度風險

社會管理是現代政府承擔的重要職能之一,事實已經表明,盡管我們一直反對政府的過度干預,但不可否認“大政府”仍然成為一種趨勢③滕世華:《誰更偏好大政府——基于一種學理性分析》,《學習與探索》2011年第6期,第71-74頁。,這具體表現為政府所承擔的社會管理職能越來越多。對于處于轉型期的我國來說,一方面是體制改革要求政府轉型,而另一方面是轉型時期政府所要承擔的繁重的社會管理任務,在這樣的情況下,社會管理創新成為一種必然,而社會管理主體多元化,以服務促管理,就成為了社會管理創新的題中之義。在這樣的背景之下,政府開始嘗試在社會管理熱點與難點上通過購買服務的形式與私營部門展開合作,公私伙伴關系也就此形成。近幾年來,上海等地試點向社會組織購買安置幫教、人民調解等公益服務項目就體現了這一趨勢。

與此同時,政府在向社會組織購買公益服務以創新社會管理的過程中,仍然面臨著一定的制度風險。首先,究竟哪些社會管理任務可以通過購買服務的方式由社會力量來承擔仍然是一個值得討論的話題。社會組織所秉持的特定價值與理念是否能夠在承接這些服務的過程中,保持充分的公共理性,也是值得討論的。此外,在失去行政權力保證的情況下,政府出于創新社會管理所購買的公益服務,是否能夠有效、充分地發揮社會管理的功能,尤其是在我國社會組織發展仍較為薄弱的情況下,它們是否能夠真正地,持久地承擔起這項艱巨任務,仍然是值得懷疑的。

(三)政府培育社會組織對公益服務的購買需求及存在的制度風險

除了出于社會福利供給和社會管理創新的目的,目前,我國基層政府還會出于培育社會組織的目的來購買公益服務。雖然市民社會理論、法團主義、社會治理理論等在分析政府與社會組織的關系存在種種分歧,但是不可否認的是,它們都承認社會組織在國家與公民個人之間的中介作用是重要的,社會組織所代表的公民力量在社會治理中的作用是不可缺少的。然而,在我國,社會組織的生存與發展面臨諸多艱難。因此,從長遠來看,政府需要對社會組織給予培育和扶持。而政府購買社會組織所生產的公益服務,往往并不一定是政府迫切需要的,但出于培育和扶持社會組織的目的,也會做出購買的決策。

這種政府購買社會組織公益服務的動機所存在的制度風險是更加顯見的,首先,它易造成政府福利供給的擴大化,即政府出于培育社會組織的目的所購買的公益服務,往往滿足的不是公民基本的福利需求,即它超越了政府的福利供給責任。此外,如果政府投入較多資金全額資助社會組織的公益服務項目,往往造成社會組織對政府的過分依賴,容易造成社會組織缺乏整合社會資源的動力和能力,從長遠角度看,它不僅會使政府背負沉重經濟負擔,也不利于社會組織的健康成長。最后,如果政府單純地出于扶持社會組織的目的來購買公益服務,易造成政府在做出購買決策中,有更大的自由裁量權,尋租、腐敗等問題也難免發生。

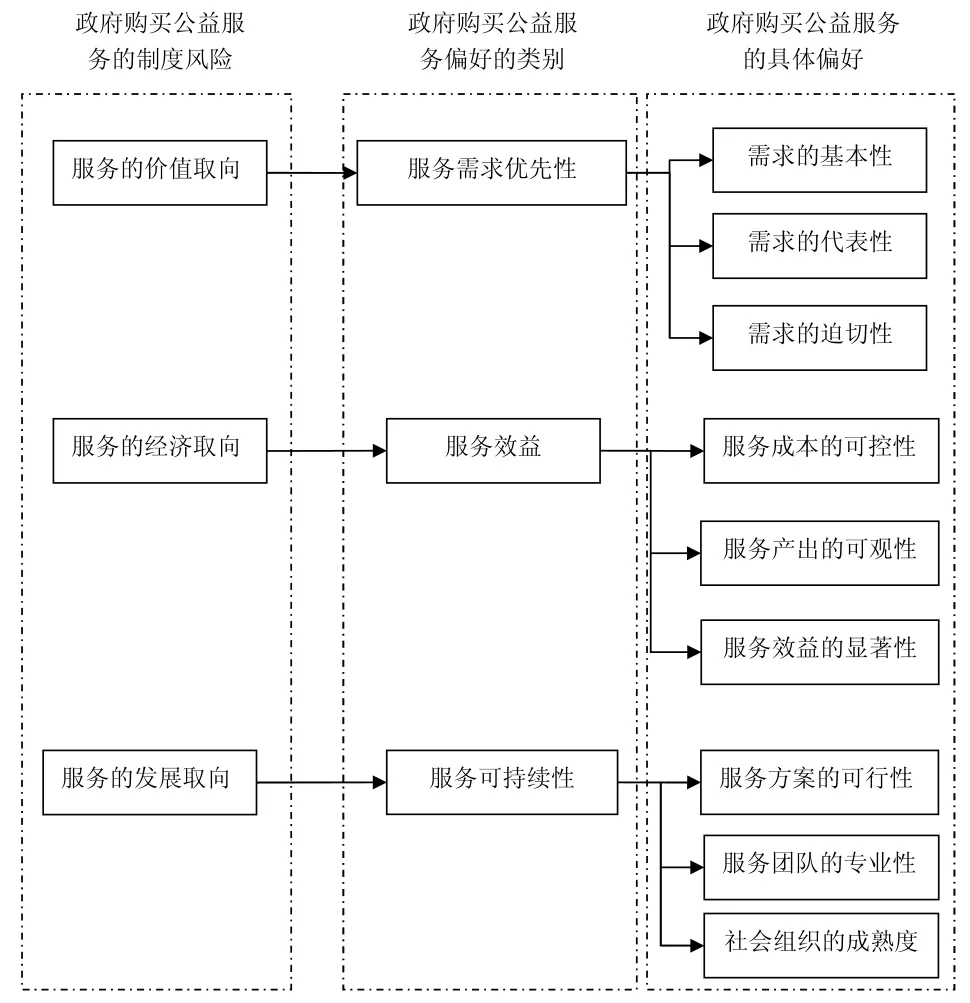

基于政府在夯實執政基礎,提高執政能力,維護社會安定團結的核心利益,政府往往會出于提高社會福利,加強社會管理,發揮社會力量在社會治理中的積極作用等目的來購買社會組織的公益服務。但是,我們依然可以看到政府購買公益服務仍然面臨一些風險。這些風險主要體現在價值取向、經濟取向和發展取向上。在價值取向上面,它關系一系列的政府公共責任邊界的問題;在經濟取向方面,它關系一系列對政府提供服務績效的討論和反思;在發展取向方面,它關系一系列政府供給,社會組織生產的可持續性問題。出于政府利益的考慮,在規避這些風險的過程中,政府購買公益服務的應然偏好也漸漸得以明晰。

四、我國政府對公益服務的品質偏好

與歐美等國家相比,我國的政府購買服務包括制度化購買與非制度化購買兩種形式,模式相對較為復雜。①楊寶、王兵:《政府購買公共服務模式的中外比較及啟示》,《甘肅理論學刊》2011年第1期,第141-145頁。伴隨著我國轉型的現實需要,政府在承擔公共責任與規避制度風險的雙重考慮之下,常會在探索與創新階段采用購買公益服務——這種非制度化購買的方式。然而,上文的討論也說明,盡管公益服務購買要比公共服務供給使政府承擔的制度風險更小,但是作為一種政府行為,它同樣也面臨決策風險。這些風險因素成為政府購買公益服務的條件約束。因此,政府購買公益服務的品質偏好,也由此形成。

前文的討論說明,政府在購買公益服務的過程中,面臨的風險主要體現在價值、經濟和發展三個層面。在價值層面上,政府究竟應該購買何種類型的公益服務問題的本質是,政府根據自身所承擔的公共責任,究竟應該滿足公民何種類型的公益服務需求,因此,一系列關于價值理念的辨析就轉化為對公益服務需求優先性的討論。在經濟層面上,政府對公益服務的傾向性,就轉化成為了在受到資金約束的情況下,政府對一系列關于成本、收益、效益的權衡和比較。而在發展的層面上,政府購買公益服務的偏好,實際是對服務可持續性的關注。由此,政府購買公益服務所面臨的一系列的制度風險,就轉化成為政府購買公益服務過程中的一系列的偏好。(如圖1所示)

圖1 政府購買公益服務具體偏好分析示意圖

(一)政府對公益服務需求優先性的偏好

社會福利發展的國際經驗已經表明,只有適合本國國情的理念才有助于降低制度變革成本,增加制度變革收益。①景天魁等:《福利社會學》,北京師范大學出版社2010年版,第431頁。因此,在我國處于社會主義發展的初級階段這一基本國情之下,我國政府在滿足社會福利需求的過程中仍然要圍繞“基本”二字。滿足社會公眾的基本生活需求,不僅是政府應盡的責任,同時也是目前我國政府能夠保證的福利供給水平。此外,作為公共服務的有效補充,政府購買的公益服務應該充分發揮針對性強、響應性高的特點,來滿足那些未能夠被公共服務覆蓋,但確是關系公民基本生活、迫切性較高的需求,也就是說政府通過與社會組織合作,供給的公益服務應該滿足那些具有較強典型性和迫切性的民生需求。因此,政府在購買公益服務時,應該傾向于購買那些能夠滿足基本、典型和迫切需求的公益服務。

(二)政府對公益服務效益的偏好

作為購買行為的主體,政府無疑希望能夠以最小的成本獲得最好的效益。然而在現實的操作中,受到信息不對稱、知識約束等因素的影響,政府的選擇幾乎不可能達到這一最優標準。此外,公益服務準公共品的性質使得公益服務的投入與產出并不能完全轉化成貨幣計量,因此,政府在做出購買決策的過程中,往往不能嚴格以投入產出比作為核心衡量指標。因此,在購買公益服務的過程中,政府是有限理性的,其決策是以滿意為標準的,這種對效益的滿意主要體現在,公益服務的成本是政府可以接受的,公益服務的產出是可觀的,公益服務所體現的服務效益是顯著的。值得強調的是,這里所指的公益服務效益是包括兩個方面的,一是公益服務對其直接受益者所體現的成效,二是公益服務給社區乃至社會所帶來的積極的社會影響。

(三)政府對公益服務可持續性的偏好

除了要關注公益服務所滿足的需求,以及可實現的效益之外,政府在購買公益服務的過程中,對公益服務的可持續性也會具有特定的要求。這種對可持續性的關心主要有兩個方面的原因:一是公益服務也是福利服務的一種,因此,公眾對公益服務的需求也具有剛性的特征,特別是在政府供給的公益服務中,如果政府無法保證這種公益服務的持續供給,則將會直接引發公眾對政府的不滿;二是政府通過購買來供給公益服務,實現了“供給”和“生產”的分離。①王浦劬、[美]萊斯特·M·薩拉蒙:《政府向社會組織購買公共服務研究——中國與全球經驗分析》,北京大學出版社2010年版,第9頁。政府、公眾和社會組織三者之間,分別作為公益服務的提供者、消費者和生產者,存在多重的委托代理關系,公眾與政府之間存在供給委托代理關系,政府與社會組織之間存在生產委托代理關系。②明燕飛、譚水平:《公共服務外包中委托代理關系鏈面臨的風險及其防范》,《財經理論與實踐》2012年第2期,第104頁。因此,不僅社會組織需對公益服務負責,政府也需對購買的公益服務負責。為了降低在公益服務供給中的風險,政府更傾向去購買服務方案可行性強,服務團隊專業可靠,社會組織成熟、規范的公益服務。

由此可見,政府在購買公益服務的過程中面臨一定的決策風險,這些決策風險要求政府在做出購買決策時,需要考慮公益服務所滿足的需求的優先性,公益服務效益,以及公益服務的可持續性等因素。在對這些因素具體分析中,政府購買公益服務的品質偏好也就此明確,即,在不違背公共利益的情況下,政府更傾向于購買那些能夠滿足公眾基本的、典型的和迫切的福利需求的公益服務;那些成本處于政府可控范圍之內,服務產出可觀,服務成效顯著的公益服務;那些方案可行性高,服務團隊專業性強,社會組織成熟度高的公益服務。

五、結論

本文的討論說明,在政府購買公益服務的過程中,政府作為購買行為的主體,存在著政府偏好。這種偏好從本質上來說是一種供給偏好。在現實的操作中,這種偏好具體包括政府對公益服務的需求偏好和品質偏好。本文通過公益服務與公共服務概念,以及政府購買過程的對比,發現在政府購買公益服務過程中,政府偏好成為影響購買決策中的關鍵變量,政府偏好的作用要遠遠大于其在政府購買公共服務中的影響。就目前來看,我國政府對公益服務的需求偏好主要在于社會福利供給、社會管理創新,以及社會組織培育等。然而在三種需求偏好之下,由于政府的有限理性等原因,政府的購買決策存在一定的制度風險。為了降低這種決策風險,政府在購買公益服務的過程中,需要對公益服務的品質形成明確的標準,即形成品質偏好。針對政府購買公益服務決策中,所面臨的價值、經濟和發展三個層面的制度風險,本文提出對政府購買公益服務的品質偏好,應包括需求優先、服務效益和服務可持續性三項內容。

(責任編輯:徐澍)