等時試井思想在指示曲線法測調技術中的應用

李澤奎

(中石油大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司第九大隊,黑龍江 大慶 163853)

等時試井思想在指示曲線法測調技術中的應用

李澤奎

(中石油大慶油田有限責任公司測試技術服務分公司第九大隊,黑龍江 大慶 163853)

在指示曲線測調技術應用過程中,不成功的井大部分原因是注水壓力不夠穩定。等時試井理論是一種產能試井理論,該理論在應用過程中并不需要流動壓力達到穩定,就可以對壓力和產液量進行錄取,再通過一定的計算就可以得出穩定的產能方程。為此,嘗試將等時試井思想應用于指示曲線法測調技術,利用一組不穩定的壓力流量數據,通過一定的計算來求出指示曲線方程中的未知參數,得到指示曲線方程,從而實現在不需要穩水的情況下,只通過一次測試就可以應用指示曲線的目的,由此大大提高該技術的成功率,并進一步縮短測調時間,提高測調效率。此外,該方法也可以進一步發展應用到其他水井測試項目中,進一步提高測試資料的及時性和準確性,從而使測試資料在水驅精細挖潛中發揮出更大的作用。

等時試井;指示曲線測調技術;壓力流量;指示曲線方程

測試服務一直被譽為油田注水的“診斷科”,測試技術的高低、測試資料的好壞直接影響到整個油田的水驅效果,尤其是水驅精細挖潛,對測試資料提出了更高的要求。指示曲線法測調技術是經過不斷研究改進而形成一種新型的水井測調技術,該技術與傳統的水井測調工藝相比有了很大的突破,在很大程度上提高了測調的工作效率,降低了工人的勞動強度,大大增加了測試資料的時效性,可以更及時有效的為水驅精細挖潛提供技術支撐。但在應用該技術過程中,不成功的井大部分原因是注水壓力不夠穩定。注水壓力穩定這一問題之所以會影響到該技術的成功率,是因為在應用指示曲線測調技術的時候需要通過2次測試獲得2組穩定的壓力流量數據,從而找出該井的地層吸水規律。但在現實測試過程中,如果不經過長時間穩水,測得的壓力流量數據往往是“假穩定”或不穩定的,如果穩水,各個井況本身存在差異,需要的穩水時間較長,甚至有些井本身就很難較長時間的穩定配注,這樣又會影響測調效率。

等時試井理論是一種產能試井理論,該理論在應用過程中并不需要流動壓力達到穩定,就可以對壓力和產液量進行錄取,再通過一定的計算就可以得出穩定的產能方程。為此,筆者嘗試將等時試井思想應用于指示曲線法測調技術。

1 等時試井原理

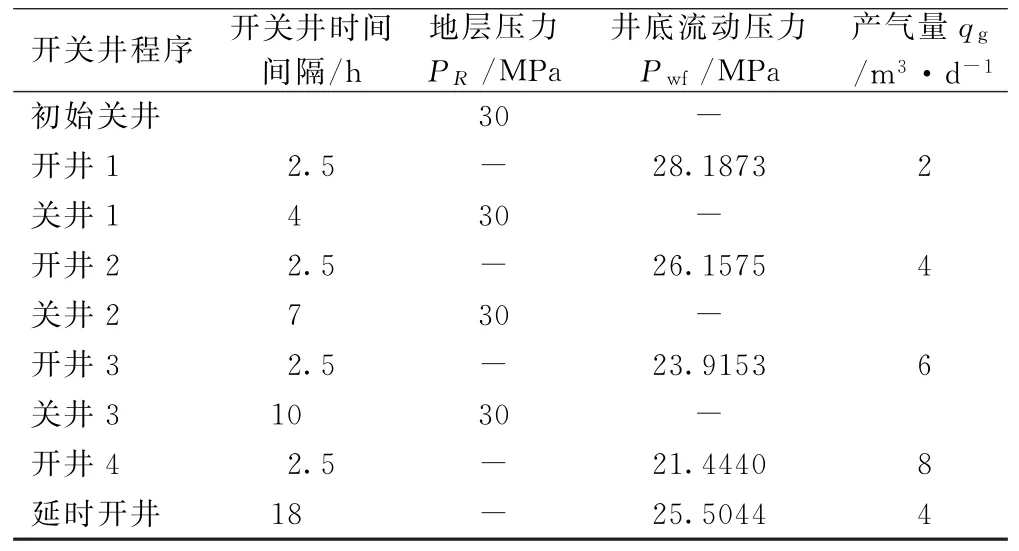

等時試井方法采取3個以上不同工作制度生產,同時測量流動壓力。實施時并不要求流動壓力達到穩定,同時每次改換工作制度開井前,關井恢復到原始底層壓力。井的產量和壓力對應關系見圖1,對應的數據示例見表1。

用測點數據作圖時,對應第i個工作制度下的產氣量qgi的壓差的計算方法是:

式中,Δpi為產氣量為qgi時的壓差,MPa; pR為地層壓力,MPa;pwfi為第i個工作制度下的井底流動壓力,MPa。

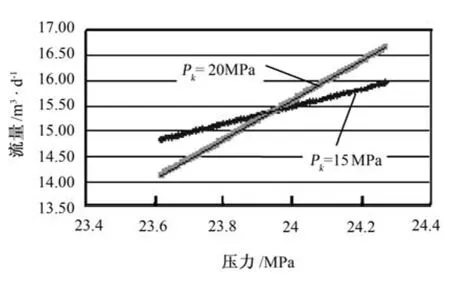

應用上述的對應關系,可以做出等時試井的產能方程圖,如圖2所示。從4個不穩定產能點,做不穩定方程的平行直線,得到穩定的產能方程線,然后用圖解法推算出無阻流量qAOF。無阻流量是指井底放空為大氣壓力時,產氣值將達到極限值,這時的氣井產量稱為無阻流量。

表1 等時試井壓力與產量對應關系舉例

2 指示曲線測調技術原理

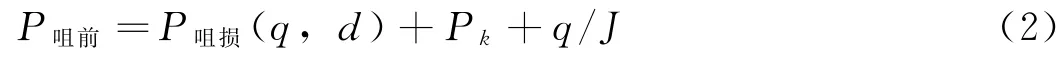

首先把注水井看成是一個整體壓力系統[1],有:

式中,P咀前為陶瓷水咀前的注入壓力,MPa;P咀損為注入流體經陶瓷水咀后的壓力損失,MPa;Pk為地層壓力,MPa;q為流經陶瓷水咀的流體流量,m3/d;J為吸水指數,無量綱。

現在水井測調所使用的電子流量計不但能夠測出分層流量,同時還能攜帶層段的咀前流壓值。這樣P咀前和流量q就已知,通過2次檢測卡片得:

通過式(3)可以確定地層壓力Pk和吸水指數J,也就是知道了地層吸水規律。假定某個層的水咀不變或者假定一個注水井調試合格以后井口應該具有的流壓值,就可以算出每個層段的咀前流壓值,把這個壓力和地質要求的配注量代入式(2),總能找到一個水咀直徑滿足這個方程。其他層段同樣這樣處理,就得到了水咀組合。

通過這一原理簡介就可以看出,必須獲取2組穩定的壓力流量數據才能求出吸水指數和地層壓力,從而得到準確的指示曲線方程。這就是前面提到的影響這一技術成功率的一個重要原因。下面嘗試利用等時試井的思想通過一組數據來進行吸水指數J和地層壓力Pk的計算。

圖2 等時試井產能方程示意圖

3 利用一組數據進行參數計算

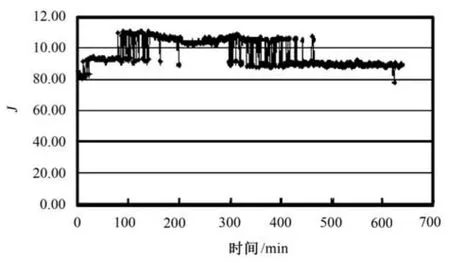

在調試時,首先測一遍檢測卡片,得到調前的壓力流量曲線,如圖3所示。

3.1 偏Ⅳ層段的計算方法

首先以箭頭所指偏Ⅳ層段為例來進行計算。假設地層壓力Pk=0.1MPa,從流壓臺階上選取n組壓力流量數據,其中第i點的壓力和流量為(Pi,qi),將此時的Pk及(Pi,qi)帶入式(2),求得此時的吸水指數Ji,這樣,利用n組壓力流量數據就可以求出n個吸水指數J,將這n個吸水指數做成J的圖版,就得到Pk=0.1MPa時的吸水指數曲線。依次下去,采用試湊法,將Pk每次增加的步長設為0.1MPa,再將流壓臺階上所選的n組壓力流量(P,q)帶入式(2),求得J,然后再作出J的圖版。因為地層壓力肯定小于該層的視流壓,所以Pk的試湊范圍為0.1MPa至視流壓。在作出的所有圖版中尋找J相對最平穩的圖版,此時的PkⅣ和JⅣ即為該層段的地層壓力和吸水指數。

圖3 調前壓力、流量曲線

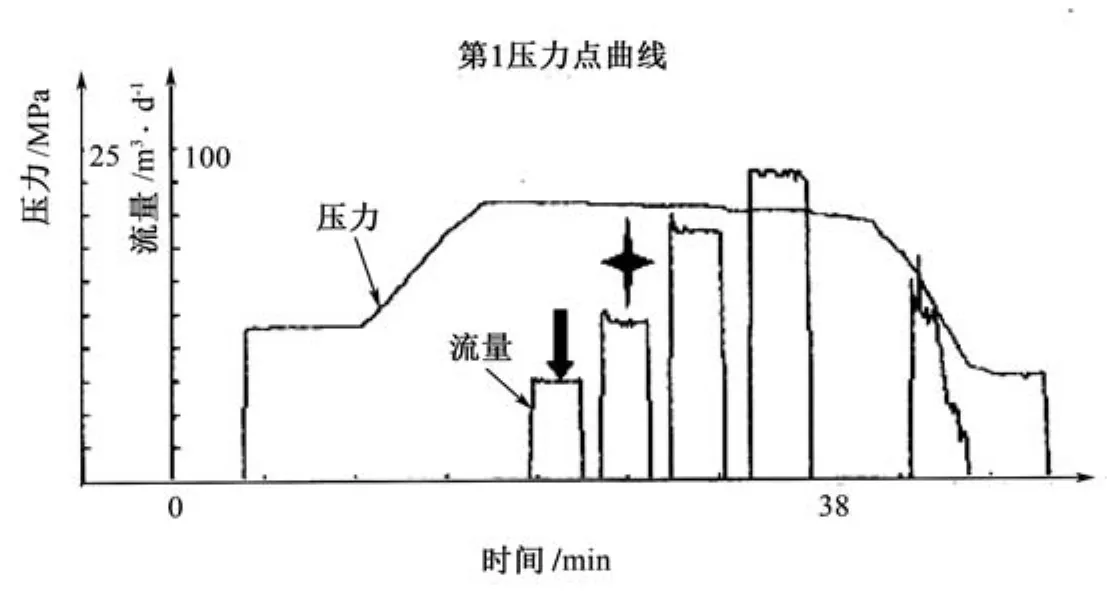

圖4所示為某口試驗井上當Pk=15MPa和Pk= 20MPa時,以壓力為橫坐標,流量為縱坐標所繪制的圖版,該圖版中2條趨勢線的斜率即為地層的吸水指數J。由圖4可見,Pk值越高趨勢線斜率越大,即J值越大。在繪制該圖版的過程中,為了便于計算,忽略了嘴損函數的影響,由此也可以看出,在不考慮嘴損函數的前提下,地層壓力和吸水指數基本成正比關系。

圖4 不同Pk試湊值下J的變化

3.2 偏Ⅲ層段的計算方法

現在的測試資料是用遞減方法計算流量的,所以偏Ⅲ層段地層壓力和吸水指數的計算要復雜一些。首先來確定偏Ⅲ流壓臺階上某一壓力點PⅢi所對應的真實流量qⅢi,將PⅢi減去與偏Ⅳ層之間的靜水柱壓力后得到的壓力PⅣ和確定的PkⅣ、JⅣ帶入式(2),求得流量qⅣ,再用流壓臺階上選取的流量qⅢ減去qⅣ得到qⅢi,然后將(PⅢi,qⅢi)代入式(2),同樣將Pk每次增加的步長設為0.1MPa,從Pk= 0.1MPa開始進行與偏Ⅳ相同的計算過程,最終求取該層段的地層壓力PkⅢ和吸水指數JⅢ。

利用同樣的方法即可求出偏Ⅱ和偏Ⅰ層的地層壓力和吸水指數。這樣就可以通過一次測試來獲取各層的地層壓力和吸水指數,從而可以進一步利用指示曲線測調技術來對該井進行后續的測調工作。

上面所述計算過程看起來比較復雜,但完全可以通過編程來實現最終的計算目的。另外,如果井下管柱為橋式偏心注水管柱和堵塞器,計算除偏Ⅳ外各層的地層壓力和吸水指數時就可以使用與偏Ⅳ完全相同的計算方法,從而使計算更加簡單。

4 實例驗證

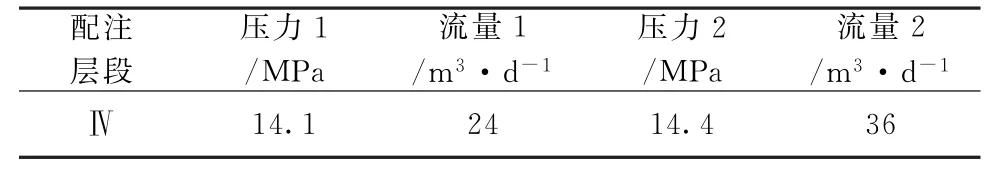

為了驗證上述理論以及計算的正確性,筆者選擇采油九廠T55-11井進行了試驗驗證。首先利用指示曲線法對該井進行了測調,并取得了成功。這里筆者只以該井偏Ⅳ層段為例進行驗證。在利用指示曲線法時,測得的2組壓力流量數據如表2所示。

表2 T55-11井偏Ⅳ層段在不同油壓下測得的壓力流量數據_

為了方便計算,筆者不考慮指示曲線方程中嘴損函數部分,則全井壓力系統平衡方程簡化為:

將表2中2組數據帶入方程(4),可以求出Pk=13.5MPa,J=40。

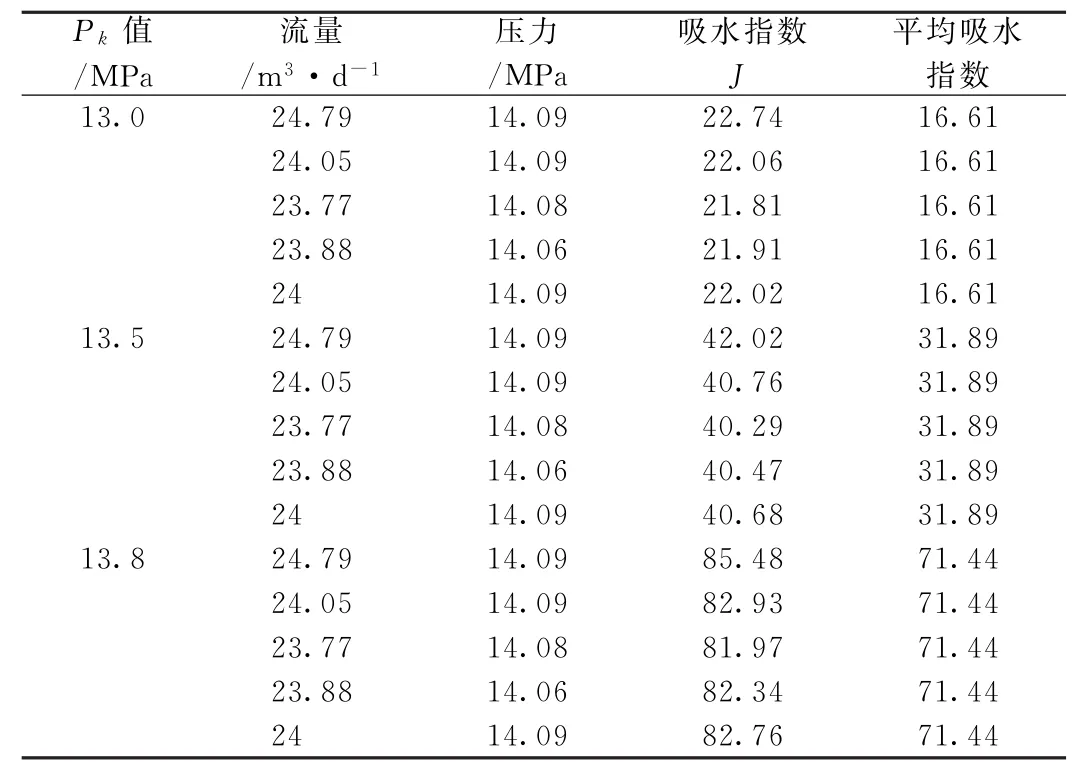

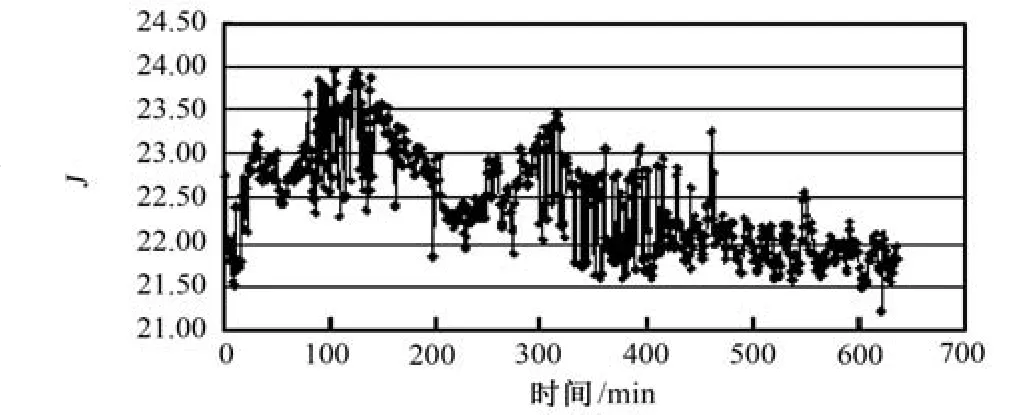

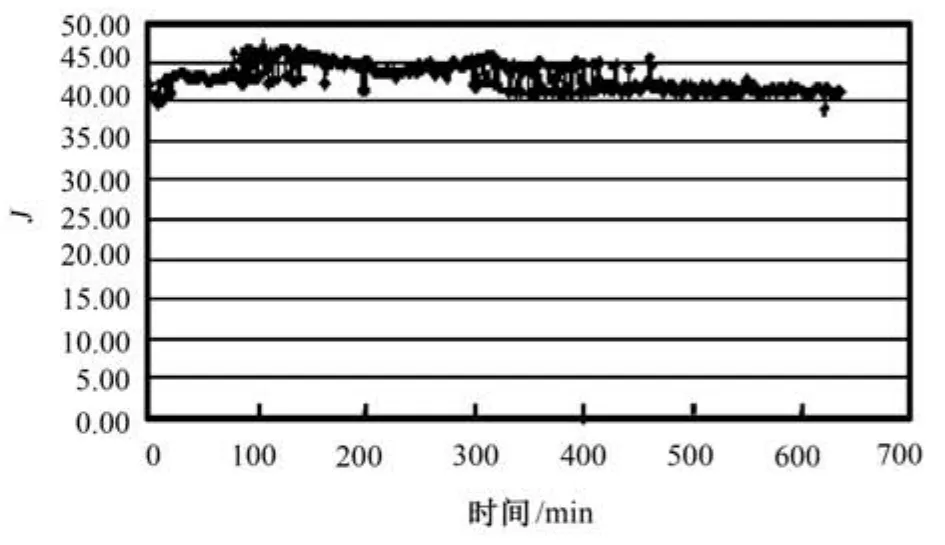

此外,筆者在現場對T55-11井進行了現場試驗,并對試驗數據列表,在不同假設Pk值的情況下進行計算,并作出了相應的J曲線組。在這里不可能將每個假設Pk下所得的吸水指數J以及相應的J圖版依依列出,為了方便對比,只選擇了Pk= 13.0MPa、13.5MPa、13.8MPa下的3組數據和3個相應的J圖版。表3以及圖5、圖6、圖7分別列出了各組計算數據以及相應的J圖版。

表3 不同Pk值時的試驗數據(選取)

從圖5、圖6、圖7不難看出,Pk=13.5MPa時所得到的J圖版是相對比較穩定的,也就是表3中的Pk值和J值比較接近T55-11井偏Ⅳ層段真實的地層壓力和吸水指數,這與利用指示曲線方程求得的Pk值和J值基本吻合,從而至少說明了這一理論計算方法在趨勢上是正確的。

圖5 Pk=13.0MPa時的J圖版

圖6 Pk=13.5MPa時的J圖版

圖7 Pk=13.8MPa時的J圖版

5 結語

筆者的目的只是通過以上的介紹闡述一個新的理論方法,并證明了該方法具有一定的可行性。具體將該方法應用于指示曲線測調技術還有很多細致大量的的工作要做。在以后的工作中,還需進一步對這一理論方法進行完善,并盡早的將其應用于生產實踐,提高測試資料質量,更好的發揮測試資料在水驅精細挖潛中的作用。

[1]王建輝.指示曲線法測調技術的逆向應用探討[J].中國石油和化工標準與質量,2012,33(9):53-54.

[編輯]洪云飛

湖北省高校學報研究會2014年綜合學術年會在荊州召開

4月27~29日,湖北省高校學報研究會2014年綜合學術年會在荊州召開,來自全省各高校學報或期刊的100多位會員代表參加了這次會議。會議由湖北省高校學報研究會會長、地球科學名譽主編王亨君教授主持;中國高校科技期刊研究會理事長、清華大學出版社期刊中心主任顏帥,湖北省政府參事、湖北省期刊協會會長黃國筠,長江大學副校長張玉清,荊州市政協副主席、長江大學教授李建明等領導出席了開幕式。

在開幕式上,作為此次會議的協辦單位,張玉清代表長江大學致詞,他介紹了長江大學發展情況及長江大學各個學報近年來所取得的進步;強調期刊在高校發展中具有非常重要的地位和作用;并對湖北省期刊同行對長江大學各個學報的支持表示感謝,祝愿各兄弟院校學報在未來得到更好的發展,更有影響力、號召力、凝聚力。

在年會報告會上,與會代表圍繞“高校期刊的改革與發展”這一主題展開交流討論。黃國筠給大家講解和分析了目前的期刊出版方針政策,并給與會代表通報了2014年湖北省期刊評優活動的相關信息;顏帥作了《中國科技期刊“三步走”》的報告,給代表們帶來了包括中國高校學報在內的中國科技期刊運行機制改革和發展的最新動態;王亨君作了《科技期刊數字出版與國際化》的報告;《華中師范大學學報(社會科學版)》副主編鄧宏炎談了對高校學報國際化的幾點思考;長江大學期刊社社長舒干介紹了《長江大學學報(自科版)》旬刊的辦刊經驗與教訓;《大地測量與地球動力學》主編柳建喬闡述了期刊集團化發展特征,并對當前存在的問題進行了分析;《武漢理工大學學報:材料科學(英文版)》執行主編陳銀洲詳實分析了科技期刊的變革與突圍;《中國地質大學學報(社科版)》主編劉傳紅則與大家一起探討了教育部“名刊工程”的建設;《湖北大學學報(社科版)》主編陳道德介紹了學報創辦特色欄目、爭創“名欄”的經驗。

TE357.6

A

1673-1409(2014)14-0104-04

2014-01-13

李澤奎(1968-),男,助理工程師,現主要從事油田試井方面的研究工作。