1958—2013年永興島降水氣候特征分析

馮國富,劉懷明,楊 勇

(1.海南省三沙市氣象局,海南 三沙 573100;2.安徽省南陵縣氣象局,安徽 南陵 241300;3.安徽省祁門縣氣象局,安徽 祁門 245600)

1 引言

永興島位于我國南海西沙群島東部,東西長1 850 m,南北寬 1 160 m,陸地面積 2.13 km2,是西沙群島和整個南海諸島中面積最大的島嶼,同時也是三沙市人民政府駐地。早在 20 世紀 80[1]、90[2]年代就有人分析西沙地區的氣候特點,顯示其降水是干濕分明的,柳艷菊[3]等對近50 a西沙的降水進行了分析,揭示其降水的波動性較大。而由于地處南海,四周沒有淡水來源,降水就成為其居民主要的淡水來源,所以對永興島降水變化特征的分析研究對國家促進南海開發有著重要意義。

對降水的氣候特征分析的研究由來已久[4-7],以魏風榮[8]介紹的方法尤為詳細,主要有線性傾向趨勢法、滑動T檢驗法、M-K檢驗法、小波分析等。這其中分析的地區主要集中在大陸地區,而對于南海地區的分析很少,并且沒有針對永興島降水的相關分析,已查詢到文獻如林正揚等[9]是對永興島的蒸發特征做了相關分析,為此本文通過分析永興島的歷史降水氣候特征,尋找其變化規律,以期為今后當地有效利用降水資源提供依據。

2 資料和方法

本文所用的資料選取永興島(16°50'N,112°20'E,觀測場拔海高度:4.7 m)1958—2013年逐月降水數據,處理為年降水資料。

文中使用的方法主要有線性趨勢傾向分析、累計距平分析、Motlet小波周期分析、M-K突變分析和MTT(滑動T檢驗)突變分析。

3 降水氣候變化特征分析

3.1 降水總量的年際和年代際變化特征

圖1是永興島1958—2013年年降水量的年際變化曲線圖,由圖可以看出永興島年平均降水量接近1 500 mm,最多出現在1995年,為2 857.1 mm,最少出現在2004年,為529.2 mm。永興島的年降水量呈略增加趨勢,其線性傾向率為12.2 mm/10 a,但增長趨勢并不顯著,未通過信度檢驗,這個與柳艷菊[3]等分析的一致。

圖1 永興島年總降水量年際變化曲線圖

為了能更好地分析永興島年降水量的年代際變化,給出其年降水量的累計距平圖(圖2)。從圖中可以看出,永興島年降水量階段性變化顯著,歷經多個多雨期和少雨期,為從整體上看出其階段性變化,對其做了11 a滑動平均。可以很清晰地看出,在20世紀60年代中期以前是偏少的;60年代中期到70年代末是一個很強的偏多時期;而從70年代末到21世紀初經歷了一個“V”型的變化,先是偏少年,然后又轉為偏多年,拐點在1990年附近;進入21世紀后又進入雨量相對偏少的階段。說明永興島的年降水量變化具有較強的年代際變化特征。

圖2 永興島年降水累積距平和11 a滑動平均圖

3.2 降水的年內和年際時間分布特征

為更清晰地看出不同年代降水在年內的分布特征,我們給出圖3。可以很看出,永興島降水量主要集中在6—11月,占全年降水量的80%以上(21世紀接近80%),以9月所占比重最大(20世紀80年代除外),12月至次年5月所占比重不大。其中20世紀70年代、80年代和90年代中8—10月的降水量就占到全年5成以上。最大單月降水量比重最大的為70年代的10月和90年代的9月,單月降水占到全年降水的20%以上。

圖3 永興島降水量不同年代年內分布特征

圖4給出的是月份—年份降水分布圖,更加能看出20世紀70年代中后期和90年代中后期單月降水量分別超過600 mm和800 mm,這印證了上述分析。圖中陰影部分是單月降水量大于100 mm的月份,也能明顯看出永興島的降水年內分布主要集中在6—10月,而1—5月降水量大于100 mm的月份極少。從年份的時間變化來看,其主降水月份集中在9月份附近。

圖4 永興島月降水的年際分布圖

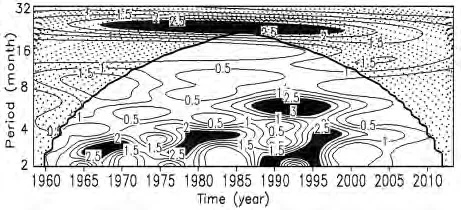

3.3 小波分析

為了更好地了解永興島年總降水量的周期性特征,給出其Morlet小波分析(圖5)。由圖可以看出,在20世紀60年代中后期和80年代附近以2~4 a的周期為主,其實60年代中后期的2期信號更加顯著。在80年代中期到20世紀末有兩個周期信號,分別為2~4 a和5~6 a,以5~6 a的周期信號更為強烈。進入21世紀后周期基本沒有通過信度檢驗,說明近期永興島的年降水周期性變化特征不明顯。

圖5 永興島年降水Morlet小波分析

4 總結

利用永興島56 a降水觀測資料,分析其年總降水量的年際和年代際變化,并對其降水突變和周期變化進行分析,結論如下:

①永興島年總降水呈現一個緩慢增長的趨勢,其年變化和年代際變化特征明顯;通過分析其年代際的變化發現,其經歷了一個“偏少—偏多—偏少—偏多—偏少”的過程,且近期處于相對偏少的時期。

②永興島降水年內分配不均,主要集中在6—11月,其歷史主要降水月份集中在9月份附近。

③通過周期分析,永興島年降水主要表現為2~4 a和5~6 a兩個周期,但21世紀后的周期特征不明顯。

[1]翟建績.西沙的氣候[J].氣象,1982,10.

[2]林愛蘭.西沙群島基本氣候特征分析[J].廣東氣象,1997,04.

[3]柳艷菊,閆俊岳,宋艷玲.近50 a南海西沙地區的氣候變化特征研究[J].地理科學,2008,28(6).

[4]王勇,李清泉,沈新勇.近50 a江淮地區6—7月降水特征分析[J].氣象科學,2011,31(1).

[5]李廣霞,陳傳雷,才奎志.遼寧夏季降水變化特征分析[J].氣象與環境科學,2008,31(2).

[6]毛宇清,吳海英,裴海瑛等.近50 a南京夏季降水的氣候特征[J].氣象科學,2012,32(1).

[7]郭圳勉,黃先倫,唐錢奎等.廣東陽江夏季降水的氣候特征分析[J].成都信息工程學院學報,2011,26(2).

[8]魏鳳英.現代氣候統計診斷與預測技術[M].北京:氣象出版社,1999.

[9]林正揚,唐海榮.永興1981—2010年蒸發特征及其影響因子相關性分析[J].氣象研究與應用,2012,33(4).

[10]符淙斌,王強.氣候突變的定義和檢驗方法[J].大氣科學,1992,16(4).