交叉眼干擾半實物仿真技術(shù)研究*

馬逸超

(1.航空制導(dǎo)武器航空科技重點實驗室,河南 洛陽 471009; 2.中國空空導(dǎo)彈研究院,河南 洛陽 471009)

0 引言

制導(dǎo)系統(tǒng)(guidance system)的半實物仿真(hardware in loop simulation)技術(shù)對于檢驗和提高武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)效能有著非常重要的意義。射頻制導(dǎo)半實物仿真試驗室,是考察制導(dǎo)武器在復(fù)雜電子對抗條件下對目標(biāo)截獲、跟蹤以及抗干擾能力的重要設(shè)施;能夠在試驗室內(nèi)對武器系統(tǒng)性能進行有效評估。交叉眼干擾是隨著電子技術(shù)發(fā)展出現(xiàn)的一種新型干擾,能夠?qū)走_角跟蹤回路產(chǎn)生有效干擾。本文對交叉眼干擾原理以及半實物仿真的實現(xiàn)難度進行了分析,并初步提出了一條工程可實現(xiàn)途徑。

1 交叉眼干擾分析

以下首先對交叉眼干擾的工作原理進行分析,之后將對在試驗室內(nèi)模擬干擾的半實物仿真技術(shù)要求進行分析[2]。

1.1 欺騙式干擾對雷達的作用原理

欺騙式干擾是干擾設(shè)備通過對雷達信號的截獲分析,并選擇合適的調(diào)制參數(shù)生成干擾信號;誘使雷達測距、測速、測角回路的測量信息與真實值產(chǎn)生偏離[3]。以下分別為雷達原理方程,以及干擾對雷達的作用方程[4]:

(1)

雷達收到的干擾功率為

(2)

式中:Pt為雷達發(fā)射功率;Prj為雷達收到干擾功率;Pj為雷達干擾機功率;Gj為干擾機發(fā)射天線在雷達方向上的增益;Gt為雷達天線增益;Gr為雷達接收天線在干擾方向的增益;Rj為干擾機與雷達之間的距離;σ為目標(biāo)雷達散射截面。

由式(1),(2)可知,干擾信號與目標(biāo)回波信號功率公式不同,信號特征也有差異;因此在干擾與目標(biāo)仿真模型設(shè)計時,應(yīng)對干擾機功率、雷達接收天線在干擾方向的增益、目標(biāo)類型、作用距離等參數(shù)進行綜合模型設(shè)計,才能較真實地模擬復(fù)雜電子對抗環(huán)境。

1.2 交叉眼干擾的工作原理

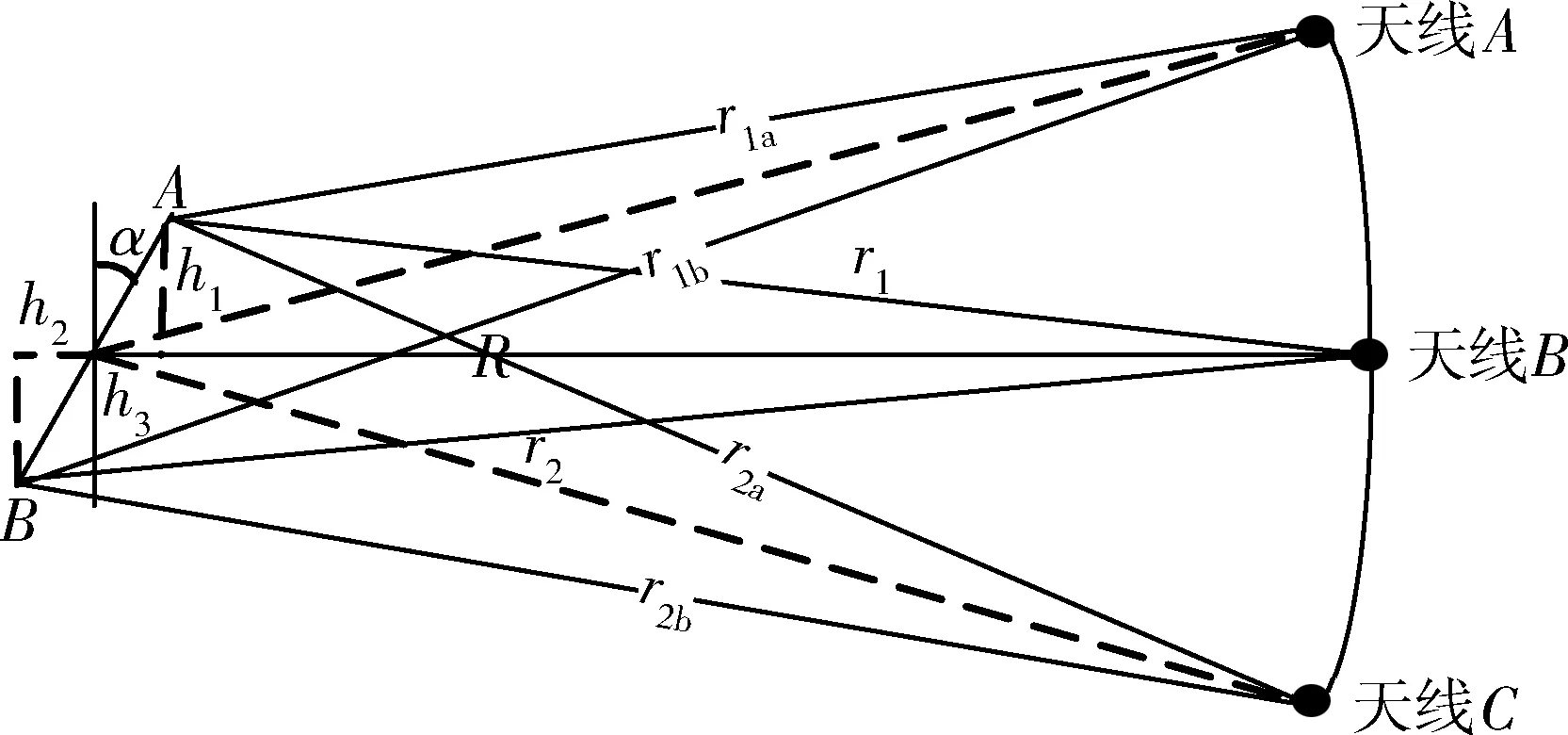

交叉眼干擾是一種針對雷達角跟蹤通道的干擾方式。它采用2個或多個在空間上相隔一定距離的干擾輻射源發(fā)射模擬雷達回波,并使其在功率/相位等參數(shù)上滿足一定條件,各發(fā)射信號在雷達接收天線口面合成,形成局部特殊輻射場。該輻射場的波前在雷達所在位置的局部發(fā)生畸變以產(chǎn)生假象,使以平面波前檢測為原理的雷達,誤認(rèn)為輻射源在另外的虛假位置。交叉眼干擾參數(shù)選擇適當(dāng)時,可以使被干擾雷達的瞄準(zhǔn)軸超出兩干擾源連線的方向,產(chǎn)生較大的角誤差。交叉眼干擾機通常由2路獨立的干擾機組成,如圖1 所示[5]。其中接收天線R1與發(fā)射天線J2處于同一位置,接收天線R2與發(fā)射天線J1處于同一位置,工作時還需要保證2路射頻通道寬帶信號的相位一致性。

圖1 交叉眼干擾機工作原理圖Fig.1 Cross-eye jamming machine working principle diagram

設(shè)2相干干擾源在天線孔徑處產(chǎn)生的電場相位差為φ,通過計算可求得天線跟蹤的方向θ滿足公式:

(3)

由于角度θ很小,tanθ≈θ,所以有

(4)

式中: θ為誘偏誤差角;β為2個信號振幅比;Δθ為2個干擾源之間的角度差。

式(4)為交叉眼干擾的原理公式。從以上公式分析,相干干擾能直接干擾單脈沖雷達的角跟蹤系統(tǒng)。產(chǎn)生干擾的原理就是利用空間相隔一定距離的2個點源的信號在幅度上相等,相位相差180°,在空間產(chǎn)生極為嚴(yán)重的相位波前失真。雷達接收到這種信號后,就會使天線跟蹤點偏離開2個干擾源間距之外。

1.3 交叉眼干擾半實物仿真技術(shù)要求分析

從公式(4)的分析中可以得出結(jié)論:兩相干干擾源產(chǎn)生的相位波前失真,取決于干擾源的振幅比β,兩干擾源在天線孔徑處產(chǎn)生的電場相位差φ以及兩干擾源的距離。當(dāng)干擾源之間的距離固定、相位相反、振幅相等時相位波前失真最大而與雷達的天線方向圖形狀無關(guān)。由公式分析可知當(dāng)干擾參數(shù)選擇:β=1.0±0.1,φ=180°±5°時干擾效果較為明顯[6]。如果直接依照原理公式實現(xiàn)該項干擾的半實物仿真,目標(biāo)模擬器的系統(tǒng)精度必須高于干擾控制參數(shù)一個數(shù)量級,這對于半實物仿真目標(biāo)模擬器設(shè)計指標(biāo)提出了很高的要求[7]。

首先,由于戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈的雷達導(dǎo)引頭工作頻段較高,因此1 mm的距離誤差將造成幾十度的信號相位誤差。陣列式目標(biāo)模擬器系統(tǒng)構(gòu)成復(fù)雜,其微波連接電纜數(shù)量巨大,因此很難保證各輻射路徑相位的精度要求。其次,目標(biāo)模擬器采用大量微波有源器件,其幅度/相位的工作特性不僅與頻率有關(guān)而且與功率和環(huán)境溫度有關(guān),因此幅度相位控制精度很難滿足仿真需求[8]。

從以上2方面分析,直接使用交叉眼干擾的原理公式實現(xiàn)該項干擾的半實物仿真從工程角度考慮基本無法實現(xiàn),因此需要從其他途徑研究實現(xiàn)交叉眼干擾仿真的方法。

2 交叉眼干擾仿真研究途徑

根據(jù)以上分析,直接采用交叉眼干擾原理公式進行半實物仿真試驗方案設(shè)計存在較大的技術(shù)難度,因此以下將從陣列式目標(biāo)模擬器的工作原理出發(fā)進行分析并結(jié)合合成場原理,通過研究控制三元組的3個輻射單元的幅度/相位控制關(guān)系,使三元組在雷達天線處的相位波前畸變與交叉眼干擾效果等效。

2.1 陣列式目標(biāo)模擬器原理

陣列式目標(biāo)模擬器組成面陣的基礎(chǔ)常有矩形陣、四邊形陣、三角形陣等,其中,三角形陣天線之間的耦合最小,且對相同的視場角,所需天線數(shù)目最少,故最常使用。因此本文將主要針對采用三角形陣(簡稱三元陣)形式的目標(biāo)模擬器進行研究。陣列式目標(biāo)模擬器以3個天線為目標(biāo)子陣,組成三元組,同時輻射電磁波。根據(jù)各天線輻射射頻信號能量的相對大小,存在一個等效的能量輻射中心,作為仿真的目標(biāo)回波信號。三元組目標(biāo)合成原理如圖2所示。

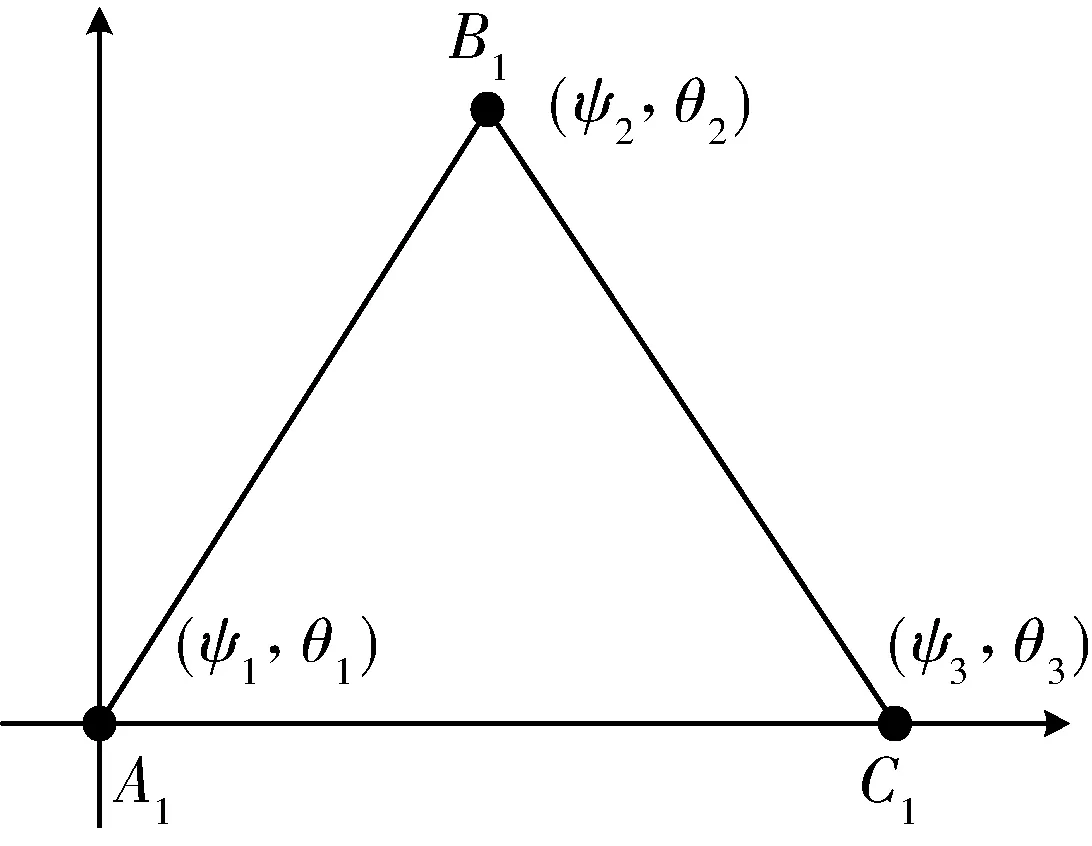

假設(shè)3個天線方位角分別為ψ1,ψ2,ψ3,俯仰角分別為θ1,θ2,θ3,其物理位置如圖3所示。

注:A,B,C為三元組的3個天線;R為觀測點到3個天線的距離圖2 三元組目標(biāo)合成原理圖Fig.2 Three-element group target synthesis principle diagram

圖3 三元組物理位置示意圖Fig.3 Three-element group physical location

設(shè)A,B兩天線輻射信號的相位差為φ1,A,C之間的相位差為φ2,且A,B,C為同頻率信號,且觀測點到各天線的距離相等,即不存在波程差引起的相位差,則3路信號的合成場強為

E=Emejωt-αR-ψφ1φ2,

(5)

如果三元天線輻射的信號相位相同,則合成場強可簡化為

E=Emej(ωt-αR),

(6)

式中:αR為傳輸路徑產(chǎn)生的相位差。

對于天線和觀測點相對位置固定的情況下,αR為常數(shù),可通過調(diào)整信號的初相加以補償,故可令其為0。則合成場強為

E=Emejωt.

(7)

合成場強的指向即為三元陣等效能量輻射中心的指向,它也可由方位角ψ和俯仰角θ來描述,由空間矢量疊加原理可得,其正切分別為

(8)

以上即為三元組目標(biāo)位置合成公式。由公式(8)可知,目標(biāo)的等效位置不僅決定于三元組信號的幅度,也取決于三元組信號的相位。

2.2 三元組合成等效交叉眼干擾

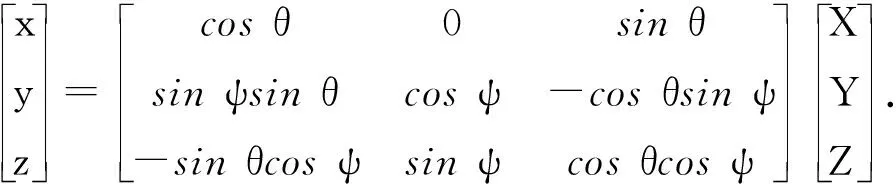

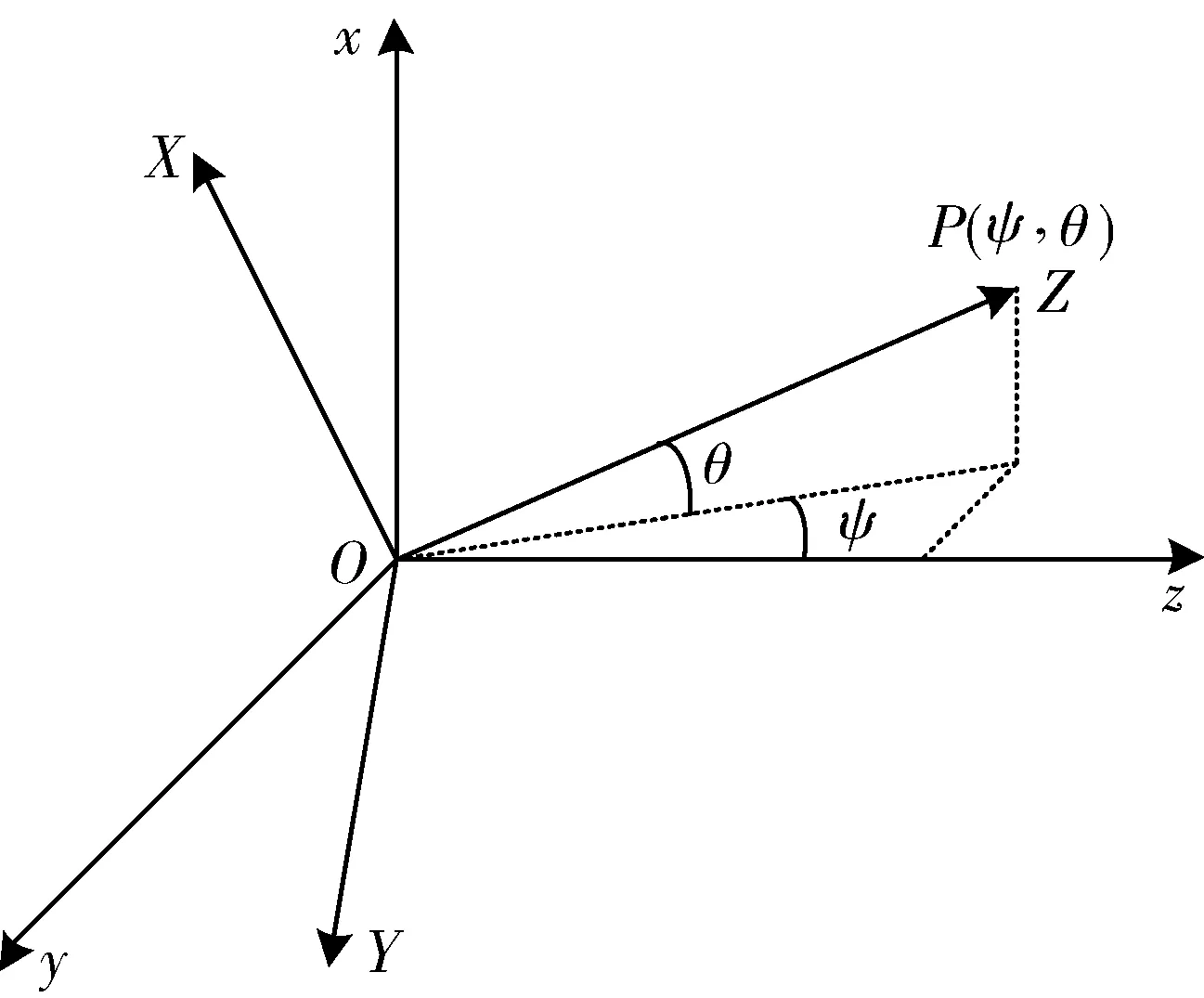

由于采用3個天線進行目標(biāo)位置合成,三元組在雷達天線處的合成波前可以不再是球面波,即波前相位產(chǎn)生畸變,其工作原理與交叉眼干擾有相似之處[9]。基準(zhǔn)坐標(biāo)系和天線坐標(biāo)系如圖4所示,目標(biāo)在基準(zhǔn)坐標(biāo)系中的角度位置為(ψ,θ),雷達天線指向目標(biāo)時,雷達天線口面上任一點在天線坐標(biāo)下坐標(biāo)為(X,Y,Z),在系統(tǒng)基準(zhǔn)坐標(biāo)系下的坐標(biāo)為(x, y, z)。從天線坐標(biāo)系變換到基準(zhǔn)坐標(biāo)系:

圖4 基準(zhǔn)坐標(biāo)系和天線坐標(biāo)系Fig.4 Reference coordinate and the antenna coordinate

三元組在基準(zhǔn)坐標(biāo)系下的角度坐標(biāo)為 (ψ1,θ1),(ψ2,θ2),(ψ3,θ3),計算天線口面的接收場。天線上任意一點(x,y,z)到三元組第i個單元的距離為R,三元組各單元饋電幅度為Ei,各單元饋電相位為φi將各單元視為點源。根據(jù)雷達天線不同的口面場分布可以算出天線口面(x,y,z)處的接收場為[10]

(9)

式中:Is為雷達天線口面場分布。

以比相單脈沖雷達為例,將雷達天線口面分為4個區(qū)域,如圖5所示[11]。對這4個區(qū)域進行不同的饋電可以分別得到和波束以及俯仰差,方位差波束。4個象限同相饋電得到和波束;1,4象限同相饋電,2,3象限同相饋電并與1,4反相,得到方位差波束;1,2同相,3,4同相并與1,2反相,得到俯仰差波束。

圖5 雷達天線示意圖Fig.5 Schematic diagram of the radar antenna

三元組在雷達天線口面某一象限的合成場為

(10)

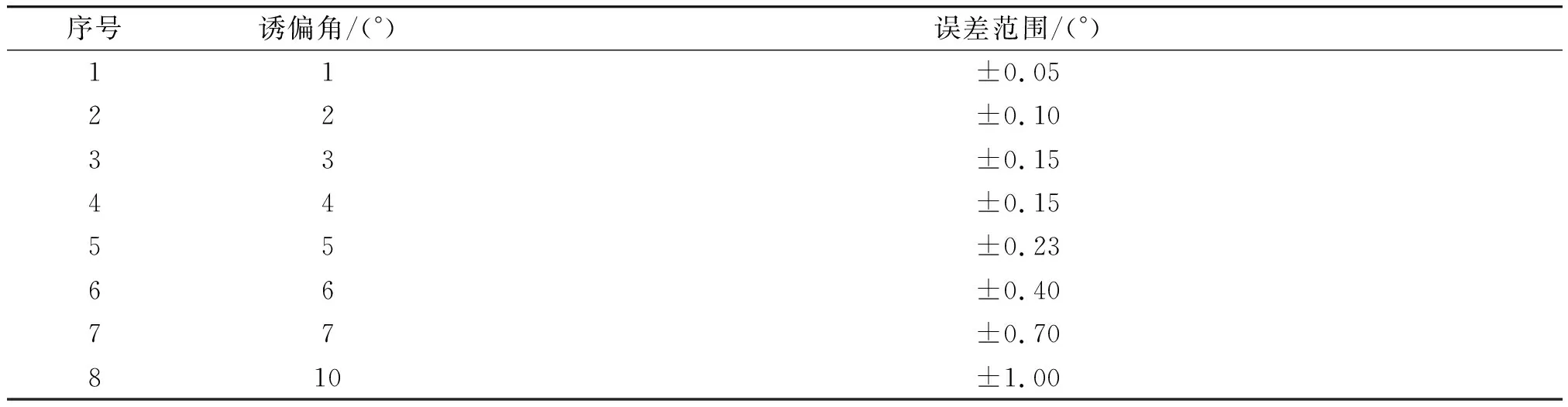

則可得出雷達測角的方位差與俯仰差表達式,令其計算結(jié)果與干擾誘偏狀態(tài)下的結(jié)果相等,通過對式(10)求解方程組可以求出三元組各單元的饋電幅度與相位。通過在微波暗室內(nèi),應(yīng)用干涉儀式校準(zhǔn)裝置對模擬的目標(biāo)回波信號進行角度測量,其結(jié)果如表1所示。

表1 干擾誘偏角位置測量結(jié)果Table 1 Interference angle measurement results

測試數(shù)據(jù)表明,該仿真方法在模擬誘偏角較小時精度較高;模擬誘偏角較大時精度較低;該現(xiàn)象與系統(tǒng)幅度相位控制精度有關(guān)。當(dāng)誘偏角較大時,對仿真信號的幅度相位控制精度要求較高,因此模擬精度較低。由以上分析可知:該方案產(chǎn)生的干擾信號具有與交叉眼干擾相似的指向效果。

3 結(jié)束語

本文通過對交叉眼干擾的工作原理,以及半實物仿真試驗室實現(xiàn)這一干擾仿真的難點進行分析,提出了從三元組目標(biāo)位置合成原理出發(fā)實現(xiàn)交叉眼干擾半實物仿真的一種實現(xiàn)途徑。通過在實驗室利用目標(biāo)模擬器校準(zhǔn)裝置[12]進行測試證明,該方法實現(xiàn)的干擾效果與直接采用交叉眼干擾的原理公式相同,并且具備了較高的工程可實現(xiàn)能力。

參考文獻:

[1] 陳方予,趙蕾,李明.單脈沖測角系統(tǒng)干擾方法初探[J].現(xiàn)代防御技術(shù),2009,37(6):96-100.

CHEN Fang-yu,ZHAO Lei,LI Ming. Jamming Monopulse Angle Measurement Study[J].Modern Defence Technology,2009,37(6):96-100.

[2] 楊立明,呂濤,陳寧.相干兩點源對比相單脈沖測角的干擾機理分析[J].彈箭與制導(dǎo)學(xué)報,2012,32(3):209-212.

YANG Li-ming,Lü Tao,CHEN Ning.Analysis of Interference Elemnets of Coherent Dual-Sources to Phase-Comparison Angle Tracking of Monopulse[J].Journal of Projectiles, Rockets,2012,32(3): 209-212.

[3] 周博,王石記,司錫才.比幅比相測角中誤判概率的研究[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2003,25(11): 1324-1326.

ZHOU Bo,WANG Shi-ji,SI Xi-cai.Research on the Misjudgement Probability in the System Angle Measuring with Amplitude and Phase Information[J].System Engineering and Electronics,2003,25(11) 1324-1326.

[4] 婁澤廣,董勝波,范慶輝.脈沖壓縮雷達兩種測角方法的比較[J].現(xiàn)代防御技術(shù),2012,40(1): 133-136.

LOU Ze-guang,DONG Sheng-bo, FAN Qing-hui. Comparison of Two Angle Measurement Method`s of Pulse Compression Radar[J].Modern Defence Technology,2012,40(1):133-136.

[5] 王慧萍,張有益.一種交叉眼干擾技術(shù)實現(xiàn)的新方法[J].艦船電子對抗,2007,30(6):23-25.

WANG Hui-ping,ZHANG You-yi.A New Method to Realize Cross-Eye Jamming Technique[J].Shipboard Electronic Countermeasure, 2007,30(6): 23-25.

[6] 黃慶東,張林讓,盧光躍.一種改進的交叉眼角度欺騙技術(shù)[J].通信技術(shù),2009,42(8):73-78.

HUANG Qing-dong,ZHANG Lin-rang,LU Guang-yue. An Improved Cross-Eye Angular Deception Jamming Technique[J].Communication Technology,2009,42(8): 73-78.

[7] 鄧方藝,王鵬飛.被動雷達導(dǎo)引頭信號分選算法研究及仿真[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2012,35(13):72-74.

DENG Fang-yi , WANG Peng-fei.Signal Deinterleaving Algorithm of Passive Radar Seeker[J].Modern Electronic Technique,2012,35(13):72-74.

[8] 宋立眾,喬曉林,孟憲德.脈沖多普勒雷達導(dǎo)引頭角欺騙干擾的極化抑制[J].電波科學(xué)學(xué)報,2005,20(3):353-357.

SONG Li-zhong,QIAO Xiao-lin,MENG Xian-de.Polarization Suppression of Angle Cheating Interference in Pulse Doppler Radar Seeker[J].Chinese Journal of Radio Science,2005,20(3):353-357.

[9] 侯民勝,朱瑩,樊曉明.非相干干擾下導(dǎo)彈的命中誤差[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2010,33(9):11-13.

HOU Min-sheng,ZHU Ying,FAN Xiao-ming.Missile Hit Error Under Noncoherent Jamming[J].Modern Electronic Technique,2010,33(9):11-13.

[10] 倪震明,陳長海,劉俊.防空導(dǎo)彈導(dǎo)引頭建模與仿真[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2012,35(17):25-29.

NI Zhen-ming, CHEN Chang-hai, LIU Jun.Modeling and Simulation of Air-Defense Missile Seeker[J].Modern Electronic Technique,2012,35(17):25-29.

[11] 孫彪.相控陣?yán)走_導(dǎo)引頭捷聯(lián)去耦數(shù)字平臺設(shè)計[J].電子設(shè)計工程,2012,20(13):79-82,85.

SUN Biao.Strap-Down Decoupling Digital Platform Design of Phased Array Radar Seeker[J].Electronic Design Engineering,2012,20(13):79-82,85.

[12] 同武勤,凌永順,張鑫.毫米波無源對抗技術(shù)淺析[J].光電技術(shù)應(yīng)用,2004,19(3):49-52.

TONG Wu-qin,LING Yong-shun,ZHANG Xin.Brief Analysis of MMW Passive Countermeasure Technique[J].Electro-Optic Technology Application,2004,19(3):49-52.