古典多維論 對話靳尚誼之徒 郝重海

陸愛華

畢業于中央美術學院油畫系第一工作室的郝重海,曾師從于著名油畫大師靳尚誼,但郝重海如今是成功的雕塑藝術家,曾經的求學過程為他鋪墊了古典溫潤的回憶,如今他還有著堂?吉訶德式的悲壯、厚重、扎實、正直,也不乏涓涓細流的金子般的情感。用不同角度來看郝重海的藝術世界,你會發現別具精彩。

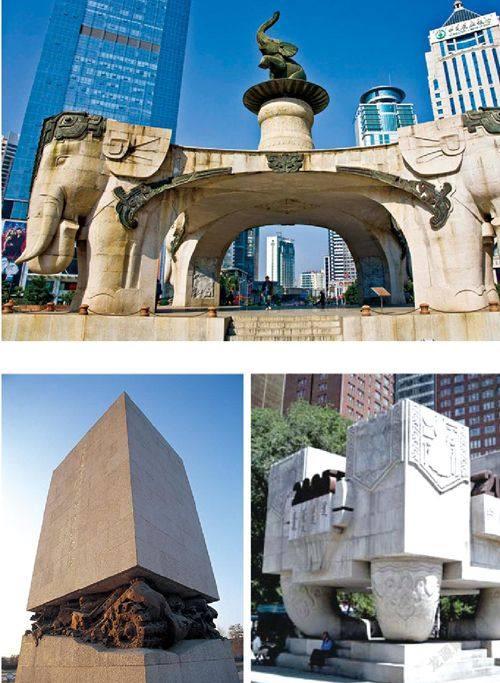

郝重海, 1968年生于內蒙古呼和浩特, 1988年考入中央美院油畫系第一畫室,師從于著名油畫家、中央美院院長靳尚誼。雕塑代表作品:《中國抗日戰爭紀念碑》、《大連建市百年》、《中國乳都》以及北京奧林匹克公園民族大道藝術工程——《民族和諧闕》《民族之花》《農歷壇》等。

《北京奧運和諧闕》

靳尚誼油畫:《青年女歌手》

解密 央美第一畫室

中央美術學院油畫系第一工作室自1959年吳作人先生創立至今已經55年了。郝重海在美術學院期間是第一畫室的黃金時代,當時靳尚誼先生主持,還有潘仕勛、孫為民、楊飛云、朝戈等幾位老師教學。郝重海認為,人們所說第一畫室的所謂“古典”油畫風格其實是一種誤解。第一畫室的特點可以概括為強調“寫實”、強調“素描”。

當時,郝重海也深受靳尚誼先生影響,對文藝復興及其以后寫實油畫藝術傳統進行了深入的學習和研究。談到文藝復興就必須上朔到古羅馬以及古希臘的藝術。這一藝術體系區別與世界其他藝術形式的核心就是“寫實”,寫實的基礎就是三維空間。他們當時的學習圍繞三維空間的認知和表達進行,學習的目的就是掌握空間的藝術表現力。可以說在這種寫實的傳統下,油畫和雕塑沒有太大的區別。只不過油畫需要把三維空間的場景做一個圖像式的轉換而已,類似于照相,所謂風格就是解像方式的區別與變化。西方繪畫藝術從古至今的根本屬性就是基于這一傳統,“圖像”。西方傳統油畫藝術表達的路線圖簡單說來就是這樣的:觀眾,觀看平面的繪畫——引起真實空間的聯想——被表達內容所感染。反過來,創作者,構思想表達的感覺——構筑虛擬三維空間——轉化為繪畫圖像。這樣看來,中間的三維空間階段是西方寫實繪畫的根本所在,這和雕塑的實際的三維空間在概念上完全一致。在這一體系中“素描”實際上是空間到繪畫的轉換技巧。所以在學習傳統寫實油畫的過程中,“素描”非常重要,是基礎語言,但更為重要的是三維空間的概念,是素描語言的基礎,如果沒有基于三維空間的觀察力合想象力,素描將不復存在。

郝重海在回憶央美學習的日子,也表達了他對于老師的情感:“師從靳尚誼先生,是我的榮幸,他為我開啟了一扇大門。從他這里我知道了搞藝術不僅需要天賦與感性,更需要科學和理性。雖然當時我沒完全弄懂什么是古典精神,為以后的人生觀和藝術觀的形成產生重大影響。”

從古典畫室走出來的郝重海,對于古典他有自己的一番見解:他眼中的“古典”是心中的古典,即古典精神。不是一種樣式,而是世界觀與藝術觀。他認為藝術中的古典與現代最大的區別在于看待世界的的出發點不同。古典主義是更多的從大寫的“人”的角度看待世界,包含人類的理想主義以及更多的人類社會宏觀的認知和共性的表達。現代主義則更多的是從個人的角度看待世界,包含人個體的情感以及更多的具體感受和個性的表達。從這個意義上講靳尚誼先生強調的從文藝復興開始的傳統,只能說是寫實繪畫的傳統,跟古典精神毫不相干。郝重海認為與其說文藝復興是一個傳統的開始,不如說是西方古典精神的最后輝煌更為恰當。如果用具體的作品來形容一下 “古典”:西方,文藝復興以前,包含中世紀基督教藝術、羅馬、希臘以及埃及其他古代藝術都是古典藝術。東方,中國文人畫興起以前的,包含唐宋、秦漢、先秦以及印度及其他東方古代藝術也都是古典藝術。有意味的是,正是西方的文藝復興藝術和東方的文人畫開啟了藝術世界的“個人意識”的興起,“個人意識”埋葬了古典藝術,造就了現代藝術,當代藝術更是“個人意識”的濫觴了。

構筑 城市古典氣質

在郝重海從中央美院畢業后的四年間,他都在為生活而奔波,直到1996年的一個偶然的機會,一位老師聽說他是學油畫的,推薦他為雕塑家畫效果圖。當雕塑家的方案被定制方屢次否定后,雕塑家決定讓郝重海一試,結果這就打開了郝重海的雕塑創作之路。可以說,不是郝重海選擇了雕塑,是雕塑選擇了郝重海。

P:似乎你的雕塑作品都有很厚重的體量感,穩重、扎實的感覺?

郝重海:由于我師從靳尚誼先生,自然對文藝復興以及古典藝術多了一些了解,雖然上學時沒有理解真正的古典精神,也沒有學會古典的油畫,但那個時期的學習對我的藝術觀形成起了很大的作用。永恒、力量、和諧、秩序等這樣的具有古典主義的氣質慢慢融化在我的意識里。這種氣質的物化結果就是在作品上顯示的厚重、穩重、扎實的感覺。另外,我的作品大多是公共藝術,設置在公共空間的藝術作品,對觀者具有強制性,不論你喜不喜歡、愛不愛看,都會被迫看到,這樣的作品就不能是作者純粹的自我感受,它必須承載一些社會責任,這種責任當然應該具有一定的正面意義。公共藝術一般都是由公共投資建造,多為永久建筑,雖然也可以表現一些現實的即時性內容,但它的深層多為相對永恒的內核。這些公共藝術的特征,客觀的提出了要求,而這種要求和我的藝術理想產生了契合,這也是我能一直堅持從事公共藝術的原因。公共藝術不斷為我提供的刺激,反過來也使我對社會、對自然、對人生價值、對藝術的本源做深層、宏觀的、大跨度的思考。這種思考和反省在個人價值至上的當代,有著堂?吉訶德式的悲壯。

以這樣的藝術觀指導下的創作,在極端個人意識為藝術主流的當下,經載的辛勞比不上一聲應時的尖叫,鄭重的論述比不上輕佻的反諷。這樣的社會真的需要古典精神的回歸,真的需要騎士、需要士大夫,哪怕真的像堂?吉訶德一樣。我幻想著厚重、扎實、正直成為時尚。

P:你是如何理解公共空間雕塑的?在戶外,有光影、天氣、人,不同的影響,很多不定性的因素。

郝重海:雕塑在戶外公共空間中,或在戶外公共空間中的雕塑形態的公共藝術。按照創作手法來看,可以都叫做公共空間雕塑。我習慣把在戶外公共空間中的這種作品,叫做“構筑物”。在創作時,自然環境、社會環境、人文環境都會對作品的形態產生影響,有各種各樣的限制。和個人創作相比,公共藝術可以說是“限制創作”,更需要我關注更多東西,其他門類的藝術、建筑、文學、自然科學、社會學、經濟學、乃至哲學都是必要涉獵的領域。這是公共藝術的困難所在,也是魅力所在。我更愿意把 “空間的雕塑”看做“構筑物”,也可能是一件雕塑、也可能是一座建筑、也可能是一棵樹、也可能是一塊廣告什么的,也可能什么都沒有。有限的自由蘊含著無限的自由。

P:現在公共空間雕塑逐漸成為城市的一張文化名片,你是如何看待城市雕塑的發展?

郝重海:這是一個中國特有的話題。現代意義的城市在中國的歷史很短,建國以后才開始系統的建設,更多的重視城市功能的建設。隨著中國城市化的進程,近十年中國的城市系統取得了飛速的發展,但距離功能完善和成熟還有相當的距離。在飛速發展的過程中,越來越多的城市開始重視城市的文化形象建設,公共空間的雕塑起到了很好的作用,很多優秀作品成為城市的名片,這是從沒有到有的初級階段,人們對公共空間雕塑從點綴、到標志到紀念物有了一般性的概念認識。隨著城市的建設逐步完善,城市文化逐漸發育,城市中的藝術品就會從淺層逐步深入其中,成為城市的靈魂。

閃念 金色靈感碎片

在宏大的構筑過程中,郝重海的腦海也會閃爍出細膩的情感,他將其詩意地抒寫記錄下來,匯集于方寸之間的黃金藝術。

P:現在你還創作黃金藝術品,從宏大的城市雕塑跳躍到咫尺之間,感覺會不會差很多?

郝重海:我創作大型雕塑和小型黃金藝術作品,在技術、藝術上沒有看上去那么大的差別。我把我的黃金藝術作品稱作“靈感的碎片”。我在構思大型雕塑的過程中,為尋求更多的可能性,會產生大量的思維閃念,這種閃念絕大多數都不會變成雕塑,尤其公共雕塑,但都會有閃光的價值,哪怕很小,非常可惜。我創作的黃金藝術作品的靈感就來源于此。另外創作的手法都是運用雕塑的語言,本身毫無障礙。如果說差別,小型黃金創作更加自由,多了一些隨性。

P:為什么你會如此鐘情于黃金?

郝重海:黃金是自然界特殊的稀有金屬,有著穩定的物理屬性,更有著獨一無二的美麗的金黃色澤。由于黃金有著和陽光一樣的色澤,在人類社會的早期,被看做是太陽的象征,用于對太陽的崇拜。后來引申為尊貴地位的象征,人們賦予了黃金無上的精神價值。隨著社會物質的豐富,由于它的稀有和尊貴,成為財富的擔保,進而成為財富的象征。人們賦予它的物質屬性漸漸超過了它的精神屬性,直到成為世界性貨幣。我要嘗試用文化的力量,用藝術的魅力還原黃金的本來面目,嘗試用黃金所承載的精神力量來喚醒人們內心的精神渴望。

P:在你心中,是否還有很多細膩的文藝夢想?你追求的藝術境界是什么樣的?

郝重海:我曾經看一個老篾匠編制蔑器,竹篾鋒利無比,在他手上,上下翻飛卻柔順、細膩,一件件精美的器物優雅、從容的創造出來。從早到晚,終日不輟。以此終老,不亦悅乎!

《五象廣場》

《抗戰紀念碑》

《乳都》

大連《建市百年紀念》

《迷惑的眼神》

《北京金融街》