創作我們的“抗戰史詩”

劉耿

又到“七七事變”紀念日,有沒有那么一部史詩級的偉大影視作品,可以永久地安放我們對這段歷史的全景記憶、全面反思、全體立場?

抗戰的故事該如何講述,是一個關乎歷史記憶和現實文化建構的問題。進入新世紀后,大片時代來臨,多元的人性化角度和更豐富的戲劇化的處理方式,使中國電影在政治立場和文人情懷上的慣性被打破,開始嘗試多點突擊。

高群書、陸川等導演以“偽紀錄片”(《東京審判》《南京南京》)形式講述抗戰;在題材開掘上,不再局限于上世紀以敵后戰場為主體的游擊戰爭描寫,而是突出了全民族抗戰的偉大壯舉,不僅較為真實地再現了正面戰場,而且別開生面地發掘了中國抗戰的世界史意義。

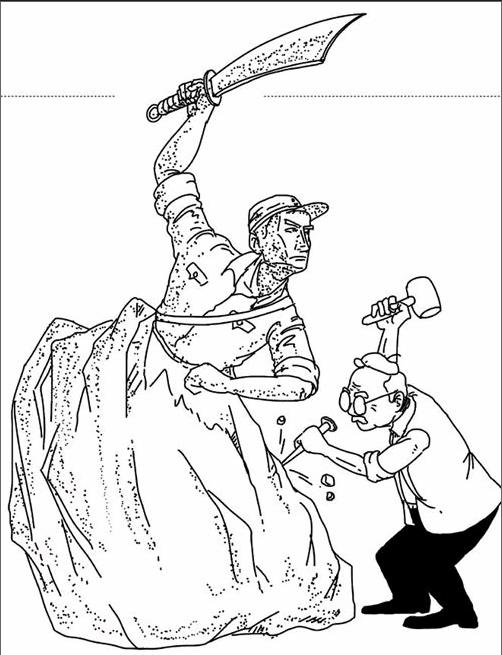

但是,商業時代既促成了抗戰題材創作的向上轉向,也有掉頭向下之勢。一方面是一些以“戰士成長”為包裝的勵志故事(如連續劇《我的兄弟叫順溜》),以迎合現代社會對個人奮斗及成功的渴望,本質上近乎“杜拉拉升職記”式的抗戰版;另一方面則是娛樂至死傾向,大量“抗日神劇”無異于糟蹋著抗戰題材資源庫,戲謔中的“橫店抗日根據地”成為真實抗戰根據地的對立物。娛樂元素正在扭曲那段悲天動地的歷史。

可以說,抗戰題材作品剛從階級斗爭的框架中松綁,又被裝進消費主義的框架中,卻始終沒有真正裝進史觀框架(歷史化敘述)之中。而史詩的根基正在于史,無史不詩。

另一些有些想法的導演,如張藝謀,他的以南京大屠殺為題材的《金陵十二釵》,力圖在全球化文化的邏輯下,引導一種超民族國家的主體體驗和情感結構,卻既沒有得到國人的認同,也無力回應當下中國民族主義思想的真實困惑。因為全球化文化是“一種記憶力弱的文化”,無法令中華民族共同體的歷史經驗和記憶蘇醒并復活。

而且,目前史學對抗戰題材文藝作品創作所能提供的支持不足。史學界往往難以正視抗戰時中國國際地位無足輕重、沒有資格與大國平等對話這個事實。

國際史學界公認的“二戰”開始時間是1939年9月1日,德國入侵波蘭,導致英法對德宣戰,只有大國參與之后,才算“世界大戰”。而1937年7月7日的中日全面開戰只算區域戰爭。

從世界史角度觀察中國抗戰,是中國誕生類似于《諾曼底登陸日》、《莫斯科保衛戰》、《辛德勒名單》、《尋找大兵瑞恩》等“二戰”經典之作的前提。

1840年以降,中國人經受著從“天下”到“萬國”的巨大心理落差,中央王朝成為萬國之一,乃至淪為落后之邦。而作為世界反法西斯戰爭四大主戰場之一的中國抗日戰爭,是自鴉片戰爭以來中華民族第一次獲得反侵略戰爭的全面勝利,抗日戰爭時期是鍛造中國的民族國家意識的關鍵時期。今日中國再度躋身大國之列,這種心態上的重新昂揚,也是中國創作出史詩級抗戰作品的根本前提。endprint