經典電影如何歸來

柴愛新

“有很多好電影,觀眾沒有時間或者沒有機會看,就錯過了。有些事情你錯過了可能無法挽回,好電影錯過了,是可以追回來的。”華夏電影發行有限責任公司(以下簡稱華夏電影公司)執行董事長傅若清對《瞭望東方周刊》說。

針對當前國內電影市場的“唯票房”趨勢,華夏電影公司近期醞釀推動了一項“經典電影歸來”的項目。2014年6月中旬,第一季放映活動已經啟動。

好電影何以被錯過

近些年,國內電影票房的增長有目共睹。從2003年全年總票房9億元,增加到了2013年的217億元,2014年預計將達260億元。十年來,國內票房年增長平均34.57%,速度驚人。

但問題也顯現出來。傅若清列舉了以下三條:

其一,藝術電影很尷尬。諸如《鋼的琴》《萬箭穿心》《圖雅的婚事》等思想性和藝術性俱佳,并獲國際獎項的影片,卻沒有收獲與其口碑匹配的票房成績。相反,一些品質不高的影片卻頻頻取得高票房。

其二,“得排片者得票房”,這是電影界流行的一句話,意思是影院排片在某種程度上取代藝術水平、故事內容、思想內涵,成為決定市場反應的主要因素。目前國內電影放映以商業院線為主,他們更青睞具有明星、話題等商業因素的影片。

其三,缺少差異化的發行放映體系。這就好比電視只有綜合頻道,而缺了影視、科教、少兒、文藝等其他頻道設置。替觀眾選出觀影內容的做法,不僅剝奪了觀眾的選擇權,也擠占了其他影片類型的放映空間,不利于電影文化的多樣性。

“現在電影市場掘金的成分很高,精力幾乎都放在追逐票房上,主要是迎合觀眾的消費心態。就電影本身而言,應該高于生活。”傅若清對本刊記者說,“商業化年代,票房固然重要,但這只是衡量電影價值的標準之一,不應成為中國電影全部的夢想。作為一種藝術門類,美好的畫面、流暢的語言、嫻熟的表演,還有對現實的關照、對人性的思考,等等,才是評價一部影片優劣更重要的因素。”

一次,傅若清與北京電影學院領導和藝術學者聊天,他忍不住問:“國產電影如果長時間這樣發展下去,將來電影學院的學生,編劇、導演、攝影,學什么?”他們都在擔憂,國產電影“如果沒有引導,未來會怎樣?”

于是,華夏電影公司醞釀了“經典電影歸來”這一項目,修復那些經過沉淀的經典電影,并讓它們重現院線。

6月12日,第一季發布會,中國電影界的很多重量級人物都來為這個項目站臺,著名導演霍建起、何平,八一電影制片廠廠長黃宏,中國電影制片人協會執行理事長明振江,還有電影局的有關領導。“他們認同這是件好事。”傅若清說。

選片談版權

業內人士在“認同這是件好事”之后,還都說了一句相同的話:“這是一項非常艱苦的工作。”

首先,如何在浩繁的電影庫中選出經典好片?選出來了,怎么去談版權?談完版權,又如何在技術上修復?

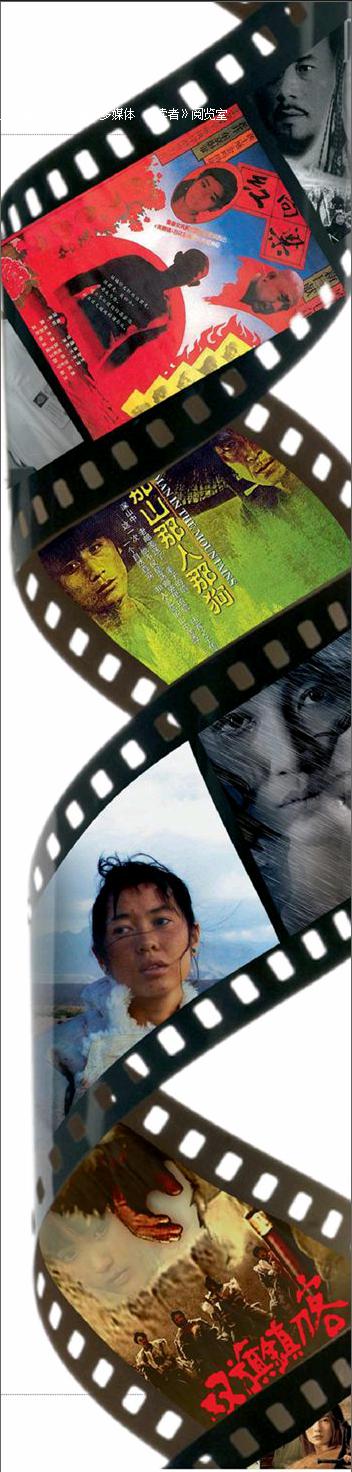

華夏電影公司推出的第一季包括三部影片:張藝謀的《紅高粱》,何平的《雙旗鎮刀客》,霍建起的《那山那人那狗》。

為什么選這幾部片子?“借著張藝謀的藝術回歸之作《歸來》上映,推出他的成名作《紅高粱》;《雙旗鎮刀客》是上世紀90年代經典的武打片,具有獨特的西部武俠片風格;而《那山那人那狗》,1999年上映時,中國票房只有幾百元,在國外獲獎后,日本票房達到驚人的3.5億日元。”傅若清介紹說。

不過,他告訴本刊記者,最大的困難還是版權。

比如1989年由田壯壯導演、劉曉慶和姜文主演的《大太監李蓮英》,“當時的制片公司已經不存在了,找不到責任人,擔心版權糾紛,所以不能做。”

國內電影的發行權相對分散,沒有一家發行商能集結很多好影片,這給這個項目的版權工作帶來很大麻煩。

而國外的經典好片,版權引進同樣受限——目前國家對每年進口影片的總量有限額,而為了保證票房收益,商業價值突出的好萊塢大片自然成為首選。傅若清總在琢磨,經典好電影能否從中“擠出”幾個名額?能否贏得配額增量的支持?

修復激活

上世紀五六十年代以來,世界各國都非常重視老電影膠片的保存和修復。在歐洲,法國、意大利等國家,政府都對老電影膠片的修復給予政策、資金扶持;在美國,索尼、派拉蒙等大制片公司也對影片修復投入巨大財力。

新世紀以來,中國電影開始了數字化發展。但直到2008年,采用數字手段拍攝的影片僅占總產量的50%。在此之前的大量影片,包括上世紀30年代、80年代等幾個電影發展黃金時代的大量經典作品,都僅存膠片素材。

而目前,全國2萬多塊銀幕,進行商業放映的全部是數字放映機,制片單位也不再提供膠片版本。如果讓以前的經典影片重回影院,首先面對的問題就是數字化修復。

“我們選中的那些用膠片拍攝的電影,只要具備數字化修復的格式和條件,就可以修復到現在的數字放映水平。不然,那么多好電影放在資料庫里,是一種浪費。”傅若清說,一般修復一部影片約需30萬元左右。

據他估計,到目前為止,可以修復后進入這個項目的影片在10002000部之間。

修復后的經典電影并不需要專門的影院,而是充分利用現有院線的“冗余資源”。

傅若清給本刊記者算了一筆賬:一般影院上午10點開始營業,從上午10點到下午4點半,6個多小時都是“閑間”,少有觀眾。而從下午4點半到晚上10點是“忙時”,也是大約6小時。而這還是在電影旺季的狀況,如果在淡季或影片供應不足時,每天的“閑間”會更多。

經典電影回歸正是要“激活電影淡季”,傅若清說,對此,很多院線也有濃厚興趣。

好電影數據庫

談起未來與院線合作可能操作的各種經營項目,傅若清滔滔不絕。

“中秋節前后可以推出‘帶著父母看電影,就像美國、日本的‘銀發消費,上午10點到12點,下午2點到4點,這段時間老人出來遛彎兒,就可以看個電影。這個市場需要細致調研,可以專門推出老人電影卡,提供優惠,同時影院配合推出特色服務,還可以附加針對老人的消費產品。”

比如,2014年底,姜文的新片要上影,利用這個契機,可以把他之前參與創作的經典電影放一遍;再比如,把系列電影剪輯成一部精選電影……

傅若清的最終目標,是建立一個“好電影數據庫”。

華夏電影公司是中國專門發行進口影片的公司,與中國電影股份公司一起,各負責每年50%進口影片的發行工作,屬于資源壟斷型公司,2013年利潤3.4億元。

但傅若清清醒地意識到,將來國家適度放開進口片,或者適度放開發行單位,是必然趨勢。壟斷資源一旦喪失,公司將面臨挑戰。因此,他未雨綢繆計劃將“經典電影回歸”作為華夏電影公司的特色。

目前推出的第一季,有300多家影院參與放映。傅若清說,未來準備整合到100150家影院,“這不是大面積做的事情。用‘饑餓療法來營銷,可能更有利,避免浪費。”

按照計劃,本項目兩個月左右推出一季,一季3到5部影片。預計2014年推出三季,2015年做六到十季。每一季的影片同時在院線滾動播放,可以結合會員點播等方式排片。

到2015年底,傅若清寄予厚望的“好電影數據庫”,總規模將有50100部影片。endprint