慫時代

周媌

什么是慫?

從心理學角度來說,慫是“回避型人格”。回避型人格最大的特點是行為退縮、心理自卑,面對挑戰多采取回避態度或無能應付。

你是否很容易因他人的批評或不贊同而受到傷害?是否除了至親之外,沒有好朋友?是否除非確信受歡迎,一般總是不愿卷入他人事務之中?是否行為退縮,對需要人際交往的社會活動或工作總是盡量逃避?是否心理自卑,在社交場合總是緘默無語,怕惹人笑話?是否在做那些普通的但不在自己常規之中的事時,總是夸大潛在的困難?如果你中了四槍,那么根據美國《精神障礙的診斷與統計手冊》的表述,你已經被診斷為“回避型人格”。

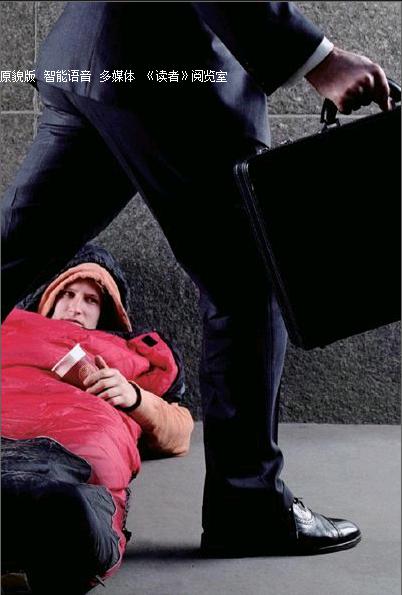

當個體的慫擴大到一個群體之后,就形成了社會學上所說的“群體性冷漠行為”,從彭宇案到小悅悅事件,再到最近的招遠麥當勞事件,越來越多的群體性冷漠,讓人感覺心寒。環顧自周,“路見不平一聲吼”的游俠勇將正在同化為“沉默的大多數”。

慫,這個誕生于互聯網,用來形容懦弱、逃避、冷漠的人的詞匯,正快速從線上發展到線下。莫非這個時代,勇敢是偶然的,認慫才是常態?莫非熱血已經離去,慫時代正在到來?

慫是一種社交病

當回避型人格在體內作祟的時候,如果放在古代,大概就會生出竹林七賢之類的隱士——既然我不擅長社交,那我就不社交,我和弟兄們躲起來喝酒作詩,游戲人生,其中最極端的就是嵇康,對于看不慣的人直接翻白眼,其傲嬌指數大概可以登上排行榜首位。

然而到了現代,人和人之間越來越密切的聯系如同天網,逃無可逃。而聰明的人類自有妙招,高科技給了害怕社交卻又不得不社交的人提供了避風港,所謂的聲畫同步帶來的直觀感受被逐漸沖淡——手機屏蔽了畫面,而微信、QQ則直接將聲音也去掉,只留下文字,而現在出現的最新社交神器“秘密”則干脆讓交流雙方都隱姓埋名。

秘密是億諾無限(北京)科技有限公司設計的一款社交軟件APP, 它的使用非常簡單,首先需要在你的手機中安裝秘密APP,然后注冊一個賬號登陸,打開“秘密APP”軟件之后,你能看到很多匿名用戶分享的爆料信息。在每條信息的底部都有點贊、評論和更多的按鈕,其中點贊操作可以讓該匿名的信息被更多的人看到,而評論,則只有朋友圈的人才能進行,并且都是匿名評論,這樣可以很好地保障朋友之間的隱私,并且用戶還可以將秘密上看到的精彩爆料貼分享到朋友圈中。

秘密于2014年4月4日上線,在App Store免費社交類下載量快速躍居首位。在秘密的體系里,我們如同在黑夜里穿著夜行衣的竊賊,什么都看不見,反而更有安全感。于是在這個暗黑的體系里,信息爆炸,偷窺成癮,我不再是“我”,也可能我更能是“我”。

小編之前也曾在朋友圈轉發過秘密匿名評價的鏈接,在這層保護色下,我看到了那些所謂熟人眼里我從未知道的自己,包括抱怨、吐槽。當然,小編也慫了一次,去前男友的匿名評價欄里寫下了“傻X”二字,當時的感覺就像廣告里說的“排除毒素,一身輕松”。然后呢?當某次我在馬路上再次遇到萬惡的ex時,距離五十米我立馬調頭走人,連say hi的勇氣都沒有,那個痛斥傻X的我,成了見光死的幻影,那個時候我才深刻意識到,原來一切,都只是一場華麗的yy。

有一款叫做殺人游戲的桌游頗具暗示意味:天黑閉眼,我們互相殘殺,罵領導,吐槽同事,埋怨戀人,可是天亮一睜眼,大家依舊一團和氣,面對老板無止盡的加班,依舊任勞任怨,面對同事的陰謀,依舊忍氣吞聲,面對戀人的無理,依舊低頭認栽,因為有發泄的出口,沒有人愿意站出來,表達自己的觀點,爭取自己的權利。最后只能在夜深人靜的時候,拿起手機,再次在匿名的世界里做一回英雄,而殘酷的現實依舊毫發無傷地站在那里。

慫是一種選擇困難

幾十年前,錢鐘書先生的《圍城》為我們描繪了這么一種尷尬的狀況:婚姻像一座圍城,外面的人想進去,里面的人想出來。而錢先生不知道的是,現在這種狀況又多了一個適用群體——慫人。慫人永遠生活在圍城之中,想要逃出牢籠,但又缺乏勇氣,只能自我安慰,看,城外的人正努力地想進來。

體制內or體制外

2013年,公務員們稱之為“禁令年”。從中央八項規定、六項禁令,再到多項約束黨政機關工作人員各項行為的具體“禁令”,公務員生態在這一年發生了變化。“公務員不好當了”是對禁令效應最明了的表述,甚至,“有公務員考慮辭職”的說法也頻頻閃現,網絡上也出現了許多為離開公務員群體開設的QQ群。近期,佛山市委書記向抱怨的公務員們開炮了,直呼“如果你覺得不好做了,說公務員太難當了,你可以提出辭職”。然而,抱怨歸抱怨,真正下決心辭職的卻并不多。

公務員辭職QQ群就面臨這樣的窘境,大家就像一群站在河邊的角馬,觀望著,卻遲遲不肯邁出一步,加入群的原因也僅僅只是希望有人能夠推自己一把,或者給自己樹立一個典型。長期混跡在公務員辭職群的張新樂就表示,群里大部分人還是持觀望態度,大家天天抱怨,卻也遲遲不肯離開體制,“公務員安逸的生活過習慣了,下不了決心。”

于是,在“鐵飯碗”所帶來的安全感面前,辭職后的動蕩讓公務員們慫了。他們乖乖地躲在了體制的高墻里。

北上廣or小城市

三個月后,張一軒受夠了老家那個長江邊上的地級市,回到北京。就像當初他受夠了北京,頭也不回地投奔老家一樣。

單就回家這一段路,張一軒走得要比其他人順暢。父母在當地頗有聲望,沾他們的光,張一軒自然集萬千寵愛于一身。甚至沒有參加統一的公務員招考,當地煙草局就收了他。

可沒多久,這位迷途知返的浪子又被現實打了臉:回到家,什么都不用愁,可是,房子是爹媽的,車子是爹媽的,人脈是爹媽的。張一軒驚覺:家里和北京一樣,都不是自己的。于是,當時離開北上廣的灑脫又沒有了。張一軒開始了新一輪的猶豫,留,難過,走,還是難過。

張一軒并非個案,一批年齡在30歲上下,混跡于北上廣的外省青年們,當初也都和張一軒一樣,以為老家意味著更低廉的生活成本以及更愜意的幸福細節。可是真正逃離大城市的壓力后,他們迷失于小城市的平庸與固化。于是他們不斷搖擺,不斷來來回回。然而在他們對城市做出選擇的背面,是城市對他們的選擇:北上廣抑或是小城市,都拒絕這批經濟上無根、心靈上無膽的人。

其實,不論是公務員還是逃離北上廣的青年,骨子里都透露出了同一個本質——慫且貪。公務員們貪圖體制內的安逸,卻害怕其伴隨而來的平淡,青年們喜歡北上廣的無限可能性,卻畏懼奮斗的艱辛。慫人們的人生不斷糾結,卻始終無法勇敢地接受選擇所伴隨來的得失感,最后來來回回,歲月蹉跎,慫人終成loser。

慫是一種自我矮化

當社交恐懼癥、選擇困難癥如同瘟疫般蔓延在慫人群體之后,焦慮的慫人們開始從過去尋找出路。

他們找到的第一個人,就是我大中華精神勝利法第一人——阿Q。阿Q選擇先下手為強,自己揪著辮子打自己,并且邊打邊自稱“蟲豸”,打完之后,還得意洋洋地冊封自己為“自輕自賤第一人”。

而到了現在,青年們巧妙地用“屌絲”這兩個字取代了逼仄繞口的“蟲豸”,在生活中,在網絡上,處處可見屌絲們自黑又自傲的身影:當女神投入了高富帥的懷抱,屌絲們高呼“我是屌絲我驕傲,我為祖國省套套”;當工作機會最終落入他人之手,屌絲們吐槽“恨爹不雙江,恨爸不李剛”……于是所有自稱屌絲的人緊密團結在了一起,一邊自輕自賤,一邊站在道德的制高點上指手畫腳,似乎成了屌絲之后,失戀失業失意都成了理所當然的事情。

可以說,屌絲就是新一代的阿Q,在精氣神上甚至不如阿Q,阿Q強詞奪理得多么理直氣壯!屌絲連強詞奪理都不敢。

慫人們找到的第二個人就是王朔。

王朔的小說寫的都是小人物,其中活得最憋屈最屌絲的,要數《我是你爸爸》中的馬林生。他的出場就很猥瑣:“馬林生對鏡子里的自己還算滿意,一望可知,鏡子里是那種在年齡和經濟的雙重壓力下掙扎著、煞費苦心保持的類知識分子形象。像他這種成色的類知識分子如今已經沒有什么好講究的了。只能要求自己一點:干凈——他身上和頭發里散發著一股廉價的香皂味兒。”兒子當面指出老師的錯誤以致老師惱羞成怒,他一邊跟兒子灌輸人生道理,一邊給兒子代寫肉麻至極的檢討書,自己都覺得羞愧和沮喪。

慫人們從王朔那里學到的,首先是放低姿態,自我矮化,“千萬別把我當人”,仿佛他們先矮下去了,對方就會跟著矮下去。可事實往往是,他們矮下去了,對手踩著他們的身體站起來了,于是,他們退回到內部世界,自娛自樂,用各種方式治愈自己:裝宅,裝萌,裝小清新,最后就是自甘墮落地裝屌絲。

慫是公共意識淡薄

慫人越來越多,于是整個社會都慫了,公共意識在這種氛圍下被不斷稀釋,各種奇葩行為展現在眾人眼前:為了兒女高考,父母毒死了一池青蛙;大媽們跳著廣場舞,一路攻占了社區空地,時代廣場和盧浮宮;為了如廁方便,“女權主義者”攻占了男廁所……更奇葩的是,面對極品,慫人們的辯護振振有詞——中國人都這樣。

而香港人的公共意識,卻給了慫人們的辯護一記響亮的耳光。

今年五月,香港前政務司長許仕仁、新鴻基地產聯席主席郭炳江和郭炳聯兄弟等多名新地高層涉嫌貪污賄賂的案件開審,再度引發了人們對于新鴻基貪腐案的關注。2012年,新鴻基郭氏兄弟被捕,曾引發新鴻基股價創5年最大跌幅。

眾所周知,股價的漲跌和股票買賣的多少有密切關系,郭氏被捕引發股價暴跌,新鴻基金融集團分析師蘇沛豐認為“高層涉嫌貪污的影響,已經從今天股價的表現中開始反映出來”。可知,股票的漲跌也同“水能載舟,亦能覆舟”的道理如出一轍,不能說沒有股民的功利心施加影響,但我們需要看到的是港人的公共意識。

從內地孕婦赴港生產到搶購奶粉,再到前段時間的地鐵之爭,港人強烈的公共意識如旭日朝陽般明亮又刺激著內地人的自尊。試想,倘使沒有一群知法、守法并懂得用法的香港市民,大家睜只眼閉只眼,新鴻基貪腐調查不會發生,其股價暴跌也可能只是一個傳說。

為什么我們有時明明看到差距卻不知道努力?為什么當公共的利益受到侵犯的時候我們還在尋求自保?恐怕不是港人的情商缺位,而是我們的法制意識、公共意識受損。想必,見微才能知著,新鴻基事件不只是一個提醒,更像是一粒藥丸——吞服自便。

慫是一種冷漠圍觀

除了公共意識淡薄,慫氛圍還滋養了一種冷漠圍觀的現象。

近段時間發生的兩起事件讓人不禁倒吸一口涼氣:第一個,就是招遠麥當勞事件,無辜女孩被邪教成員打死,事發時圍觀者眾,卻沒有一人上前制止;第二個,則是宜春的奪刀少年,雖說這是一個正面案例,然而從視頻中看,除了挺身而出的少年,其余人也同樣只是圍觀。

跟以上兩個事件類似的,還有發生在2010年的“復旦黃山門”。2010年12月,以復旦大學學生為主的18名上海驢友黃山遇險,致營救民警張寧海不慎墜亡,復旦學生脫險后不談哀悼殉職民警、先討論如何搞好媒體公關,對民警犧牲冷漠無情、不承認錯誤推卸責任,事件被爆出后迅速發酵,在網友一片譴責聲之中,復旦脫險的學生才不得不直面他們犯下的錯誤。這個事件中學生們的表現,展現出了慫人們面對危機時的三個主要心理歷程:

懦弱——害怕輿論譴責,不愿承擔責任。

據媒體報道,學生獲救之后是去學校匯報工作并把自己關在家里寫檢討,逃避成了面對事件最好的辦法。除了逃避心理上的歉疚和悔恨之外,還可以逃避現實中的責任,比如對張寧海父母的補償。這群年輕人,在面對一條生命的逝去時,是懦弱退縮的。而這種懦弱,在很多時候表現成冷漠。

自私——他人的死亡由其他人負責,保住自己最重要。

在學生的邏輯中,首先是怎樣將自己與事情撇清關系,讓自己安全。張寧海是與自己無關的人,他的死是因為執行公務中的意外,這意外是由于當時指揮部的錯誤決定,補償應該由政府負責,自己要做的是回到學校,盡快忘記這件事,恢復到以前的生活。這是一種讓人齒寒的自私,這種邏輯的前提是對生命的蔑視。

而這種自保的心理也在小悅悅事件、扶老人事件中得到體現,“社會風氣差”、“中國人的劣根性”、“沒有制度保障”、“國外也有類似的事件”……慫人們說一千道一萬,就是不肯承認自己的過失。可是,面對摔倒的老人,也有人選擇伸出援手,面對被撞傷的孩子,也有人選擇報警,慫人們為何不選擇見賢思齊,而非要將壞的標簽一個個貼在自己身上呢?

無知——遇到危機不懂如何自處,顯示人格不健全。

據媒體報道,領隊侯盼在張寧海遇難時的反應是“當時我就懵了”。可以看出,這群學生在遇到緊急事件時是不冷靜的,心理沒有足夠的承受力。同樣,在面對邪教組織成員的恐嚇時,在場人員估計也陷入了頭腦一片空白的狀態。因為不知道該如何在自保的情況下營救女孩,于是“愣在原地”成了唯一的選擇。其實,除了高風險地和歹徒以命相搏,還有許多低風險的方法:比如言語勸阻、報警、拍攝記錄,這些都比什么都不做來得有用。