小組工作對高校貧困生克服人際交往障礙的積極作用分析

徐曉琴,張春蘭,虞德兵

(南京工業職業技術學院 機械工程學院,江蘇 南京 210023)

引言

人際交往是大學生學習、生活的一項重要活動。眾多調查證明,人際關系是當代大學生面臨的最大困惑之一。貧困大學生作為高校中的特殊群體,承受來自家庭、社會等各方面的壓力,與非貧困生相比,其人際關系更令人擔憂。貧困大學生人際交往中存在的種種困難、不適、障礙,如不能及時解決,會對其身心健康產生嚴重影響,不利于學生的成長成才,情況嚴重的甚至會影響到社會的穩定和發展。因此,筆者試圖從社會工作視角采用專業的小組工作方法來改變貧困生對于人際交往的不良認知,學習人際交往技巧,提升人際交往能力,從而解決高校貧困生人際交往中存在的問題。

1 研究方法和研究過程

小組工作是社會工作的方法之一,它是以一定的理論為基礎,經由小組工作員的協助,通過有目的的小組互動過程和小組經驗分享,改善個人、小組和社區間的相互關系,并使他們達到功能增強的目的,進而促進個人成長和社會的進步與發展[1]。

本研究小組對象主要是筆者日常工作中的人際交往有困難的同學,注意兼顧到孤兒、少數民族、家庭人口多收入少的情況各種類型情況貧困生,共12人(其中至少有10名同學自身有迫切改變現狀的愿望與要求),另外加入4名交往情況良好的學生,因此成員共有16人,組成一個發展性、封閉式小組。

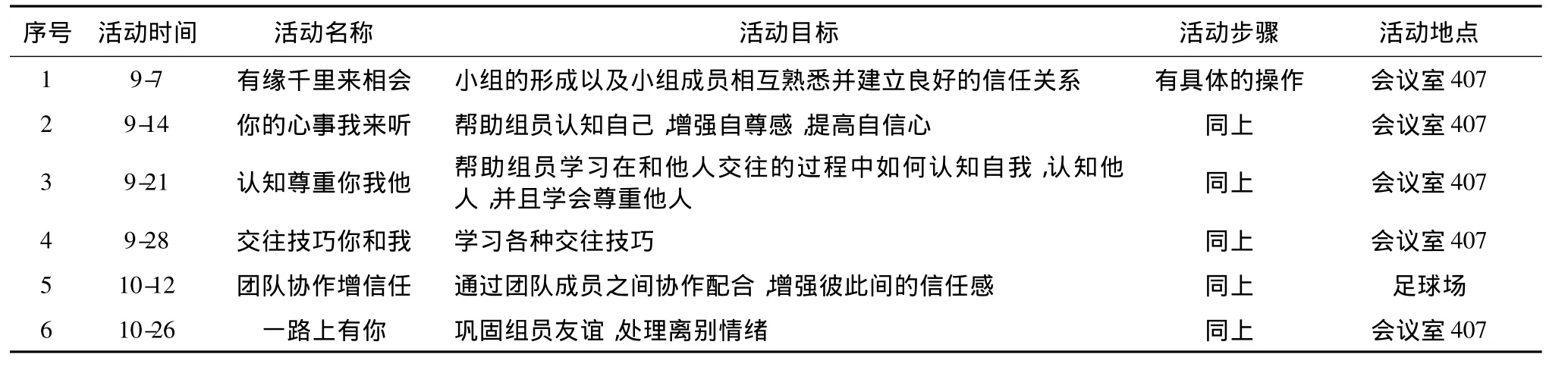

如表1所示,通過6次小組活動,其中貫穿很多為貧困學生量身定制的,他們愿意參加的暖身游戲,打破貧困生的膽怯、自卑,有利于改變他們的認知障礙,有積極加入大家庭的愿望,并且能融入到大家這個集體中去。通過人際交往技巧的訓練,不再不敢、不愿、不會交往。

活動分為準備、實施、評估三大部分,并且每次活動結束后都有相應的評估,最后有一個整體評估。

表1 小組活動設計表

2 研究結果

2.1 組員感受

第六次小組活動中的卡片留言:“老師的微笑給了我莫大的鼓勵,來到這個陌生的環境里,我基本都不知道怎么跟人相處,每天卑微地活著,參加了這次活動我最大的感受就是變得自信了,與別人說話不再是看著自己的腳尖了,謝謝老師。”“老師很親切,小組活動準備很充分,我們從游戲中懂得了尊重別人,就是尊重自己,在以后的學習生活中我們一定很好的相處。”“人的一生離不開朋友的幫助,以前在上大學之前,我真沒覺得,以前父母為自己準備好了一切,來到新環境里連應付最基本的生活也覺得有壓力,宿舍關系也很緊張,小組活動后,放松了很多,深刻理解了‘尊重他人,才能自重’”。“我以前一直信奉沉默是金,言多必失,因此在任何場合,我都不愿意成為中心,通過這次活動,我真正發現每個人都能成為主角,每個人都是有閃光點的,主動張口將是勇敢戰勝自卑的‘我’的第一步。”

2.2 他人評價

由于案主都是筆者的學生,有種對老師的依賴性,因此工作開展便利,成效評估也便捷。通過本次系列小組活動后,筆者對案主進行跟進,隨機訪談了他們的班主任和所在班的班長及宿舍同學,得到了可喜的結論,通過這些活動,他們中有8人在交往能力方面有很大的提高,并且覺得這次活動次數太少,紛紛表示以后有機會還會參加。有4名同學明確表示改變了以前不想和別人相處的錯誤觀念,還主動參加班級和系部學生會干部的競選,開始有意識地融入班級、系部,擴大自己的人際交往圈子。

3 研究結果評估

一方面,小組活動某種程度上實現了小組的目標。通過6次小組活動,從建立關系到改變自我認知,認識到交往的重要性,學習各種交往技巧,認識到每個人都不能離開社會這個大家庭。正如卡內基說:“一個人成功,專業技術占15%,人際關系和處世能力占85%[2]。人際交往是不分性別、民族、人種、地域等的限制。社工精心構制了很多暖身游戲,查閱了相關文獻和書籍資料,對于人際交往的各方面做了很充足的準備,應該說在幫助案主的同時,自己也得到了很大的提高。“助人自助”的理念,得到很好的貫徹。在小組中,由于人數不是太多,社工員基本上能照顧到個別,組員基本上能做到積極參與,活動氣氛調動的好,活動目標很好的實現。并且每次活動結束后都有積極分享和總結以及單次小組活動的成效評估,有利于及時調整小組活動的設計。

在第6次活動中通過問卷的回饋方式,了解了組員在參與小組活動后人際交往的需求和交往能力得到提高。并且邀請了案主的老師和同學參加小組,有利于小組更全面的評估,主要通過個人感受和他人評價來反饋系列小組活動對改善貧困生人際交往的成效。

另一方面,由于主客觀條件的限制,并不是每個組員都積極參與小組活動,過于沉默或者有時候的抵觸情緒,不利于整個小組工作的開展,同時也會影響到其他組員的情緒,社工員遇到要及時了解情況,協調處理。在系列小組活動中有2名組員就沒有能廣泛的參與活動,收到的效果一般,后面要對2個案主進行個案輔導。

4 小組工作對高校貧困生人際交往障礙的積極作用

小組工作既是一個過程也是一種手段,在這個過程中通過小組成員的相互支持,改善組員的態度、人際關系,提升應對實際生存環境的能力。營造一個安全、溫馨、接納的氛圍,幫助成員克服孤單、焦慮與恐懼的情緒。通過他人來發現自身優點與自我肯定的訓練,讓成員學會接納自我,肯定自我。團體的凝聚力也會讓成員感覺到風雨同舟的感覺,彼此互相關心與幫助,從團隊中獲得情感的支持,增加不斷完善自我的信心。

4.1 小組工作有助于貧困生分享自己的感受

高校貧困生是一個非常特殊的群體受到國家、政府部門、學校、社會學者等等的廣泛關注。因此,具有代表性,而小組所提供的環境,能夠更好的促使貧困生袒露自己的內心世界,只要使用專業的社工方式,會以相對于其他方式更為安全、非威脅性的打開青年學生的心扉。傾訴是人類的本能,對于青年學生而言,他們之間沒有代溝,可以互相學習,取長補短,促使他們加深對自己的了解,正確的面對和處理所出現的問題。而且小組中成員有著相似的經歷,使得他們有更多的共同話題,假以專業的引導,定能使他們言無不盡,而更利于他們的問題的解決。

4.2 小組工作降低了一對一、面對面的不安的感覺

貧困生相對于一般的大學生而言,自卑與自負的極端的性格往往會在無形中將老師、個案工作者“敵對化”,產生過于沉默,經常冷場的現象,而小組工作能克服個案輔導中,一對一、面對面的不自在,并將其與同齡人置于同一小組中,利用朋輩群體的互動,可能會發現共同的興趣與愛好,會消減這樣的情緒[3],可能會收到意想不到的成效。

4.3 小組為貧困生提供了與他人社交的場所,增強了團體意識

由于貧困生自身存在認知障礙,自己就有低人一等的觀念。加上他們本身有很多地方確實和非貧困生有很大的差距,有自我標簽意識,認為自己和他們本身就不是一路人,“人以類聚,物以群分”,堅決不與不是同類的人有來往,不愿意主動多與他人接觸,讓他們加入到小組中,可以促使他們慢慢說出自己的想法,同時也是一個增加社會互動的機會。并且在互動的過程中明白人是出于社會中的人,人際交往非常重要,每個人的成功越來越注重團體意識,團結協作精神。

4.4 小組訓練可以創設積極情景,學習人際溝通的方法和技能

不會交往即缺乏正確的與人溝通的方法與機會,是造成貧困生人際交往障礙的主要因素之一。因而我們可以通過小組訓練促使貧困生有針對性地練習,掌握正確的人際溝通方式,如:信任行走、數字傳遞、認識《老婦人和小姑娘》的雙關圖、你的心事我來聽、無敵風火輪等系列活動,為貧困生創設一個積極的場景,使他們通過活動提高與人交流溝通的技巧,改善為人處世的行為方式。學習有效的表達方式,建立積極開放的處世心態,妥善處理學習和生活中出現的問題,改善所處的社會環境[4]。

4.5 小組工作通過許多活動來達到成員的自我接納、自我肯定

和諧的人際關系是在交往過程中建立起來的,僅有一種心態而無行動的想去建立和諧人際關系無疑是空中樓閣,不切實際。因此,社會工作者應該通過小組活動,使案主參加到實際活動的體驗中。同時實際活動的設計應充分考慮發揮出貧困大學生的潛能,使他們在這種潛能的發揮中更加堅定改變自己的決心,通過主動參與,進一步增強人際交往能力。

綜上所述,小組工作能夠從大學生心理素質形成的規律出發,通過小組內人際交互作用,營造一個良好的交往氛圍,可促使貧困大學生觀察、學習、體驗、認識自我、探索自我、接納自我;調整和改善與他人的關系,學習新的態度和行為方式,培養良好的心理素質。但是在小組工作過程中,領導者由于時間和其他方面的影響,不容易注意到個案的差異性,在實際生活中,往往需要小組工作與個案工作相結合,更能體現活動的成效性。

[1] 洪英.小組工作:理論與實踐[M].濟南:山東人民出版社,2005:5.

[2] 袁瑞寧.高校貧困生人際交往能力調查研究—以H大學為例[D].保定:河北大學碩士論文,2011:6.

[3] 馬佳.隨遷農民工子女心理健康的社會工作介入研究[D].蘇州:蘇州大學碩士論文,2012:15.

[4] 吳穎新.團體心理行為訓練對高校貧困生人際交往障礙的積極作用分析[J].校園心理,2011,09(2):122-123.