克里米亞脫烏入俄之觀察

張勤林+張瀟

2013年11月21日,烏克蘭時任總統亞努科維奇中止與歐洲聯盟簽署政治和自由貿易協議,積極強化和俄羅斯的關系,導致“烏克蘭民主運動”在基輔展開反政府示威(亦稱“烏克蘭親歐盟示威”)。對此,亞努科維奇于2014年1月17日簽署新法,“禁止幾乎所有形式的抗議活動”,但這個結果再度引發“民怨”——軍方與警察保持中立、緩和的態度,沖突接連不斷,政局迭起,社會動蕩,造成77人死亡,600多人受傷,迫使亞努科維奇于2月22日下臺。

烏克蘭的政治爭斗,社會沖突,使得親俄的克里米亞不顧烏克蘭臨時政府和美國及西方國家的強烈反對,決意實施公投,結果在俄羅斯的軍事占領和精心籌劃下,歷史上原劃入烏克蘭的克里米亞回歸了俄羅斯。

橙色革命死而復活

2004年11~12月,烏克蘭發生轟動世界的“橙色革命”——親美國及西方的反對派領導人尤先科,利用烏克蘭總統選舉第二輪投票中存在的所謂“舞弊”現象,發動大規模“廣場政治”、“街頭斗爭”,迫使烏克蘭當局作出讓步,重新舉行投票。因這場運動在中使用橙色作為抗議顏色,故稱“橙色革命”。爾后,尤先科在第三次投票中以51.99%的選票獲得勝利,把原本贏得選舉的時任總理亞努科維奇硬是拉了下來。對此,各方反應全然不同:尤先科歡欣鼓舞,宣稱“這是烏克蘭人民的勝利”;亞努科維奇輸掉了選舉,提出嚴重抗議和多項申訴,辭去總理職位,開始短暫蟄伏;美國及西方國家深表“滿意”,認為它是“自由的、公正的、符合民意的”;俄羅斯和許多獨聯體國家則十分不滿,強調這次投票存在大量違法舞弊行為,“是非法的”。

“橙色革命”后,烏克蘭修改了憲法,將權力轉移到議會中。2006年,亞努科維奇領導的地區黨贏得議會選舉,組成聯合政府,他本人再次成為總理。“橙色革命”的勝利者尤先科沒得意多久,不得不面對政敵亞努科維奇再次擔任總理、掌握實權這個事實。

2007年,尤先科利用總統職權成功解散了亞努科維奇政府,由季莫申科領導的“橙色革命”政黨以微弱優勢組閣。而尤先科和季莫申科之間的矛盾也逐漸明朗化,尤先科的支持率很快下跌,坐收漁利的亞努科維奇成了烏克蘭最受歡迎的政客。

2010年,新一屆烏克蘭總統大選,亞努科維奇戰勝了季莫申科,亞努科維奇當選總統后,推翻了2004年修改的憲法,權力又回到總統手中。

戲劇性的政局變化總給人們帶來翻天覆地的意外。10年后,烏克蘭再次成為東西方政治實力的決斗場,“橙色革命”政黨又一次在烏克蘭死而復活,上演了大規模的游行示威,亞努科維奇被趕出權力核心,走上逃亡之路。

烏克蘭的政治動蕩,不僅凸現了烏克蘭國內兩大派別的“對立”,而且凸現了東部地區與西部地區的“對立”,特別是俄羅斯與美歐國家地緣戰略利益的“對立”,進一步加深了俄羅斯與美歐之間的“裂痕”。“對立”的焦點在于蘇聯解體后,美歐的北約東擴和歐盟東擴,把過去屬于俄羅斯勢力范圍的中東歐國家企圖納入西方版圖,使它們徹底“融入”西方體系,以便構筑一個北起波羅的海、中經黑海和高加索、南接中亞的“弧形包圍圈”,妄圖死死捆住俄羅斯的手腳;俄羅斯則試圖打破美國及歐盟國家的包圍,爭取更大范圍的戰略空間。

措施不力沖突升級

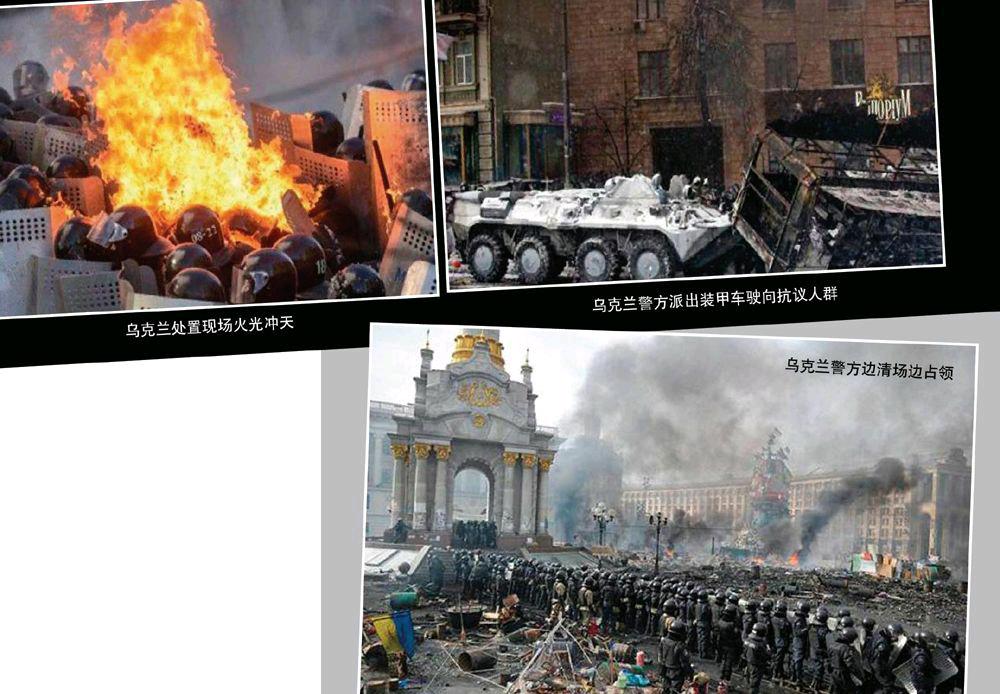

隨著“烏克蘭民主運動”在基輔展開反政府示威的加劇,烏克蘭政府在經歷了數周的政治危機和僵局之后,有關部門終于定下了對反對派抗議者大本營——基輔獨立廣場進行“清場行動”的決心。行動中,雙方爆發了激烈沖突,烏強力部門使用聲光彈、發煙罐等,試圖驅散聚集在那里的示威人員,而示威者絲毫沒有退卻之意,使用燃燒瓶、爆竹等予以還擊。廣場上可謂火光沖天、濃煙彌漫,多個帳篷被燒,臨時壘筑的墻體被推到,廣場上抗議示威者的演講聲音與爆竹聲、爆炸聲混夾在一起,警方呼吁“婦女和兒童趕快撤退”與烏克蘭反對派“示威者決不離開”的聲音交織在一起,現場秩序一片混亂。

整個處置過程中,軍隊保持中立,不參與處置。2013年12月4日,烏克蘭國防部長帕維爾·列別杰夫通過新聞局發表聲明,稱“根據烏克蘭憲法,軍隊的使命是維護烏克蘭國防安全,捍衛烏克蘭主權、領土完整和邊界不可侵犯,完全不可能參與任何內部政治斗爭”。2014年1月27日,列別杰夫又重申“烏克蘭武裝力量不介入國內政治沖突局勢”;武裝部隊總參謀長尤里·伊萬諾維奇·伊利英也發表聲明,“武裝部隊不會卷入政治沖突”。一些政治和公共組織向烏克蘭軍隊的指揮員發送各類信息,試圖縱容烏克蘭軍隊參與政治活動,也有一些組織政黨要求軍隊和重型坦克參與驅散游行示威,但都被軍方拒絕。自烏克蘭獨立以來,烏克蘭先后5次制憲、修憲,但武裝力量作用、職能、任務幾乎一字未變,使得國家在內部沖突中,武裝力量始終保持中立。

強力部門參與處置,但方法措施不力。“烏克蘭民主運動”在基輔展開反政府示威初期,警察及強力部門以警戒巡邏、疏通道路為主,只要不損害生命財產就不參與處置,即便是交通堵塞、社會混亂也未曾使用警力驅逐,導致事態進一步擴大時難以處置。2月16日,烏克蘭反對派與烏克蘭當局談判,雙方以反對派撤離基輔市政廳與當局宣布“大赦法”正式生效為交換條件,各方以為烏克蘭局勢緩和。然而,在18日首都基輔再度風云突變,警察與反對派示威者在議會大樓附近街區發生激烈沖突。雖然警方當天將部分抗議者逐出基輔中心地帶,但由于警力較少、裝備落后、天氣寒冷、清場后的地段防范不利,其他抗議者又重新占領了已撤離的市政廳,事件反彈。政府強力部門當天還關閉了基輔的地鐵,宣布從午夜開始限制一切進入該市的交通,但烏克蘭西部有三個地區的抗議者向基輔增援。“清場行動”持續進行了24小時,反對派領導人克利奇科、亞采紐克和前總統亞努科維奇也進行了緊急會面,但談判失敗,更慘烈的沖突在所難免:警方在拆除廣場周圍的一些街壘和帳篷、驅散示威者過程中,示威者不僅用燃燒瓶、鞭炮和石塊同警察展開激烈對抗,而且還在廣場上焚燒輪胎,制造火墻、使用武器,阻止警方行動。警方則使用高壓水龍頭、橡皮彈、催淚彈和聲光彈還擊,導致沖突擴大、升級,一度不可收拾。endprint

投票公決脫烏入俄

烏克蘭的政治動蕩、社會混亂,使得克里米亞共和國迅速擺脫烏克蘭,加入到俄羅斯聯邦共和國,這是烏克蘭動蕩的副產品。

克里米亞東臨亞速海,西南被黑海環繞,占地面積2.6萬平方公里,人口262萬,其中俄羅斯人約占70%。克里米亞歷史悠久,其軍事地理位置優越,自古就是兵家必爭之地。歷史上的爭奪、歸屬沿革曲折,較近的是為慶祝烏克蘭的哥薩克人與俄羅斯“結盟”300周年,赫魯曉夫主導蘇聯最高蘇維埃主席團在1954年通過決議,將克里米亞劃歸烏克蘭。

隨著烏克蘭國內危機的加劇,親俄的亞努科維奇被趕下臺,俄羅斯人占絕大多數的克里米亞自治共和國在親俄派民眾呼聲中,決定就克里米亞的地位,包括是否脫離烏克蘭舉行公民投票。與此同時,俄羅斯于2014年2月28日派軍隊進入到克里米亞地區,多架直升機飛至克里米亞南部地區,陸戰隊包圍了烏克蘭海岸警衛隊總部。俄軍占領了克里米亞的軍事、交通、基礎設施,并且與烏克蘭的軍事形成對峙。有報道說,大約60輛俄羅斯軍車在24小時內由陸路和水路進入克里米亞;在沒有接到俄羅斯軍方命令的前提下,一些身著軍服和平民服裝的親俄武裝分子襲擊了烏軍在克里米亞的一座雷達站,搗毀了里面的無線電通信設備,全面占領了克里米亞。

3月16日,克里米亞及烏克蘭直轄市塞瓦斯托波爾一同舉行全民公投。選票結果表明,投票率為83.1%,96.77%參加投票的選民贊成克里米亞加入俄羅斯聯邦。俄羅斯總統普京隨即簽署總統令,承認克里米亞是獨立的主權國家。同時,普京又在議會上下兩院發表關于克里米亞問題的演說,并立即與克里米亞及塞瓦斯托波爾代表簽署條約,允許兩地以聯邦主體身份加入俄羅斯聯邦。3月21日,普京簽署了克里米亞加入俄羅斯聯邦的法案,使其正式生效。

隨著克里米亞加入俄羅斯,烏克蘭駐該地的193支部隊全部升起俄羅斯國旗,包括烏海軍25艘輔助船只和6艘戰艦也升起俄羅斯國旗,并申請加入俄羅斯軍隊。至此,克里米亞真正成為俄羅斯一員,國內動蕩的烏克蘭及不介入國內政治斗爭的烏克蘭軍隊只能發表一點“不予承認”的聲明而已,包括烏克蘭臨時政府及美歐西方國家也只能是發表公投“非法”、不予承認、實施制裁等,對克里米亞和俄羅斯的行動卻束手無策。

烏克蘭的政局動蕩、克里米亞脫烏入俄啟示我們,一個國家沒有安定團結的政治環境、社會環境,國外敵對勢力只能乘虛而入;軍隊的主要職責是保衛國家領土安全,國家的主權問題寸土不讓。