遙感技術在突發自然災害生態影響監測和評估中的應用研究

萬華偉 李 靜 王昌佐 劉曉曼

(環保部衛星環境應用中心,北京 100094)

1 引 言

我國自然災害多發,遙感技術因其具有觀測范圍大、獲取信息量大、速度快、實時性好、動態性強、不受地面惡劣地質環境影響等優點,在突發性生態環境災害監測中得到越來越多的應用,同時,借助業務化的數據處理和信息提取手段,可以快速、實時、動態地監測大范圍的災區生態環境現狀和變化,跟蹤部分類型的自然災害的發生、發展,為救災指揮、災害生態影響評價和災后生態恢復重建管理工作提供了重要技術支撐。

國外的生態環境災害監測開展的比較早,美國農業局早在1962年就啟動了FIRESCAN 計劃,開始采用紅外遙感技術進行森林火災的探測與制圖,取得了較好的應用效果;上世紀80年代,聯合國啟動的“國際減輕自然災害十年(INDR)”計劃,推動了遙感技術在災害預警、監測和調查中的應用[1]。隨著我國衛星遙感技術的發展,先后形成了氣象衛星、資源衛星、海洋衛星和環境減災衛星系統,為我國的生態環境災害遙感監測提供了數據保障。

雖然我國已經開展了大量氣象災害,以及地震、洪水、火山、滑坡、泥石流、森林火災等災害遙感監測工作,汶川大地震發生后,在地面交通和通訊系統中斷情況下,依靠衛星和航空遙感,獲得了大量災區生態環境破壞的信息,為相關災害的監測和響應積累了經驗。文獻[2]綜述了多光譜遙感在重大自然災害評估中的應用,可以看出,目前自然災害遙感主要集中在防災救災的應急工作中,而對于災后受災區域生態破壞和環境污染等進行遙感監測與評價的工作開展相對較少,尤其缺少用于災害生態環境影響的遙感監測技術方法體系。

2 災害生態影響遙感監測指標體系

2.1 總體思路

自然災害事件具有明顯的突發性和區域性特點,利用遙感技術開展自然災害的遙感監測與評價具有突出優勢,只是不同類型和區域的生態環境災害事故的生態影響差別較大,監測的指標很難固定。由于災害種類繁多,根據國內外的有關研究,把我國的災害類型劃分為地質災害、氣象災害、環境污染災害、火災、海洋災害、生物災害六大類及41 個小類[3]。而且不同強度、不同地區、不同類型的災害對災區生態環境的影響也不相同,在進行災害生態影響的遙感監測時,監測指標需要具體問題具體分析。區域生態環境災害遙感監測指標可歸納為以下幾方面:

(1)災害體指標。冰雪、干旱、洪澇等災害本身是造成區域生態破壞的主要原因,這些災害的空間分布位置、面積和強度等指標是監測該區域生態影響的基礎信息。而地震等災害只能監測其影響和破壞的范圍,地震本身的震中、震級等信息則很難利用目前的遙感技術監測。

(2)次生災害指標。災害過后所引發的滑坡、堰塞湖、泥石流等次生災害也是對區域生態造成破壞的重要原因之一,它們發生的空間位置、面積、數量和強度等指標也是監測該區域生態影響的基礎信息。

(3)生態影響指標。包括受災害破壞影響的地表生物物理狀況、生態系統類型和生態敏感目標三部分。地表生物物理狀況主要是植被覆蓋等狀況。生態系統類型主要有:森林生態系統、農田生態系統、居民點和水體等。生態敏感目標主要是自然保護區、珍稀動植物資源等。

2.2 地震/泥石流

地震/泥石流等地質災害發生時,往往會帶來山體滑坡、崩塌等次生地質災害,在評價其生態影響時,重點對山區滑坡、泥石流等地質災害空間分布、地震對地表植被破壞面積和空間分布影響、地震對農田生態系統影響面積和空間分布影響、地震對河道水體的影響(如堰塞湖空間分布)、敏感環境目標(如自然保護區)生態環境遭破壞狀況等進行監測與評估。遙感監測指標可歸納為:(1)災害體指標:地震發生位置,不同烈度空間范圍、泥石流發生位置/面積;(2)次生災害指標:山體滑坡、泥石流、堰塞湖等發生位置、面積等;(3)生態環境影響指標:地震影響范圍內生態敏感目標(自然保護區、飲用水源地、農業生態系統)格局關系和受損程度;植被覆蓋度及其動態變化等。

2.3 冰凍/雪災

冰凍/雪災發生時,需要獲取雪覆蓋狀況的災情信息和災害對區域生態環境破壞的信息進行事件對生態環境影響的評估,而且災后融化過程中地表水的增加有可能也會帶來土石松動,從而帶來次生地質災害。因此除災情發生空間范圍外,還要評價其冰雪后次生地質災害(如滑坡、泥石流)狀況,以及災害對區域生態敏感目標造成的影響(如植被覆蓋變化、生態系統類型損毀程度、湖泊和水庫變化)等。遙感監測指標可歸納為:(1)災害體指標:雪被空間分布、面積;(2)次生災害指標:滑坡、泥石流空間分布和變化狀況;(3)生態環境影響指標:冰凍/雪災發生范圍內生態敏感目標(自然保護區、居民點、農業生態系統)格局關系,植被覆蓋度及動態變化、敏感生態系統類型及動態變化等。

2.4 干旱災害

干旱是一種常見的天氣現象,尤其對農田生態系統有很大影響。在利用衛星遙感重點獲取地表土壤干濕狀況和干旱強度,并對受干旱影響的農作物的面積或危害程度進行估算。指標可歸納為:(1)災害體指標:地表土壤干濕狀況,干旱等級空間分布;(2)生態環境影響指標:旱災發生范圍內生態敏感目標(自然保護區、農業生態系統)格局關系和影響程度。

3 災害生態影響指標提取方法與實例

3.1 遙感數據源

(1)按獲取平臺分,包括衛星數據和航空數據。隨著衛星遙感技術的快速發展,可用于災害生態影響評估監測的數據源也越來越豐富,由于災害類型不一,其適用的衛星數據也不同。對于氣象災害,大多發生在大尺度的空間范圍內,可采用MODIS、風云等公里分辨率的衛星數據;針對森林、草地等自然生態系統發生的火災等,可采用環境一號衛星[4]、Landsat 衛星、高分一號[5]寬覆蓋衛星等15~30m 空間分辨率的衛星數據;對于地質災害而言,由于其發生的空間范圍較小,則需要采用10m 以內空間分辨率的衛星數據,如SPOT、國產資源衛星ZY02C/ZY-3、國產高分一號衛星等,還有米級亞米級分辨率數據,如QuickBird、Worldview 等衛星數據。同時,由于無人機的靈活性,不受運行軌道的限制,可以快速獲取災區實時的高分辨率遙感數據,可以非常清晰地獲得災區現狀信息,同時飛行高度較低,不受云的影響,已成為災害應急監測中的一個重要數據源。

(2)按傳感器分類,包括光學、紅外和雷達數據。光學數據是目前最為常用的數據源,可根據災害類別和區域大小選取不同空間分辨率的數據進行監測和評價。按照載荷類型分類,按照載荷的譜段范圍,除了常用的可見光譜段,提取溫度信息的提取需要紅外載荷;此外,雷達數據可以獲取天氣情況不好時的地表信息,如Radarsat,TerraSAR 等。

3.2 遙感提取方法

(1)基于影像光譜和空間特征的目標識別方法。地表冰雪覆蓋、滑坡體和堰塞湖等次生地質災害造成的生態破壞,在遙感影像上的色調、幾何形狀等特征突出,特別是在高分辨率衛影像上更加明顯,可以利用這些特征進行識別出來。通過亮度值或像元值的高低差異(反映地物的光譜信息)及空間變化(反映地物的空間信息)來表示進行目標的識別。可通過自動分類和人工交互式解譯相結合的方法,獲取目標的空間分布信息。以汶川地震為例,圖1 為2008年汶川地震發生后依據北川縣5月15日SPOT5 多光譜衛星數據,進行解譯得到的區域滑坡空間分布圖。

圖1 北川縣區域滑坡空間分布圖

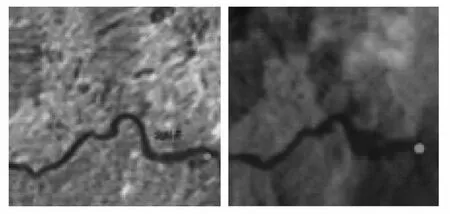

(2)不同時相遙感影像比對分析方法。將同一地區不同時間序列(如災前、災后、災后一段時期)遙感影像進行比對,可直接分析災區地表景觀的動態變化,提取災后地面生態環境遭受的破壞、生態恢復情況。圖2 為2008年汶川地震后北川縣漩坪羌族鄉堰塞湖影像。

圖2 堰塞湖(綠點處,左:災前;右:災后)

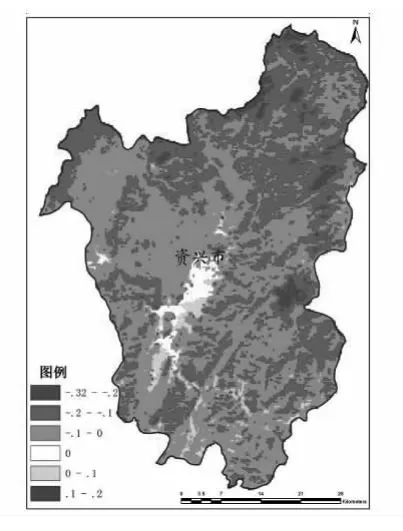

(3)定量分析和反演方法。定量反演分析方法即利用反演模型,定量分析地災后地表生物物理狀況及其的環境影響。如可利用衛星影像提取歸一化植被指數(NDVI)、估算地表植被覆蓋度,以監測地表植被狀況和遭受的破壞情況,掌握災后區域植被覆蓋的現狀;通過災前、災后地表植被覆蓋度的差值運算估算地表植被的破壞情況。圖3 為2008年南方雪災前后資興市的植被覆蓋度變化[6]。

圖3 資興市雪災前后植被覆蓋度變化

(4)空間疊置和統計分析。在GIS 支持下,對遙感提取的專題信息,進行空間疊置、統計分析,提取相關生態環境災害的面積和數量等信息。圖4 為雅安地震震區周邊自然保護區的分布,通過GIS 分析,可以快速了解到地震可能會影響到的敏感生態目標。

圖4 雅安地震區自然保護區分布圖

4 結論與討論

本文對遙感技術在區域自然災害生態影響中的應用進行了指標和方法介紹,可以看出,通過遙感技術的應用,可以為災區生態恢復提供客觀和科學的資料支持。但仍需要在以下幾個方面進一步研究和提高:

(1)災區有效數據的獲取仍存在一定限制,災害監測和生態影響評估需要快速有效地獲取災害地區的信息,載荷能力仍需進一步加強,尤其是加強高分辨率遙感數據的獲取和雷達遙感數據獲取能力,以應對云雨等極端天氣情況下的數據獲取能力。

(2)遙感監測關鍵技術仍需深入研究,尤其是針對災害體指標的提取算法需要進一步提高其精度和速度。還需要進一步在實際案例中進行應用,總結形成自然災害生態環境影響評估的技術手冊和標準規范。

[1]奚曉青,楊新寶.地質災害國內外研究現狀淺析[J].中國水運,2007,7(9):98-100.

[2]王福濤,王世新,周藝,等.多光譜遙感在重大自然災害評估中的應用與展望[J].光譜學與光譜分析,2011,31(3):577-582.

[3]王占禮,彭珂珊.中國主要災害類型成因及分布[J].桂林工學院學報,1999,19(4):354-360.

[4]王橋,魏斌,王昌佐,等.2010 基于環境一號衛星的生態環境遙感監測[M].北京:科學出版社.

[5]白照廣,陸春玲,李長俊,等.高分一號衛星方案與技術特點[J].航天器工程,2014,23(supp):1-6.

[6]徐新良,蘇富巖,莊大方,等.2008年南方冰雪過程對生態環境影響的遙感監測—以湖南省資興市為例[J].地球信息科學學報,2009,11(2):237-243.