科技服務“沾泥”當倡導

趙吉林

近日下鄉,看到某鄉鎮正在舉辦科技培訓班,聽課的人很多,工作人員講解的內容也很豐富,但多是空對空的理論。培訓班結束后,問幾個村民學的如何,他們似懂非懂,并普遍有一個很強烈的愿望,他們說,要是能把培訓班搬到田間地頭,一邊講一邊示范,那樣學起來更直觀,效果可能會更好。

目前,不少部門紛紛開展“送科技下鄉”活動,不少鄉鎮也舉辦各種形式的培訓班。這本來是一件很受農民歡迎的大好事,但也存在一些部門只把科技送到鄉鎮政府,導致科技下鄉和培訓未深入到村組農戶,沒有“沾泥”,農民朋友不滿意。

由于各地的情況不同,條件各異,農民朋友存在需求的多樣性、時間的差異性、理解接受的強弱性,有的“吃不飽”,有的“受不了”。即使是同一項目或服務,也會出現“口味”的差異,也許張三要吃咸,李四要吃淡,男的要吃“干”,女的要喝“稀”。很顯然,蘿卜白菜一鍋熬的“批發式”服務難以滿足多層次、多群體的需求,“不沾泥”的科技也很難讓農民朋友運用到實踐中。

開展科技下鄉和科技培訓,其根本出發點和落腳點是要讓農民學得會、用得來。而要做到這一點,不僅需要“岸上喊”,更需要“下田干”,特別需要貼近村民、貼近土地。在田間地塊里,用看得見的實例、用直觀的手法,現場教群眾領會,讓他們親身實踐,這樣才會有效避免學的時候似乎全懂,用的時候卻一片茫然的問題,讓科技服務真正起到實實在在的效果。

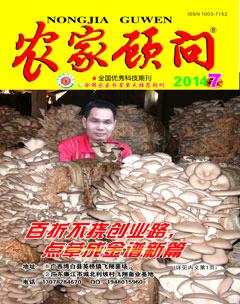

要讓科技服務多“沾泥”,還有一條重要的途徑,就是大量培養“土生土長”的農民科技帶頭人、示范戶,多培養一些有文化、有知識的新型農民,多造就一批懂經營、善管理的“雞司令”、“豬狀元”、“牛大王”等,讓他們成為帶動周圍農民掌握新技術、傳播新知識、走向共同致富的帶頭人,成為“常駐”在農民身邊的“土專家”,讓更多農民自然輕松、方便及時地學技術,從而造就“一花引來百花開”的好局面,也有效解決“吃不飽”與“受不了”的矛盾。