嚴培明:關于肖像的多重命題

段子迎

嚴培明這個名字對于喜愛當代藝術的人來說,可能既熟悉又陌生,因為大多數國內觀眾對他只是有所耳聞,而少見其作品,甚至在大部頭的中國當代藝術論述中也難尋其蹤。歸其原因,或許是因為他的藝術歷程與國內藝術家有些脫節,甚至孤立——他既不屬于八五美術新潮中的一份子,也比九十年代出國潮的藝術家先行一步,作為趙無極、陳箴之后在法國立足的華人藝術家,他獨特的肖像畫創作難以被歸類,學裝置出身,卻始終堅持繪畫的純粹手段,在停滯的記憶和嫁接的成長中一畫三十年。今年五月,繼在廣東美術館、尤倫斯當代藝術中心的個展之后,嚴培明的新展《這樣死,這樣活》在天安時間當代藝術中心開幕。

反肖像的肖像

1960年出生于上海閘北的嚴培明,14歲開始畫畫,去法國之前,嚴培明從未接受過正統的學院美術教育,但受益于中學老師開辦的畫室,他得以在一個較為純粹的氛圍下磨練繪畫技藝——嚴培明在后來的采訪中甚至提到,自己當時在中國學到的技法出國已經夠用。受當時社會主義現實主義風格的影響,他的表現形式多集中于肖像,內容則多為農民、工人之類。文化大革命的階段,出身于工人家庭(父親是屠夫,母親是工人)的他并沒有經歷多少復雜波動,所學所見也都是自然而然地接受。高中畢業后,嚴培明考上海工藝美校落榜,落榜的原因據說是口吃導致面試結果不佳,隨后就出國了。所以像反思文革這樣的時期嚴培明并不在場,他缺席了中國三十年的社會變革,所受的思想上的真正沖擊都是在出國以后。

因為舅舅在法國開皮具店,19歲的嚴培明赤手空拳地去了巴黎,為了遠離巴黎華人圈學法語,他又前往林風眠曾就讀的第戎美術學院。八十年代經歷過觀念藝術洗禮的第戎美院里,已經鮮有人采用傳統的油畫形式創作,嚴培明帶著一手好功夫,卻面臨著無處施展的局面——如果他想成為一名真正的藝術家的話。為應對這樣的問題,當時的他“機靈”地萌生了一個念頭:既然西方已經沒有人再敢對著模特畫肖像(因為肖像畫多數指為定制者服務的復制性寫實繪畫),那么他要進行一次再顛覆,即重新對著模特畫像,并且改革肖像畫的藝術。去了法國的嚴培明雖然沒有隨著大流玩觀念、搞裝置,但好像很快就領悟到觀念藝術的精髓以及前衛藝術的發展邏輯,即顛覆、再顛覆。

在不斷的革新中,回到過去進行再審視也是一種顛覆的途徑。無論是具象的畫法還是肖像的主體,嚴培明決定堅持到底。“為了展示我的作品,讓人接受我,我有了一個念頭:既然當時人們都不喜愛‘具象繪畫,我就在畫布上畫反肖像。”這樣的方式在法國第戎無疑是可行的,因為盡管在畫面效果上,此類繪畫可能無法與表現主義甚至抽象繪畫、蘇聯寫實繪畫完全一刀兩斷,但觀念上的闡釋卻十分合理。然而,初到法國的嚴培明其實也遭受過老師的質疑,老師曾覺得他在藝術上“不說實話”、“不說自己的話”,畫筆一提起來不是蘇派的影子就是法國大師的風格。面對這種質疑,喜愛肖像、善于畫肖像的嚴培明在堅持自我的同時進行了對自我的反思。

觀念是提出來了,可如何具體地進行“反肖像”?從小喜愛黑白電影的嚴培明決定取消色彩,這種策略或許是一種逃避、懶惰的伎倆,卻也情有可原,因為對他來說繪畫書寫性的表達完全可以獨立呈現一番風貌。由此,反肖像的肖像與反色彩的單色畫為他的“反肖像”觀念定性,這與安迪·沃霍爾為代表的波普藝術家以及查克·克洛斯為代表的照相寫實藝術家反傳統肖像的觀念一脈相承。但與消費時代產物以及放大鏡般走向極致的反諷術不同的是,嚴培明還是延續了一種帶有現代主義風格的繪畫性——繼表現的、抽象的繪畫方式之后,他表現的是一種類抽象又類表現的畫面格局,繼承的是西方觀念藝術的老路,通過這種觀念藝術領域之中的類反模式,實則達成了一次合謀,這種巧妙的策略使得他的藝術處處開花。

身份象征的建立與解體

“不清楚我作品的人,看到的就只有毛澤東、李小龍、維爾潘,看不到其他人。”盡管嚴培明這樣說,不可否認如果沒有“毛澤東”,他的故事也不會走到今天。“一個不出名的藝術家選一個不出名的題材是沒有意義的,所以我斷然選擇了一個出名的題材。作為一個中國畫家,畫毛澤東也是一種身份認同——我需要一小段自己的歷史,一個畫家需要一段歷史,他需要把他的過去和未來連接起來。”嚴培明借著毛澤東在西方的影響,叩開了西方藝術界的大門,通過毛的歷史,開始了他自己的故事。

由于嚴培明八十年代初就離開中國,未經歷文革反思的階段,“我對毛的印象固定在了那個時刻,我刻畫的毛總是正面的,展現巨大力量的。”他以毛為主題的繪畫與當時中國政治波普對毛形象的修正甚至戲謔呈現兩種不同的面貌,更傾向于描繪偶像的普通人性。不過在這一層面,嚴培明似乎還是暗合了1994年黃專等人掀起的關于“中國當代藝術如何獲取國際身份”的討論——在這個議題下,某些中國當代藝術走出海外被稱為“打中國牌”,力求走出一條不同于西方現代主義或后現代主義的道路,于是中國傳統文化元素及文革便成為主要的資源。

當代藝術在中國發展的這一階段的確有尹吉男所說的“細腰國際主義”的嫌疑,以及河清所批判的“政治中國牌”的可能性。但仔細一想,這又的的確確是中國藝術家本能之下可以接觸的資源,甚至就是個人歷史。與同時期有著嚴重身份危機的中國藝術家不同的是,嚴培明藝術作品發生的場域本來就是從法國開始——早年求學法國的他完全有理由遺忘自己中國人的身份,而作為一個華裔法國藝術家納入西方主流敘述。但當時20出頭的嚴培明并沒有逃避這一問題,因為政治、文化、社會生活的烙印已然打在他身上,于是他選擇延續自己在中國的肖像畫創作,但處理的方式有所改變。

90年代張曉剛那些藝術家表達的“加入西方人的游樂場”將導致喪失價值的憂慮在嚴培明這里似乎并不存在,因為他并不用背負“中國形象”的重擔,他的故事就是從“西方人的游樂場”中發生的。嚴曾經表示中國的水墨等傳統繪畫并不是他創作的基礎,他的思考似乎恰巧處于夾縫之中——一個既不從法國身份出發的,也不從強烈的中國身份出發的角度,正如他自己所說:“在法國生活了這么久,有時候我會忘記自己是中國人。”這與黃永砯參展1989年“大地魔術師”展覽時所說的“我不代表中國人”是兩種動機,但他們都更加注重個人歷史。于是,嚴培明在叩開西方藝術界大門之后,繪畫中的人又回到了自己,回到了身邊的人,回到匿名者(匿名肖像幾乎與毛澤東肖像同時出現)。

全球肖像與國際風景

嚴培明今天的美名總是離不開法國總理等名人對他的贊譽之詞,過分強調被西方人認可由此推向國內藝術界的介紹方式無疑是值得警惕的。嚴培明在第戎美院的西班牙老師曾忠告他:“你這個人可以變成兩種人,你可能成為一個很好的藝術家,也可能成為一個很差的藝術家。”對于他來說,每一個選擇都必須大膽而謹慎,因為他選擇了一條不太好走的路。嚴培明將毛時代的寫實手法以及肖像主題初步轉換成屬于他個人的視覺經驗與風格之后,他繼續追溯這種父權時代下的圖像表征,將注意力轉向自己的父親。作為第一位在盧浮宮舉辦個展的在世藝術家,他將已逝父親的肖像置于灰色的哭泣的蒙娜麗莎肖像對面,兩側則是自己垂死的形象,嚴培明對于展覽空間巧妙的應對方式以及類似裝置的肖像組合仿佛給了那些所謂的裝置藝術家一記耳光,因為作為畫家,他比那些人更善于處理現場,他其實只是有意選取古老的語言,拾起狡猾的觀念藝術家所丟棄的東西,來深入執行一種觀念。

通過盧浮宮的展覽,嚴培明將個人歷史和整個藝術的歷史聯系在了一起,構成了一個饒有邏輯的“國際化”面貌。實際上,嚴培明的反肖像繪畫一直還蘊含另一層涵義,即取消身份,“既像所有人又像每個人”。這類與毛澤東像同時出現的命名為“頭”的匿名者肖像呈現了嚴培明另一種思想維度,這條線索更隱性,更不容易被標題黨捕獲,也不常出現在報道中。嚴培明曾說:“作畫,就是同時埋葬與新生。”這類似像非像的匿名肖像就符合這種“二律背反”——無論是匿名者、自己、父親還是蒙娜麗莎,好似都潛藏在“生與死”的脈絡之中,不經意地體現出他的這種生命態度。

取消身份的“全球肖像”除了可以通過取消具體所指來達到,還可以通過對特殊人物主體反復描繪來消解傳統肖像的再現性,以父親和兒童為主題的肖像即屬于此類。保羅·克利曾說:“藝術并非顯像的再現,而是將其顯形。”嚴培明反復描繪“最瘋狂的”、“最驕傲的”、“最奇怪的”、“最深沉的”父親,反復描繪混血兒童、上海民工家庭的孩子、醫院孤兒等,呈現另一種形態的“全球肖像”,在此“全球”不僅意味著地域上的多元,更意味著一種普遍性,一種讓不可見之物突顯的力量。可以說相對于描繪毛澤東、李小龍等世界名人,嚴培明對于匿名者、父親、母親、兒童及身邊人的描繪更應當被納入“全球肖像”的范疇,而藝術家本人則成為諸眾的策動者。

從時間順序上提綱挈領地縱觀嚴培明的肖像序列將非常有意思:毛主席、匿名者、父親、叔叔、母親、佛、水滸傳人物、女犯人、非洲小孩、培根畫中的英諾森十世、李小龍、流氓、作為“受害人”的女孩、連環殺手、被凌遲者、新娘、遺體、死去的瑪麗蓮·夢露、妓女、骷髏、戈雅與馬奈畫中的死刑犯、蒙娜麗莎、賈科梅蒂、畢加索、奧利維埃·莫塞、鎮壓學生運動的法國總理、殺手的女友和同謀、邁克爾·杰克遜、喜劇演員、大衛畫中的馬拉、自殺者、肯尼迪、馬丁·路德·金、刺殺肯尼迪的嫌犯、薩達姆、阿拉伯眾名人等等,當然這其中時不時還有他自己。在這些題材中,嚴培明從生活、文學、藝術史、電影、具體事件或事故中抽取形象,如此細數這些肖像,或許我們就能理解為何他會說:“我們對時代負有責任,并且應當書寫我們的歷史。”這是孤立地看嚴培明的單幅肖像所不能得到的感受。藝術世家伯納德·馬爾卡德曾評價嚴培明的作品“同時是歷史的圖像和圖像的歷史”,對于國內觀眾來說,我們所能看到的嚴培明只是冰山一角。

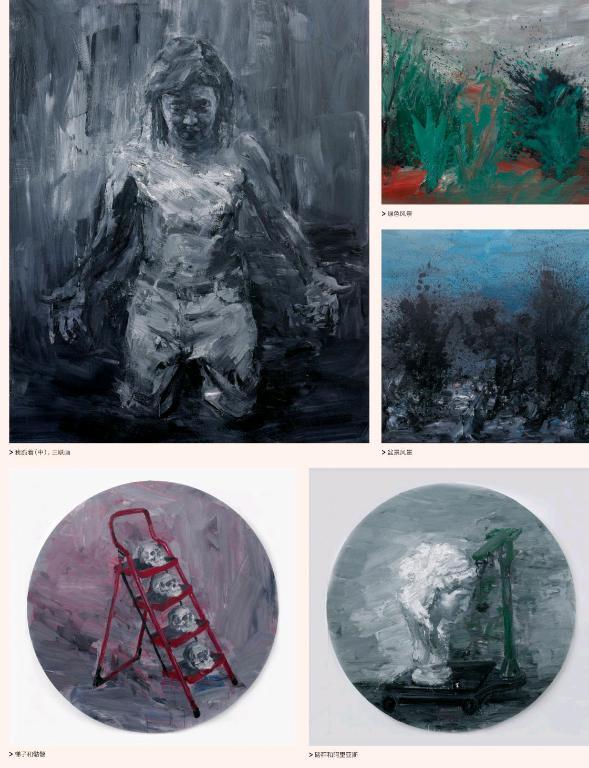

其實除了肖像,嚴培明也常畫風景,我們暫且稱之為“國際風景”,與“全球肖像”的說法如出一轍。不過需要注意的是,他以夜上海、上海機場為題的“國際風景”以及以犯罪現場(父親的出生地)為題的“國際風景”在此并不僅僅指美的理想之地而已。今年5月的嚴培明個展“這樣死,這樣活”中也出現風景,甚至著有不常見的顏色。據說嚴培明還在新作展中說了一個故事,不過這個故事大概只有很懂他的人才能領悟。