腰椎間盤突出癥的CT診斷評價

柳青松

(照旺莊衛生院,萊陽 265200)

目前,在臨床上腰椎間盤突出癥是一種十分常見的骨科疾病[1],采用CT對患者進行診斷,其準確率達到了90.0%以上[2]。此外,由于CT診斷具有一定的安全性,并且經濟,對人體沒有損傷和無合并癥以及后遺癥等特點,能夠有效地將患者椎間盤突出的位置和大小以及與神經根的關系等情況表現出來。我院對此次收治的腰椎間盤突出癥患者采用CT和X線診斷,探討CT診斷的應用價值,以下是詳細報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

此次研究和收治的84例腰椎間盤突出癥患者,都是我院在2009年2月-2012年6月期間收治。對患者進行手術診斷,確診患者為腰椎間盤突出癥,其中男性患者為62例,女性患者為22例;患者的年齡在22-70歲之間,平均年齡為(52.0±4.0)歲;病程在0.5-13年之間,平均為(5.3±2.0)年;患者在臨床上主要表現癥狀:腰痛、麻木、小腿肌肉萎縮、感覺異常、腰部出現活動障礙并伴有放射性腿痛。患者的體征:腰骶部出現壓痛現象、對患者進行直腿抬高試驗和加強試驗,表現為陽性。

1.2 方法

CT檢查:儀器:采用德國西門子Spirit螺旋CT機。讓患者處于仰臥位,將患者的雙腿微屈,墊高其臀部。調整好CT掃描架的角度,掃描的平面要與椎間隙盡量平行,從下到上依次對腰椎間盤進行掃描。每一腰椎間盤主要分為上中下3個層面,掃描的范圍:從第1-3腰椎下緣開始,層厚:3-5mm,層距:3-5mm,采用骨窗和軟組織窗進行觀察。軟組織窗寬為200-400,窗位為30-50。骨窗窗寬為1200-2000,窗位為300-600。數據測量值主要以軟組織窗為準。

X線檢查:讓患者處于側臥位,將患者的雙腿并攏,稍微向前彎曲,對患者拍攝標準的正位片,安排2名經驗豐富的主治醫生進行閱片并診斷。

1.3 診斷標準

CT診斷標準:患者的椎間盤椎體邊緣出現唇樣的骨贅、患者椎間盤正中或者偏側出現局限性突出軟組織影、由于發生椎間盤移位而引起患者硬膜囊受壓而移位、患者的側隱窩狹窄、椎管狹窄、黃韌帶肥厚。X線診斷標準:患者的椎管內或者椎間孔能夠看見游離骨塊影像;患者的腰椎生理前彎變直,腰椎呈現為反弓或者側彎畸形;腰椎間隙呈現為前窄后寬或者前后等寬等異常情況;患者的椎體后下角出現骨質增生;形成Schmrol's結節。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS18.0軟件進行統計和分析,計量資料采用均數±標準差(x±s)表示。采用X2檢驗,差異顯著,具有統計學意義(P<0.05)。

2 結果

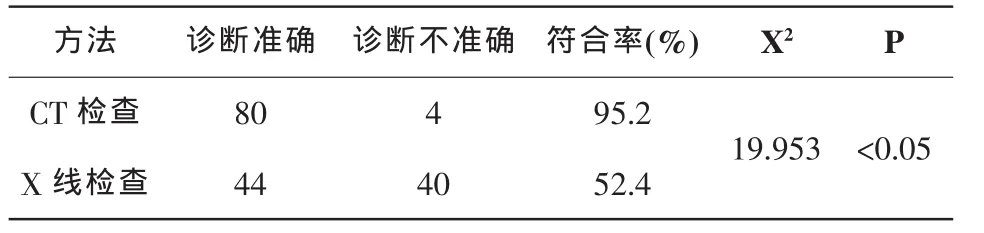

經過研究發現,腰椎間盤突出一般好發于L4-5、L5-S1,對患者采用CT進行診斷,其臨床表現比較典型和分辨清晰以及診斷明確。其中CT術前診斷和X線術前診斷與手術診斷的符合率分別為95.2%、52.4%,差異顯著,具有統計學意義(P<0.05),詳細見以下表1。

表1 兩種診斷方法的效果比較

3 結論

在臨床上,腰椎間盤突出癥又叫做椎間盤疝,一般常見于中老年男性人群中,這主要是與男性從事的體力勞動或者其腰背肌不發達等有關[3]。椎間盤主要是由透明的軟骨終板和髓核以及纖維環組成,其發病機理主要是由于患者的椎間盤出現退行性變和外傷等而導致患者出現纖維環的破裂,使得髓核通過環缺損處而突出引起。在臨床上,根據椎間盤突出的程度主要分為:膨出、脫出、突出、髓核游離[4]。然而根據腰椎間盤退變的病理演變過程主要分為:變性、突出、膨出、游離碎片。根據其組織的類型主要分為:纖維環突出、髓核突出。

對患者采用CT進行診斷,其能夠清晰地將腰椎各個橫斷面的骨性和軟組織結構顯示出來,并且能夠將椎間盤突出的位置和形態以及大小等顯示出。經過相關的研究表明,是一種非常可靠的診斷方法。在臨床上,椎間盤突出癥典型CT表現為:患者椎間后緣正中或者偏側會出現局限性的突出軟組織密度影像。經過此次的研究表明,對患者采用CT掃描檢查的準確率要明顯優于X線拍攝的準確。

總之,對腰椎間盤突出癥采用CT診斷,具有準確率高、安全、經濟等優點,并且能夠為臨床治療提供一定的依據,值得進行推廣和應用。

[1]裴敏,王琨,朱杰,蔡維波,李松.低劑量CT引導下醫用臭氧注射術治療腰椎間盤突出癥[J].介入放射學雜志,2011,05:406-409.

[2]劉東旭.腰椎間盤突出MRI與CT診斷的應用價值比較[J].當代醫學,2013,08:99-100.

[3]陳國雄.腰椎間盤突出癥CT與MRI影像對比分析[J].當代醫學,2013,04:106-107.

[4]程鑫,李思東.射頻、臭氧消融術聯合治療腰椎間盤突出CT分型及療效分析[J].中國社區醫師(醫學專業),2013,08:237-238.