基于遙感與系統動力學模型的土地利用/覆被變化研究

錢國英,張長勤,董斌,李鑫,李欣陽

(安徽農業大學理學院,合肥 230036)

1 引 言

系統動力學模型應用于土地利用/覆被變化(Land-Use and Land-Cover Change,LUCC)的研究一直倍受學者關注。當前,國內外有學者利用元胞機和系統動力學模型構建了土地利用變化動力學模型LUSD(Land Use Scenarios Dynamics model);有學者利用土地利用/覆被變化變化動態模擬CLUE_S和Markov模型模擬的數據進行分析比較;有利用氣候、經濟的變化和人類的行為對LUCC模型進行研究[1-5]。這些研究不少尚處于概念驗證階段和多個系統的理論比較階段,僅單獨利用理論數據和實際數據進行“靜態陳述”階段,很難從模擬和實際結果中得到更多的可用信息。本文以安徽升金湖國家級自然保護區為研究對象,利用ArcGIS、ERDAS和STELLA軟件構建土地利用變化系統動力學模型,在分析研究區土地利用變化的基礎上,利用典型的景觀指數分析了土地利用景觀格局,并構建系統動力學模型,對研究區的土地利用做出仿真和預測,利用仿真后的數據進行模型分析和驗證,最后,分析了研究區土地利用的變化趨勢及特征,為研究區乃至濕地自然保護區的土地科學利用提供理論依據。

2 研究區概況

安徽升金湖國家自然保護區(以下簡稱升金湖保護區或保護區)位于長江中下游南岸安徽省池州境內,坐落于東至縣與貴池區相交處,地理位置東經116°55′至東經117°15′,北緯30°15′至北緯30°30′。本文研究區的面積為33329hm2,屬亞熱帶季風氣候,平均年降雨量1600mm,平均氣溫16.14℃,土壤主要以潮土和水稻土為主,保護區人口約2萬余人,現有的水面平均面積13300hm2,荒灘荒地為1000hm2,農田為3400hm2,林地為4000hm2,其他11629hm2。研究區屬內陸濕地與水域生態系統類型自然保護區。

3 研究方法

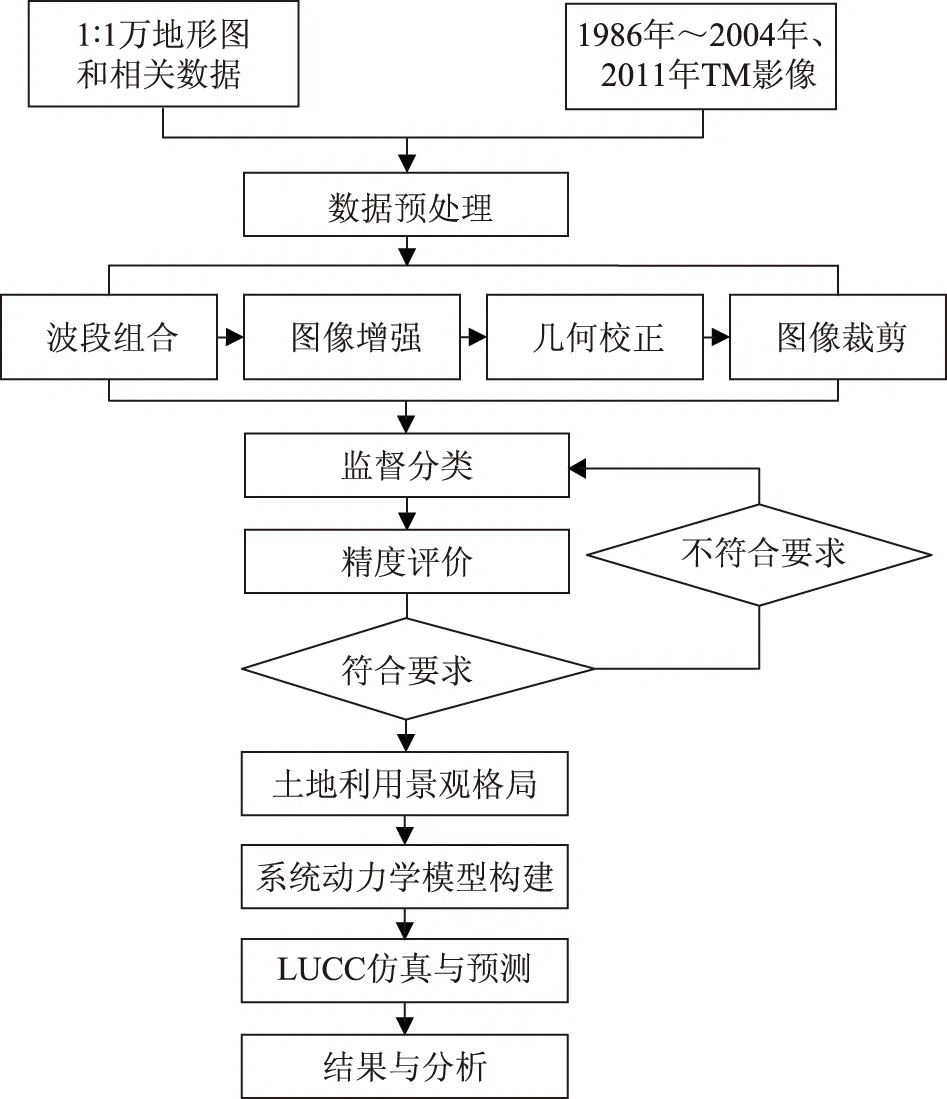

研究人類社會與自然景觀空間之間的相互關系是景觀生態學研究的重要內容之一[6]。在景觀生態學中景觀是一個具有時間和空間異質性的區域[7]。針對研究區域地理位置和研究的對象,采用了1986年、2004年和2011年的TM影像作為分析數據,以及1∶1萬的地形圖和1∶1萬的SPOT的遙感數據參考數據,以上3期TM影像數據都是6月~8月份時期的數據,符合分析在相同時期下的要求。本文用ERDAS 9.2分別將1986年、2004年、2011年的TM影像的5、4、3波段合成假彩色影像,利用手持GPS實地勘測,然后利用ERDAS軟件將研究區域裁剪下來,對遙感影像進行監督分類,并對各土地利用類型進行面積計算。應用Fragstats3.3軟件對土地利用分類后的結果進行景觀格局分析,計算各土地利用景觀指數,利用STELLA軟件對土地利用變化進行仿真和預測。圖1為研究技術路線圖。

圖1 研究技術路線

3.1 土地利用景觀格局分析

3.1.1 土地利用變化分析

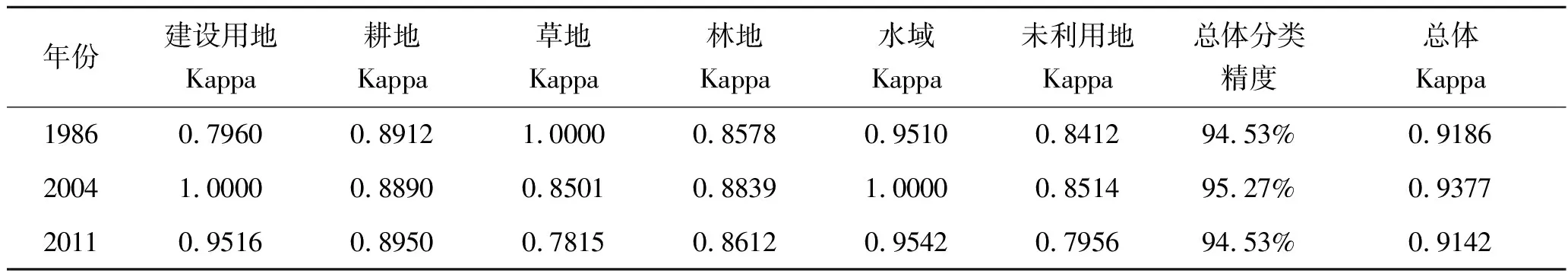

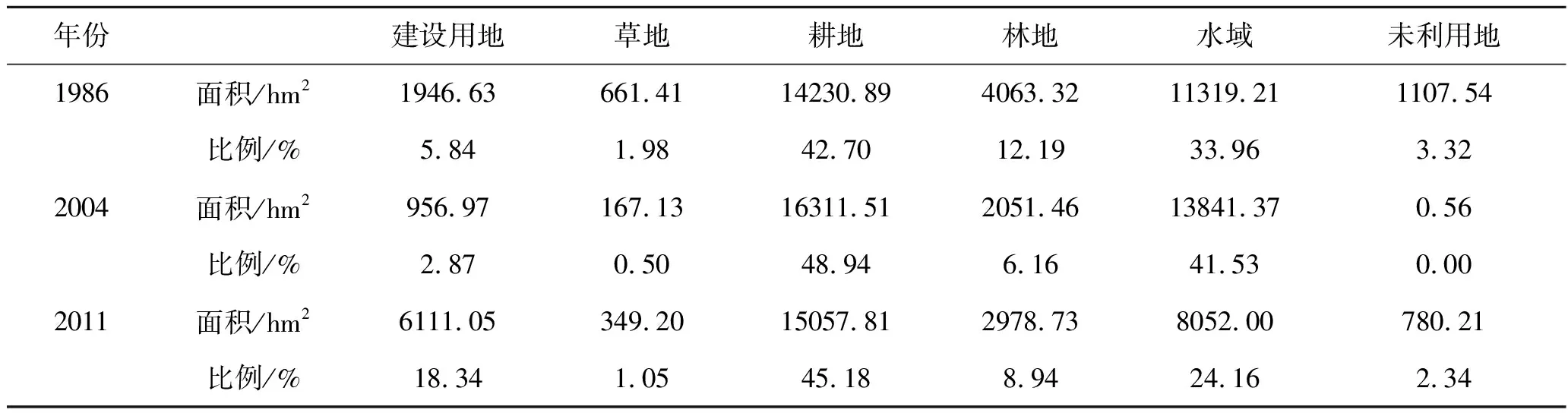

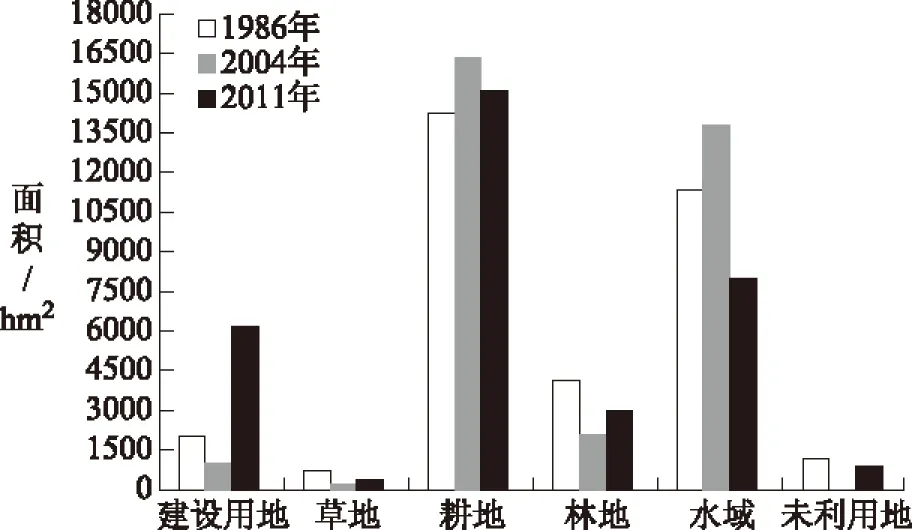

研究區域的形成可追溯到地質史上300萬年以前,經喜馬拉雅運動后,長江沿岸抬升形成河流,河流匯聚發育形成湖泊,湖泊的平均面積為13300hm2。由于研究的區域主要以農田、漁業和林業,所以根據當地的實際情況把研究區地物類型分為建設用地、林地、耕地、水域、未利用地、草地6種類型[8],分別對每年的分類結果進行精度評價,結果見表1。從表所示的總體Kappa系數都大于85%,符合研究的要求[9]。在選擇訓練樣本時,使每一地類的訓練樣本中像元的地物類型與研究區的實際地物類型相一致。另外,選擇的訓練樣本要具有相當高的代表性,能夠精確地代表所選地物。根據Kappa系數的結果和訓練樣地的選擇可確定本文的分類結果是真實可用的。根據分類結果初步得出3個時期的各地類的面積及所占比例如表2、圖2所示。從表2和圖2中可以看出,研究的區域中耕地和水域占主導地位。從表2和圖3中可以看出建設用地由原來1986年的5.84%變化成2004年2.87%,到2011年18.34%,草地、耕地、林地、水域和未利用地都有不同幅度的變化。從表2可以看出2004年草地、林地、未利用地都有不同的減少,水域有大面積的增加,從中可判斷水域是導致建設用地、林地和未利用地減少的主要原因,查閱2004年同遙感影像相同時期的池州水利史志年鑒。結果表明,該地區發生了洪澇災害,該研究時期建設用地的減少是由洪澇引起的。

表1 不同年份的Kappa系數

表2 研究區域土地利用類型面積及所占比例

圖2 不同地物類型所占面積的變化

從表2和圖2可知2004年耕地占了48.94%,所占的比例比其他任何的地類的比例都要多,不單是2004年的耕地比例最大,在其他年份的農田所占比例也比其他土地類型比例大,因為我國是主要的農業大國,以發展農業為主,這與國家的政策是分不開的。

近20多年來升金湖出現過多次的洪澇,其中1997年~1998年發生了一次比較大型的洪澇,2004年也受到水澇的影響。所以在圖3中可以明顯看出2004年的水域所占比例比其他年份水域比例都大,達到了41.53%。由于未利用地大都是灘涂地,所以當2004年研究區域受災后,未利用地也隨之下降。

研究區域的地理位置決定了水域和耕地占重要的位置。未利用在逐步被開發,林地在21世紀初期有所上升,這是受政府退耕還林政策的影響,其中建設用地發展最快。

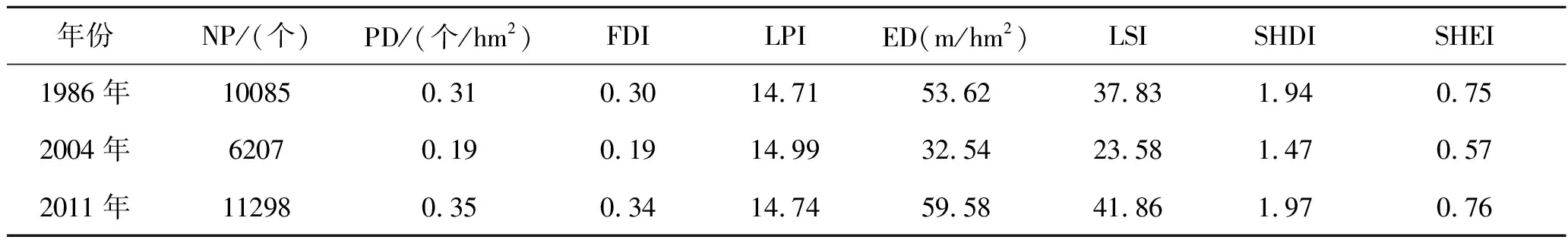

3.1.2 土地利用景觀格局分析

本文以定量化的指標進行景觀結構的描述和分析。本文采用景觀格局軟件Fragstats3.3進行分析,依據研究區的情況和相關的研究選擇了斑塊數(Number of Patches,NP)、斑塊密度(Patch Density,PD)、總面積(Total Class Area,CA)、景觀形狀指數(Landscape Shape Index,LSI)、最大斑塊指數(Largest Patch Index,LPI)、香農多樣性指數(Shannon’s Diversity Index,SHDI)、香農均勻度指數(Shannon’s Evenness Index,SHEI)、邊界密度(Edge Density,ED)、破碎化指數(Fractal Dimension Index,FDI)等進行分析[10-11]。

本文利用Fragstats3.3對升金湖保護區土地利用景觀指數進行計算,結果如表3所示。從表3中可知1986年的破碎化程度比2011年要低,但比2004年要高。其中NP的變大可以改變物種間相互作用和協同共生的穩定性,其中PD的效果和NP的效果是一致的,NP變大則PD也是會變大它們成正比關系;從表3中可知LPI在2004年最大,其中LPI的大小決定了景觀中的優勢類型等。其值的大小決定著景觀中內部的豐度等生態特征;ED的大小可以從側面反應景觀豐富度的生態因子,當ED的數值變大則其中的斑塊數目會比較多,它反應的景觀豐富度就會比較高。LSI是指形狀指數的生態因子,但LSI的數值越大可以說明斑塊的邊緣發展越沒有規則,但與其他類型的連通性會比較好。SHDI和SHEI所反應的效果比較接近,其中比較2004年和1986年的SHDI,2011年的SHDI數值、LPI和PDI是最大的,這表明2011年升金湖保護區的景觀系統中,土地利用比之前的豐富,破碎化程度也比之前的要高。

表3 研究區主要景觀指數變化狀況

3.2 土地利用景觀系統動力學模型仿真

國內外的系統動力學模型一直倍受關注,有在土地利用結構上優化的研究,有在天敵-稻縱卷葉螟系統上的研究[12-13],這些研究在土地結構上的優化給決策部門提供了一定的建議和評價。本文則是利用STELLA軟件通過現有的土地景觀仿真2004年在未受到洪澇災害的影響會是怎樣的土地景觀格局,分析該區受災害的原因,并對以后的景觀格局做一定的預測和建議。

3.2.1 土地利用變化系統動力學模型構建

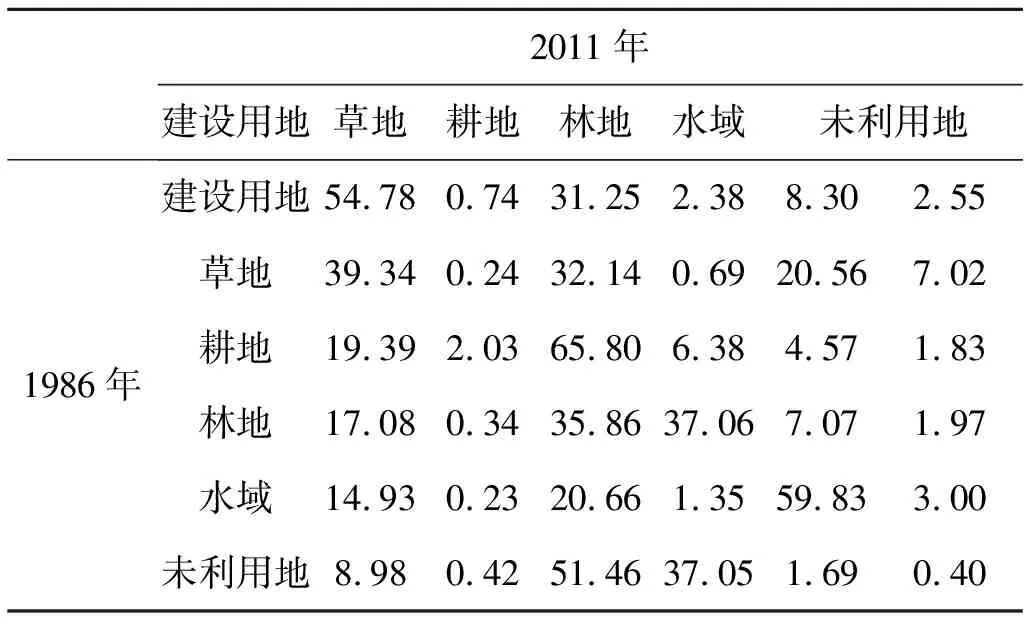

本文利用STELLA軟件進行建模,將6個地類視為該區域土地利用系統中的6個庫(stock),它們之間的相互轉化視為流,影響狀態變量變化的因素即為流速變量,(即本研究中的狀態轉移概率),1986年~2011年的轉移概率如表4所示,各土地利用類型間的相互轉化構成系統內部的因果反饋關系。

表4 1986年~2011年土地利用狀態轉移概率矩陣(%)

為了定量地分析各土地類型間(庫)的相互轉換關系,利用ArcGIS中的柵格計算功能計算出1986年~2011年的轉移面積,利用轉移面積計算出這兩個年代中6個地類的轉移概率。

3.2.2 模型驗證

系統動力學模型主要通過理論校驗和歷史仿真校驗,其中理論校驗主要是研究所建立的模型是否符合實際要求,模型變量的關系是否有意義以及所列的方程是否符合能表達變量。歷史仿真校正選定某一時刻,將仿真得到的結果與實際結果進行對照,檢查這兩者是否吻合,驗證模型是否能有效地代表實際結果[13-14]。

秦鐘等[15]在基于系統動力學的土地利用變化研究中對STELLA的模擬數據和現實數據進行比較,結果顯示STELLA模擬軟件對土地利用類型轉化的預測具有較高精度,模擬結果比較可信,并且把預測的結果和CA-Markov模型預測結果比較,相對誤差也不到0.9%,說明STELLA軟件預測的結果是確切可信。李志等[16]在基于系統動力學城市邊緣化土地利用變化模擬與預測中也對系統動力模型進行了模型的驗證,結果表明模型的仿真結果最大的誤差為5%,符合模型的有效性。

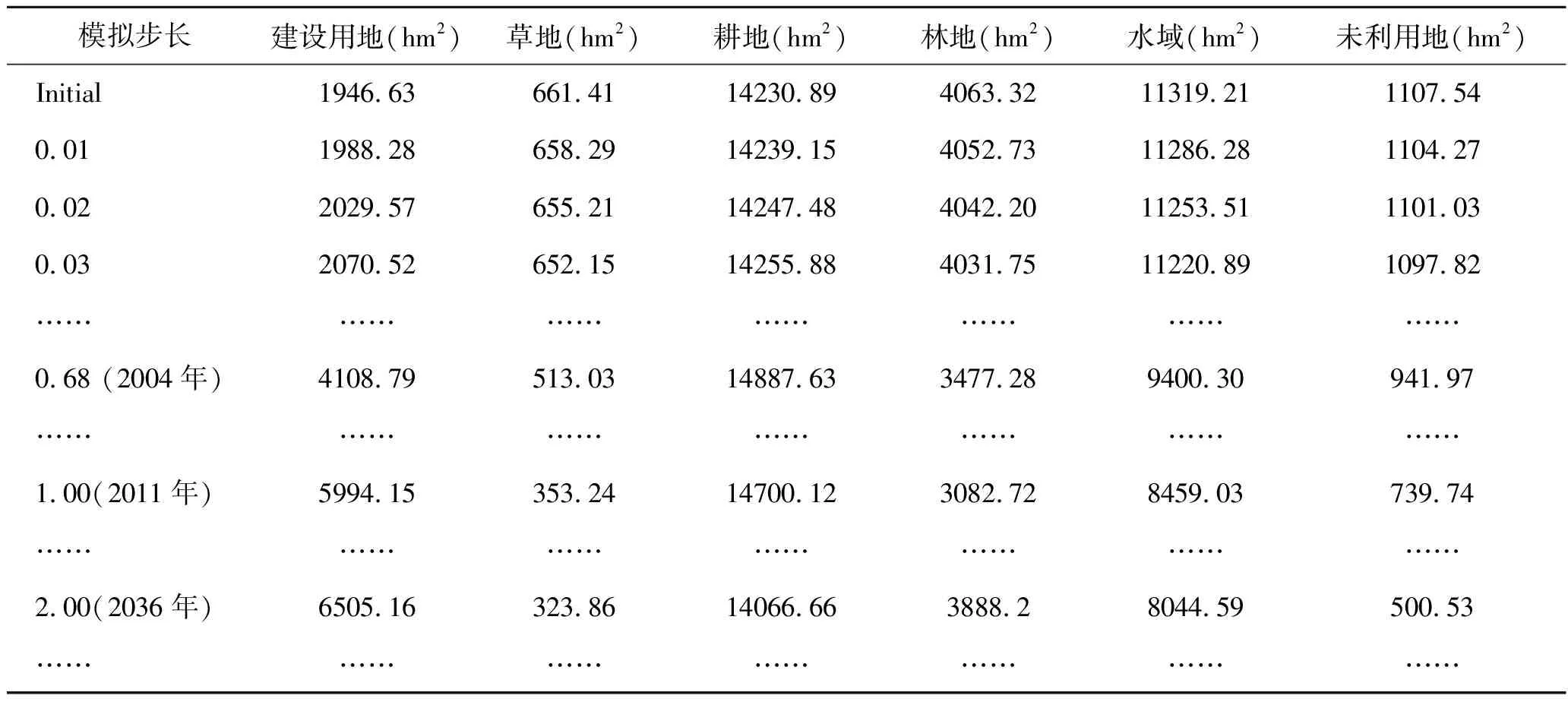

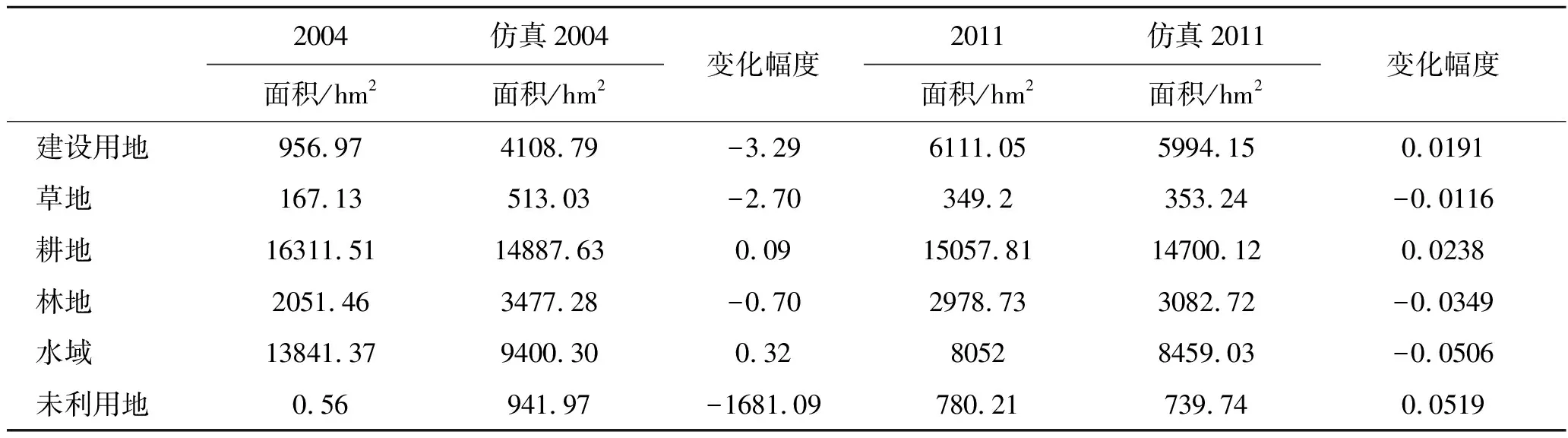

本文以1986年升金湖地區土地利用格局為初始狀態,以1986年升金湖地區土地利用格局為初始值,向經過驗證的STELLA模型輸入數據,進行系統動力學仿真和預測。仿真的結果見表5,將表5中2011年的仿真結果和由遙感觀測的結果(表6)對比從中可知仿真結果和實際值的之間相差很少,變化幅度在6%以下,符合歷史仿真檢驗范圍,所以本文的系統動力學模型符合理論和歷史的檢驗。

3.2.3 模型穩定性評價

系統動力學模型的穩定性的判定是通過模型的仿真結果來判斷的,根據表6將2011年的仿真結果與實際結果比較可以得知,變化幅度在6%以下,符合模型精度范圍要求,即所建的模型比較穩定[17]。另外,本文將表5中每年的各地類的面積相加,結果與研究區的實際面積相符。利用表6和表5的數據進行模型穩定性檢驗,結果表明,該模型的穩定性較高。

4 結果與分析

根據土地利用轉移概率(表4),利用系統動力學模擬軟件STELLA進行仿真,結果見圖3,運行時間段為1986年~2011年,利用Euler法求解微分方程。因為狀態變量的變化每經過25即為一步,設置模擬步長為0.01年,故當n=1時,預測年份為2011年。仿真的年份是2004年,則狀態變量變化要經過0.68步會與仿真的年份2004年是一樣的。模型運行的結果見表5,將表5中2011年的仿真結果與表2中2011年的實際值進行比較得知,其中建設用地和林地的變化是最大的,而農田、草地、水域、未利用地變化較小。從中得知STELLA預測對農田、林地、水域和未利用地是最有效的。從總的結果來看,模型的模擬結果與實際比較相符,可以做進一步的分析預測和仿真。

圖3 系統動力學模型

模型的動力方程式如下:

建設用地:js(t)=js(t-dt)+(f1+e1+d1+c1+b1-a5-a4-a3-a2-a1)*dt

草地:cd(t)=cd(t-dt)+(a1+f2+e2+d2+c2-b1-b5-b4-b3-b2)*dt

耕地:nt(t)=nt(t-dt)+(a2+f3+e3+d3+b2-c1-c5-c4-c3-c2)*dt

林地:sl(t)=sl(t-dt)+(a3+f4+e4+b3+c3-d1-d5-d4-d2-d3)*dt

水域:sy(t)=sy(t-dt)+(a4+f5+b4+c4+d4-e1-e5-e2-e3-e4)*dt

未利用地:wd(t)=wd(t-dt)+(a5+e5+d5+c5+b5-f1-f5-f4-f3-f2)*dt

(1)

上述方程中的參數如a1,a2,……表示建設用地轉換為其他地類面積,即是模型中的“流”。建設用地轉換成草地,耕地,林地水域,未利用地的面積分別用a1,a2,a3,a4,a5表示,t表示的是時間。利用表4中的轉移概率直接就可以求出它們之間的轉換面積。以建設用地轉移其他用地為例:

表5 系統動力學(STELLA)模型模擬結果

a5=js*pwd1,a4=js*psy1,a3=js*psl1,a2=js*pnt1,a1=js*pcd1

(2)

上式中的pwd1,psy1,psl1,pnt1,pcd1分別表示在一定時期內由建設用地轉移為未利用地,水域,耕地,林地,草地的概率。

本文運用遙感分類得到的土地利用類型結果利用STELLA進行仿真和預測,由于研究的區域經常會受到不確定因素的影響,如1998年和2003年~2004年研究區域受到了很大的洪澇災害,而遙感影像有時效性,所以遙感影像在特殊的情況下不能準確的表達這一時期的土地利用狀況,從而會給決策部門在土地利用決策中帶來不準確的判斷,為了避免出現上述的情況,利用系統仿真是非常必要的,另外利用仿真還可以推斷出土地利用類型受到災害的情況。

本文利用系統動力學模型對2004年的升金湖國家自然保護區的土地利用情況進行了仿真(表5)。將2004年的仿真結果和實際土地利用結果進行比較(表6)。從表中可知2004年受洪澇災害最嚴重的是未利用地,其次是建設用地、草地、林地、水域,其中耕地受到的影響最小。從表6中可以看出研究區域2004年有77%的建設用地受到災害影響,而草地、林地、耕地也在不同程度上受到影響,其中在2004年洪澇中升金湖的湖面面積增加47%,所增加的面積為4441.07hm2。在表6中把遙感分類的結果和仿真的結果進行比較可以很容易得出受災害最嚴重的土地類型。因此將土地利用變化遙感分類結果和STELLA系統動力預測結果對比能夠得出更多的可用信息。利用STELLA對每一年土地利用類型進行預測,從表5中知,可本文預測了2036年的土地利用情況,到2036年建設用地比2011年的建設用地上升了6.45%,逐漸趨于平穩狀態,草地下降7.25%,林地上升了30.53%,這符合國家退耕還林的政策,水域趨于平穩下降,而未利用則得到快速地開發利用,到2036年未利用地下降了35.84%,這些預測的數據對以后土地利用類型的發展方向起到了參照和正確的指引作用。

表6 2004年和2011年實際土地利用面積與仿真結果比較

5 結束語

本文在分析土地利用景觀格局過程中發現,在一定的時期它無法正確地描述土地變化之間的轉換關系。本文利用同一時期兩個年份能夠真實反映當年土地利用情況的遙感數據,計算出它們內部的轉換概率;再利用這些土地類型內部的轉換關系建立系統轉換模型;利用系統動力學軟件STELLA將土地類型的面積和轉換率對應輸入系統動力學軟件的各個“庫”和“流”中,運行軟件將不同時期的土地類型進行仿真和預測。本文利用STELLA對2004年升金湖的土地利用系統進行了仿真,結果表明STELLA模擬具有很好的開放性和靈活性,能夠有效地仿真土地利用變化的格局,在土地利用規劃方面具有良好的應用前景,利用STELLA的預測作用對升金湖的發展趨勢做一個指導作用。

利用對土地利用變化的遙感觀測數據、景觀生態學的分析數據和STELLA的模擬預測數據對有關的土地利用變化進行研究還是不夠的,應該綜合社會、經濟、文化等多種影響要素,構建土地利用驅動機制定量分析模型,通過分析土地利用的時空變化以及與導致這種變化的驅動力之間的因果反饋關系,才能充分揭示人地系統相互作用的內在機制,并以此來仿真和預測未來發展趨勢。由于實際系統的復雜性,不可能每個因素都能夠考慮在內,系統模型只能不斷地完善,STELLA軟件與GIS的融合應用還有待進一步的深入研究。希望系統動力學能夠有效地應用在土地利用規劃和其他各行各業,讓它能夠有效地仿真和預測,為人類做出正確的決策提供依據。

參考文獻:

[1] 何春陽,史培軍,陳晉,等.基于系統動力學模型和元胞自動機模型的土地利用情景模型研究[J].中國科學(D輯:地球科學),2005,35 (5):464-473.

[2] 鄧祥征,劉紀遠,戰金艷,等.區域土地利用變化的多情景分析—以內蒙古自治區太仆寺旗為例[J].地球信息科學,2004,6(1):81-87.

[3] 唐華俊,吳文斌,楊鵬,等.土地利用/土地覆被變化(LUCC)模型研究進展[J].地理學報,2009,64(4):456-468.

[4] DARWIN R F.A global framework for integrated land use/cover modeling[C].GCTE-LUCC Open Science Conference,1998,14(18):1-18.

[5] ZHOU Z.Landscape changes in a rural area in China[J].Landscape and Urban Planning,2000,47(1):33-38.

[6] FORMAN RTT,OODRON M.Landscape ecology[M].NewYork:New York Willey,1986.

[7] PICKETT S T A,CADANASSO M L.景觀生態學:生態系統的空間異質性[J].生態學雜志,1999,18(6)B:71-74.

[8] 馮春,陳建平.土地利用/土地覆蓋研究中遙感圖像分類精度的提高方法[J].地理與地理信息科學,2003,19(3):26-28.

[9] 董斌,馮仲科,錢國英.基于遙感的山東黃河流域土地利用動態及有林地轉移[J].福建農林大學學報(自然科學版),2010,39(6):646-650.

[10] 傅伯杰,陳利頂,馬克明,等.景觀生態學原理及應用[M].北京:科學出版社,2001.

[11] 孔維財,王讓會,吳明輝.墨玉縣綠洲人工林景觀格局分析及其生態效益[J].遙感技術與應用,2011,26(1):89-95.

[12] 秦鐘,章家恩,駱世明,等.基于STELLA模型的天敵-稻縱卷葉螟系統的情景分析[J].中山大學學報,2012,51(3):90-97.

[13] 江景波,華楠.城市土地利用總體規劃——方法、模型、應用[M].上海同濟大學出版社,1997:80-88.

[14] 張增峰,黃克龍.城鄉結合部土地利用問題及對策探討[J].南京師大學報(自然科學版),2001,24(2):110-118.

[15] 秦鐘,章家恩,駱世明,等.基于系統動力學的土地利用變化研究[J].華南農業大學學報,2009,30(1):89-93.

[16] 李志,周生路,盧長林,等.基于系統動力學城市邊緣區土地利用變化模擬與預測——以南京市江寧區為例[J].土壤,2010,42(2):314-318.

[17] 羅昌,賈素玲,王惠文.基于系統動力學的供應鏈穩定性研究[J].系統仿真學報,2008,20(14):3815-3819.