宜賓方言單字調聲學實驗研究

唐七元,周 鎮

(廣西大學文學院,廣西 南寧530004)

宜賓方言單字調聲學實驗研究

唐七元,周 鎮

(廣西大學文學院,廣西 南寧530004)

采用實驗語音學的方法研究當代宜賓方言單字音聲調的音高以及調長特征。根據實驗結果,宜賓方言共有陰平、陽平、上聲、去聲和入聲五個調類,音高調值為:陰平35、陽平31、上聲51、去聲212、入聲23,時長的長短關系為:去聲>入聲>陰平>上聲>陽平。宜賓方言的入聲處在發生“入聲舒化”的演變中,促聲調時長不一定比舒聲調時長短。

宜賓方言;音高;調長;入聲舒化

一 宜賓方言研究簡況

20世紀60年代,《四川方言音系》對全省150個方言點的語音情況展開調查并明確指出宜賓屬于“入聲獨立區”。通過在知網主題欄鍵入“宜賓話”和“宜賓方言”進行關鍵詞檢索得到有關語音方面的文獻共三篇:2012年重慶師范大學文學院代天才所著《四川宜賓方言語音初探》、2009年四川理工學院王浩所著《宜賓話與普通話的聲韻研究》和2009年西南大學漢語言文獻研究所鐘衛的碩士論文《宜賓話語音調查和研究》。目前學術界對宜賓方言還未做過聲學實驗研究。四川省內同屬西南官話岷江小片的宜賓話、瀘州話、樂山話和西昌話四種方言分支中做過聲學實驗研究的僅有樂山話,是復旦大學陳楠的碩士論文《樂山話聲調實驗研究》。

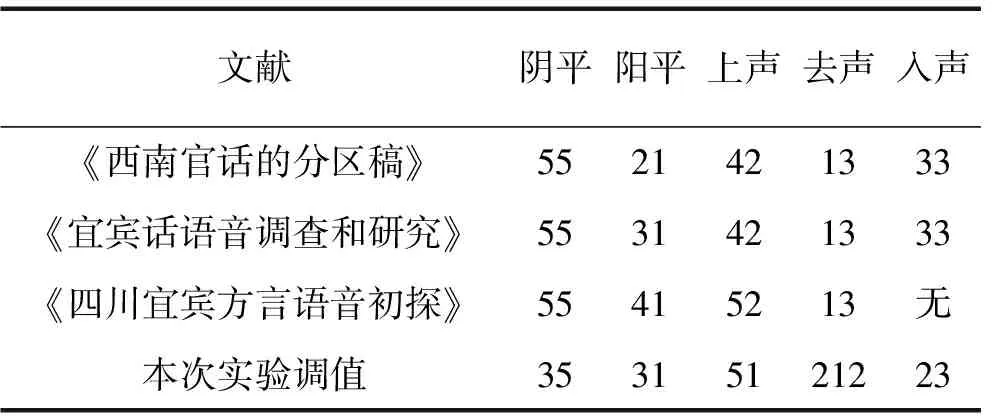

根據《宜賓話語音調查和研究》這篇論文的結論可知,宜賓話有五個聲調,包括陰平、陽平、上聲、去聲和入聲,根據五度記音法,其調值分別為55、31、42、13、33。[1]9然而,宜賓方言的陰平與以成渝話為典型代表的四川話有明顯區別,尾音上揚。除此之外,去聲和入聲也不是單一的降調或者平調走勢,宜賓方言的去聲和入聲中聲調起降共存現象明顯,因此通過“口耳之學”得出的聲調五度調值結論并不嚴謹。另外,在《四川宜賓方言語音初探》一文中僅指出了宜賓方言陰平、陽平、上聲和去聲的調值,分別是55、41、52、13[2],雖然文末指出了宜賓方言保留了古入聲,但是未對入聲調值作詳細說明。

二 實驗材料和說明

(一)實驗例字材料

陰平:巴 姑 波 街 高 刀

陽平:爬 刨 皮 臺 婆 排

上聲:比 底 打 好 跑 賭

去聲:貴 壩 大 戴 報 步

入聲:答 八 筆 國 不 白

(二)實驗說明

錄音時間:2014年4月

錄音地點:廣西大學文學院語音實驗室

發音人:周鎮,本文作者,男,1992年出生,四川宜賓人,2010年上大學之前的語言環境是宜賓方言,連續脫離宜賓話語音環境的時間不長。該發音人的錄音文件記作M1。王建強,男,1992年出生,四川宜賓人,2010年上大學之前的語言環境是宜賓方言,連續脫離宜賓話語音環境的時間不長。該發音人的錄音文件記作M2。

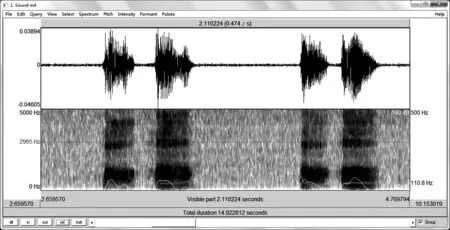

錄音軟件:錄音采用Adobe Auditionv1.5軟件錄音,采樣率16 000Hz,單聲道,采樣精度為16位。實驗分析軟件為Praat語音軟件和Excel 2003軟件。

所有實驗例字都以單字形式朗讀,在錄音之前發音人適當地練習兩遍。錄音時按照實驗字表調類的順序,每個字讀兩遍,一遍為一個樣本,每遍間隔2s左右。每個調類12個樣本,5個調類共計60個樣本。錄音樣本以Windows PCM(*.wav)語音文件格式存儲。

三 實驗數據的提取和處理

(一)實驗數據的提取。利用Adobe Auditionv1.5對錄音樣本通過截除“彎頭降尾”的方式進行切音再保存;然后用 Praat 語音軟件對切分好的單字調樣本進行聲調段的切分和標注:綜合待分析樣本的波形圖、寬帶語圖或窄帶語圖,參照 Pitch Tier窗口的音高曲線,并結合聽感,在標注層上對聲調段進行確定和標記。之后把聲調段按時長分成十等份,分別為 1-10十個采樣點,用程序員何京宗編寫的Praat聲調提取程序提取每一個點的基頻值數據。

(二)實驗數據的處理。分別計算每一聲調各個樣本相同采樣點上的原始基頻平均值及標準差,利用 Excel 圖形向導做出了宜賓方言聲調的基頻圖。再將這些采樣點的基頻平均值分別轉換成對數值,然后得出所有對數值的算術平均值和標準差,最后采用Lz法進行歸一化處理,做出宜賓方言單字調音高Lz值曲線圖,并根據曲線圖按照五度標調法的原則得出宜賓方言中一至五度的區間范圍,最終標記各聲調調值。以此類推,將調長和音強的原始基頻值提取出來后,通過Excel軟件求平均值、標準差和對數值,并進行歸一化的處理,最終通過分析導出的實驗數據柱形圖或者曲線圖得出實驗結論。

(三)聲調段的確定。聲調作用由韻母表現,取韻母段作為聲調段,把聲調段的起點定在 F2 的第一個聲門直條清晰可見處,有時以第二個聲門脈沖為參照。降調基頻終點是在寬帶圖上的基頻直條有規律成比例的間隔結束處,升調基頻終點定在窄帶圖的基頻峰點處。平調和升降調基頻的終點參照降調的標準。

四 實驗過程與結果分析

(一)音高研究

1.單字調基頻(F0)平均值

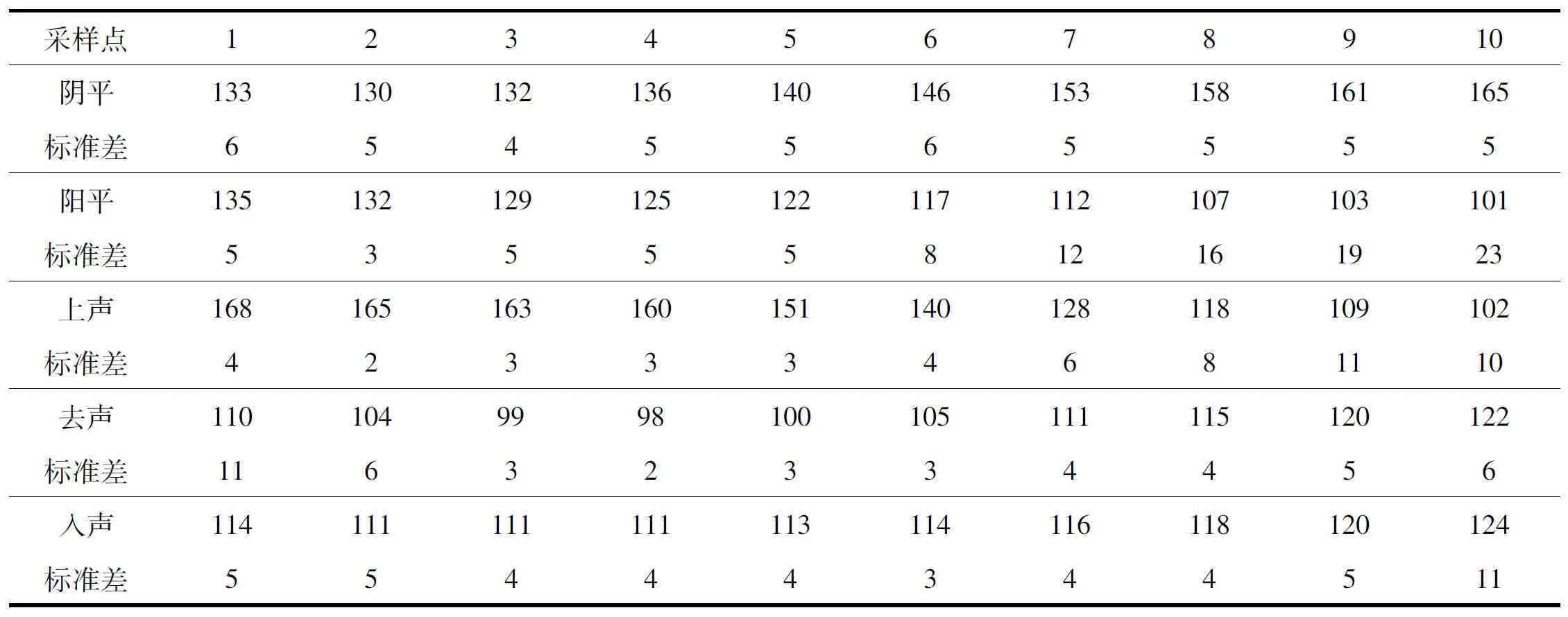

每一聲調在各采樣點上的基頻均值及其標準差,見表1和表2。

注:表中基頻平均值的單位是Hz,下同

表2 M2宜賓方言單字調基頻平均值和標準差Table 2 The Average Value of F0 and the Standard Deviation of the Recordings of M2

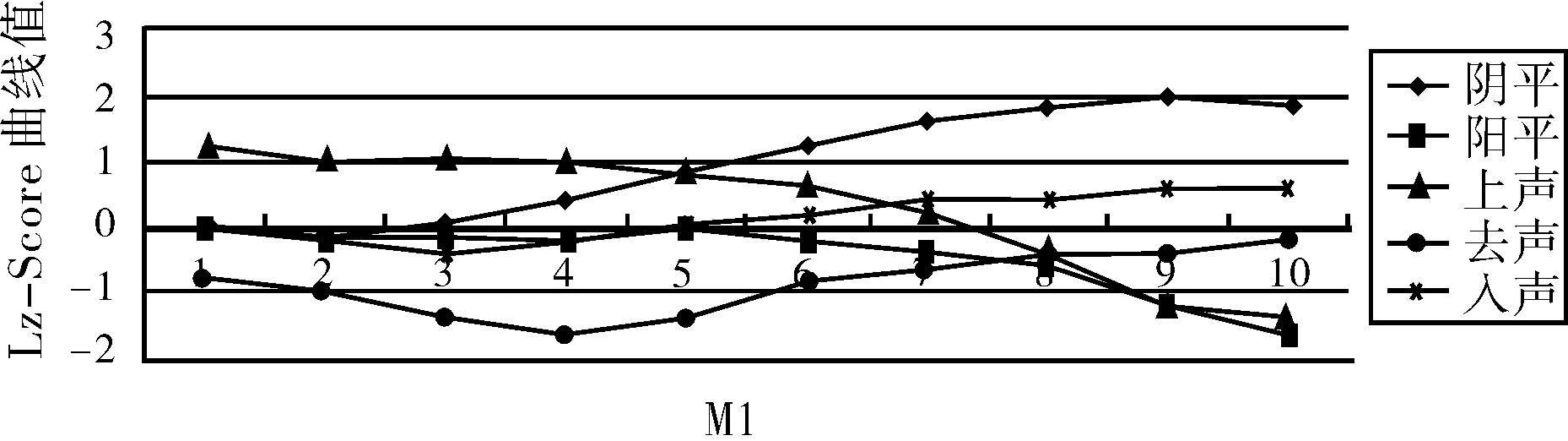

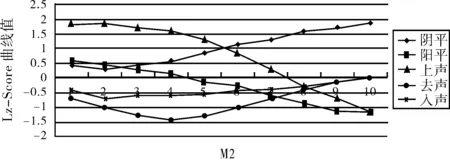

根據以上數據,利用Excel圖形向導做出宜賓方言單字調的基頻曲線圖,如圖1和圖2所示。

圖1 M1宜賓方言單字調基頻曲線圖

圖2 M2宜賓方言單字調基頻曲線圖

結合表1和圖1,宜賓方言單字調基頻曲線的分布情況如下:

陰平調基頻曲線主要位于調域中線以上,起點為122Hz,終點為152Hz,但是最高點為155Hz。起點和終點相差30Hz。從調型上看,上升幅度較大,屬于中升調。

陽平調基頻曲線主要位于中線以下,起點為124Hz,終點為102Hz,兩者相差22Hz,下降幅度較大,屬于低降調。

上聲調基頻曲線前1/2在調域中線之上,后1/2在中線之下。起點為141Hz,終點為104Hz,兩者相差37Hz,音高跨度是五個聲調中最大的一個調類。在前半段緩慢地下降之后迅速下降,呈現出“高降”的特征,屬于全降調。

去聲調基頻曲線位于調域中線之下,是呈凹型的曲折調。起點為113Hz,終點為120Hz,最低點為103Hz。由于拐彎處在調長1/2以前,這里的去聲調屬于前折式的曲折調。在下降到調長的1/3處時又開始緩慢上聲,最高點和最低點相差17Hz。

入聲調基頻曲線主要位于調域中線稍偏下的位置,起點為122Hz,終點為131Hz,最低點為118Hz,最高點和最低點相差13Hz。由于拐彎點處于調長的前1/4至1/3處且凹型特征不明顯,考慮到Praat軟件操作中“彎頭降尾”的音素、入聲調短促的特點、宜賓話入聲舒化等現象,此外,根據Praat軟件對入聲調12個樣本的分析,所顯示的藍色音高曲線總體是上升趨勢且無明顯凹型曲折調特征,此處入聲調暫且不作“曲折調”特征的定論。整個調型呈現的是微微上升的趨勢,屬于低升調。

結合表2和圖2,宜賓方言單字調基頻曲線的分布情況如下:

陰平調基頻曲線主要分布在調域中線以上,起點為133Hz,終點為165Hz。起點和終點相差32Hz。從調型上看,上升幅度很大,屬于中升調。

陽平調基頻曲線主要分布在調域中線以下,起點為135Hz,終點為101Hz。起點和終點相差34Hz。從調型上看,下降幅度很大,屬于全降調。

上聲調基頻均值前1/2分布在調域中線之上,后1/2分布在調域中線之下,起點為168Hz,終點為102Hz,兩者相差66Hz,是五個調中音高跨度最大的一個調類。從調型上看,在緩慢下降到調長的1/3至1/2處后開始迅速下降,呈現出“高降”的特征,屬于高降調。

去聲調基頻均值位于調域中線之下,從調型上看是呈凹型的曲折調,起點為110Hz,終點為122Hz,最低點為98Hz,最高點和最低點相差24Hz。去聲調屬于前折式曲折調,拐點在調長的1/3至1/2處,先緩慢下降再緩慢上升。

入聲調基頻均值位于調域中線稍稍偏下的位置,起點是114Hz,終點是124Hz,最低點是111Hz,最高點和最低點相差13Hz。從調型上看,曲線較為平穩,稍稍上升。因此入聲調屬于上聲調。

2.標準化分析

由聲學實驗得到的原始基頻值,反映的只是一個人在一定語言環境里聲調的絕對頻率值,不足以說明聲調的本質特點。因此,必須對聲學數據進行標準化處理,把對聲調的感知建立在標準化的定量描寫的基礎上,有利于對同一個發音人不同次的發音進行客觀比較,從而可以使不同的實驗結果之間具有最大程度的可比性。鑒于此,本文選擇對數Z-score法進行數據的標準化處理。

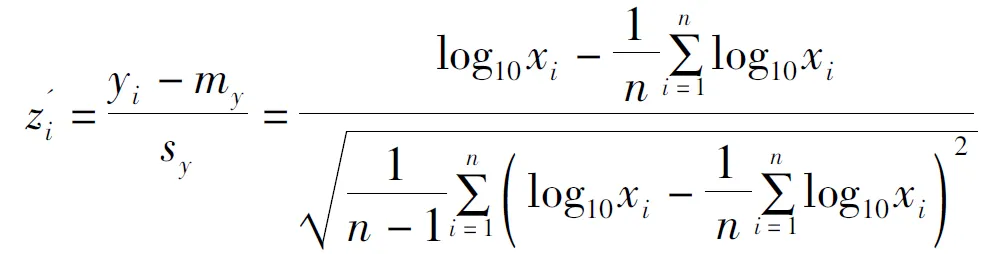

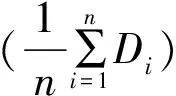

對數Z-score(Lz-score)的轉換法用的是對數形式,計算公式為[3]:

其中,xi是采樣點的基頻F0值,yi=log10xi,所以yi是基頻F0的常對數值,而my和sy分別是yi(i=1,2,…,n)的算術平均值和標準差,因此,my就是原始基頻值的對數幾何均值。各聲調基頻平均值換算成對數Z-score值的結果見表3和表4。

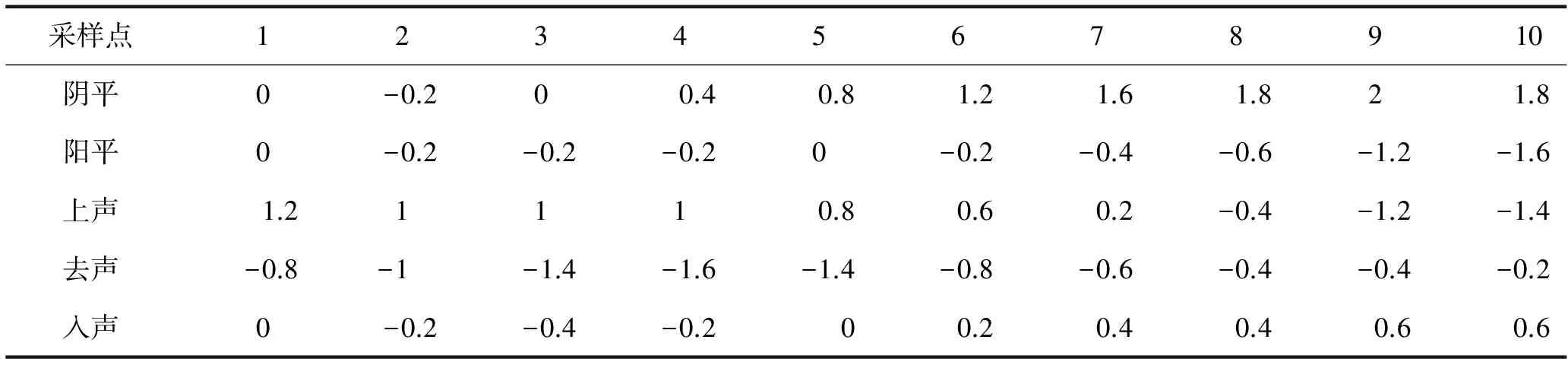

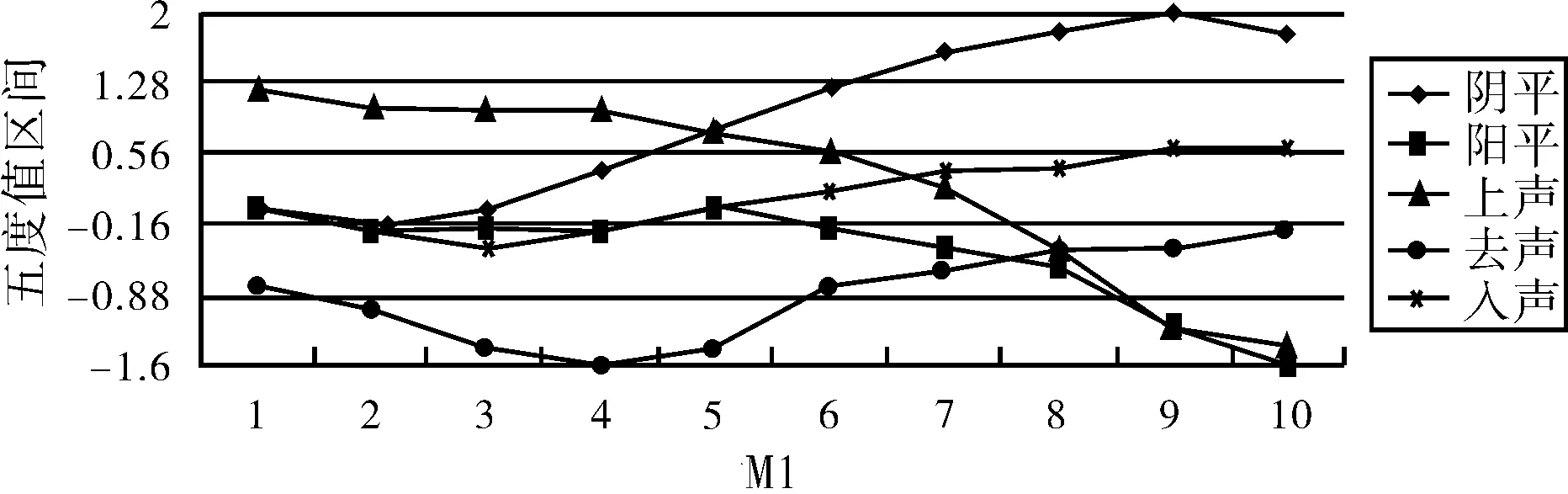

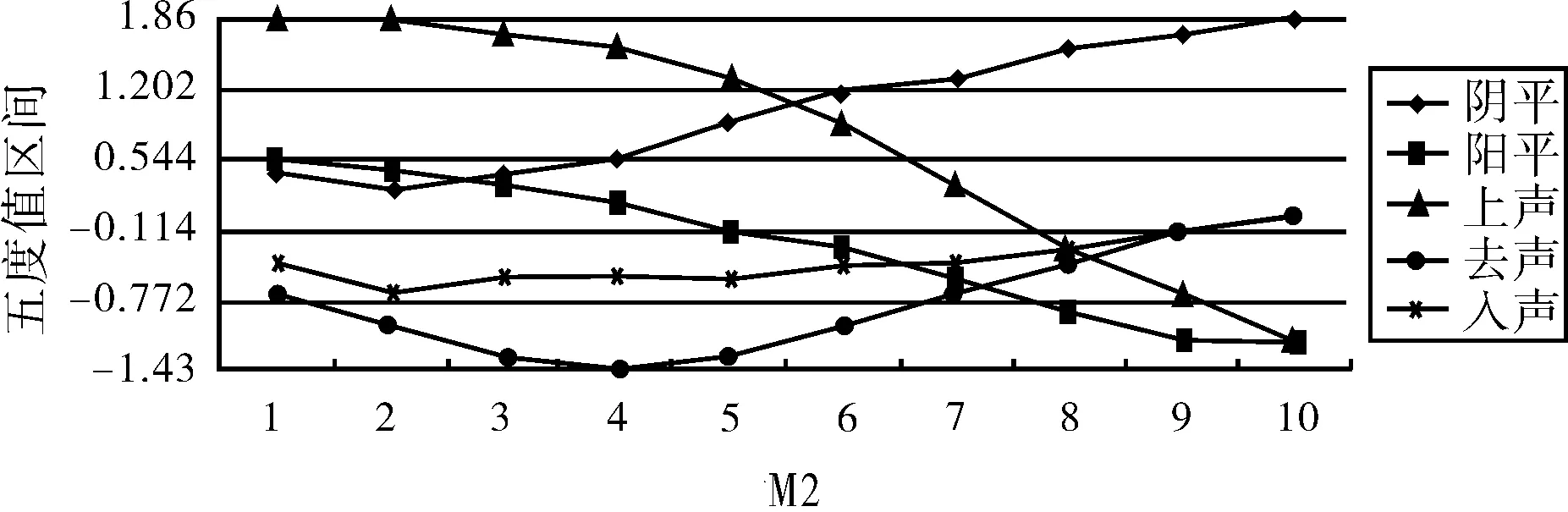

根據以上數據和公式,利用Excel圖形向導做出了單字調的Lz-score曲線圖,如圖3和圖4所示。

表3 M1單字調音高Lz值表Table 3 The Lz-score of Monosyllabic Pitch of M1

表4 M2單字調音高Lz值表Table 4 The Lz-score of Monosyllabic Pitch of M1

圖3 M1宜賓方言單字調音高Lz-score曲線圖

圖4 M2宜賓方言單字調音高Lz-score曲線圖

3.實驗結果與對比分析

根據表3和圖3可以分析出發音人M1錄音中的宜賓方言單音節聲調的五度值,從該實驗分析得出的Lz-score值的分布情況來看,最大值是2,最小值是-1.6,因此五度值變為0.72。折合成五度值時可把Lz-score∈[1.28,2]作為5度,Lz-score∈[0.56,1.28]作為4度,Lz-score∈[-0.16,0.56]作為3度,Lz-score∈[-0.88,-0.16]作為2度,Lz-score∈[-1.6,-0.88]作為1度。

僅根據圖表數據的判斷可以得出M1的宜賓方言單音節聲調五度值為陰平35、陽平31、上聲41、去聲212和入聲324,如圖5所示:

圖5 M1宜賓方言單音節聲調五度值

根據表4和圖4可以分析出發音人M2錄音中的宜賓方言單音節聲調的五度值,從該實驗分析得出的Lz-score值的分布情況來看,最大值是1.86,最小值是-1.43,因此五度值變為0.658。折合成五度值時可把Lz-score∈[1.202,1.86]作為5度,Lz-score∈([0.544,1.202]作為4度,Lz-score∈[-0.114,0.544]作為3度,Lz-score∈[-0.772,-0.114]作為2度,Lz-score∈[-1.43,-0.772]作為1度。

同樣,僅根據圖表數據的判斷可以得出M2的宜賓方言單音節聲調的五度值為陰平35、陽平41、上聲51、去聲213、入聲23,如圖6所示:

圖6 M2宜賓方言單音節聲調五度值

對比分析M1和M2的實驗結果可知,結論完全一致的只有陰平調,為35。根據圖5和圖6的五度值區間分布圖可知,M1實驗中陽平調最高Lz值為0,處于3度Lz-score∈[-0.16,0.56]區間的中間位置,而M2的實驗中陽平調最高Lz值為0.57,處于4度Lz-score∈[0.544,1.202]區間的最小值邊緣,向3度靠近。因此陽平更為合理的五度值應該為31。M1實驗中上聲調的最高Lz值為1.2,處于4度Lz-score∈[0.56,1.28]區間的最大值邊緣,靠近5度,而M2實驗中的上聲聲調的最高Lz值為1.86,是5度Lz-score∈[1.202,1.86]區間的最大值。因此,上聲最為合理的五度值劃分應該是51。M2實驗中去聲調最大的Lz值是-1,向Lz-score∈[-0.114,0.544]區間的最小值靠近,是2度向3度的過渡地帶,因此,去聲最佳的五度值描寫應該和M1實驗的結論一致,為212。M1實驗中入聲調型走勢圖的頭部出現了整個調長的最低值-0.4,處于2度Lz-score∈[-0.88,-0.16]區間靠近最大值-0.16的上半部分,最高值0.6,靠近4度Lz-score∈[0.56,1.28]的最小值,處于3度和4度的邊緣過渡地帶。加之鑒于整個調長“凹型”特征不明顯和Praat音頻數據處理時的“彎頭降尾”因素以及考慮到入聲短促的特征,此處入聲五度值歸納為23更為合理。綜上所述,宜賓方言單音節聲調的五度值結論為陰平35、陽平31、上聲51、去聲212、入聲23。表5為實驗所得的調值和前人通過“口耳之學”調查結果的對比。

此外,由于考慮到宜賓方言語音流變過程中入聲舒化現象等因素,不排除入聲是曲折調(調值為324)的可能,因此出現M1發音人結果中入聲調為324的“凹型”前折式曲折調的可能。

表5 五度值對比表Table 5 Comparison in the Value of 5-Degree

通過聲調實驗的方法得出的宜賓方言單音節聲調五度值和前人結論相比,調型差異較為明顯,尤其是陰平、去聲和入聲。

宜賓話的陰平調,從聽感上分析,有明顯的“尾音上揚”特征。語音實驗結果得出的陰平調為35,與聽感一致,屬于中升調,推翻了前人將宜賓話陰平調誤判成55的結論。

宜賓話的陽平調的語音實驗結果與《宜賓話語音調查和研究》的結果一致,五度值同為31。但是語音實驗結果較之于《西南官話的分區稿》高了1度,較之于《四川宜賓方言語音初探》低了1度。從調型上看,語音實驗結果和前人研究結論大致一致,陽平調屬于降調,結合聽感分析將陽平調調值定為31,屬于低降調。

宜賓話的上聲調的語音實驗結果比前人研究結論得出的五度值跨度更大,縱向跨越了五度,但是從調型上看,實驗結果同前人研究結論大致一樣,同屬于全降調。

宜賓話的去聲調,從聽感上分析,有明顯的“先降后升”特征,甚至用Praat軟件分析錄音文件時會出現部分單音節調長一致中斷,即“嘎裂”現象,如圖7和圖8所示。但是因為“嘎裂”現象不適用于所有錄音人和去聲調中所有例字,因此不具有普遍性和代表性,本文暫不作討論。按五度標記法,去聲調值記為212,屬于凹型曲折調與前人記錄的調值13不同。

宜賓話的入聲調在語音實驗結果中呈現的是“低升”的調型。從聽感上分析,入聲調短促有力且尾音上揚,因此結合聽感,調值記為23。該結果與前人文獻將入聲一致記為33的中平型調值略有不同。

圖7 M2第二次錄音文件中去聲調單音節字“壩”的錄音文本

圖8 M2第三次錄音文件中去聲調單音節字

(二)調長研究

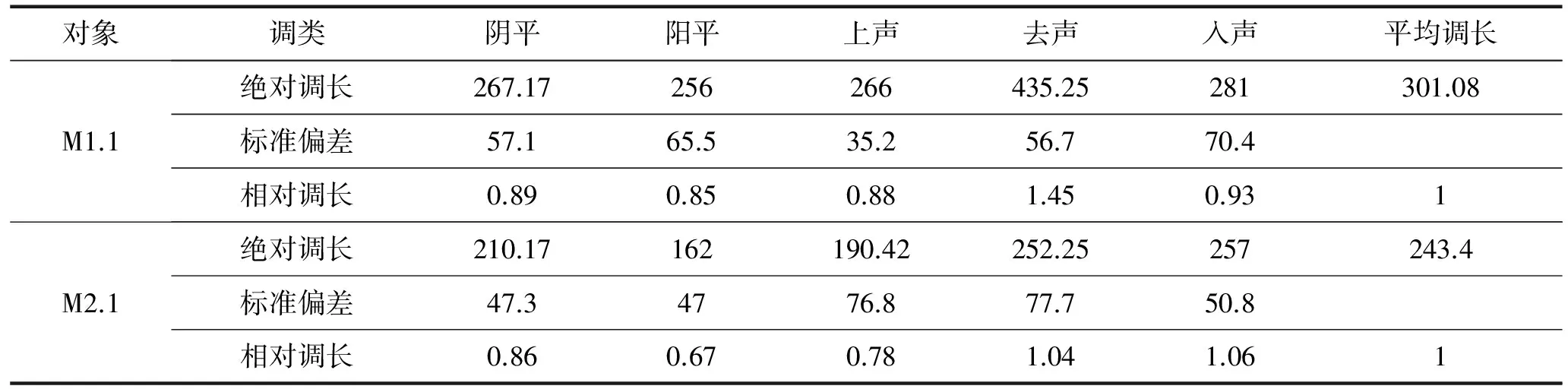

1.絕對調長和相對調長

為了使實驗結果更為準確,宜賓方言的調長研究共包含2個數據文本:M1經過Praat軟件裁去“彎頭降尾”后的修改文件(記為M1.1)和同樣經過“彎頭降尾”裁剪處理的M2修改文件(記為M2.1)。

將宜賓方言單音節字聲調的時長數據放到Excel中進行統計,對時長的歸一化處理,我們運用公式:

表6 M1.1和M2.1的絕對時長表(ms)和相對時長表Table 6 The Absolute and Relative Duration(ms)of M1.1 and M2.1

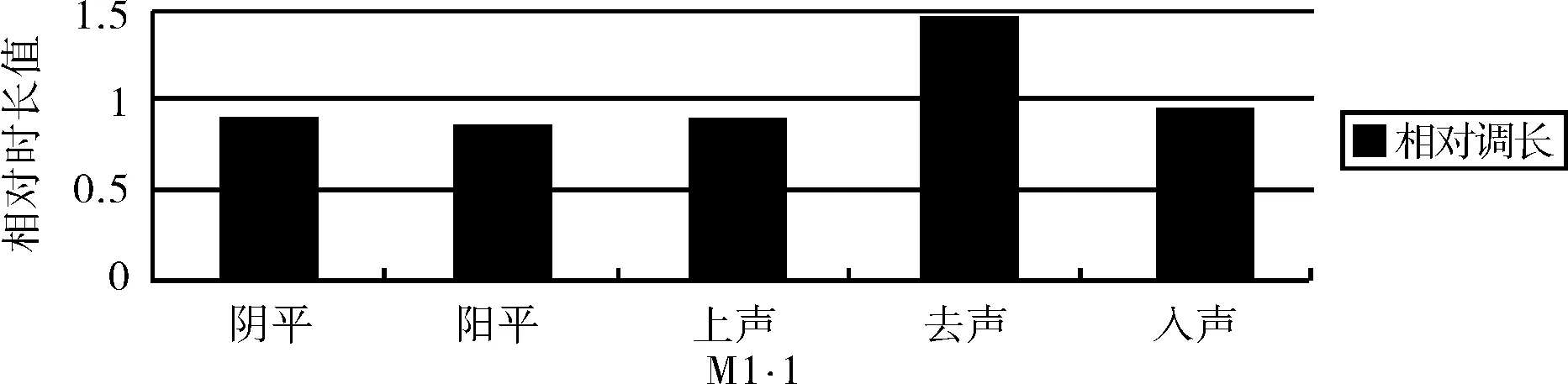

圖9 M1.1和M2.1的相對時長圖

由圖9可知:M1.1的相對調長表明,宜賓話五類聲調中,比平均調長長的僅有作為曲折調的去聲調,比平均調長高0.45。其余的三個舒聲調和入聲調都僅是稍低于平均調長,其中入聲調最長。最短的陽平調與平均調長相差僅為0.15。

M2.1的相對調長表明,宜賓話五類聲調中,長于平均調長的僅有去聲調和入聲調,與平均調長相差僅為0.04和0.06,入聲調在五個調類中最長。其余的陰平、陽平和上聲三個舒聲調都低于平均調長,最短的陽平調與平均調長相差0.33。

2.宜賓話調長研究結論

傳統方言學對宜賓話的調長研究幾乎是空白。在本次語音實驗中,雖然M1.1和M2.1的結果都有些微差別,但是大體趨勢相同。結合實驗結果和聽感分析,作為曲折調的去聲調調長最長,其次是入聲調和陰平調,調長最短的是陽平調和上聲調。根據前文的音高結果得知陽平的五度值為41,上聲的五度值為51,上聲調僅比陽平調高一度,都屬于跨度較大的降調。結合聽感分析,上聲調調長稍長于陽平調。三組結果中有兩組結果顯示,入聲調比屬于舒聲調的陰平調長,結合宜賓方言處于“入聲舒化”過渡期以及塞音韻尾消失等現象的分析,入聲調長變長這種可能性也是比較大的。

在相對時長圖中,與平均調長相差最大的是M1.1相對時長圖中的去聲調和M2.1相對時長圖中的陽平調,分別相差0.45和0.33,均控制在0.5之內。因此,宜賓方言中五類聲調的調長差距較小,整體調長相當,較為平均。在此基礎之上,調長關系可表示為:去聲>入聲>陰平>上聲>陽平。

五 試驗結論與創新

(一)實驗結論

綜上,音高方面,宜賓方言五個調類的調值分別為陰平35、陽平31、上聲51、去聲212、入聲23。調長方面,宜賓方言五個調類的調長關系可表示為:去聲>入聲>陰平>上聲>陽平。音強方面,宜賓方言五個調類的音強大小關系可表示為:上聲=入聲>陰平>陽平>去聲。宜賓人通常將音尾上揚并將重音放在音尾,尤為明顯的是處于入聲舒化過渡期的入聲調,宜賓話中[?]、[i?]、[]、[i]、[u]、[y]和[u]不僅是七個專門的入聲韻[1]49,同時也是入聲字語音中音之處。

(二)實驗創新點

本次針對宜賓方言的聲學實驗主要有兩個創新點:第一,從音高的角度看,通過聲學實驗糾正了傳統方言學通過“口耳之學”對宜賓方言調查得出的音高結論,尤其是陰平和去聲。宜賓方言陰平的五度值應為35,而非傳統調查得出的55。本文所選取的發音人都是大學生,屬于新派宜賓話,而老派宜賓話的陰平結合聽感分析可明顯感覺出陰平調“尾音上揚”的特征更為突出,因此,宜賓話中的陰平調不論新派還是老派發音,都應屬于上聲調而非高平調。由此觀之,前人將陰平描寫成高平調是不正確的。宜賓方言的去聲應是曲折調,甚至在用Praat軟件對錄音文件進行分析的過程中呈現出嘎裂音的趨勢。另外,陽平、上聲以及入聲三個調類與前人的調查結果大體一致,陰平和上聲都是降調,五度值的誤差較小,入聲調基本相同,將入聲調五度值描寫成23或者33都是合理的。

第二,從時長的角度看,本次實驗發現入聲調(促聲調)的時長不一定比舒聲調的時長短。喉塞音入聲的演變過程可以分成三個階段:第一個階段是喉塞尾音逐步弱化,音節時長逐漸變長;第二個階段是喉塞尾音完全脫落,時長上的舒促對立消失,但還保留了入聲調類,入聲調值不變;第三個階段則是入聲并入其他調類,最終消失[4]。宜賓方言處于第二個階段,喉塞尾已經脫落,舒促對立消失,只是保留了入聲調類,其中有少數入聲字出現了兩讀現象,即入聲和舒聲均可,比如“挖”原本讀音為促聲調[u23],現在也可讀為舒聲調[u35]。而在西南官話中絕大部分地區已經處于第三個階段,入聲完全消失。

[1]鐘衛.宜賓話語音調查和研究[D].重慶:西南大學,2009.

[2]代天才.四川宜賓方言語音初探[J].文學教育(下),2012(12):35.

[3]朱曉農.基頻歸一化:如何處理聲調的隨機差異[J].語言科學,2004(9):6.

[4]宋益丹.南京方言入聲實驗研究[Z].北京:第七屆中國語音學學術會議暨語音學前沿問題國際論壇,2006.

〔責任編輯:李 青〕

AnAcousticExperimentalStudyofMonosyllabicToneinYibinDialect

TANG Qiyuan, ZHOU Zhen

(ChineseLanguageandLiteratureFaculty,GuangxiUniversity,Nanning530004,Guangxi,China)

The method of experimental phonetics is adopted to analyze the monosyllabic tone of the Yibin dialect.According to the acoustic experimental data, the tone-marks of degrees are defined as follows: there are five tone classes in Yibin dialect, the first tone is Yinping, the second Yangping, the third Shangsheng, the fourth Qusheng, and the fifth Rusheng; and the pitch of Yinping is 35, Yangping 31, Shangsheng 51,Qusheng 212, Rusheng23.The comparison of the length of duration are showed in descending order as follow: Qusheng>Rusheng>Yinping>Shangsheng>Yangping.YinBin dialect has displayed an evolvement of vanishing of tail vowel in entering tone, which is not necessarily longer than relaxation tones.

Yibin dialect; pitch; duration; vanishing of tail vowel in entering tone

2014-07-20

唐七元(1975-),男,湖南永州人,博士,主要從事漢語方言學和實驗語音學研究;周鎮(1992-),男,四川宜賓人,學士。

H172.3

:A

:1671-5365(2014)11-0083-08