肱骨髁間陳舊性C型骨折克氏針聯合支架外固定治療的臨床分析

呂 巖

肱骨髁間陳舊性C型骨折克氏針聯合支架外固定治療的臨床分析

呂 巖

目的 探究肱骨髁間陳舊性C型骨折克氏針聯合支架外固定治療的臨床療效和安全性。方法 選取肱骨髁間陳舊性C型骨折患者48例,按照隨機數表法分為實驗組和對照組(n=24)。實驗組進行克氏針聯合支架外固定治療,對照組進行常規克氏針內固定治療,術后均進行早期相關鍛煉恢復。統計患者的愈合效果及功能恢復,綜合評價治療效果。結果 患者手術均順利,患者的治療效果:實驗組治療后總有效率為95.8%,對照組總有效率為76.0%,實驗組治療效果明顯好于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);實驗組肘關節活動范圍:屈曲(91.4±9.8)°、伸直(20.1±6.3)°、旋前(50.6±5.5)°、旋后(67.0±7.0)°,明顯好于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 克氏針聯合支架外固定治療肱骨髁間陳舊性C型骨折方法固定穩固,早期鍛煉恢復快,綜合治療效果好。

肱骨髁間陳舊性C型骨折;克氏針;支架外固定

肱骨髁間骨折是一種肘部關節的嚴重損傷,其主要是外界直接或間接暴力引起。由于肘部在人體受到外界沖擊后局部聚焦能量大,故臨床上所見肱骨髁間骨折多損傷重,治療起來難度大[1]。目前臨床治療此類疾病的多采用內固定治療,但具體療效及預后也不盡如人意。為切實探究、尋找好的治療方案,抽取肱骨髁間陳舊性C型骨折患者,采用克氏針聯合支架外固定治療措施,效果滿意,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2011年3月~2012年4月山東省龍口市中醫醫院收治的肱骨髁間陳舊性C型骨折患者48例,按照隨機數表法分為實驗組和對照組,每組24例。實驗組男15例,女9例,年齡21~48歲,平均年齡(31.75±6.84)歲;對照組男14例,女10例,年齡20~51歲,平均年齡(33.68±7.16)歲。患者受傷部位左側26例,右側22例;損傷原因方面:摔傷14例,高處墜落傷8例,車禍傷26例;患者骨折均為開放型,伴有其他嚴重外傷。患者受傷到手術時間為20~38 d,合并有尺神經損傷4例,全身骨質疏松1例。2組患者一般情況差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 納入及分型 患者手術納入標準:(1)患者均符合國際衛生組織制定的肱骨髁間陳舊性C型骨折臨床診斷標準[2];(2)排除患者具有絕對或相對手術禁忌證;(3)排除患者具有高血壓、糖尿病等影響術后康復的其他因素;(4)排除特征人群(孕婦、嬰幼兒、未成年人或精神病)。患者按美國骨創傷協會分型均為C型,其中各組為C 1型14例,C 2型8例,C 3型2例[3]。

1.3 方法

1.3.1 術前準備 先穩定患者生命體征,局部清創后行石膏固定,排除手術禁忌證。

1.3.2 手術方法 對照組行常規克氏針內固定法;實驗組行克氏針聯合支架外固定治療,實驗組的具體手術步驟如下:(1)患者麻醉后取側臥體位,患肢用支架固定,取肱骨后正中弧形切口,切口位于肱骨后中下至尺骨鷹嘴外側,總長10~14 cm,按層依次分離皮下組織和筋膜,向兩側分離至內外上髁,游離內側尺神經,并給予保護。(2)沿著肱三頭肌腱遠端做舌形瓣切開,遠端置于尺骨鷹嘴上方,底部位于關節線,將其外翻,顯示肱骨內外髁以及滑車關節,切開關節囊以暴露骨折部位。(3)對骨折部進行清創,骨折部位進行解剖復位,主要為肱骨滑車關節和小頭的復位,從外側依次向內側以克氏針固定,從外上髁至內上髁釘入,注意不要打穿。以其為中心,依據骨折線固定遠端髁部骨折。(4)將鉸鏈外固定支架連接至克氏針的中心,調整滑動臂以確定其活動情況,在三角肌止點處置入螺紋釘,注意不要傷到橈神經。置前臂旋前體位,于尺骨釘入螺紋釘,注意保持關節間隙,再次調整外固定各關節位置,檢查骨折部位復位情況,注意血運情況。(5)加緊各關節、撤下克氏針,固定屈肘位并修復關節囊及韌帶,常規縫合及放置引流。

1.3.3 術后處置 2組患者術后均常規抗感染,給予尼美舒利防止異位骨化,3 d內拔除引流。術后1 d開始前臂旋轉運動,2 d后開始肘部關節被動運動,1周后開始肘部關節主動運動。后根據患者自身情況加大運動量,實驗組患者在肘部運動恢復后拆除外固定支架。

1.4 干預效果評價 采用國際制定的預后評分系統[4]來評估其療效,分為治愈、好轉、有效、無效。同時記錄2組患者治療后肘部運動情況,進行統計學比較。

1.5 統計學方法 采用SPSS 16.0統計學軟件進行分析。等級資料的比較采取ridit比較;正態計量資料的組間比較采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

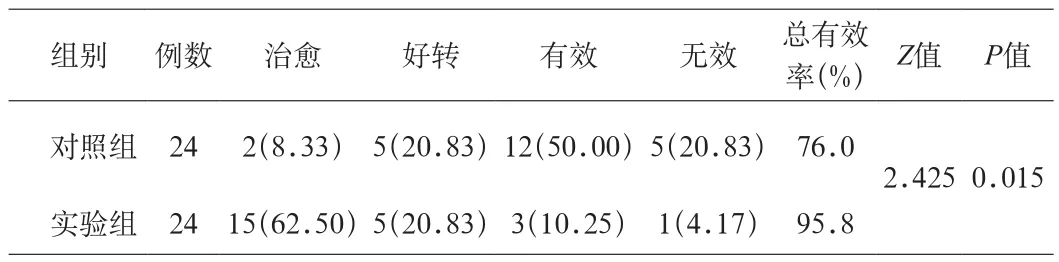

2.1 患者經過相關處理措施后的療效比較 實驗組治療后總有效率為95.8%,對照組總有效率為76.0%,實驗組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,見表1)。

表1 2組肱骨髁間陳舊性C型骨折患者經過相關治療后的療效比較[n(%)]

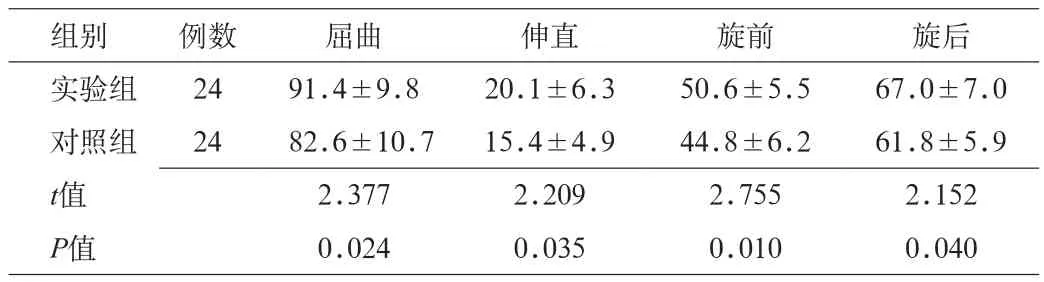

2.2 2組患者經過治療后肘部運動情況比較 經過觀察發現實驗組患者屈曲,伸直,旋前和旋后角度明顯高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05,見表2)。

表2 2組肱骨髁間陳舊性C型骨折患者經過相關治療后的療效比較(°)

3 討論

以往的研究顯示[5-6],肘關節的骨折占全身骨折7%~10%,其中累及肱骨下端占30%,而肱骨下端骨折多為髁間骨折,多是由高能量損傷引起,骨折粉碎程度較重,治療難度大,患者術后功能恢復差,目前被公認為幾個治療較困難的骨折之一,所以肱骨髁間骨折是骨科的主要研究方向之一。目前臨床上對于此類骨折的治療目的為保持關節完整性,盡量做到解剖復位,維持肘部結構穩定以保證患者的早期功能鍛煉。

筆者選取病例均為開放性骨折,且伴有嚴重外傷需優先處理,手術多不及時。故筆者采取此種術式以最大程度地恢復患者肘部功能。臨床上陳舊性骨折多伴有纖維組織增生、粘連和疤痕組織,使肘部原有的解剖結構顯示不清,所以術中要優先切開關節囊,找到內外側髁和關節面。關節面復位應主要依據骨嵴逐步復位,注意盡量不要去除骨松質。

解剖學上顯示,肘關節的運動方式類似鉸鏈,故鉸鏈式外固定可以幫助患者早期活動,縮短術后恢復時間,同時也可以拉開關節間隙、韌帶等,防止術后痙攣,幫助軟組織愈合。研究顯示[7],一般情況下關節修復迅速,但膠原纖維多成雜亂無序,無定向性,為無用收縮,雖形態相似,但無關節功能。因此本研究實驗組采用外固定支架可以使患者進行早期運動,對膠原纖維進行定向、有序塑造,提高功能恢復效果,因為本研究結果顯示實驗組治療有效率明顯高于對照組,并且克氏針內固定能有效地阻止骨折塊移位,還能減少術后并發感染可能性[8],為提高固定的穩定性,防止關節僵硬,筆者采用克氏針代替普通螺釘,其可以提高牢固性,有利于早期鍛煉。外固定角度選擇在最大位,是為了防止關節僵化導致的角度丟失,因此本研究實驗組患者屈曲,伸直,旋前和旋后角度明顯高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),這一結果更加說明克氏針聯合支架外固定能有效的提高患者術后肢體活動能力。

綜上所述,克氏針聯合支架外固定治療肱骨髁間陳舊性C型骨折患者方面具有效率顯著、恢復快、早期鍛煉效果良好及并發癥少等諸多優點。

[1] Koh KH,Lim TK,Lee HI,et al.Surgical release of elbow stiffness after internal fixation of intercondylar fracture of the distal humerus[J].J Shoulder Elbow Surg,2013,22(2):268-274.

[2] 郭志民,翟文亮,林斌,等.肘關節外固定架結合內固定治療肱骨髁間骨折的生物力學評價[J].中國臨床解剖學雜志,2005,23(4):427-430.

[3] 劉云鵬,劉沂.骨與關節損傷和疾病的診斷分類及功能評定標準[M].北京:清華大學出版社,2002:205-206.

[4] 林博文,王華,張曉明,等.肘關節松解術結合帶軸外固定支架治療創傷后肘關節僵硬[J].中華創傷骨科雜志,2010,12(7):625-628.

[5] 黃雷,張波,王滿宜,等.肱骨髁間骨折的手術治療[J].中華骨科雜志,2001,21(3):158-162.

[6] 平建鋒,錢宇,孫文東,等.肱三頭肌內外側入路平行雙鎖定鋼板治療老年肱骨髁間骨折的療效[J].中國老年學雜志,2012,32(7):1375-1376.

[7] 楊家德,陳桂榮,張有文.肱骨髁部骨折金屬植入物內固定的力學分析[J].中國組織工程研究,2013,4:704-711.

[8] 吳海河.交叉克氏針與雙鋼板內固定治療肱骨髁間粉碎性骨折療效觀察[J].中國現代醫生,2012,50(26):153-154.

10.3969/j.issn.1009-4393.2014.35.067

山東 265701 山東省龍口市中醫醫院骨科(呂巖)