不同建筑語境下的安置房設計

柏 濤

(蘇州工業(yè)園區(qū)設計研究院,江蘇 蘇州 215021)

不同建筑語境下的安置房設計

柏 濤

(蘇州工業(yè)園區(qū)設計研究院,江蘇 蘇州 215021)

通過兩個具體的安置房項目,對安置房項目面臨的典型問題進行了分析,通過設計策略、設計方案的闡述,提出了具有參考意義的解決方法,為城市化進程中的安置房工程設計提供一些思路。

安置房設計,城市文脈,地域性,人口城市化

當今我國處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展進程中,城鎮(zhèn)規(guī)模不斷擴大,城鎮(zhèn)人口不斷增加,在此過程中,為了妥善安置被拆遷戶,提高城市居民的生活條件,建造了一大批安置房[1]。與商品房相比,安置房面向的人群,需解決的問題等都有其特殊性與復雜性,本文以拆遷安置房的特點及需要解決的問題為切入點,通過兩個具有代表性的案例,從建筑師的角度探討安置房的設計要點,為安置房建設提供一些思路。

1 基于城市文脈的安置房設計

城市文脈,簡單的說,即城市記憶的延續(xù),對于設計師來說是建筑創(chuàng)作中富有挑戰(zhàn)意義的命題。這項工作不僅僅意味著要探究歷史而且意味著在歷史環(huán)境中注入新的生命。上方山安置房項目位于蘇州石湖風景區(qū)。“半湖碧玉”的石湖風景區(qū),位于蘇州城西南郊7 km,是太湖風景名勝區(qū)的重要景區(qū)。石湖是太湖的內湖,在春秋時已為巨浸,越人掘溪進兵,橫截山腳,鑿石開渠以通蘇州。本建設項目即位于石湖西南角,上方山景區(qū)南。地塊分為南北兩部分,南側為當?shù)鼐用窕剡w定銷房,北側地塊為拍賣地塊,規(guī)劃低層住宅項目。

1.1 總體規(guī)劃——視線通廊

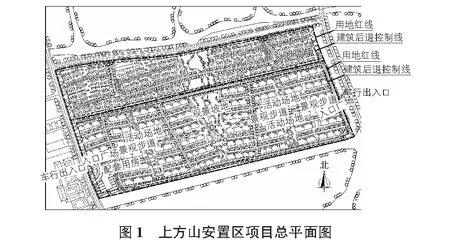

對于這樣一群世代居住于上方山下這一特定場所中的人群,項目最初的出發(fā)點是從地塊直達上方山最高峰美景的視線通廊,這是原住居民們世代擁有的視線通廊。基于周邊道路情況,小區(qū)出入口設置于地塊東西兩側,兩個出入口之間形成東西向的景觀帶。以上方山最高峰與上方山景區(qū)內楞伽塔為視線焦點,形成四條視線通廊。景觀帶與四條視廊相交出三個組團中心,圍繞中心形成大小均等的三個組團,每個組團約有4萬多平方米的建筑面積。最終形成“一帶、四軸、三心、三組團”的規(guī)劃結構(見圖1)。

值得一提的是,在用地條件并不十分寬裕的情況下,該項目不僅僅滿足規(guī)劃退距、消防、日照等間距要求,通過空間的收放,留出了相當?shù)木坝^休閑場地,滿足人們鍛煉、游憩的需求,同時居民可在四條景觀軸上遠眺上方山,將上方山森林公園的美景引入小區(qū)內部。

1.2 戶型設計——延續(xù)親情

代建單位根據(jù)原住民的住房面積、住戶人口等因素,將該小區(qū)的戶型設置了三個面積段,60 m2,90 m2,120 m2。A戶型為1+1房,約為60 m2,設計有較大的客廳與主臥空間,適用于老人居或單身青年居;B戶型為2+1房,約為90 m2,考慮其全生命周期設計,適用于青年婚房或年輕家庭居;C戶型為大三房,約為120 m2,空間寬敞,適用于核心家庭居或中年夫妻與老年居。

由于原有家庭結構較為復雜,戶型設計充分考慮“原住民”的生活習慣與原有住房空間尺度,并結合拆遷分配方式考慮單元內戶型拼接方式。A戶型與C戶型在同層拼接,可延續(xù)“原住民”三代同堂的生活習慣;B戶型與C戶型拼接,可為新時期四代同堂營造其樂融融的家庭環(huán)境(見圖2)。

大小戶型的有機組合,還原了正在消逝的大家庭式生活,從而為“原住民”提供延續(xù)原有習慣的舒適生活。

1.3 立面造型——沿襲傳統(tǒng)

建筑的立面風格采用了傳統(tǒng)的蘇式風格,沿襲蘇州城的粉墻黛瓦,并強化了青磚、木材、窗格紋理等傳統(tǒng)裝飾元素,既增強了“原住民”對新住區(qū)的認同感,又為上方山營造了與之協(xié)調的綠色、生態(tài)的高品質人居社區(qū)(見圖3)。

2 作為農業(yè)人口城市化載體的安置房設計

城南家園三期項目位于吳江市南部新城,勝信路以南、行船河路以西、中山南路以東、東西快線以北。項目占地約為387畝,近年來吳江在城市化的大道上快步前進,吳江南郊進行了大量的開發(fā)建設。隨著農村集體土地的征用,大量農村人口需要集中安置,城南家園項目便是一個體量頗大的安置房工程,一期二期設計建造完成后,共建設有53萬m2建筑面積,安置3 560戶住戶。城南家園三期項目作為前兩期的延續(xù),設計建設42萬m2建筑面積,安置2 740戶住戶。不同于上一個案例的舊城改造,是為城市居民改善生活條件,這是一個農村集體土地征地拆遷后,集中安置的住宅小區(qū),農村居民將告別他們原來熟悉的生活環(huán)境,迎來新的生活。而“城鎮(zhèn)化”這一命題,歸根結底是人的城鎮(zhèn)化,人的城鎮(zhèn)化是新型城鎮(zhèn)化的核心和重點,人的全面自由發(fā)展、個人的消費能力的提高和農民的可行能力范圍的拓寬是人的城鎮(zhèn)化推進的內在邏輯三要素。人的城鎮(zhèn)化作為新型城鎮(zhèn)化的核心和重點,理應作為新時期推進城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的主要方向[2]。體現(xiàn)在本項目中,通過規(guī)劃及建筑設計,營造城市化的生活氛圍,對于新市民的身份認同感非常重要。

2.1 總體規(guī)劃——城市感的營造

在城南家園一期與二期的建設中,僅僅配建了少量的社區(qū)服務用房,同時地塊周邊也缺少必要的商業(yè)設施,缺乏城市氛圍,方案的策略是將公共配套用房集中布置。在地塊北側道路,依次布置兩個商業(yè)建筑,一個幼兒園,一個社區(qū)配套用房。同時與北側城南家園二期地塊入口相對,于道路適當位置開設2個小區(qū)車行出入口,1個禮儀性人行出入口。道路兩旁共有5個出入口,保證了商業(yè)街的人流量。同時通過道路斷面及景觀設計,降低道路車行速度。通過居民交流、休閑、購物等日常活動聚集人氣,步行者和機動車在次街上和諧共生,提升道路的活力。最終達到創(chuàng)造富有朝氣的生活氛圍及城市感的形成這一目標。

地塊的其余部分均為住宅用地,整個地塊大體呈方形。地塊西側布置高層,東側布置多層,保證了內部多層區(qū)的安靜以及西側沿中山南路的城市形象,同時兼顧對周邊地塊的影響。

2.2 交通設計——人車分流

道路系統(tǒng)采用三個“環(huán)”并聯(lián),形成內部快速環(huán)路連接地塊北側兩個主要出入口和西側次要出入口,滿足內部車輛快速穿行。

快速路上開少量開口通往次級車行路,多層區(qū)分出若干支路直達每家每戶;高層區(qū)人車分流,充分滿足步行系統(tǒng)的完整性,步行和非機動車則通過景觀步道快速地進入各個組團,將入戶道路和景觀游路結合起來,達到了步行系統(tǒng)的獨立性和完整性。

2.3 景觀打造——均好性

在小區(qū)內部,結合入口廣場,中央景觀形成南北向的景觀主軸和東西向景觀次軸。內部形成若干組團景觀。景觀軸線以綠地、樹陣、步行道、中心廣場等打造,方便居民的活動,集聚。同時加強景觀的相互滲透,形成連貫的景觀體系,風雨連廊,開放景觀空間,休憩庭院等穿插其中,向人們展示了收放有序,多維豐富的空間序列,南側向河流水系開放,形成沿河景觀帶(見圖4)。

高層組團利用其完整的空間布置了大面積綠化景觀及其他活動場地,為各組團提供了均質的景觀資源。

2.4 生活方式的延續(xù)

對于農村居民的生活方式,本項目通過一系列的設計加以尊重和保留。

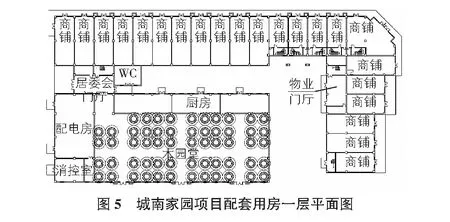

蘇南村鎮(zhèn)中有很多地方保留了舉辦婚喪喜事的習俗和場所,由于住進新樓房造成居住方式的變遷,平時的這些紅白喜事都沒有合適的場所。本項目中考慮到這點,在配套用房中,除去規(guī)范必備的居委會及物業(yè)用房,另設置了1 000余平方米的一處木園堂場所,供居民使用,考慮到整個城南家園項目共有6 000余戶居民,該木園堂可分為三個獨立的空間分別由不同住戶同時使用。

城南家園項目配套用房一層平面見圖5。

小區(qū)中的一大半住戶從原有的自建房搬入了高層住宅中,原有的門前院落和鄰里交往空間不復存在。因此高層區(qū)的住宅均采用底層架空模式,除去供部分非機動車停車外,更有與建筑相滲透的組團綠化,景觀小品,形成親切宜人的“第二尺度”,使得原有的鄰里生活環(huán)境得到更好的維系與保持,加強了社區(qū)的歸屬感。

農村家庭雜物較多,而現(xiàn)代公寓住宅套型缺乏專門的儲藏空間,本項目中多層區(qū)一層設計每家有一個儲藏室,同時兼做機動車庫,解決機動車停車。

3 結語

安置房是關乎老百姓切身利益的民生工程,對于提高全民的生活水平,國家的安定團結均有著深遠的影響,從對拆遷戶的人文關懷和社會發(fā)展的角度看,拆遷安置房也應當保持相當?shù)钠焚|[3]。以上兩案例體現(xiàn)出了不同安置房項目的差異性,作為肩負社會使命的建筑師,我們需要根據(jù)各個項目的情況,尋求最好的設計策略,為全社會創(chuàng)造更好更宜居的居住環(huán)境,讓拆遷戶生活得更美好。

[1] 張 晶.城區(qū)安置房的設計分析——以晉安新城鶴林片區(qū)安置房工程設計為例[J].福建建筑,2014(6):1- 4.

[2] 姚毓春.人的城鎮(zhèn)化:內在邏輯與戰(zhàn)略選擇[J].學習與探索,2014(1):106-109.

[3] 陳 丹.建筑師眼中的拆遷安置房現(xiàn)狀與對策[J].四川建筑,2004,24(4):61- 62.

Manufacturing housing design under various architectural context

BAI Tao

(Suzhou Industrial Park Design Institute, Suzhou 215021, China)

The paper analyzes typical manufacturing housing problems with two specific housing projects, describes their design strategies and design schemes, puts forward meaningful solutions, which has provided some concept for manufacturing housing engineering design in urbanization.

manufacturing housing design, urban context, regionalism, population urbanization

1009-6825(2014)31-0043-02

2014-08-19

柏 濤(1987- ),男,助理工程師

TU241

A