從苗圃到植物園的規劃思考—記樂山蘇稽植物園規劃

劉桃康 葉 明 張建林

(1.西南大學 園藝園林學院,重慶 400715;2.樂山市園林局,四川 樂山 614000)

苗圃一般是指培育樹木幼株或某些農作物幼苗的園地[1]。分布在城市周圍的大型苗圃基地除了具有經濟效益以外,也承擔美化城市環境、改善局部生態環境等功能,良好的植物條件使其擁有成為植物收集、展示專類園的潛力。但生產性苗圃并不完全符合游客參觀游覽的要求,其生產運作與游客游憩活動之間存在相互干擾的部分,因此在苗圃向植物專類園改造的過程中,應對結構布局、 功能分區和園區道路系統等方面進行改造和規劃,以更好地滿足植物園觀光、游憩的需要[2]。

本文以樂山市蘇稽苗圃的改造為實例研究對象,以苗木生產為基礎,結合游憩學與景觀生態學的相關知識,力求達到:合理布局,兼顧觀賞游覽以及科研生產;凸顯特色,整合樂山市自然與文化等旅游資源,宣傳城市形象;科學規劃,增強植物園的可識別性,滿足現代人的審美情趣,展現城市開拓進取、與時俱進時代精神的規劃目標。

1 蘇稽苗圃的現狀特點

1.1 自然地理條件

1.1.1 區位分析

蘇稽苗圃位于樂山市市中區蘇稽鎮,地處東經103°39′北緯29°36′,西鄰德勝路上段及民營路,北、東、南三面分別與顏河坎、 楠園村、 勤業村接壤,其南北最長約700m,東西最長約970m,總占地面積約38hm2。

該地域處在北緯29°附近,全市屬中亞熱帶氣候帶,具有四季分明,雨量豐沛,水熱同季,無霜期長的特點。年平均氣溫在16.5℃-18.0℃之間,是水稻、小麥、油料、糖料、水果、棉花等農副產品的高產區。

1.1.2 土壤與水文

苗圃用地范圍內土壤多為紫色土壤,由于常年作為育林地,所以土質較肥沃,適宜多種鄉土植物和園林觀賞植物生長。園區內有一條自然溪流,寬約3-6m,自園區西部流入向園區北部穿出,除此之外園區內還零星散布一些小型池塘,以及沿道分布的溝渠以便苗圃灌溉和匯水排洪,但大多已經干涸。

1.1.3 地形地貌

全園區為苗圃用地,呈西北高—東南低的趨勢,整體高程差較小。最高點位于北側的楠園村附近,海拔高度379.0m,最低為水系下游的勤業村周邊,海拔高度375.2m,最大高差約3.8m。

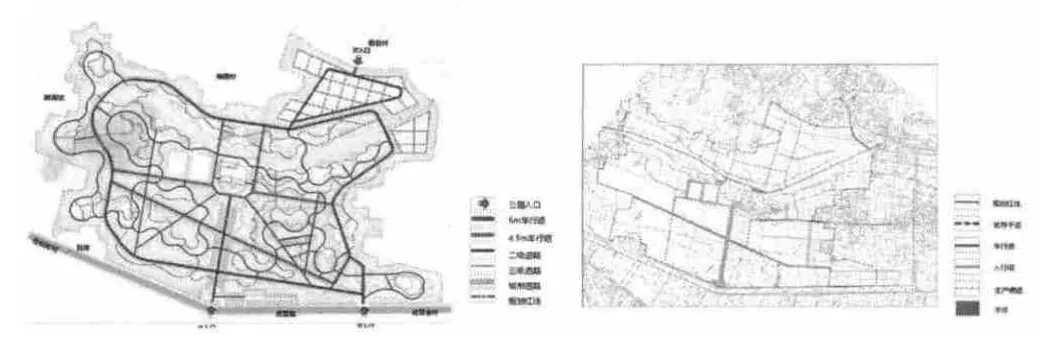

1.2 現狀道路交通條件

現狀道路主要由三類道路構成:4~6m 寬的車行道、1.2~2.4m 的人行道以及為了方便管理苗圃的生產便道。車行道僅聯接入口大門與科技大樓,構成進入園區后一條筆直的中軸線,也是苗木運輸的主要通道;邊緣接入多條人行道,作為工人到達不同苗圃地的快速通道。生產便道占了現狀道路的絕大部分比例,它們將人行道粗略劃分的區域再度細化,其走勢遵循苗圃種植區域輪廓,以簡單、便捷和高效作為首要考慮因素。

圖1 現狀交通分析

1.3 現狀植物條件

基地現有植被條件良好,種植面積約為26hm2,其中園林苗木種植區面積約為6.6hm2,珍稀樹種區約2.75hm2,核桃種植區1.2hm2,紅豆杉引種馴化區0.18hm2,以及生態苗木區15.3hm2,擁有桂花、銀杏、峨眉含笑、白玉蘭、櫻花、垂絲海棠等25 種各種規格的觀賞花木,以及綿竹、甜龍竹、苦竹、吊絲球竹DD-1 等多種竹類資源。為方便園區管理,大部分苗木均為集中單一種植,呈塊狀分布,種植區之間并不存在強烈的相互聯系。

1.4 功能分區

蘇稽苗圃按使用功能可簡單劃分出2 個區域,即生產區以及管理區。生產區包括播種區、引種馴化區、營養繁殖區、溫室區等,作為科研生產型苗圃的核心部分,占據了規劃用地的大部分;管理區包括門衛室、科研大樓等,是苗圃的輔助部分。

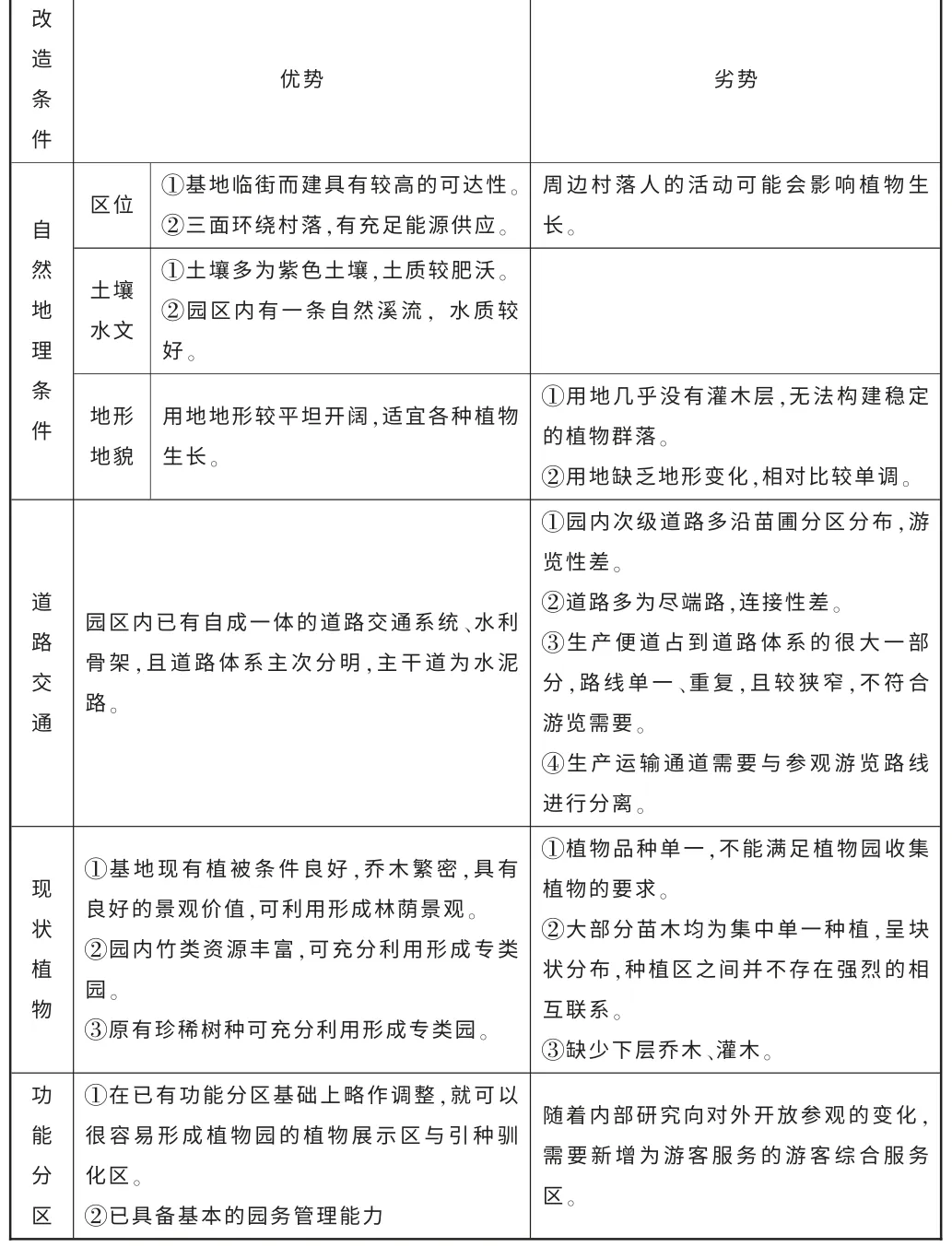

2 蘇稽苗圃改造植物園的優勢劣勢比較

最早的植物園出現在至今500 多年前,如今植物園在數量和形式內容上都發生了變化,其功能也由單純的植物學研究,拓展為集科學研究、科學普及、示范生產、參觀游覽以及植物保護、改善環境等功能為一身的綜合體。

可以說植物園與苗圃用地有部分功能上的共同點,但更多的是差異。為方便比較,下文將從植物園規劃的植物園的選址、道路交通規劃、植物展區規劃、功能分區劃分等方面與蘇稽苗圃現狀進行對比闡述。

2.1 植物園的選址

2.1.1 區位條件

植物園的規劃是城市百年大計,必須服從城市長遠發展和綜合規劃的大綱領[3]。除此之外,植物園的類型、性質,服務對象也對選址地點有一定影響,但不論如何植物園必須向公眾開放,根據我國國情就決定了植物園一定要位于公共交通路線上,具有較高的可達性。

蘇稽苗圃比鄰德勝路上段及民營路,北、東、南三面分別與村落接壤,有公交車站,這就使得苗圃改造成植物園后,可達性高,且具備充足能量來源,以保證正常的灌溉、電力供應和服務設施運行。唯一不足的是周邊村落人的活動可能會對園區里的管理活動和植物生長造成一定影響。

2.1.2 土壤與水文

土壤是植物成活的關鍵,由于植物園大量引進外來植物,故而對土壤的要求較高。苗圃用地范圍內土壤多為紫色土壤,由于常年作為苗圃地,土質較肥沃,非常適宜一般植物生長。且園區內有溪流經過,干凈且充足的水源足以滿足植物灌溉的需要以及活植物中的水生植物、沼澤植物、濕生植物的正常生長。園中的溫室、實驗地、鍋爐房、食堂、辦公與生活區等地的生活用水則可以通過城市供水管道解決。

2.1.3 地形地貌

植物最適于種在平地上這是人所共識的,背風向陽的地形在北方十分重要。在考慮了植物本生的生長特性的基礎上,為了老幼病殘游人的方便,園內地形應以平為主,這也是步行游覽的基本要求[4]。園區現狀為苗圃用地,整體高程差較小不需要再平整場地,非常滿足這一用地條件。但在建設過程中也應注意稍加緩坡,豐富地形的變化。

2.2 園內道路交通規劃

與苗圃不同,植物園道路的最主要功能是給游人提供游覽路線,其次才是偶然承擔的運輸或管理。現狀苗圃已有比較完善的道路系統,主要由三類道路構成:4~6m 寬的車行道、1.2~2.4m的人行道以及為了方便管理苗圃的生產便道。現有主干道的主要功能是苗木運輸,雖然位于大門和科研大樓的中軸線上,但景觀性較差。植物園的主干道是游客運載的主要通道,也是消防安全的主要保障,它支持電瓶車、汽車等代步工具直接將游客送至某一展區入口處,考慮到車輛行駛,它應盡量形成環路,并經過主要景點和展區。

園內次級道路多沿苗圃分區分布,作為工人到達不同苗圃地的快速通道,游覽性差、趣味性不足。然而植物園次干道的作用是連接主干道和游步道,是體現植物園布局形式的重要手段,因為植物園的特殊性,其各區的位置與大小常常取決于植物園的側重方面和搜集的植物多少,所以在次干道布局時,一方面要將植物分區通過道路展示出來,另一方面還要考慮到游客游覽的感受,使游客充分領略不同植物群落的魅力。

生產便道占到道路體系的很大一部分,其走勢遵循苗圃種植區域輪廓,以簡單、便捷和高效作為首要考慮的因素,所以路線單一、重復,且較狹窄,也不符合游覽需要。植物園的三級道路稱之為游步道,顧名思義是游客深入游覽、漫步的道路,和前兩種道路的快捷性和導向性不同,游步道的要點在于盡量增加游客與景區的接觸面,所以游步道一般以自然蜿蜒或富有趣味性的構圖為主。

2.3 植物展區劃分

現狀苗圃基地植被條件良好,喬木繁密,具有良好的景觀價值,可就地利用形成林蔭景觀。雖然為方便苗圃管理,大部分苗木均為集中單一種植,呈塊狀分布,種植區之間并不存在強烈的相互聯系,但種植塊的面積都不小,通過在種植塊外圍對同科屬的喬木進行補植,即可很快形成植物專類園區。如園內集中種植吊絲球竹的區域,通過豐富游覽路線上的竹種類,就可形成竹園。

2.4 功能分區

經過漫長的演化,現代植物園不僅需要承擔科研以及科普功能,還要有一般公園所具有的休閑游憩功能,這樣一來植物園一般可以分為以下幾個功能區: 即主要迎接游客參觀游覽的植物展示區;主要用于科學研究而不對外開放的引種馴化區;因植物園運營需要而設置的園務管理區; 以及系統為游客服務的游客綜合服務區。蘇稽苗圃按使用功能可簡單劃分出2 個區域,即生產區以及管理區,在已有功能分區基礎上略作調整,就可以將原有的生產區劃分出植物展示區與引種馴化區,原有的園務管理也可以基本滿足植物園的使用要求,唯一不足的是隨著內部研究向對外開放參觀的變化,需要新增為游客服務的游客綜合服務區。

改造條件優勢 劣勢自然地理條件區位①基地臨街而建具有較高的可達性。②三面環繞村落,有充足能源供應。周邊村落人的活動可能會影響植物生長。土壤水文①土壤多為紫色土壤,土質較肥沃。②園區內有一條自然溪流,水質較好。地形地貌用地地形較平坦開闊,適宜各種植物生長。①用地幾乎沒有灌木層,無法構建穩定的植物群落。②用地缺乏地形變化,相對比較單調。道路交通園區內已有自成一體的道路交通系統、水利骨架,且道路體系主次分明,主干道為水泥路。①園內次級道路多沿苗圃分區分布,游覽性差。②道路多為盡端路,連接性差。③生產便道占到道路體系的很大一部分,路線單一、重復,且較狹窄,不符合游覽需要。④生產運輸通道需要與參觀游覽路線進行分離。現狀植物①基地現有植被條件良好,喬木繁密,具有良好的景觀價值,可利用形成林蔭景觀。②園內竹類資源豐富,可充分利用形成專類園。③原有珍稀樹種可充分利用形成專類園。①植物品種單一,不能滿足植物園收集植物的要求。②大部分苗木均為集中單一種植,呈塊狀分布,種植區之間并不存在強烈的相互聯系。③缺少下層喬木、灌木。功能分區①在已有功能分區基礎上略作調整,就可以很容易形成植物園的植物展示區與引種馴化區。②已具備基本的園務管理能力隨著內部研究向對外開放參觀的變化,需要新增為游客服務的游客綜合服務區。

根據以上情況,擬定將苗圃改造植物園的優勢部分通過規劃設計進行強調,而避開苗圃本身的一些不足之處,因地制宜用最小的代價實現苗圃到植物園的規劃設計。

3 規劃策略

通過上文的分析,本方案將對應到道路交通系統、水系規劃、功能分區、植物利用以及文化特色等方面,依次對蘇稽苗圃進行改造和規劃。

3.1 交通系統規劃

園區內已有自成一體的道路交通系統、水利骨架,由于原苗圃是一個以苗木科研生產為主導的園區,道路多為生產便道,方便員工快速到達和統一管理卻不適應參觀游覽,所以改造應因地制宜,在現有路基與水系結構的基礎上,對道路作適當調整,使園區內能環路相通,不同功能區采取不同的道路布置,以方便生產作業和觀賞游覽。

3.1.1 交通系統規劃入口連接

園區主入口位于德勝路上段,比鄰公路,應設置足夠規模的入口廣場,并注意與公路之間的銜接。入口廣場一側設置停車場,以滿足未來觀光游覽需要。在保證園區統一管理的前提下,適當打開其他入口,實現苗木運輸與游客出入分離,以改善園區的交通狀況。

3.1.2 內部交通

充分利用原有道路系統,降低改造成本。在原有“剪刀形”道路骨架上新增環形車行道,連接各個景點,貫穿全園以方便游客乘車快速到達目的地。在以觀光功能為主的步行區域,結合地形,強化道路的景觀游覽要求,應盡量保留大樹、古樹,使游步道從樹林中間蜿蜒穿過。在保證道路順暢前提下,苗木生產區應擁有獨立的出入口和運輸通道,避免與觀光游覽區的相互影響,且能形成封閉管理。其生產便道宜采用棋盤式構架,便于苗木分區以及工作人員快速到達。

3.1.3 道路規格

按景觀功能分區、游覽與園務管理的要求,結合交通組織和消防安全的需要,將道路劃分為三級。一級道路:園區采用2種規格的車行道,一是在園內形成循環并連接各景區之間的主車行道,規劃寬度為6.0m,其次為主要景觀軸線道路,規劃寬度為4.5m,均采取瀝青混凝土路面;二級道路:景區和景點內的游步道,規劃寬度2.4m,路面材料為石板材、木板材或卵石、石板材鑲嵌路面;三級道路:景區內的散步道,規劃寬度1.5m,路面材料為青石板、卵石或石板材鑲嵌路面。

圖2 交通對比分析

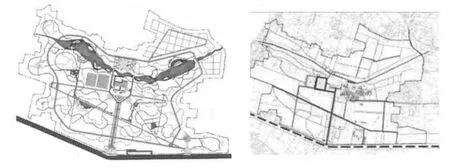

3.2 水系規劃

在對道路進行規劃改造的同時,對水系岸線做適當的調整,拓寬基地原有溪流,建成模擬自然湖泊的翠棠湖,使其在原有灌溉、匯水排洪功能的基礎上增添景觀效果,形成整個園區的核心景觀。將道路旁邊原有的排水溝進行改造,用濕地植物對其進行美化,建成濕地展示帶,同時促進地表徑流滲透、增強生物多樣性,使其成為一條伴隨游覽路線前進的流動美景。

圖3 水系對比分析

3.3 總體規劃布局及功能分區

3.3.1 總體規劃布局

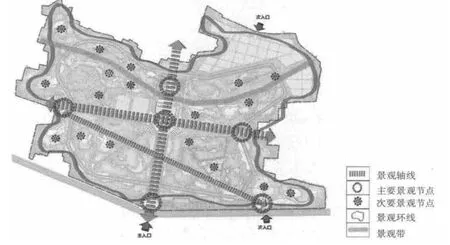

根據園區現狀條件及規劃理念,規劃園區整體形成“一帶、一環、三軸、多點”的結構布局。“一帶”——即指沿湖濕地植物展示游覽帶,是園區的核心景觀帶;“一環”——由鄉土植物組成的風景林防護帶,保證了園區的私密性;“三軸”——菩提大道、藍花楹大道、 海棠大道三條景觀大道,形成了植物園重要景觀骨架;“多點”——遍布園內的多個景點。

圖4 景觀結構布局

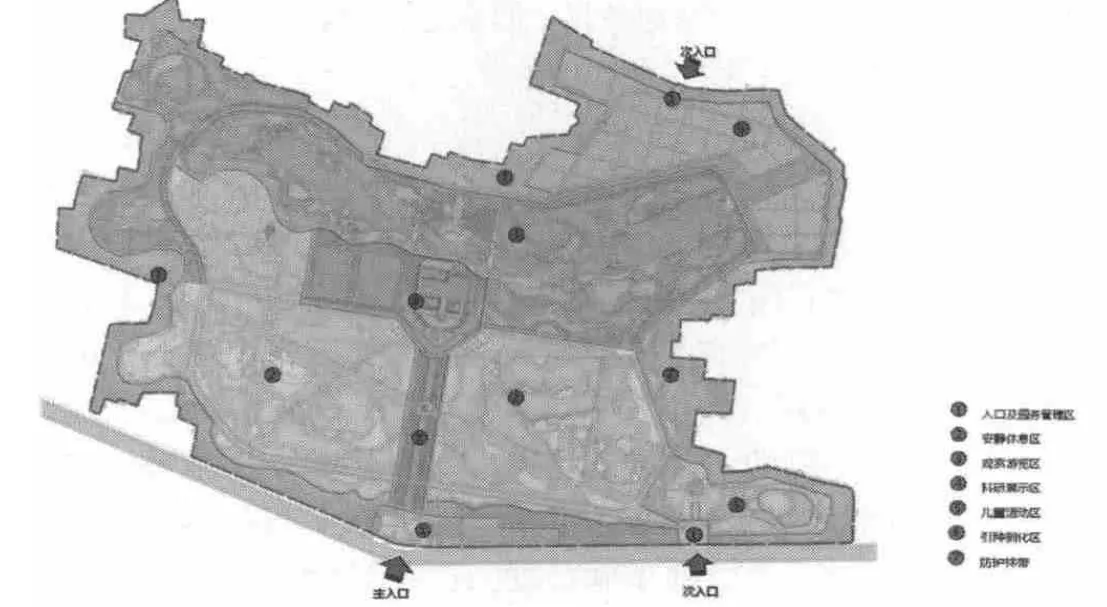

3.3.2 功能分區

蘇稽苗圃已有比較完善的植物生產和園務管理功能,但為了避免科研工作與觀光游覽的相互干擾,還是將植物區域劃分為封閉的馴化區和開放的植物展示區兩大部分,植物展示區又按植物種類分為安靜休息區與觀賞游覽區。且考慮到周邊居民可能對植物園造成影響,在植物園周邊還預留了一條10-15m 的隔離帶,作為防護林區。基地的南側,還規劃了兒童游樂園區,以豐富園區的活動內容。

圖5 功能分區

3.4 植物的利用

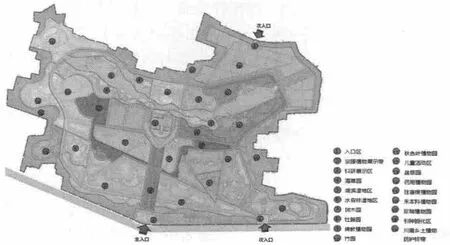

圖6 景區規劃

園區中植被茂密,一些地方稍加梳理就可以形成植物專類園,如竹園、樹木園等;而對林下空間進行合理利用,結合樹蔭種植耐陰灌木或結合林窗布置陽性植物,也可以快速成園,如杜鵑園等;而對于一些特殊的專類園,如盆景園、藥用植物園、禾本科植物園等則采用點景的方式布置:保留原有喬木作背景林,將道路或場地周邊3-5m 的范圍預留出來進行特色植物種植,沿游覽路線進行改造,最大限度地保持原有植物格局。根據以上原則,共規劃出攀援植物園、杜鵑園、海棠園、濱湖濕地區、樹木園、竹園、佛教植物園、秋色葉植物園、藥用植物園、盆景園、球宿根花卉園、禾本科植物園,共計12 個植物專類園。為方便游覽,所有展區均分布在主干道環線的兩側。

3.5 文化特色

在通過對道路系統、功能分區、水利系統和植物分區進行梳理和整合以后,已基本完成了從苗圃到植物園的規劃轉變,但為了凸顯當地特色,整合樂山市自然與文化等旅游資源,宣傳城市形象,以及增強植物園的可識別性,還應該在規劃中加入地域文化元素。通過對樂山市的特色景觀資源進行采集,最后確定以“佛緣”為切入點,突出樂山的文化底蘊與歷史特色,挖掘與佛教文化相關的植物品種,在樂山植物園內打造國內具有影響力的佛教植物園。同時注意遵循“鄉土植物優先”原則,選用最能適應地方環境的本土植物,配合當地珍貴、稀有、瀕危植物進行搜集、保存和繁育方面的示范展示,宣傳植物保護的重要性。

4 結束語

本文從道路交通規劃、植物展區規劃、功能分區劃分等方面討論苗圃改造植物園的基本方法。改造的難點在于因地制宜,最大限度地利用現有資源,將原有的科研生產型苗圃整合成為集科研、科普與觀賞游憩為一體的植物專類園。樂山市植物園的規劃設計是筆者的一次探索,方案正待實施。相信建成后將承擔起科普教育、旅游休閑、城市未來建設苗木導向等職責,并與中心城區其他10 大城市級公園相互呼應,發揮巨大的生態效應。

[1]陳俊愉.中國農業百科全書:觀賞園藝卷[M].北京:農業出版社,1996:299.

[2]張建國.苗圃改造型休閑觀光農業園規劃設計—以安徽蕪湖天鷹苗木生產基地為例[J].西南林學報2008,28(3):55-58.

[3]俞慶生.植物園規劃設計研究[D].碩士學位論文.上海:同濟大學.2007.

[4]余樹勛.植物園規劃設計[M].天津:天津大學出版社,2000.