建立系統完整的生態文明制度體系

——關于中國共產黨十八屆三中全會加強生態文明建設的思考

(環境保護部環境與經濟政策研究中心,北京 100029)

中國共產黨十八屆三中全會通過的《關于全面深化改革若干重大問題的決定》 “全面深化改革的重大意義和指導思想”指出:“緊緊圍繞建設美麗中國深化生態文明體制改革,加快建立生態文明制度,健全國土空間開發、資源節約利用、生態環境保護的體制機制,推動形成人與自然和諧發展現代化建設新格局。”黨十八屆三中全會關于加強生態文明建設的論述有三個特點:一是深化了“五位一體”的戰略布局,始終把生態文明建設與經濟、政治、社會、文化建設相提并論,并把“緊緊圍繞建設美麗中國深化生態文明體制改革,加快建立生態文明制度”作為六個“緊緊圍繞”之一進行統一部署。二是確立了生態文明制度建設在全面深化改革總體部署中的地位,提出“必須建立系統完整的生態文明制度體系,用制度保護生態環境”。三是豐富了生態文明制度建設的內容,把資源產權、用途管制、生態紅線、有償使用、生態補償、管理體制等內容充實到生態文明制度體系中來。建立系統完整的生態文明制度體系,既是全面深化改革的重要內容,又是加強生態文明建設的核心任務,非常重要。

1 建設生態文明需要系統完整的制度體系

生態文明制度是否系統和完整,是否具有先進性,在一定程度上代表了生態文明水平的高低。良好的生態環境是生態文明的硬實力,先進的制度體系是生態文明的軟實力。

生態文明制度是指在全社會制定或形成的一切有利于支持、推動和保障生態文明建設的各種引導性、規范性和約束性規定和準則的總和,其表現形式有正式制度(原則、法律、規章、條例等)和非正式制度(倫理、道德、習俗、慣例等)。

可見,生態文明制度有“硬”和“軟”兩個方面,而并非人們通常認為的制度都是寫在紙上的硬性規定。事實上,那些刻在人們心中、成為人的價值觀念的“軟性”規則,往往起到更堅定、更持久的約束人行為的作用,比強制人們遵守的硬性規定更易得到執行。從這個意義上說,強化生態倫理道德這樣的制度建設是更基本、更優先的任務。

生態文明制度既是約束人類行為的規則,同時也是衡量人類文明水平的標尺。經常有人把建設生態文明與保護生態環境等同起來,認為建設生態文明主要就是防治污染、修復生態,只要環境質量改善了,生態文明水平就提高了。其實,生態文明建設的重心是在“文明”上,更多的是反映人類行為的進步。當我們投入幾千億元治理環境,環境能得到一定程度的改善,但如果人們的生態環境意識和環境法律法規標準還停留在原來的水平上,那么可以說生態文明水平并沒有得到大的提高。因此,制度是否系統和完整,是否具有先進性,在一定程度上代表了生態文明水平的高低。良好的生態環境是生態文明的硬實力,先進的制度體系是生態文明的軟實力。

建設生態文明需要建立系統完整的制度體系,是因為建設生態文明具有高度的多樣性和復雜性。當今世界,生態環境問題的表現形式十分復雜:大氣污染、水污染、土壤污染、水土流失、自然災害、荒漠化、生態系統退化、海洋環境問題、新型污染物、農村環境問題、氣候變化、環境污染事故、環境社會性群體事件等。同時,造成這些問題的來源也十分復雜:工農業生產、資源開發、城鄉居民生活、物流交換、國內外貿易等。加上這些活動所涉及的主體也非常多:各級決策者、生產企業、社會大眾、資源開發者等。對各類環境問題制定相應的制度,累計起來就會達到極大的數量,龐大而全面,再加上生態文明建設還涉及國土空間開發、資源節約利用和生態經濟的發展,這都需要有力的制度保障。因此,生態文明制度必將是一個系統和完整的體系。

2 生態文明制度體系內容進一步豐富完善

黨的十八大報告提出了生態文明制度建設的主要任務:“要把資源消耗、環境損害、生態效益納入經濟社會發展評價體系,建立體現生態文明要求的目標體系、考核辦法、獎懲機制。建立國土空間開發保護制度,完善最嚴格的耕地保護制度、水資源管理制度、環境保護制度。深化資源性產品價格和稅費改革,建立反映市場供求和資源稀缺程度、體現生態價值和代際補償的資源有償使用制度和生態補償制度。積極開展節能量、碳排放權、排污權、水權交易試點。加強環境監管,健全生態環境保護責任追究制度和環境損害賠償制度。加強生態文明宣傳教育,增強全民節約意識、環保意識、生態意識,形成合理消費的社會風尚,營造愛護生態環境的良好風氣。”十八屆三中全會進一步完善了生態文明制度體系的內容:“要健全自然資源資產產權制度和用途管制制度,劃定生態保護紅線,實行資源有償使用制度和生態補償制度,改革生態環境保護管理體制。”

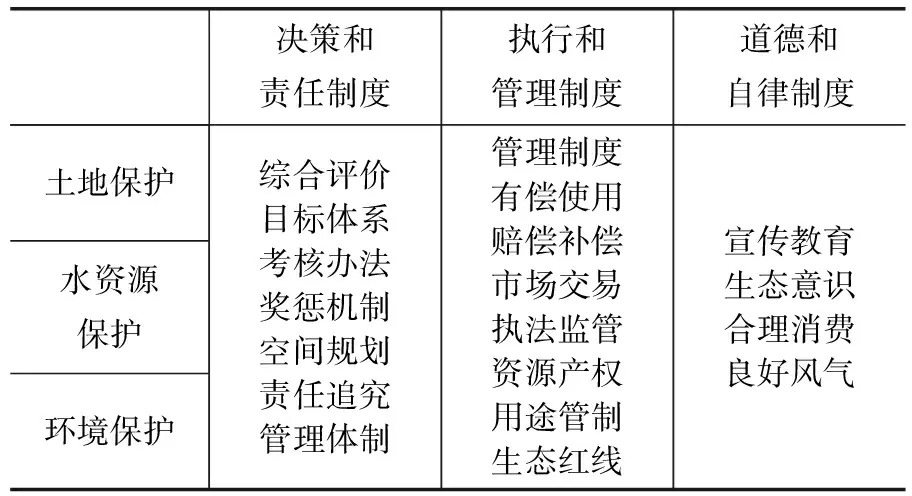

我們把這些內容綜合起來,總體上可分為三類:

第一類是建立科學的決策和責任制度,這包括綜合評價、目標體系、考核辦法、獎懲機制、空間規劃、責任追究、管理體制等,主要是針對各級決策者的。

第二類是建立有效的執行和管理制度,包括管理制度、有償使用、賠償補償、市場交易、執法監管、資源產權、用途管制、生態紅線等,主要是針對全社會各類當事主體的。

第三類是建立內化的道德和自律制度,包括宣傳教育、生態意識、合理消費、良好風氣等,主要是針對全社會成員的。

這三類任務適用于耕地保護、水資源保護、環境保護等多個領域,由此,可以得到一個生態文明制度的矩陣(見表1)。

建立系統完整的生態文明制度體系,主要從以下三方面展開:

一是完善科學決策制度,提高對建設生態文明的政治領導力。改革黨政干部考核評價任用制度,加大對各級黨政領導者生態文明建設的問責力度,特別是把生態文明建設實績作為任用干部的依據。對重大規劃和發展項目進行科學的、有廣泛社會參與的環境影響評價。加快資源環境部門的大部門制改革,增加資源環境主管部門在經濟發展決策中的話語權。增加各級人民代表大會和政治協商對生態文明建設的立法監督問責職能。

二是強化法治管理制度,提高生態文明制度的執行能力。加快生態文明建設立法進程,特別是地方人大應加快出臺生態文明建設的地方條例。按照建設“五位一體”總體布局要求,在生態文明建設中,推動現有各種法律的生態化調整。加強資源環境等部門的執法力量和軟硬條件,提高執法水平。加大司法力量對建設生態文明的保障作用。

三是形成道德文化制度,提高全社會的生態文明自覺行動能力。將生態價值觀納入社會主義核心價值體系,形成資源節約和環境友好型的執政觀、政績觀。強化企業的社會責任感和榮譽感,形成對保護環境引以為榮的道德風氣。對企業家進行環境知識啟蒙教育和可持續發展教育,激勵激發企業家的環境慈善之心。培育公眾的現代環境公益意識和環境權利意識,逐步形成 “利益相關,匹夫有責”的社會主流風氣。將公民環境權明確地確立在憲法中,加大公眾對政府環境保護工作的監督力度。

表1 生態文明制度矩陣

完善科學決策制度,提高對建設生態文明的政治領導力;強化法治管理制度,提高生態文明制度的執行能力;形成道德文化制度,提高全社會的生態文明自覺行動能力。

3 自然資源資產產權制度等首次寫入黨的文件

健全自然資源資產的產權制度是為了使自然資源具有明確的主人,他獲得使用這些資源的利益,同時也承擔起保護資源的責任。自然資源用途管制制度是國家出于公共利益,使用國家權力,超越產權規定對自然資源進行管理的制度。生態紅線是指最基本的生態環境保護要求,是維護一定生態環境質量所必須堅持的防護底線。

十八屆三中全會指出“要健全自然資源資產產權制度和用途管制制度,劃定生態保護紅線,實行資源有償使用制度和生態補償制度,改革生態環境保護管理體制。”有些制度是首次寫入黨的政治文件。

自然資源資產產權制度:產權是指主體對于財產擁有法定關系并由此獲得利益的權利,包括所有權、支配權、收益權等。健全自然資源資產的產權制度是為了使自然資源具有明確的主人,由他獲得使用這些資源的利益,同時也承擔起保護資源的責任。土地承包和林權改革是這類產權制度的典型,同時近年來大型公共資源的產權制度改革也在推進。如主要污染物總量控制和減排,就是大氣和水體等容納凈化污染物的能力這種特殊的自然資源,被政府這個主體所有并分配給排污企業有限額地使用,改變了原來大氣和水體作為“無主”資源被過度利用的局面。

自然資源用途管制制度:這是國家出于公共利益,使用國家權力,超越產權規定對自然資源進行管理的制度。表明有些自然資源雖然屬于某些主體,但其不能隨意使用,必須服從國家規定,如耕地紅線制度等。自然保護區也屬于用途管制制度,因為不管自然保護區屬于誰管理,國家法規規定都不能在核心區內進行開發和建設活動。

劃定生態保護紅線:生態紅線是指最基本的生態環境保護要求,是維護一定生態環境質量所必須堅持的防護底線。一般有3種形式:一是特定地理區域紅線,如主體功能區規劃、環境功能區規劃等。被列為限制開發區和禁止開發區的地區就主要發揮生態屏障和生態效益的功能。二是自然資源使用上線,如煤炭使用量現在以每年兩億噸的速度增長,煤炭不能這樣無限制地增長下去,必須控制使用總量;另外,有些大城市的機動車增長也必須進行總量控制。三是污染物排放總量上限,現在4種主要污染物排放總量都在下降,但一些其他污染物排放總量還在增加,溫室氣體也在增加,對此必須限定一個上限。

4 小 結

中國共產黨十八屆三中全會關于加強生態文明建設的論述有三個特點:一是深化了“五位一體”的戰略布局,始終把生態文明建設與經濟、政治、社會、文化建設相提并論,并把“緊緊圍繞建設美麗中國深化生態文明體制改革,加快建立生態文明制度”作為六個“緊緊圍繞”之一進行統一部署。二是確立了生態文明制度建設在全面深化改革總體部署中的地位,提出“必須建立系統完整的生態文明制度體系,用制度保護生態環境”。三是豐富了生態文明制度建設的內容,把資源產權、用途管制、生態紅線、有償使用、生態補償、管理體制等內容充實到生態文明制度體系中來。

建立系統完整的生態文明制度體系,既是全面深化改革的重要內容,又是加強生態文明建設的核心任務,非常重要。建立系統完整的生態文明制度體系,用制度保護生態環境,是實現美麗中國愿景的必經途徑。按照中央“到2020年在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果”的要求,建立這個制度體系無疑是一場緊迫和艱巨的戰役,包括環保部門在內的各系統將會做更多的工作,投入到制度建設中來。

參考文獻:

[1]周生賢.中國特色生態文明建設的理論創新和實踐[J].環境與可持續發展,2012,37(6):5-8.

[2]俞海,夏光,楊小明等.生態文明建設:認識特征和實踐基礎及政策路徑[J]. 環境與可持續發展,2013,38(1):5-11.

[3]夏光,解讀《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》. http://politics.people.com.cn.