陸渾水庫防洪搶險方案中物料裝載重量的修正

□ 韓明海 □ 付為敏(河南省陸渾水庫管理局)

1 水庫工程概況

陸渾水庫是中華人民共和國建國后“二·五”期間河南省建設的大型水庫之一。水庫位于黃河流域伊河支流的嵩縣境內,距洛陽市67km,是一座集防洪發電、灌溉、供水、養殖為一體的大(1)型水利樞紐工程。控制流域面積3492km,總庫容13.20億m3,水庫防洪標準為千年一遇設計,萬年一遇校核,設計總泄量5622m3/s。水庫地理位置非常重要,下游有洛陽、鄭州、開封3個重要工業城市及以此為中心的中原經濟區,有隴海、焦枝、京廣3條鐵路干線和連—霍、洛—界、洛—欒等高速公路及著名的世界文化遺產龍門石窟,故確保水庫下游社會環境安全具有重大戰略意義。

2 防洪搶險方案及險情搶護簡介

2.1 防洪搶險方案概述

陸渾水庫現行最主要搶險方案有《防洪預案》《防洪搶險應急預案》《防汛搶險措施及兵和部署方案》3部預(方)案,均系2007年修訂延伸至今的最新版本。預(方)案中均設想樞紐工程的核心部位—大壩可能出現的3種險情:遭遇超標準洪水、壩基滲透破壞發生管涌、上游壩坡水位驟降發生滑坡。預(方)主旨內容大致相同,但各有側重。

2.2 主要險情搶護措施簡介

2.2.1 超標準洪水搶護

分3步實施:①當水位升至327.26m,必須在6h之內將大壩東、西壩頭2個梯道口和西邊界門路口用麻袋裝土(2/3體積),堆壘至防浪墻頂高程(334.70m);②當水位升至330.92m時,必需在6h之內,將大壩樁號0+271.4~1+170每隔4.00m在防浪墻后用麻袋裝土(2/3體積)做成1.00m寬的戧臺,堆壘至防浪墻頂高程(334.70m),再用圓木桿(小頭直徑≥13cm,長≥3.80m)棚在戧臺上;③當庫水位上升至333.63米且仍有上漲趨勢時,務必在8h之內,將大壩沿防浪墻統長,在334.70m的基礎上,再用編織袋裝土加高130cm,使堰頂高程達到336.02m。

2.2.2 壩基滲透破壞發生管涌搶護

具體方法:先用砂袋(2/3體積)密鋪厚約30cm;后在砂袋上密鋪1層30cm厚碎石袋(2/3);最后在碎石袋上加壓40cm厚大塊石1層,直至壓住為止,使渾水變清,翻砂停止。

2.2.3 上游壩坡水位驟降發生滑坡搶護

分3步實施:①用編織袋裝砂(2/3體積)從滑坡部位的左右兩側沿斜墻面實施無縫密鋪,向中心合攏,砂袋鋪墊厚度應≥30 cm;②采取流水做業法再鋪墊1層袋裝碎石子(2/3體積),厚度≥30cm;③緊接著在碎石子袋上迅速壓砌大塊石,也可用混凝土塊體,嚴防風浪沖擊破壞反濾料層。

3 近來防汛搶險演練中存在的問題

陸渾水庫最近舉行的防汛搶險演練是在2012年6月20日。演練是以《陸渾水庫防汛搶險應急預案》中水庫大壩遭遇超標準洪水為背景,演練地點位于右壩肩處,部位選擇在東壩頭梯道口和大壩樁號0+900以東局部段防浪墻加高。演練時間自15時50分開始,至18時結束,用時2個小時。參演人員共計200名,其中駐汛127師偵查營官兵100名,水庫處職工80名,防汛指揮部干部20名。動用挖掘機1部,機動三輪車2部,人力架子車10部。由于是搶險演練,恰好選擇在一年之中的最熱季節“五黃六月”,時間節點又正好選擇在一天之中的最熱時刻下午3時50分,當時室外氣溫高達35℃,演練按照2名男職工負責裝料、1名女職工負責張口、扎袋、部隊士兵負責搬運、碼放,水庫處工程師負責現場技術指導的預先計劃方案進行,2個小時內完成“堵口”及戧臺堆磊和加高任務。整個演練過程人員角色分工明確、路線明確,氣氛緊張有序、安全高效,搶險步驟環環相扣,演練效果超過預期設想。演練過程中,無論是普通職工干部,還是部隊官兵,均表現出“獻身、負責、求實”的水利行業精神,特別是人民子弟兵發揚“不怕苦、不怕累、連續作戰,敢打硬仗、勇于勝利”的優良作風給廣大干群印象深刻,真正感覺到人民解放軍是抗洪搶險的“中流砥柱”。事后,在總結演練成果時,通過和部隊官兵座談,發現搶險方案中局部可操作性不強,存在弊端,比較突出和一致的意見就是涉及物料裝載重量、體積過大,搶險時造成單體搬運困難,體力消耗過大,影響搶險速度、影響堆磊戧臺穩定。針對此問題,技術部門對搶險方案中不符合實際及缺乏操作的技術數據進行實驗和修正。

4 搶險方案中物料裝載重量的分析與修正

4.1 當下物料裝載重量的分析

陸渾水庫現行各類《搶險方(預)案》中,搶險物料的裝載均采用的是塑料編織袋。編織袋的規格在國家標準(GB/T8946-1998)中規定:編織袋的有效寬度分為450~700mm,長度為750~110mm6種。目前陸渾水庫防汛倉庫貯存的編織袋規格為長×寬=500mm×850mm,顏色白色。按照規定,編織袋儲存日期從出廠日期算起不得超過18個月,且必須在陰涼、潔凈的室內環境貯存,由于其他原因,現有庫存編織袋儲存日期均已超過規定時限,在防汛搶險過程中,若裝載體積、重量過大,會因為材料強度減退造成“破袋”現象。

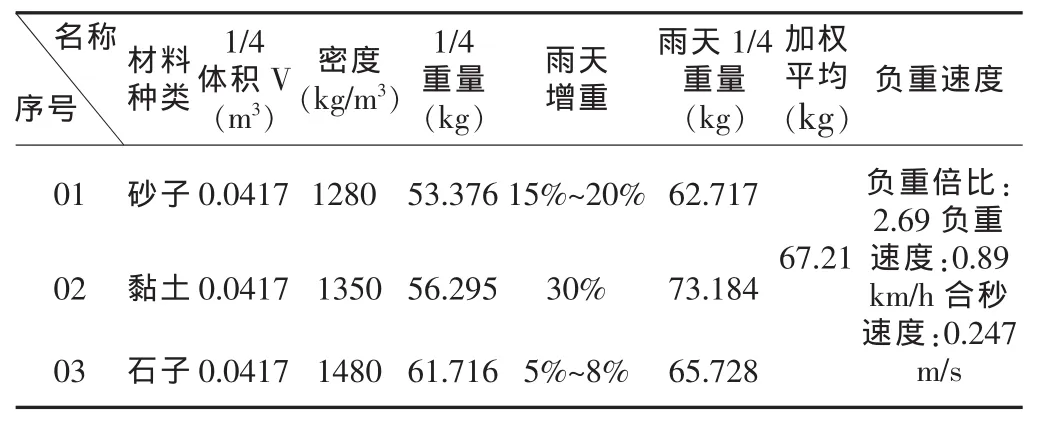

從2012年防汛演練過程分析,搶險中若按《方案》中規定的物料裝載2/3體積,在大型機械運輸設備無法近距離完成取料、裝料、運料條件下,只有依靠人力完成材料的裝填、搬運、碼放等作業,存在搬運困難、體力消耗大、影響人體安全等問題。實際在搶險過程中由于環境所限(雷暴天氣、地面濕滑等),搬運一般多采用的是肩扛或抱端、挾抱等方法,物料體積過大、過重,必定會影響搶險人員的身體安全,常見的可能會引起人體腰部扭傷,進而影響搶險進度。表1是按2/3體積不同材質重量的計算比對數據,則2/3袋裝物料體積為:V=2/3лr2h=0.111m3,式中r=0.25m,h=0.85m。

表1 2/3體積物料裝載重量數據比對表

表1中計算數據是材料處于正常環境中自然堆積密度的重量,現實中往往是防汛搶險與雷雨天氣的組合狀況,搶險物料多數在野外露天貯存,物料受雨水浸泡后,黏土中主要成分水合氧化鋁與水結合良好,含水量可高達30%左右,雨天石子的含水量5%~8%,砂子的含水量15%~20%。基于此,搶險時即使按照2/3體積進行裝料,重量亦成倍增加,按照人體負重標準,無法完成物料搬運,故需要對袋裝重量進行修正。

4.2 物料裝載重量的修正

中國《人因工程學》第8章〈體力工作負荷〉說明,對于65kg體重的正常人來講,赤手能舉起的重量為40~60kg,正常人步行速度為3~4km/h,1~1.50m/s左右。有資料研究表明,人體負重與速度以15kg和3~5km/h為宜。《中國職業醫學》1999年04期撰文表明,若25kg為15kg的1.67倍,速度下降至1.80~2.99km/h,平均 2.395km/h,合 0.5m/s。若以此推算,以上表中2/3體積袋裝粘土為例,149.85kg為25kg的5.99倍,速度則下降為0.30~0.50km/h,平均0.40km/h,合0.11m/s,可以說是“寸步難行”,由此說明,搶險物料袋裝2/3體積重量是不合適、不安全的。

2012年防汛演練結束伊始,水庫防汛技術人員即著手測試物料裝載重量的可宜性,主要測試1/3體積重量(因文章篇幅有限數據略去)和1/4體積重量兩組數據。通過測試,認為表2中計列的1/4體積測試數據比較切合實際,與相關研究資料數據比較接近。

表2 1/4體積物料裝載重量數據比對表

通常情況,搶險前由機械設備將物料運至搶險地點30~50m的位置,再由人力二次搬運。以上表2中計列數據計算,人力負重67kg搬運30m和50m距離,以0.247m/s的速度,分別需耗時121s和202s,約合2.02min和3.37min。實際中,搶險由于具有時效性,可能出現“三步并作二步走”的情況,故搶險時負重行走速度要高于理論計算值,所用時間可能更短。表2中,“1/4袋裝體積”的計算條件為:編織袋規格為寬500mm、長850 mm,編織袋裝料高度為長度的1/4即213mm,編織袋裝料張圓直徑為500mm,扎口部位在1/2袋長處,余1/2作為手提或肩扛負重行走時保持料物穩定不墜落的舵繩。通過與相關研究資料比對,文章認為,1/4裝載體積的物料重量與有關研究資料中65kg體重正常人負重標準較為接近,亦符合體重與負重比例1:1的常規要求,這對人體是安全的。

5 結語

現實防汛搶險過程中,“人”是最重要的因素,特別是人身安全極為重要。搶險過程中由于雷暴天氣、夜間光線昏暗、地面濕滑等環境因素影響,加之受搶險時間、速度、命令、紀律所限,若人在負重過大及長時間快速行走情況下,必將會導致一系列的人體損傷。相關醫學調查研究證明,在負重條件下長時間行走,極易導致應力性骨折、下肢關節疼痛、背部肌肉拉傷、腰間盤突出等損傷,進而會削弱搶險戰斗力及影響搶險進度和排險效果。因此在確保搶險安全和人身安全的前提下,減少疲勞、降低損傷風險、安全高效激發人體潛能、加強自身安全防護的要求更為重要。