日記里的晚清社會(huì)

劉守華

時(shí)光畢竟過(guò)去了一個(gè)多世紀(jì),所以盡管那個(gè)叫“那桐”的人曾經(jīng)是顯赫一時(shí)的“高官名人”,但今天的人們還是對(duì)他知之甚少。

那桐,字琴軒,舉人出身。此人應(yīng)該算是中國(guó)近代史上一位重量級(jí)的人物,用中國(guó)人民大學(xué)教授王汝豐的話說(shuō),這是一位“位高權(quán)重,參與過(guò)國(guó)家很多大事”的人物。他先后在清末光緒、宣統(tǒng)年間擔(dān)任過(guò)戶部、外務(wù)部尚書,總理衙門大臣,軍機(jī)大臣,內(nèi)閣協(xié)理大臣等職務(wù),并兼任過(guò)京師步軍統(tǒng)領(lǐng)和管理工巡局事務(wù)。他出身顯赫,是滿洲鑲黃旗人,與慈禧同姓,也姓葉赫那拉氏。那桐1856年出生,1925年去世,享年69歲。

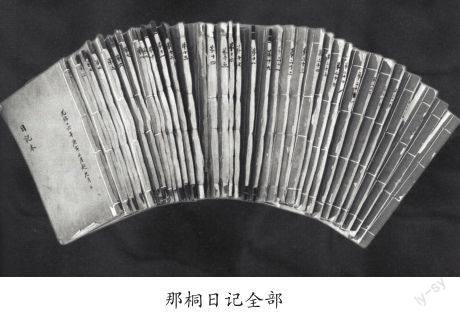

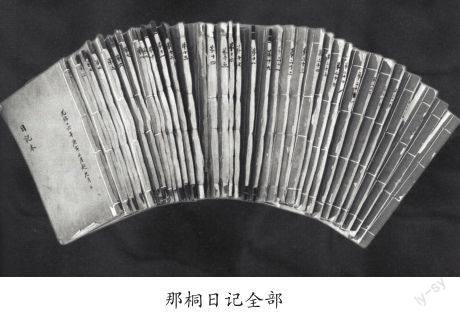

那桐在34歲那年,受叔父的影響,開(kāi)始記日記,這一記就記了36年,直到去世。從壯年到老年,從朝廷高官到隱居家中的中風(fēng)病人,那桐的日記逐年逐月逐日,從未間斷過(guò)。90余萬(wàn)字,統(tǒng)一格式的35本小冊(cè)子,封面素樸,只有“日記本”三個(gè)字和日記的起止日期。線訂,脊背上是依照時(shí)間先后排列的順序號(hào)。翻看日記可以看出,筆跡還是有些分別的。從光緒十六年(1890年)至民國(guó)二年(1912年)7月11日,這23年的日記,筆跡是草書繁體,這是那桐親自記錄下來(lái)的。那一年,那桐56歲,不幸患中風(fēng),右肢癱瘓。此后的日記就改用那桐口述、他人記錄的方式,筆跡為蠅頭小楷,個(gè)別處仍可見(jiàn)到那桐的圈點(diǎn)。

《那桐日記》的內(nèi)容

《那桐日記》始記于光緒十六年(1890年)的元旦,記述之前有一段說(shuō)明,道出了記述的初衷:“嘗見(jiàn)吾叔父(作者注:即清廷高官銘安)逐日書寫筆記,垂三十年不輟,身心功夫與年俱進(jìn),歷歷可考;且偶遇往事,隨意批閱,如在目前。吾甚羨之。自今伊始愿效所為,既承家法兼可自勵(lì)。光緒十六年庚寅元旦琴軒氏自記時(shí)年三十有四”。

先人留下的日記本身就珍貴,況且是那桐那樣的高官,況且那桐就任期間曾歷經(jīng)甲午中日戰(zhàn)爭(zhēng)、戊戌政變、庚子八國(guó)聯(lián)軍犯京、辛亥革命、溥儀退位等重要?dú)v史階段。如此,日記中自然不乏重要珍貴的史實(shí)資料。

中國(guó)人民大學(xué)清史所教授黃興濤說(shuō),《那桐日記》中的記載對(duì)了解晚清歷史,研究晚清政局、滿清貴族生活和官場(chǎng)游戲規(guī)則都有著重要的文獻(xiàn)價(jià)值,特別是對(duì)了解晚清的外交史非常有用。

1900年,八國(guó)聯(lián)軍入侵中國(guó),從這以后的日記可以看出,各外國(guó)使節(jié)當(dāng)時(shí)對(duì)那桐這樣的高官造訪非常頻繁。《辛丑條約》簽訂后,那桐曾被派為專使赴日本道歉,這在日記中都有記載。

光緒二十七年(1901)五月初三日日記:“今日接到五月初一日電旨,奉旨:戶部右侍郎那桐著賞給頭品頂戴,授為專使大臣,前往大日本國(guó)。敬謹(jǐn)將命。欽此。跪聆之下,闔家感謝殊恩,同道大喜。申刻板子、宗祠、祠堂、佛堂、母親膝前、叔父座前叩頭賀喜。”

1901年7月那桐東使日本,目的是賠禮道歉,時(shí)間為兩個(gè)月。八月初一日的日記,對(duì)覲見(jiàn)“大日本國(guó)大皇帝”的禮節(jié)及東使目的都做了詳細(xì)記述和交代:……巳正二刻許,日皇出居中立,西國(guó)軍服,左手扶刀持帽,相貌威嚴(yán),年四十八歲,身體壯偉。桐捧國(guó)書行三鞠躬禮,陶參贊隨行頌詞,讀畢譯竣,呈遞國(guó)書,日皇諭語(yǔ)大旨云:去歲中國(guó)變亂,我國(guó)書記生杉山彬被害,今譴汝來(lái),我已皆知,但愿此后我兩國(guó)交情日密,大皇帝回鑾后,實(shí)力舉行新政,保全東亞,汝回國(guó)時(shí)將此意代奏。等諭。桐答以:大皇帝圣諭,使臣?xì)J佩之至,使臣回國(guó)時(shí),必將此意代達(dá)。云云。旋令參隨各員一一覲畢,又行三鞠躬禮退出,在便殿少坐……”

日記中除了可以窺見(jiàn)外交上的拜訪,官場(chǎng)中的往來(lái)應(yīng)酬以外,對(duì)皇上、皇太后的活動(dòng)亦多有涉獵。

光緒二十年(1894年)六月廿九日的日記記錄了皇上對(duì)他的賞賜:“因皇上萬(wàn)壽圣節(jié),太和殿筵宴,賜桐福字一方,三鑲玉如意一柄,小卷庫(kù)緞袍褂料二件(天青二則龍褂料,醬色八吉祥袍料),朝珠一盤,大小荷包各一對(duì),纓緯一匣,紅瓷碗一件,藍(lán)瓷小盤一件,共八種。圣恩稠疊,榮幸萬(wàn)分。當(dāng)即敬呈母親、叔父閱看,敬謹(jǐn)收存。”

光緒二十年(1894)十月十七日日記記錄了皇太后的活動(dòng):“皇太后乘金輦由宮還西苑,寅刻桐赴靜默寺伺候,辰初駕到,跪迎,午刻歸。先中憲公冥壽,祠堂上供,隨母親恭詣行禮。”

每年春天,皇上都要上先農(nóng)壇行耕耤禮,一般皇上都是前一日到中和殿閱視農(nóng)具,然后再去行禮,光緒二十一年(1895)三月十六日的日記記載:“丑初赴先農(nóng)壇,皇上寅正詣壇行禮,卯初二刻行耕耤禮,桐偕同部七人在犁亭序立,卯正后禮成。”

北京大學(xué)歷史系教授房德鄰評(píng)價(jià)這套日記,“提供了滿族貴族的生活場(chǎng)景。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院的滿學(xué)專家定宜莊女士說(shuō),因?yàn)槟峭┦莾?nèi)務(wù)府人,所以這部日記記錄的不是一般的民俗,而是內(nèi)務(wù)府特定人群的地位、習(xí)俗和活動(dòng)規(guī)則。研究這部分特定人群生活的資料目前留存下來(lái)的很少,而日記里卻有豐富、豐滿而集中的記錄,非常珍貴。

日記為流水賬,只是記事,少有議論,甚至有些瑣碎。言簡(jiǎn)意賅,少則十幾字,多則百余字。可能正是因?yàn)椤艾嵥椤保抛尪ㄒ饲f女士對(duì)資料有“豐滿”的感覺(jué),也因此讓普通讀者,從日記中讀出了趣味,窺見(jiàn)到清朝高官日常起居的諸多生活細(xì)節(jié)。

比如那桐作為朝廷要人,既要忙于“進(jìn)署辦公”,又要周全親朋故友和同僚之間的應(yīng)酬。每年新年的拜年都是重頭戲,那桐一天要拜四五十家。娶親、拜壽、吊唁、還愿是當(dāng)時(shí)主要的社交活動(dòng),光緒二十五年(1899)六月廿四日的日記就記錄了拜壽送禮的規(guī)格:“午刻到端邸為其福晉拜四十壽辰,送刻絲麻姑一軸、江綢一套、九件荷包一匣,玉如意一柄、宴席一桌、紹酒一壇,均受之,未刻歸。”

日記中有些篇章頗具文采,堪稱美文。如民國(guó)五年(1916年)十月初三日,“舊疾較前稍愈”后,遠(yuǎn)游泰山觀日出的記載:“卯初起,到浴日養(yǎng)云室觀日出。是時(shí)天氣清朗,約卯正東望,霞光四流,云現(xiàn)五色,一輪皎日緩緩而出,三起三伏,殆所謂三浴者耶。俄間曉日漸高,萬(wàn)山畢露,觀日之景大備矣。辰初在山門外沖寒瞻眺,見(jiàn)四面云山奔來(lái),腳下寺內(nèi)露泰山極頂巨石數(shù)方,登此遠(yuǎn)眺,眾山羅列,若拜若伏。巳初飯畢,乘筍輿游后石鄔,道路崎嶇,較前尤險(xiǎn)。至天空寺,沿路怪石奇松為前山所無(wú)。寺中小坐,仰觀后山壁立千仞,使人望之悚然。仍由南天門下山,路過(guò)五大夫松至云步橋、酌泉亭、對(duì)紅橋觀瀑布。當(dāng)此佳景,歡暢舉杯,雖神仙無(wú)此樂(lè)也。”

日記90萬(wàn)字,可謂洋洋大觀,但讀起來(lái)并不讓人感到乏味,從字里行間可略見(jiàn)當(dāng)時(shí)一些大事和社會(huì)風(fēng)土人情面貌之一斑。所以中國(guó)民間文藝家協(xié)會(huì)副主席趙書先生稱其是研究晚清歷史的“活態(tài)文化”、“百科全書”,絲毫不為過(guò)。

《那桐日記》的留存和捐贈(zèng)

那桐生前的起居場(chǎng)所主要集中在京津兩地,位于北京金魚胡同內(nèi)的“那家花園”一直是京城有名的宅邸,解放后改為和平賓館。民國(guó)建立之初,那桐患病,于是就在天津英租界內(nèi)購(gòu)地建宅,率眷遷入,但春夏期間仍回北京居住。1925年他病逝于北京金魚胡同的寓所。所以那家的后代也主要集中在京津兩市。

《那桐日記》傳到第三代的時(shí)候,手稿存于天津的長(zhǎng)孫張壽崑的宅邸。“文革”期間,張壽崑的住宅被抄沒(méi),日記自然也隨同其他東西被沒(méi)收。直到上世紀(jì)80年代初,落實(shí)政策,這套日記才又重新回到主人手中。但主人發(fā)現(xiàn),歸還的日記少了其中的第20冊(cè),而這一冊(cè)記錄的年代是光緒三十四年(1908年)4月23日至宣統(tǒng)元年(1909年)5月13日,正是慈禧、光緒去世,辛亥革命前夕的重要?dú)v史鼎革階段的日記,讓人扼腕嘆息。

那桐的第三個(gè)孫子叫張壽崇,可能是上世紀(jì)40年代畢業(yè)于北大國(guó)文系的緣故,他對(duì)先祖的這套日記格外有一份鐘愛(ài),于是從天津的兄長(zhǎng)家里將日記帶回北京,開(kāi)始逐日抄錄那桐親自記錄的前23年的日記,并進(jìn)行適當(dāng)點(diǎn)校、注釋,希望有朝一日能夠出版。他當(dāng)初的想法,那桐在任期間經(jīng)歷的大事都在前23年,這部分日記價(jià)值很大。而1912年以后,那桐患病,離開(kāi)了官場(chǎng),日記里記錄的多是“余恙如昨”或“夜睡甚穩(wěn)”,對(duì)于后輩,這是了解先人生活的資料,但對(duì)于社會(huì),史料價(jià)值并不大。

雖然是那桐后代,注釋工作卻并不容易,由于張氏兄弟都出生于民國(guó)十年前后,對(duì)日記中涉及到的長(zhǎng)親前輩,有的共同生活過(guò),有的只聞其名未見(jiàn)其面,有的甚至是讀過(guò)日記以后才知道的。所以點(diǎn)校過(guò)程中,除了參考《光緒朝東華錄》《宣統(tǒng)政紀(jì)》等有關(guān)資料外,張壽崇還特意走訪了親屬中熟嫻掌故的前輩長(zhǎng)者。

日記抄錄完畢,曾擔(dān)任北京市政協(xié)常委的張壽崇先生與市政協(xié)文史委聯(lián)系,希望他們能夠幫助出版。但文史委限于人力、財(cái)力的原因,此事并未付諸實(shí)施。也許是“天作之合”,恰逢此時(shí)《北京檔案史料》編輯部出版了《楊度日記》,曾經(jīng)在北京市政協(xié)工作過(guò)的市檔案館副館長(zhǎng)任志提到,清廷高官那桐后輩的手里,存有一套那桐的日記。

2000年底,經(jīng)任志副館長(zhǎng)和曾擔(dān)任過(guò)市檔案館館長(zhǎng)、市政協(xié)文史委主任的王國(guó)華牽線,《北京檔案史料》編輯部與張壽崇先生進(jìn)行了接觸。老人很高興也很爽快,答應(yīng)授權(quán)《北京檔案史料》編輯部點(diǎn)校整理,待日記出版后,原稿全部捐贈(zèng)市檔案館保存。這雖然只是口頭協(xié)議,卻給了編輯們極大的安慰和鼓勵(lì)。

對(duì)于平均年齡只有31歲的編輯們來(lái)說(shuō),點(diǎn)校這樣一本晚清留下來(lái)的草書繁體又沒(méi)有標(biāo)點(diǎn)的日記并不是一件容易的事。編輯部主任梅佳告訴記者,由于那桐是清廷高官,日記里涉及了不少當(dāng)時(shí)的高官名人,他們不僅有名,還有字有號(hào)有別稱,加上清代官職復(fù)雜,分清這些人物都不是容易的事。而那桐又是內(nèi)務(wù)府人,有自己獨(dú)特的一套書寫方式和習(xí)慣,比如“鶴”字,他書寫時(shí)只寫右半部分。還有一些滿族貴族特殊的禮儀習(xí)俗,特別是他出使日本那段時(shí)期的日記又涉及了一些日本的人名、地名和職官、禮俗,這都給點(diǎn)校工作帶來(lái)了困難。好在這項(xiàng)工作得到了中國(guó)社會(huì)科學(xué)院近代史所研究員蔡美彪先生的熱忱幫助,他對(duì)全文進(jìn)行了審讀,為年輕人的工作把關(guān)。

從2001年第一期開(kāi)始,《北京檔案史料》連續(xù)兩年八期連載了日記。編輯們有一次在與張先生的閑聊中意外得知,這套日記還有下半部口述部分,因張先生覺(jué)得史料價(jià)值較前一部分小得多,故沒(méi)打算出版。這些史料既然歷經(jīng)滄桑留存下來(lái)了,何不出版一套完整的《那桐日記》呢?于是編輯們又開(kāi)始著手日記第二部分的整理。

點(diǎn)校工作基本上納入正軌,意外的事情發(fā)生了。2002年4月,張先生突然病逝。整理工作是終止還是繼續(xù)?點(diǎn)校出版之后,日記還能否按照張先生的宿愿,順利移交檔案館?這些都成了懸而未決的問(wèn)題。編輯們隨又與張先生的女兒張瑗女士聯(lián)系。張女士說(shuō),他們這一代共七脈分支,日記是先祖留下來(lái)的,不屬于某一個(gè)人,要經(jīng)過(guò)兄弟姐妹討論以后才能決定對(duì)日記的處理方案。與此同時(shí),張瑗女士也開(kāi)始了對(duì)后半部分的抄錄工作。經(jīng)張家后代與檔案館協(xié)商,在檔案館給予張家適當(dāng)補(bǔ)償?shù)那疤嵯拢沼洺霭嬷螅瑥埣覍讶沼浫烤栀?zèng)給檔案館。

全部日記終于在2006年由新華出版社出版發(fā)行了,在4月12日的捐贈(zèng)儀式上,張家后代代表張之翰充滿感情地說(shuō),日記經(jīng)過(guò)北京市檔案館的努力,能夠出版發(fā)行,父親的在天之靈一定會(huì)高興的。雖然日記經(jīng)過(guò)一個(gè)多世紀(jì)能夠完整保存下來(lái)是家族的共同努力,但交給檔案館,可以發(fā)揮更大的作用,這也是家族人感到欣慰的事。

那一天,《那桐親書履歷本》《那桐奏折存稿》《呈進(jìn)物件、召見(jiàn)日期、御賜物件、具奏折件》和《那桐挽聯(lián)》等資料,那家后代也一并捐贈(zèng)。

在捐贈(zèng)座談會(huì)上,專家們不僅充分肯定了《那桐日記》在目前清史編纂工程,和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作中的作用,也對(duì)檔案館年輕工作人員的治學(xué)精神也給予了很高評(píng)價(jià)。

滿學(xué)專家閻崇年說(shuō),那家捐贈(zèng)的不是一套日記,而是歷史資料的一座金礦,日記經(jīng)過(guò)編輯部點(diǎn)校出版,便于閱讀和查閱,就把金礦變成了提煉出來(lái)的黃金了。做史學(xué)研究有輕工業(yè)和重工業(yè)兩種方法,輕工業(yè)的方法投資少,時(shí)間快,獲益高;重工業(yè)的方法投資大,時(shí)間長(zhǎng),見(jiàn)效慢,但分量重。我們就是應(yīng)該多提倡這種重工業(yè)的研究方法。

中國(guó)民間文藝家協(xié)會(huì)副主席趙書說(shuō),日記的出版在中國(guó)文化史上是值得讓后人記住的一件事,它給物欲橫流的浮躁社會(huì)澆了一杯清水,可以讓我們更加客觀地看待古人,與先人對(duì)話。

座談會(huì)上,市檔案館、那桐后代和學(xué)者們還請(qǐng)媒體幫助呼吁,希望第20冊(cè)的持有者能盡快完璧歸趙,還這部經(jīng)歷了一個(gè)多世紀(jì)留存下來(lái)的日記完整的面目,讓日記中記載的歷史不被割裂,沒(méi)有斷代。

這,又何嘗不是讀者的愿望呢?

作者單位:《中國(guó)檔案》雜志社