創新實驗設計 提高物理課堂教學有效性

(鎮江市外國語學校,江蘇 鎮江 212001)

華東師范大學葉瀾教授對一堂好課要達到的基本要求論述中,有這樣一段話:“一堂好課沒有絕對的標準,但有一些基本的要求.就我們‘新基礎教育’而言,我認為:有意義,即扎實的課.在這節課中,學生的學習是有意義的.初步的意義是他學到了新的知識,再進一步是鍛煉了他的能力,再往前發展是在這個過程中有良好的積極的情感體驗,使他產生更進一步學習的強烈要求,再發展一步,在這個過程中他越來越會主動地投入到學習中去,這樣學習學生會學到新東西.”在課程改革中,在“減負增效”的要求下,教師最關心的是什么樣的課堂才是有意義的課堂,怎樣的教學方法才能讓學生得到發展.

提升課堂教學的有效性可以為解決以上問題提供一個途徑.筆者基于余文森教授所提出的提高教學有效性的理論,在物理教學中進行了實驗設計創新的教學實踐,以求提升課堂教學的有效性.

1 教學有效性的理論依據

余文森教授從專業的角度回答了什么是課堂教學的有效性問題.他認為:從專業角度說,課堂教學的有效性是指通過課堂教學使學生獲得發展.發展就其內涵而言,指的是知識、技能、過程、方法與情感、態度、價值觀三者(三維目標)的協調發展.有效的課堂教學活動沉淀下來的是一種思維方式和精神.

我們先從關于有效性的一個隱喻談起:企業之間的競爭就好比是去穿越一塊玉米地,那么,穿越玉米地要比什么呢?第一個要比誰穿越得快,第二個要比在穿越的過程當中掰玉米,看最后誰掰的多,第三個是比過程當中,玉米葉子可能會刮傷皮膚,穿越過去看誰身上的傷口少,這就是企業平常所說的速度、收益和安全.速度、收益、安全,也是有效教學必須考慮的三個要素:速度可看作學習時間(長度)——投入,收益可看作學習結果(收獲)——產出,安全可看作學習體驗(苦樂)——體驗.這三個要素具有內在的統一性,是相互關聯、相互制約的.學習時間是前提,投入一定的時間并提高學習效率,這是增加學習結果和強化學習體驗(積極)的基礎.學習結果是關鍵,學生的學業進步和學力提升不僅能促進學習效率的提高,也能增進學生學習的積極體驗.學習體驗是靈魂,積極的體驗和態度會促使學生樂于學習,會提高學習的效率.實際上,學習體驗本身也是重要的學習結果.考量學生學習的有效性必須綜合考慮這三個要素,即提高學習效率、增進學習結果、強化積極的學習體驗,這也是提高學習有效性的努力方向和追求目標.

2 提高課堂活動有效性的教學策略

(1)變驗證性實驗為探究性實驗,提高學生創新能力

驗證性實驗是在一個設計完整的實驗框架下重新驗證結果,讓學生通過實驗驗證已學過的相關理論.探究性實驗是在不知曉實驗結果的前提下,學生根據問題研究的需要,在假設的指引下獲取支持或推翻猜想的科學證據,是以實驗為載體探究科學結論.在探究性實驗中,由于學生是受問題驅動,有探究和創新的欲望,這就能大大調動學生自主學習的主動性和積極性.在實驗之前,學生并沒有他人制定好的實驗步驟可遵循,因此,需要自己通過動腦分析,采取適當的方法,親自動手去做.遇到疑難問題時,教師只提供參考建議,引導學生針對具體問題積極思考、觀察現象、分析原因、動手探索.這樣,學生對實驗目的、原理可以有更深刻的理解,有助于學生知識的主動建構,也有助于學生科學態度和創新能力的培養.

在蘇科版初中物理八年級上冊中,設計了“探究凸透鏡成像的規律”的實驗,讓學生從物理現象—收集實驗數據—分析實驗數據—歸納凸透鏡成像規律,對學生來說并非易事.在教學中,為了降低難度,教師常常把物距的范圍規定好,再安排學生按照所給數據的范圍做實驗,觀察實驗現象,不自覺中就把探究性實驗變成驗證性實驗了.要使該實驗真正落實為探究性實驗,應如何設計實驗活動?筆者作了如下嘗試.

活動一:通過凸透鏡使一個亮著臺燈(頭朝天花板),在天花板呈放大、縮小的實像.思考一:既然有放大、縮小的實像,在放大到縮小的過程中可能會有等大實像嗎?思考二:通過實驗觀察,成像的變化情況可能與哪些因素有關?思考三:如果換一個不同焦距的凸透鏡,保持與前一個凸透鏡相同的位置作對比實驗,成像情況又怎樣呢?

活動二:學生探究凸透鏡的成像規律.安排四個組探究焦距為5厘米的凸透鏡成像,另外五個組探究焦距為8厘米的凸透鏡成像.

先對操作的方法和要求作出具體的說明和指導,然后在活動中“看誰找得準?”教師引導學生首先設法找到等大的像,記下物距和像距.筆者認為這一點是探究凸透鏡成像規律的突破口、關鍵點,并以此為依據,延伸到下面的探究內容.運用從特殊到一般的方法,找到這一特殊位置(分界點)以后,再以這一位置為參照,向靠近透鏡和遠離透鏡的位置調整,得到放大、縮小的像,記下各自對應的像距和物距,以上探究性實驗有助于培養學生的觀察能力和創新意識.

(2)變演示實驗為學生分組實驗,增加學生參與度

變演示實驗為分組實驗,從實驗設計上可以本著實驗操作簡單化、實驗材料生活化、實驗制作低成本化等原則來改進.通過設計方便易行、生動具體的實驗活動,使學生自主尋求知識,親身體驗規律或概念形成的過程,提高了學生的活動熱情,調動了學生的思維,并在愉快的活動體驗中,獲得了知識,發展了能力,同時還避免了演示實驗可見度低等缺陷.

例如:在蘇科版物理八年級上冊中,第二章關于液化的教學,教科書中安排的活動是模擬大自然中雨的形成,活動需要的器材有:碎冰1000克,直徑為20厘米左右的鋁盤一個、鐵架三角架、鐵絲網、酒精燈、燒瓶、橡膠塞、玻璃管、水、盆.

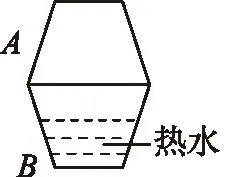

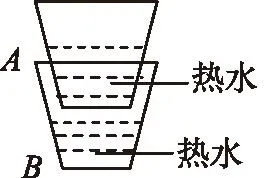

為提高學生的參與度,讓每個學生獲得真實的體驗和感受,筆者在實驗教學中作了改進,安排了分組實驗.實驗的器材:兩個塑料杯、冷水、熱水.教學過程如下:活動一:老師提出以下問題,引導學生探究:①你在倒扣的杯子中觀察到什么(如圖1)?②水的狀態發生怎樣的變化?摸一摸杯子A,有什么感覺?說明什么?③對比圖2、圖3所示的實驗,觀察A杯底部,發現了什么?說明了什么?

圖1

圖2

圖3

(3)用日常生活物品做物理實驗,改進實驗教學

物理學是一門與生活和社會緊密聯系的學科.家庭小實驗取材方便,操作簡單,又有一定的趣味性,應用生活中學生熟悉的物品為實驗器材,不斷改進教科書中的演示實驗的方案或裝置,使學生對物理產生親近感和認同感.

改進實驗的思路:先分析原器材的結構和實驗原理,在此基礎上找出不足.改進后的器材應力求裝置、原理簡單,現象明顯.

如在重力的教學中,教科書中安排的學生“判斷重力方向”的活動是:①緩慢改變木板的傾角觀察下端掛有小球的懸線的方向.②剪斷懸線,觀察小球下落的方向.筆者進行了創新改進,教學過程如下:

師:剪斷懸線,觀察小球下落軌跡,你看清楚了嗎?

生:看不清.

師:改進實驗,用水滴模擬小球.調節閥門先使水間斷滴落,逐漸形成連續水流,用連續下落水流的運動軌跡來顯示重力的方向.你的發現是什么?

生:①懸線的方向與水流方向平行.②懸線的方向與水面垂直.③改變支架傾角,懸線的方向依然與水流方向平行,且總是垂直于水面.④改變支架傾角時,靜止水面的方向始終不變.總結結論:重力的方向垂直于水平面向下,懸線的方向與重力方向一致.

通過實驗設計的改進和創新,可使實驗現象更直觀,便于學生理解,教學效果明顯.

趣味性強的實驗更能強烈吸引學生的注意力,激發他們主動探究的欲望.例如在“力的作用是相互的”教學中,筆者設計的幾個對比實驗用到的器材都來自生活:玩具電動車、薄長木板、圓珠筆芯,教學過程如下:

師:將玩具電動車用細線懸掛起來,閉合車上電源開關,觀察到什么現象?

生:車輪空轉,小車不能向前運動.

師:將小車放在薄長木板(薄長木板下鋪有幾只圓珠筆芯)觀察到什么現象?

生:小車向前運動,木板向后運動.

(4)開發校本課程資源,開設形式多樣的綜合活動課

開展物理綜合實踐活動是提高教學效率的輔助手段,它既是物理課堂教學的補充,也是課堂教學的延伸,不僅能幫助學生復習、理解學過的物理知識,培養其理論聯系實際的能力,而且還能開闊眼界,吸引他們探索新的物理現象和規律.通過觀察和動手實踐去分析和解決物理問題,同時也能充分發揮學生個性與特長,促進其非智力因素的發展.

例如筆者開設了課題為“我要飛得更高”綜合活動課,設計成四個板塊進行研究.板塊一:鳥類——空中的飛行家,在生物老師的幫助下,學生解剖了鴿子,了解了鳥的體形、翼、胸肌、龍骨突、羽毛、鳥的骨骼等各部分的功能,從鳥的生理結構特點,歸納出鳥類要能飛翔必需的特點.板塊二:氣球為什么會飛?學生做了如圖4所示的實驗,充氣前杠桿水平,充氣后,掛氣球的一端向上翹起,從中悟出氣球會飛的原因是由于受到空氣浮力.學生用大的塑料袋、鐵絲、固體酒精,合作制作了孔明燈,并且成功的放飛.板塊三:從竹蜻蜓到直升機,在竹蜻蜓的飛行原理的啟發下,研究以下問題:直升機為何能飛?直升機尾翼有什么作用?引導學生上網收集資料,作出解答.板塊四:飛得更高——火箭,學生觀看火箭發射視頻后,學生用礦泉水瓶、水、打氣筒,制作了水火箭(如圖5).實驗過程如下:通過打氣筒將高壓氣體不斷壓入封口的礦泉水瓶,最后是瓶塞被壓出,瓶中水高速沖出,瓶體向上運動.在實驗中,學生多次調節瓶內的水量,經過多次的失敗體驗后,最終發現:水的體積占瓶子的四分之一到三分之一為宜.付出艱辛努力后的成功體驗,使學生們非常興奮.

這次綜合活動課讓學生“過足了探究癮”,讓學生有了實實在在的收獲.它表現為從不懂到懂、從知少到知多、從不會到會、從不能到能的變化上.整個探究過程學生樂此不疲,孜孜以求,激活了內在的探究欲望,產生了積極的情感體驗.

圖5

3 小結

新一輪課程改革背景下的物理課堂,是師生共同建構的教與學的過程,在教與學的交往、互動中,師生雙方相互交流、相互啟發、共同體驗,實現教學相長和共同發展.教師在實驗創新活動中體現的創造思想和行為對學生創造力的培養產生了潛移默化影響,激發了學生的創新意識,培養了良好的實驗習慣,提高了實驗能力.

參考文獻:

[1]余文森.有效教學十講[M].上海:華東師范大學出版社,2013.

[2]楊青云.新課程 新實驗 初中科學[M].杭州:浙江科學技術出版社,2004.