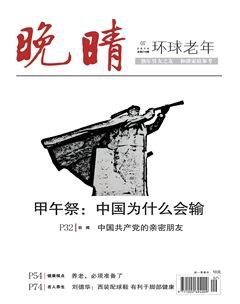

甲午海戰中國為何會輸

舒可文

甲午戰爭的結果

甲午戰爭后,日本大藏大臣甚至主張向中國要求10億兩賠款,又擔憂失之過苛,會引起西方列強的插手和干涉。為確保日本獲得最大限度的利益,日本內閣會議通過的中國賠償軍費條款,要求中國賠償軍費庫平銀3億兩。

戚其章先生的《甲午戰爭賠款問題考實》做了細致的計算:庫平為清政府所規定的國庫收支銀兩的計算標準,日本以庫平銀成色不一為由,提出要庫平實足,并要求中國在倫敦的銀行用英鎊支付賠款。因為連年以來,金價上漲,銀價跌落,已成不可逆轉的趨勢,故英鎊兌換比率雖偶有波動,但鎊價上揚的勢頭是難以遏止的,這就形成了鎊虧。“鎊虧”一項日本又多得1494萬兩,“庫平實足”一項多得1325萬兩。加上賠款之外掠奪的艦船、武器、彈藥、機器等及金銀貨幣,約為庫平銀8000萬兩。總計,日本從甲午海戰中所得合庫平銀3.4億兩,折合5.1億日元,等于當時日本工業資本總額的5倍多。這筆巨款被用于發展工業、軍事以及國民教育。日本農商務省公布過的統計中,1891年農業人口在總人口中占70%,到1903年便降至64%。顯示出日本的產業結構發生了迅速變化,整體國力大幅度提高。戰前,中日兩國都還使用銀本位的金融制度,歐美國家則實行的是金本位。當時的紡織業等工業設備和原料,軍需品和軍工生產設備都需從金本位國購入,銀本位制度對日本發展工業的限制可想而知。1871年明治政府的《新貨幣條例》已經規定采用金本位制,但一直因資金匱乏不能啟動。經由英國支付的中國賠款,為日本的幣制改革提供了資金,1897年10月完成了金本位的貨幣制度,便迅速進入世界經濟體系,使它得以在世界市場上與列強角逐競爭。

佩里公園與傳統

日本旅游指南中,對神奈川縣橫須賀市的推介地點是佩里公園。公園里樹立的佩里紀念碑建于1901年,碑文“北米合眾國水師提督佩里上陸紀念碑”出自日本第一位內閣首相伊藤博文。在這個公園每年都有名為“黑船祭”的開國紀念活動。從佩里登陸到甲午海戰,時隔40年,日本地位已全然改變。佩里紀念碑真可以作為理解日本現代化起點的一個有意味的結構。

1867年2月,15歲的睦仁天皇繼位,1868年初天皇召開御前會議,倒幕派皇族、大名、武士出席,宣布“五政復古”,成立新的中央政府,改號為明治,恢復天皇親政,廢除幕府,責令幕府將軍德川交出領地和財產。明治天皇的日本新政府命令各藩將土地和軍隊歸還給天皇,并廢藩置縣,把日本分為3府72縣,終止了封建割據狀態,建立起統一的中央集權的國家。

1881年,明治天皇發詔書,承諾推行憲法。自上而下的明治維新成功了,而中國的戊戌變法失敗了。對比兩國現代的起點,此時的日本剛剛完成天皇的中央集權,雖然也存在反對維新的勢力,并且不乏革命的煽動,但都被來自天皇的權威壓制和鏟除。而中國皇帝的集權早在2000年前就已完成,改朝換代到19世紀,這種集權不僅不能控制地方勢力,地方勢力卻足以阻撓進而剿滅自上而下的改良。中國被逼到了革命的角落,可自下而上的中國辛亥革命也失敗了,日本思想史家竹內好對此的評價是,“敗就敗在它是一場革命”。也許,對竹內好而言,革命與傳統相比,傳統更有整合與重組的力量。但與中國不同,在日本,傳統文化以另一種面貌顯示著力量。

甲午海戰后,清朝開始向日本派送留學生,渴望到日本留學的魯迅,到了嘉納先生所設立的東京的弘文學院留學,在這里學習基礎的生物醫學,他記述了在某一天里發生的令他奇怪的事:“學監大久保先生集合起大家來,說:因為你們都是孔子之徒,今天到御茶之水的孔廟里去行禮吧!我大吃了一驚。現在還記得那時心里想,正因為絕望于孔夫子和他的之徒,所以到日本來的,然而又是拜么?一時覺得很奇怪。”魯迅所奇怪的,也許正是竹內好所指出的維新成功的另一個原因,即“沒有個性便是日本的個性”,“日本對歐洲沒有表示出文化上的抵抗,就在于日本文化結構上的這一性質,日本文化總是面向外界的,等待著新的東西到來”,如同早年對大唐文化的學習模仿。日本的國學派雖然拒絕了中國,在明治維新時,漢學一度被剝奪了教學權,不久又得到恢復。但竹內好也發現,日本把外來的東西作為一種痛苦,總是在抵抗中接受,更新自身。這種經驗對日本不是第一次,但19世紀的痛苦與更新因為與一個更大范圍的歷史格局聯系在一起,并且使日本變成了世界性的強國,這種經驗顯得更為深刻。

緊箍咒與脫亞

中日兩國都因為被迫而卷入資本主義世界體系。1853年,佩里到日本,1856年,中國發生第二次鴉片戰爭,1859年,日本開放口岸,1857年,印度正式成為英國殖民地。1860年,英法聯軍占領北京,1863年,日本薩摩藩和英軍開戰失敗。中國依然以華夷邏輯對待時,日本卻在當時就把這一系列事件放置在世界政治格局中應對。

19世紀之前,在文化意識上,日本長期地包括在中華文明圈的世界之中。到了18世紀德川末期,國學派再度關注這些課題。這時的國學派顯示出了明顯的擺脫中國文化圈的政治含義,國學派創始者賀茂真淵把這個含義完全清晰化:“中國在過去多年間一直受各個不同王朝的統治,而日本則忠實于萬世一系的天皇。中國的歷代王朝均構筑在反叛和弒君之上。”1885年福澤諭吉寫《脫亞論》時,中日差別已不在話下,他把日本作為新興的文明國,明確地把日本與包括中國在內的亞洲關系,描述為文明與非文明的關系,仿佛以黑格爾對亞洲的描述為模本,區別是日本不在那個亞洲之內了。

甲午海戰后的1896年,日本文明史名著《二千五百年史》出現,它對這個課題進一步推進,其中說道:“象形文字雖如巨石壓卵一樣威壓日本文明,但日本全然沒有被壓倒,發明了獨特的聲音文字,其背后有著腓尼基文明之潮流。”它從文明的根本區別上論證了日本文化是與歐洲同樣的海洋文明,日本文字也是表音文字,現代日本的成功依然是海洋文明的勝利,日本也就成為亞洲的例外,不屬于亞洲文化,因此日本被描述為這個地域的文明代表,以此身份參與文明世界對非文明東亞的征服。 日本通過參加第一次大戰主動進入世界秩序,通過大量生產軍火賣給歐洲,不僅推動工業體系的成熟,也積累了強大的勢力。1930年后,日本重提東亞概念,它的“東亞協同體”、“東亞共榮圈”無不是脫亞論的后續延展,他們認為,“日本在大陸文明和海洋文明的中心點上成立其國,不斷融會東西方文化,終于成了東洋的中心勢力”,因此有資格“團結東亞、南亞,驅逐英美的東亞侵略”,重組亞洲新秩序。直至1945年戰爭結束,東亞新秩序瓦解。

現代日本對自己的敘述與現代中國對自己的敘述如此不同,這并不是回顧現代史的落腳點,與敘述相對應而展開歷史實踐更意味深長。endprint