擠密砂石樁加固液化地基現場試驗研究

姜 暑 芳

(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)

1 概 述

液化現象是土體在動力荷載作用下最主要的震害之一。飽和砂土是否發生液化和發生液化的程度,取決于一系列因素的綜合影響,因此,飽和砂土的液化判別一直是土動力特性研究中的一個主要問題。正確評價砂土地基液化的可能性及其危害程度具有十分重要的現實意義。

采用擠密砂石樁法加固地基除具有置換作用和擠密作用進而提高地基承載力和減少沉降外,同時還能起到排水通道作用,能夠加速地基土的固結,有效消散震動引起的超孔隙水壓力,從而使液化現象大為減輕。筆者以南水北調中線潮河段2標為研究背景,判定采用擠密砂石樁處理后的地基液化狀態,為施工提供依據,對保證南水北調工程總干渠的運行安全具有重要的價值和意義。

2 液化的判別

2.1 影響地基液化的主要因素

影響地基液化的因素很多,需要根據多項指標綜合分析,才能準確判別場地土是否發生液化現象。

(1)地質年代。

地質年代的新老是體現土層沉積的時間長短。地質年代老的沉積土層經過長時間的固結作用并經歷過大的地震影響,土就密實,膠結就愈緊密,抗液化能力就強,反之,則差。

(2)土中的黏粒含量。

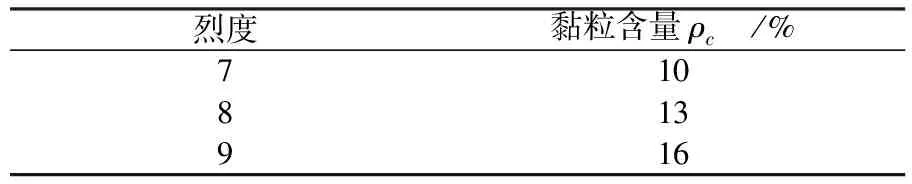

實踐證明:當粉土的黏粒(粒徑≤0.005 mm)含量超過某一界限值時,粉土就不會發生液化。這是由于土的粘聚力增大,抗液化能力加強。當黏粒含量超過表1所列數值時就不會發生液化現象。

表1 粉土非液化黏粒含量界限值表

(3)上覆層非液化土層厚度和地下水位深度。

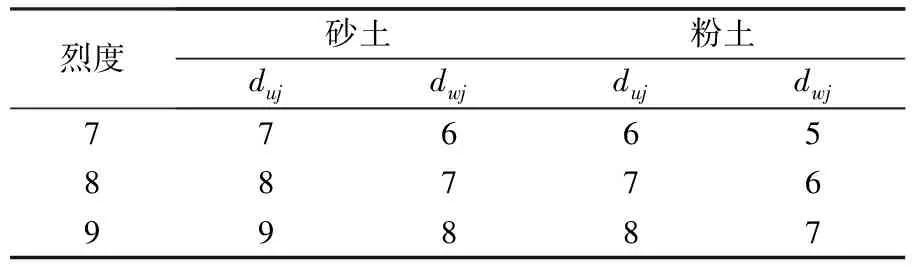

當砂土和粉土的上覆層非液化土層厚度超過表2所列的界限值duj時,未發現土層液化現象;當地下水位不小于表2所列的界限值dwj時,未發現土層液化現象。

表2 土層不考慮液化時的覆蓋厚度、地下水位界限值表

(4)土的密實程度。

實踐證明:相對密度小于50%的砂土普遍發生液化現象,而相對密度大于70%的土層則沒有發生液化現象。

(5)土層的埋深。

理論分析和土工試驗表明:土的側壓力愈大,土層愈不易發生液化,側壓力的大小反應土層埋深的大小。土層液化的深度很少超過15 m,更多發生在淺于10~15 m埋深的土層。

(6)地震烈度與震級。

地震烈度愈高的地區,地面運動強度愈大,持續的時間愈長,土層就愈容易發生液化,一般在6度或以下的地區很少發現砂土液化,而7度以上的地區則相對普遍。

2.2 液化的初判

根據《水利水電工程地質勘察規范》,初判應排除不會發生地震液化的土層。對初判可能發生液化的土層應進行復判。土的地震液化初判應符合下列規定。

(2)當土的粒徑小于5 mm、顆粒含量的質量百分率小于或等于30%時,可判為不液化。

(3)當土的粒徑小于5 mm、顆粒含量的質量百分率大于30%的土,其中粒徑小于0.005 mm的顆粒含量質量百分率(ρc)的相應地震動峰值加速度為0.1 g、0.15 g、0.2 g、0.3 g和0.4 g時分別不小于16%、17%、18%、19%和20%時,可判為不液化。

(4)工程正常運用后,對于地下水位以上的非飽和土可判為不液化。

2.3 液化的復判

根據初步判別結果,需要進一步進行液化判別,可采用標準貫入試驗進行綜合分析、計算判別,對于符合公式(1)要求的土應判為液化。

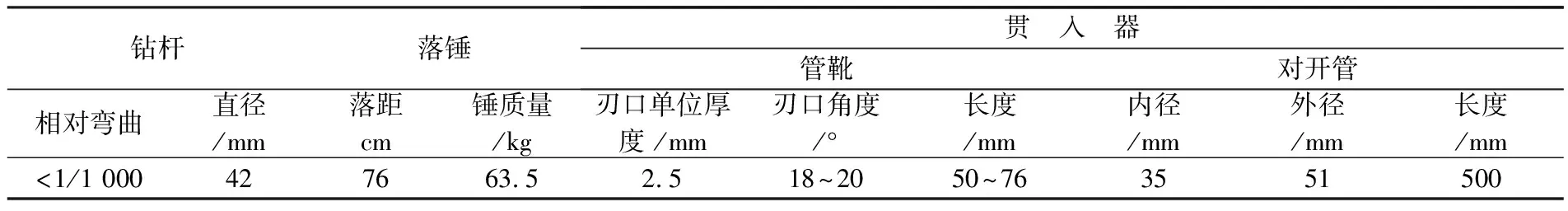

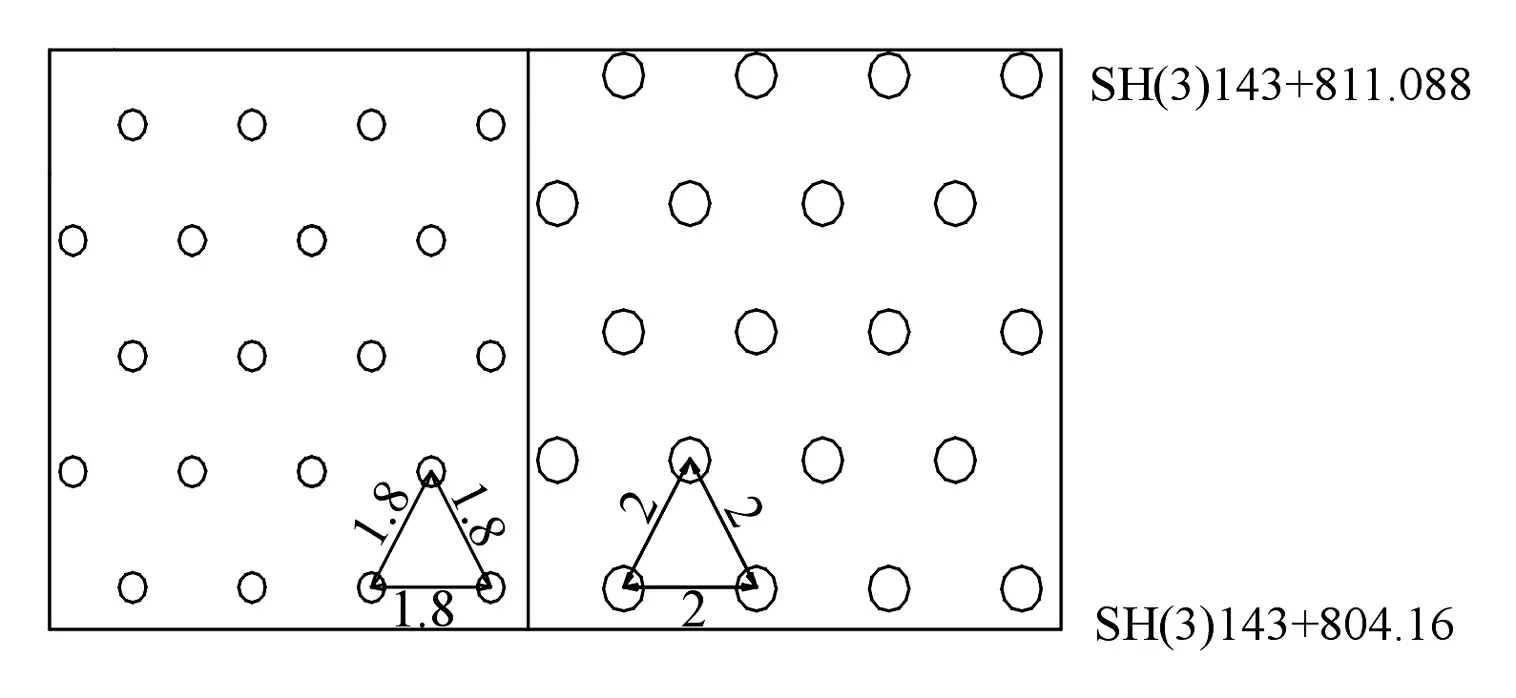

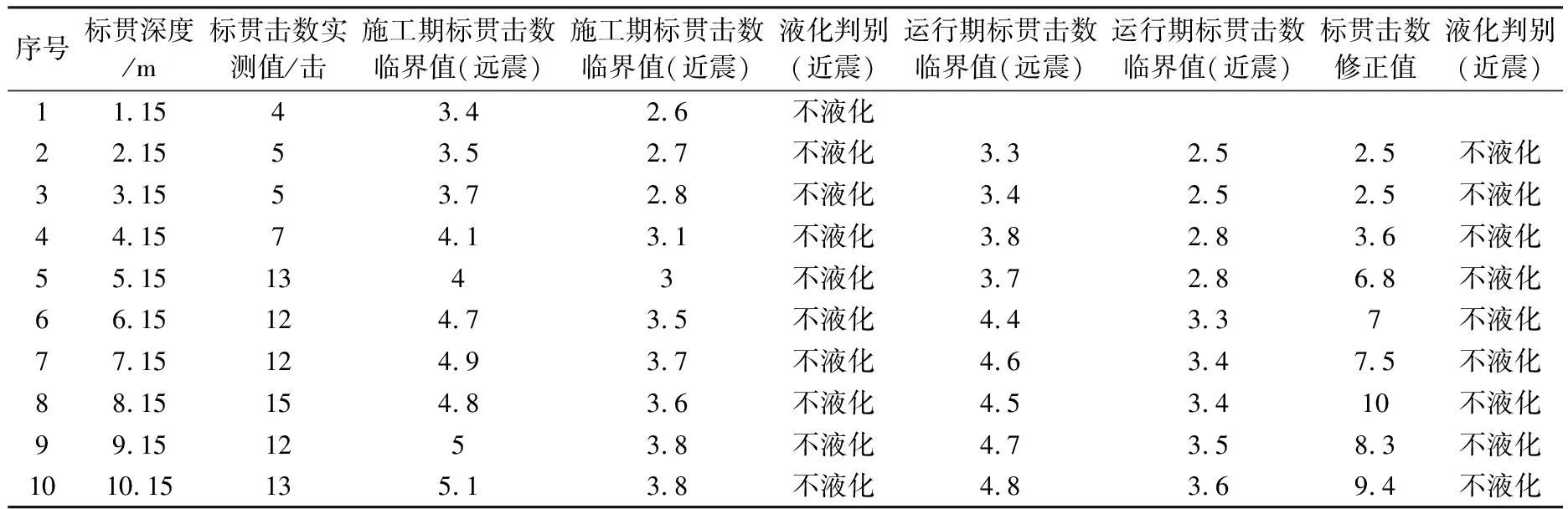

N (1) 式中N為工程運用時,標準貫入點在當時地面以下ds(m)深度處的標注貫入錘擊數;Ncr為液化判別標準貫入錘擊數臨界值。 當標準貫入點深度和地下水位在試驗面以下的深度(不同于工程正常運用時),實測標注貫入的錘擊數應按式(2)修正,并應以修正后的標準貫入錘擊數N作為復判依據。 (2) 液化判別標準貫入錘擊數臨界值應根據式(3)計算,式(3)只適用于標準貫入點地面以下15 m以內的深度;對于大于15 m的深度內有飽和砂或飽和黏性土需要進行地震液化判別時,可采用其他方法判定。 心肌肌鈣蛋白的分析問題:心肌損傷后cTn釋放入血液循環需要一定時間,cTn水平到達峰值后逐漸下落。在癥狀發作初期,cTn檢查結果與樣本采集時間密切相關。因此,不能因cTn變化較小而判定為心肌梗死。同時,許多并發癥也可導致患者基線cTn數值(特別是hs-cTn數值)上升,需引起注意。此外,圍術期不同時間cTn的變化情況可用于鑒別急、慢性事件。 (3) 式中N0為液化判別標準貫入錘擊數基準值,按表3采用。鄭州地區地震動峰值加速度為0.15 g;dd為當標準貫入點在地面以下5 m以內的深度時,應采用5 m計算;ρc為土的黏粒含量百分率,當其小于3%或為砂土時均采用3%。 表3 標準貫入錘擊數基準值表 潮河2標渠段長度為4.4 km,渠坡由黃土狀輕壤土、粉(細)砂、砂壤土等構成,擠密砂石樁加固區域縱剖面如圖1所示,圖中陰影區域為加固區段起訖里程。 圖1 潮河2標擠密砂石樁加固區縱剖面圖 現場對采用擠密砂石樁處理后的地基進行了標準貫入試驗,用以判定地基土的液化狀態。標準貫入試驗設備由標準貫入器、觸探桿及穿心錘組成,其規格見表5。 表5 標準貫入試驗設備規格表 (1)在進行標準貫入試驗前,使用回轉鉆頭鉆孔至試驗標高以上15 cm處,避免對目標土層發生擾動作用,并量測深度尺寸。 (2)采用自動脫鉤的自由落錘法進行錘擊,并減少導向桿與錘間的摩阻力,避免錘擊偏心和側向晃動,保持貫入器、探桿、導向桿連接后的垂直度。 (3)以每分鐘不小于30擊的速度將貫入器打入試驗土層中,先打入15 cm不計擊數,繼續貫入土中30 cm,記錄錘擊數N;若地層比較密實、貫入擊數較大時,也可記錄貫入深度小于30 cm的擊數,這時,需按式(5)換算成貫入深度為30 cm的錘擊數N。 N=30n/Δs (5) 式中n為所選取的任意貫入數的錘擊數;Δs為對應錘擊數n的灌入量。 (4)拔出貫入器,取出貫入器中的土樣進行鑒別、制樣,隨后進行室內試驗。 (5)標注貫入深度應穿透液化土層,在完成1次標貫試驗后鉆探到下一個標高處,重復上述步驟,每1 m進行1次標貫試驗。 判定擠密砂石樁地基處理后的液化狀態,我們在現場共選擇了兩個試驗區域。 (1)試驗Ⅰ區。 本試驗區共布置了40個擠密砂石試驗樁,分兩組進行試驗(其中間排距2 m、樁長10 m布置了20根;間排距1.8 m、樁長10 m布置了20根),具體布置情況見圖2。 現場試驗樁(共40根)長度為9.8~10.2 m。充盈系數為1.17~1.38,平均充盈系數為1.22。在規定的間隔消散期過后進行標準貫入試驗,取樣點均位于3個擠密砂石樁的中間位置,以檢驗其是否滿足消除地震液化的要求。 圖2 現場試驗樁布置圖 (2)試驗Ⅱ區。 本試驗區共布置了18個擠密砂石樁試驗樁,分兩組進行試驗(其中間排距2 m、樁長13 m,布置了9根,間排距1.8 m、樁長13 m布置了9根),具體布置情況見圖3。 圖3 現場試驗樁布置圖 現場試驗樁(共18根)長度為11.8~13.01 m。充盈系數范圍為1.34~1.46,平均充盈系數為1.4。在規定的間隔消散期過后進行標準貫入試驗,取樣點均位于3根擠密砂石樁位的中心點,以檢驗其是否滿足消除地震液化的要求。現場取樣試驗結果見表6、7。 通過在以上兩組試驗區進行的現場試驗及對試驗前后取樣結果進行的分析,表明: 試驗Ⅰ區試驗前共檢測33組,其中9組液化,24組不液化;試驗區施工完成后,檢測28組,其中0組液化,28組不液化。 試驗Ⅱ區試驗前共檢測36組,其中12組液化,3組不液化;試驗區施工完成后,共檢測42組,其中1組液化,41組不液化。 表6 試驗結果表(樁間距2 m) 表7 試驗結果表(樁間距1.8 m) 土的地震液化判別是巖土工程勘察中的重要工作內容之一,其結果直接影響工程的經濟性、安全性、穩定性等。南水北調工程潮河段擠密砂石樁地基處理要求地基處理應消除地震液化并保證原有地基的完整性,以保證澆筑后的渠道邊坡及底板的運行安全。筆者對采用擠密砂石樁處理后的地基進行了現場試驗,結果表明:擠密砂石樁能達到消除地基液化的目的,具有良好的加固效果,作為一種經濟、有效的地基液化處理方法,值得推廣應用。

3 試驗點概況

4 試驗方法

4.1 試驗設備

4.2 試驗要點

5 試驗成果分析

6 結 語