城 市 軸 線 風 貌 塑 造 研 究

——以成溫路軸線為例

秦 宜

(西南交通大學建筑學院建筑系,四川成都611756)

隨著我國城市化進程的進一步完善,舊城區與新城區之間通過城市重要干道相串聯,傳統與現代,現代與未來也通過干道及其兩側的街道空間得以有機銜接與延續。這樣的城市線性空間可以定義為城市軸線。在城市更新實踐中,城市軸線風貌設計成為一種越發普遍的城市設計環節。現階段舊城風貌改造的最大問題就是重微觀不重宏觀,沒層次沒結構的點狀改造,造成整體與局部、宏觀目標與微觀細部的脫節,造成了很多城市盲目跟風的“表皮式”改造和“千城一面”的中國式城鎮特色。

1 關于城市風貌設計

1.1 城市軸線概述

《中國大百科全書》中對城市軸線的定義是:組織城市空間的重要手段。通過軸線可以把城市空間布局組成一個有秩序的整體[1]。王建國教授認為,城市軸線通常是指一種在城市空間布局中起空間結構駕馭作用的線形空間要素[2]。一般把城市軸線分為廣義的城市軸線與狹義的城市軸線。廣義的城市軸線是與城市形態有關,是城市發展方向的“軸”,它是二維的。它可以是城市的干道,但不是封閉的快速干道或鐵道,除具備對外交通功能外,還成為城市拓展的方向。所以,城市的“軸向”發展一定是與城市的生長點結合的。狹義的城市軸線是城市的空間形體軸,是三維的,它既是建筑“軸”,也是空間軸。現代城市空間往往展示出“多軸復合”的形象,比如一個城市中的主軸線、次軸線、景觀軸線、交通軸線等的共存就是一個城市中多軸復合的城市空間形態[3]。

以城市軸線的存在形式來區分,一般認為城市軸線包括實軸與虛軸兩種。實軸:軸線是客觀存在的,給人以強烈的空間形象,構成城市的肌理,每條軸線都可以得出建造建筑群體或城市發展的意義,其具有建筑物前后照應、左右對稱,為實施而構筑軸線的特征,如北京傳統中軸線。虛軸:軸線源于規劃者的構思中,為求得某種城市構圖意象而存在,它使城市的總體獲得完整、穩定、均衡,使之順理成章,比如法國巴黎的城市軸線。

而從城市軸線的主要類型來說又可以分為主軸和次軸,城市主軸作為一種常見的類型,其貫穿城市大部分地域,由交通走廊串連其公共活動節點。城市次軸則具特定功能,如城市規劃中常說的城市景觀軸、文化軸等只具有特定的功能[3]。

1.2 城市風貌概述

城市風貌是指人們對城市所進行的一系列審美活動中,在審美主客體所產生的審美意象。“風”是對城市社會人文軟件系統的概括,即城市格調、城市風采等方面的統稱;“貌”則是對城市總體環境硬件特征的綜合把握,即城市的面貌、形態、容貌[4]。它包括由山、水、植物、氣候等所組成的自然環境風貌,城市歷史發展沉淀下來以及現代城市建設而成的人文景觀環境兩個部分。

每個城市都有其風貌特點,形成城市的鮮明特征。而處于城市中的每一個區域有其特點,區域風貌也有其特征。城市風貌整治在考慮城市風貌整體特征的同時,也要充分考慮整治對象處在的城市中的區域位置、風貌特征以及對象的個體差異。因此,城市風貌整治設計是從整體到局部再到個體的設計過程,即宏觀—中觀—微觀。宏觀層面即區域風貌的劃分和確定,中觀層面即街道層面設計,微觀層面即是在以上兩個設計層面為指導下的更為具體的設計行為,是整治設計的成果的最終體現。

根據區域功能模式的相對差異,城市風貌分區可以分為6類:教育科研區、商業區、行政辦公區、居住區、歷史文化街區、工業園區。通過對城市風貌的分區可以提煉風貌整治街道或建筑等所在區域的風貌和風格特點,從而在宏觀上對風貌整治進行定位,為中觀層面的街道和微觀層面的建筑根據它所處的風貌區來確定其整治方向。

1.3 城市更新背景下城市軸線風貌設計方法

在城市更新背景下,由于城市軸線作為一種現實的存在,不論其為“實軸”或者“虛軸”,均包含了城市成長的記憶,并代表了城市文脈的延續。軸線的風貌設計其實質在于加強或修復城市軸線對于城市的作用,營造城市自身獨一無二的景觀形態,強化區域的識別性,促進城市各功能區域的協調發展。

城市軸線最大的特性就是利用軸向構圖原則將重要區域節點進行線性串聯,組成高低起伏、開敞圍合的城市形態。因此,城市軸線風貌的設計首先需要運用城市設計方法,對軸線的物質空間進行形體分析以及對場所進行文脈分析。

軸線和風貌兩者可以說是軸線為骨、風貌為皮。如果將軸線比作主體骨架,與之相交的各條支路則是次骨架,而支路劃分的街區就是依托骨架的肌肉組織。利用形體分析和文脈分析方法依次對骨架、次骨架和肌肉組織進行分析,理清各層次的形體和文脈特征,從而為風貌設計中的整體風貌定位和風貌分區提供基礎。最后,在軸線整體風貌定位和風貌分區特色形成的基礎上結合風貌設計的三個層次,運用城市風貌設計原則塑造理想的城市空間。按照張云生《當前城市風貌整治設計研究》的理論,城市風貌設計原則是:(1)整體性、多樣性原則;(2)地域性原則;(3)經濟性、可行性原則;(4)以人為本原則;(5)有序適度整治和可持續發展;(6)安全性原則[5]。此套原則依然適用于軸線風貌設計實際項目。

2 成溫路城市軸線風貌設計的項目背景

2.1 項目區位和上位規劃概述

圖1 青羊區成溫路軸線區位

青羊區成溫路軸線位于成都市青羊區,東起天府廣場,西至繞城高速文家場立交,全長約13 km。軸線兩側200 m內范圍為此次研究的重點區域(圖1)。成溫路軸線串聯天府廣場、人民公園、中醫學院一環路口、麥德龍商城、西南財經大學、西單百貨等城西一系列重要的節點,同時承擔到溫江方向的快速干道功能。從成都市和青羊區相關上位規劃的整理中我們總結出青羊軸線的發展定位:(1)成溫邛發展走廊、西部發展門戶;(2)城市西軸線(商業金融軸)、連接西部新城主要橋梁;(3)聯系青羊三大現代服務業聚集區重要紐帶;(4)城市文化旅游產業帶。

2.2 項目特征分類分析

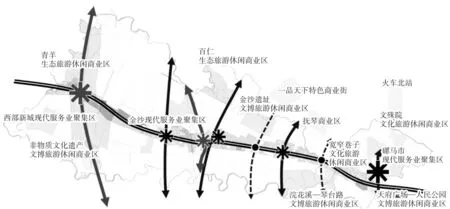

(1)空間格局:整個青羊到成溫路沿線呈樹狀結構,軸線發展態勢。其主脈即成溫軸線,承擔主要的區域發展方向 ;其經絡即支狀廊道,串聯區域核心板塊(圖2)。

圖2 成溫路軸線空間格局及其生長性示意

(2)產業分析:①布局呈現分段特征,即軸線自東往西主要產業依次為文化、機關單位、商住、科研,分段特征明顯,反映了成都城市發展的歷史。②三環內發展相對成熟,產業提升受用地局限。即城市建設基本成型,產業結構相對完整,但用地緊張,宜采用改建的形式彌補功能缺陷,提升城市空間品質。③三環外發展相對滯后,未形成服務業聚集區。即新區反而相對發展緩慢,產業配套不完善,商業商務聚集區未形成規模,尚有大量空地待科學合理地開發。

(3)空間分析:① 航空限高規定三環外強度開發受限制。由于黃田壩機場的影響,三環路以外絕大部分用地限高45 m,不利于高強度的開發以及商業金融中心的形成。②高層分布散亂——未形成有序的城市天際線。新舊城區發展不均衡導致在三環路周邊明顯的城市空間斷檔,城市天際線不連續,高層布置雜亂無序,未能形成簇群。③道路界面缺少規劃與設計引導。道路界面大致分為三段,即綠化為主的界面、高架路段、建筑界面。綠化界面路段樹種選擇不當,界面延續過長缺乏變化;高架路段缺乏積極的沿街空間處理,空間壓抑;建筑界面路段風格統一,圍合感較強。

(4)生態和文化分析:①三環外生態資源較為豐富,整體上仍有提升空間。②文化資源多集中于三環內軸線兩側,局部展示不充分。

2.3 項目特征總結

依據項目前期的分析研究,筆者及項目組成員對成溫路軸線取得兩大目標定位,一是青羊區宜采用沿軸發展模式,二是青羊成溫路軸線承擔著三大重要作用。(1)成溫路作為區域發展的主脈:帶動支狀廊道,串聯城市功能板塊的主軸。(2)成溫路作為區域的展現窗口:軸線形象與區域發展特征相呼應。(3)成溫路是區域關鍵性通達交通軸:貫穿和支撐整個區域的主干骨架。

3 成溫路城市軸線風貌設計的規劃策略

3.1 總體策略

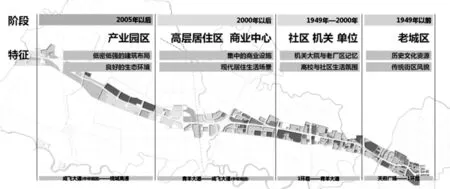

從成溫路軸線的核心特征中提煉出城市斷面的設計概念,所謂城市斷面即城市形態在歷次發展進程中由內而外的印記,展現成都唯一的城市演變痕跡。整個軸線的風貌將體現城市發展脈絡,展現成都不同歷史時期的發展重點、功能差異和空間特征(圖3)。

圖3 城市發展脈絡示意

3.2 分段策略

基于城市斷面的總體概念,對軸線進行分段優化,形成四大主題特色段。(1)歷史人文段(天府廣場~一環路):塑造中式韻味、小尺度、小體量的老城街區風貌。本段風貌要點為①采用整體統一的現代中式風格;②與現狀老城區尺度協調的空間形態;③街道家具帶有傳統元素符號。(2)街院鄰里段(一環路~青羊大道):塑造綠色開放的現代院壩組團,開合多變的街道公共界面。本段風貌要點為①重塑鄰里段建筑立面;②增加院壩開放性,復興街邊公共空間;③激活街道多元界面。(3)都市門戶段(青羊大道~成飛大道):塑造國際典雅、緊湊有序、開敞通透的新城中心形象。本段風貌要點為①莊重典雅的國際時尚風格;②高低錯落、梯度分明的城市輪廓;③視線通透、尺度宜人的開敞空間。(4)科技景觀段(成飛大道~繞城高速):塑造層次豐富、連續舒緩的展現智慧科技的景觀綠帶。本段風貌要點為①中間低兩邊高的橫向道路形態;②美觀大方、層次多樣的植栽搭配;③與智慧科技相關的主題展示設施。

4 成溫路城市軸線風貌設計規劃成果

4.1 特色引導

軸線風貌設計的宏觀和中觀層面以總體定位和分段特色定位的方式實現,微觀層面主要集中于軸線分段特色風貌區的建筑形式、立面色彩、材質、街道公共空間進行特色引導。

4.2 功能優化

各風貌段主導功能:(1)歷史人文段。文博旅游為主,輔以高端商務、商業、居住、社會服務等產業類型;(2)街院鄰里

段。社區居住為主,輔以公共休閑生活、科研教育、辦公、商業、社會服務等產業;(3)都市門戶段。商務和高端商業為主,輔以居住、文化教育、社會服務產業;(4)科技景觀段。科研為主,輔以新興工業、生產性服務業、居住、社會服務等產業類型。

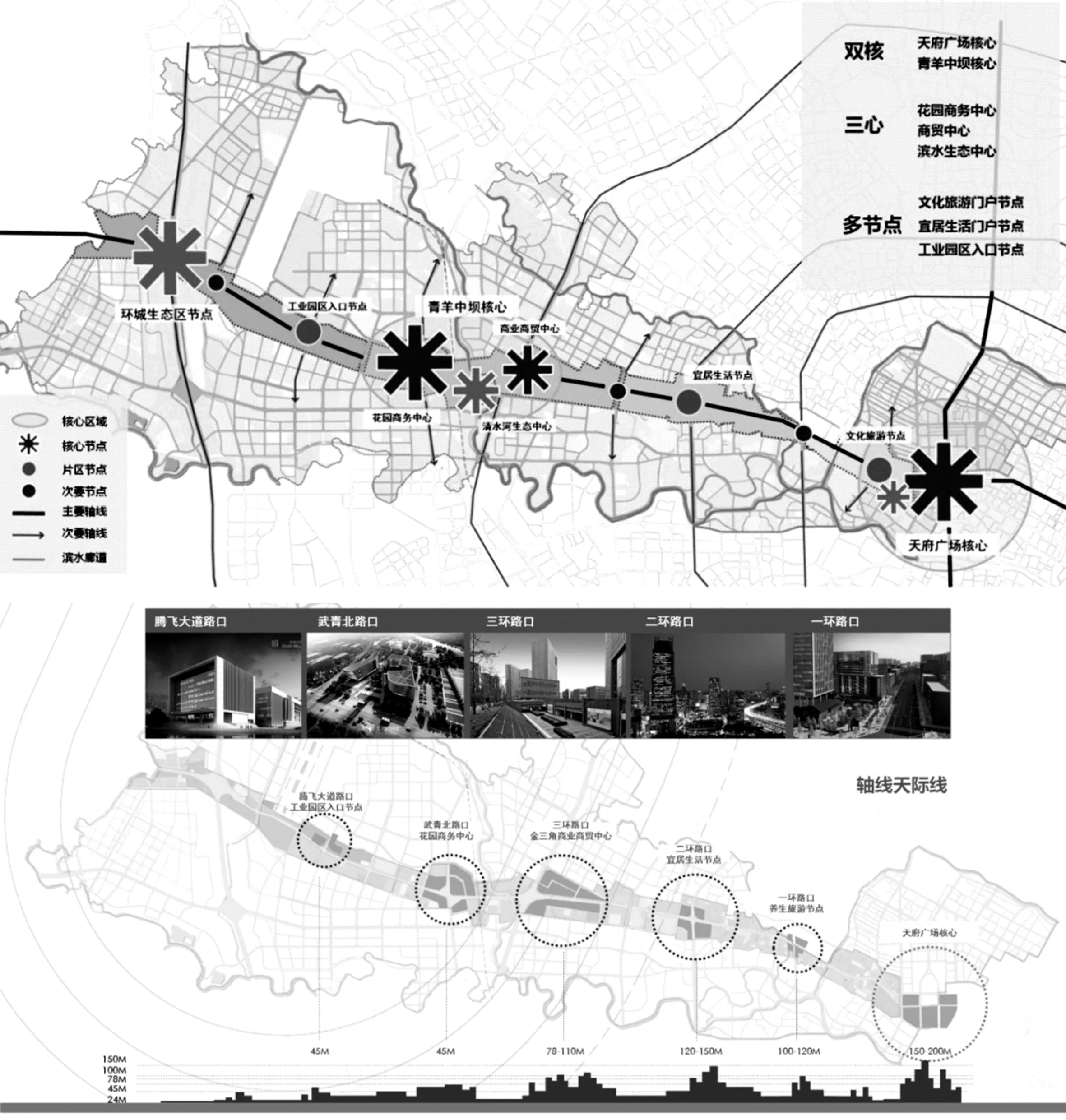

4.3總體形態

(1)高度分區控制。以節點建筑為制高點,以軸線兩側對稱、低緩的過程建筑為襯托,形成軸線天際線的秩序和韻律;(2)多層次簇群節點。重要節點區域增加高層建筑數量,適當提升高度,形成簇群,加強天際線的層次感 (圖4)。

圖4 軸線高度控制和簇群點示意

4.4 軸線重要節點風貌

軸線風貌是點線的結合,本項目選取重要節點地塊為:(1)屬于舊城區的二環路口烹專地塊。定位為宜居生活節點,風貌特色為活力廣場、緊湊有序空間形態、標志性形象(圖5);(2)屬于新城區的中壩聚集區;定位為花園商務中心,風貌特色為建筑環境一體化、天際線高低錯落、穩重典雅立面風格(圖6);(3)屬于公共空間的清水河沿岸。定位為清水河生態中心,風貌特色為城市生態通廊、開放濱水岸線、閑適生態景觀(圖7)。

圖5 二環路口節點

圖6 中壩聚集區節點

圖7 清水河沿岸節點

5 結束語

城市軸線風貌設計中因為其涉及的影響因素面廣且繁多,無論是風還是貌,兩者皆應該相依相存,偏廢哪一方都難把握整體。在實際項目中,設計者要從軸線整體定位出發,從宏觀層面把握風貌定位目標,理清軸線各段風貌特色等中觀層面問題,最后進入到特色風貌引導控制、功能優化、總體形態控制階段等微觀層面。在項目設計的各階段都應時刻關注物質和場所兩大要素的區別和關聯,將兩者有機融合于一體,以期創造出具有地域特色和時代氣息的城市軸線風貌。

[1] 余永蓮,郭建昌.淺析中國古代城市軸線[J].中國科技信息,2005,(16):258

[2] 王建國.城市傳統空間軸線研究[J].建筑學報,2003,(5):24-27

[3] 成亮.淺析城市軸線在城市規劃中的運用[J].現代城市研究,2009,(1):36-41

[4] 劉慧,楊新海.城市風貌設計初探[J].小城鎮建設,2010,(9):63-66

[5] 張云生.當前城市風貌整治設計研究[D].成都:西南交通大學,2004