淺析城市商業步行街的場所精神

——以紅星路商業步行街為例

趙明明,張 蓉

(西南交通大學建筑學院,四川成都610031)

城市商業步行街作為城市經濟文化發展的載體,發展至今,已經成為城市公共空間的重要組成部分。特別是近年以來,我國各大城市相繼建設了形式多樣的商業步行街,在這其中,出現了諸多問題,忽視了街區的場所精神。在這種條件下,從場所要素和場所活動出發,找出其中的問題,以求促使場所精神的回歸。

1 紅星路商業步行街概況

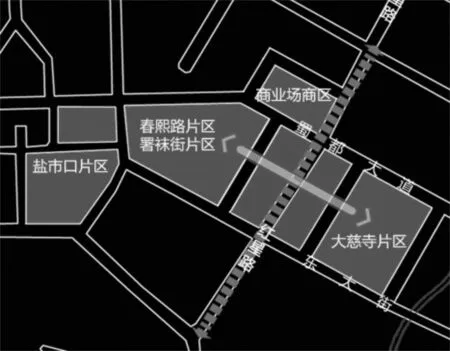

紅星路商業步行街位于成都市錦江區商務圈內,全長約570 m,位于總府路和東大街之間,與西側成都市著名商業街春熙路和東側紗帽街并置,還與歷史文化古跡大慈寺毗鄰(圖1)。場地四周,大型購物廣場和商業街區較為集中,交通便利。在20世紀90年代以前以交通功能為主,2003年改造為商業步行街,2007年至今,成都市政府完善了街區配套設施,準備將其打造成都市區商業新地標。

圖1 紅星路商業街區位分析

2 紅星路商業步行街場所要素分析

場所的意義形成了場所精神,而場所要素作為場所精神的形成背景顯得至關重要。場所要素多為場所的實體建構,從普遍的意義上看,人在場所中的活動行為方式被具體體現在相應的場所要素之中,比如建筑、街道等環境元素的具體形式之中。對于紅星路商業步行街的場所要素分析,我們可以從以下三個方面研究。

2.1 街道空間形態

合適的街道空間尺度是形成親切而又活力空間的基本條件。紅星路商業步行街的街道尺度,具有雙重性,一方面由于大量的高層使得在宏觀尺度上街道剖面的高寬比過大,整體空間上易造成壓抑的感覺,另一方面就與行人關系密切的裙房而言,街道尺度較為寬敞,不太符合步行街尺度需求,人與街道空間的心理距離較遠,缺乏場所感和親切感。

紅星路商業街為主的縱軸線上,分布有東西向聯系春熙路與紅星路的大科甲巷、小科甲巷和聯升巷三條橫向軸線,串聯成為商業街廣場,共同構成了街區中的外部空間節點。這些節點應該集功能性與休閑性為一體,從交通上緩解周邊人流集散的壓力,作為空間組織的聯系紐帶,與街道的走向和周邊建筑相呼應,強化特定的空間場所。紅星路步行街在這四個節點的空間營造還很薄弱,對于人流的引導性不夠。

2.2 建筑立面

建筑立面是構成商業步行街的主要界面,體現在建筑的立面風格、色彩、材質及廣告等方面。對于商業氛圍的營造是十分重要的,可以帶給購物者大量的視覺信息,從而感受到商業街的空間氛圍。紅星路商業步行街的建筑立面(圖2)色彩豐富,材料的選擇比較美觀,但是材料選擇的整體性較差,使得視覺景觀的連續性不夠。在商業街入口處,建筑立面給人的視覺感受有些凌亂,建筑立面在生動性和活力方面顯得不足,缺少與商業街的有機融合,破壞了商業街景的協調性,容易引起視覺上的疲勞感。此外,由于商業街立面商業元素過于濃厚,地域性和文化性的元素較少,使商業街缺少特色。

圖2 紅星路商業街建筑立面

2.3 環境設施與景觀小品

環境設施和建筑小品是商業街設計中的重要組成部分,既可以滿足購物者休憩功能,又可以起到裝飾和美化步行街區的作用。其中,交通類和休息類設施對于場所環境的營造是十分重要的。室外餐飲座、涼亭等,既可以優化室外空間,又使得人們感覺舒適和愜意(圖3)。對于商業街的鋪地肌理,在設計中既要考慮鋪裝材料的特性,耐磨和防滑,同時也要考慮鋪裝材料和街道環境的協調性。這都是紅星路商業街所欠缺的。缺乏豐富的公共空間語言,外部環境和內部商業在空間秩序上沒有達到統一。缺乏吸引力的環境設施小品,這讓紅星路外部公共空間看起來單調乏味,吸引不到購物者。

3 紅星路商業步行街場所活動分析

3.1 場所精神中活動的意義

場所精神中的活動是研究人們行為與場所之間是如何相互影響的,雅各布斯就曾提出要重視城市環境中富有魅力的交往行為,因為城市街道活力來源于街道功能的多樣性。場所是和活動結合的有意義的整體,體現了場所精神的內涵。因此,人在商業步行街中的活動不僅是外在形式,還具有精神上的意義。

3.2 紅星路商業街的活動研究

在調研紅星路商業步行街時,我們將其中的活動人群可大致分為五類:周邊居民、辦公人員、本市市民、外來游客、途經人員。其發生活動的行為可以分為五類。雖然在他們當中發生的活動行為多是復合型,但是其主要活動的目的性較為明確。例如本市市民在商業街中大多是為了逛街購物,并伴有休閑娛樂活動的行為,停留時間相對較長。而途經人員,可能為了交通的需求,需要在此中途換乘,產生了交通行為,停留時間較短。外來游客多以休閑娛樂為主,來這里為了感受成都的地域文化,觀賞街景。總體來說,現在的紅星路片區人流量較少,從商業空間多利用角度出發,應該要滿足不同人群的活動需求,做到整體性和多樣性原則,彌補現有缺失的功能,整合購物消費、旅游休閑、文化娛樂設施等多種功能,更好的促進人們的多元化商業活動。

4 場所精神的回歸

在揚·蓋爾的《交往空間》中,強調隨著戶外空間質量的提高,人們有延長活動時間的趨向。良好的場地和環境布局宜于人們駐足、小憩等,人們的公共活動與社會交往變得活躍起來。所以說,對于紅星路商業街,應該找回失落的場所精神,塑造良好的場所環境,滿足人們的活動行為需求。

4.1 空間組織要有層次性

商業步行街的公共空間較為豐富,不僅有基本的商業活動空間,同時也為戶外休憩、文化娛樂等提供了場所,滿足和延展了商業步行街的功能,與此同時,商業街區中的景觀設計為商業步行街的可持續發展提供了生態條件。綠地、小品、休閑場所不但是組成商業步行街綠化及開放空間的關鍵部分,而且還豐富了空間的多樣性。對此,我們在步行街的設計上要注意空間秩序上的完整統一,滿足空間多樣性的同時,更要注重層次性,把各自空間序列有機聯系在一起。這樣,不僅可以更好的塑造商業空間氛圍,還可以滿足人們在其中的活動行為。

4.2 應具有人性化尺度視野

人性化的設計是在深入了解人的行為習性的基礎上展開的。商業步行街是人們公共交往的場所,是由若干個小空間組成的空間組合體,空間的分區不是越大越好。其空間尺度的人性化直接關系到空間的品質和氛圍的形成。宜人的尺度可以減輕人們的心理壓力,帶給購物者安全感和依托感。因此商業步行街的設計應更多地體現對人的關懷。尤其是對于老人、小孩等,根據他們的自身條件和行為特征給予人性化設計,注重街道的尺度、路面的鋪磚、小品的設置等細節,只有這樣,才能更好地體現人性化的需求,創造親切、舒適的商業街空間。

4.3 考慮場所的環境行為心理

隨著社會經濟的發展,步行街空間的發展模式是否符合人們的環境行為心理是衡量場所精神的重要條件。步行街是人們發生多重行為的場所,因此應盡可能地考慮不同人的需求,尤其是心理需求。其中最基本的就是商業需求和交往需求。在商業需求中,優雅舒適的環境會吸引人們逛街的興趣,增加步行街商業潛力。可有的商家卻盲目的占道經營,利用高音喇叭來招攬顧客,破壞良好的購物環境。在交往需求中,座椅的設置和座位的朝向,都能影響到公共活動的延續時間和活動環境的質量。因此在商業街的設計中,設置一些休閑娛樂設施等,滿足人們的交往需求,以體現商業街空間中環境行為心理的考慮。

5 結束語

場所精神是影響商業步行街區發展的一個重要因素,蘊含著城市文化所賦予的重要意義。步行街作為城市商業空間的重要場所,只有將場所精神的內涵表現出來,才能夠使人認可接納,保持著自己的活力。對于紅星路商業街區,我們需要植入場所精神的理念,以人的活動及參與為基點,滿足人們心理上的歸屬感和認同感,才能營造富有意義的城市商業空間。

[1] (挪)諾伯舒茲.場所精神——邁向建筑現象學[M].施植明,譯.華中科技大學出版社,2010

[2] 劉先覺. 現代建筑理論[M]. 北京:中國建筑工業出版社,1999

[3] 揚·蓋爾. 交往空間[M]. 北京:中國建筑工業出版社,2002

[4] 林玉蓮,胡正凡.環境心理學[M]. 北京:中國建筑工業出版社,2006