回填土地基的基礎設計探討

楊智超

(攀枝花攀鋼集團設計研究院有限公司,四川攀枝花617000)

1 基礎類別

回填土是由一個地方人工或自然搬運到另一個地方由于搬運過程中的擾動,使回填土空隙增大。重新堆積后,回填土孔隙率大,土顆粒之間松散,導致的日后由于自然、人工作用,使得回填土場地產生大量沉降。由于搬運、堆積和自然作用、人工作用等不均勻性導致場地產生大量的不均勻沉降,而這個不均勻沉降使得建筑物不能正常使用。減少不均勻沉降的途徑很多,本文僅探討從加強基礎方面達到減少不均勻沉降的目的。整體性好的基礎形式有:條形基礎,十字交叉形基礎,板(片筏)式基礎,箱型基礎。條形基礎只能解決一個方向的不均勻沉降,因此只適用一半是老土,一半是回填土的場地。十字交叉形基礎、板(片筏)式基礎、箱型基礎能解決兩個方向的不均勻沉降,它們適用于任何情況下的回填土地基。從剛度上分析,十字交叉形基礎最小,板(片筏)式基礎次之,箱式基礎最大。一般情況下,十字交叉形基礎適用于層數較少的建筑,板(片筏)式基礎適用于層數較多的建筑,箱型基礎適用于高層或超高層建筑。但是高層建筑特別是超高層建筑,甲方要求不沉降,一般不將高層建筑、超高層建筑建設在回填土上。

1 內力分析

1.1 計算簡圖的選取

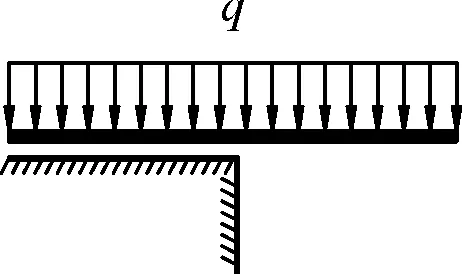

回填土的形式是多種多樣的,有的在原邊坡上回填形成平臺,有的在山谷中回填形成平臺,有的在山凹處回填形成平臺。其二,回填土沉降在時間上的不均勻性。因此,為了使新建建筑物在使用期間經歷回填土的不均勻沉降能正常使用,其基礎在使用過程中不破壞,它的強度就應滿足各種情況。經分析,計算簡圖,見圖1。

(a)兩端簡支

(b)三面簡支

(c)四面簡支

(d)一半懸挑

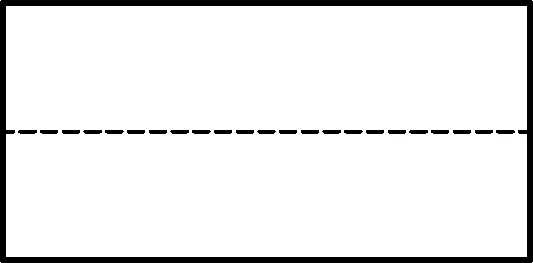

(a)橫向懸臂

(b)縱向懸臂

(c)斜向懸臂

其中一半懸挑又分為:橫向、縱向、斜向(見圖2)。某一處地基沉降了,它對基礎的支撐作用沒有了,但只要基礎不破壞,通過自身的強度及剛度將這部分地基作用轉移至相鄰地基,使相鄰地基荷載增加,隨之相鄰地基的沉降也會增加。

2.2 內力計算

根據計算簡圖經計算分析,懸挑時內力最大,兩端簡支時次之,四面簡支最小。其中按懸挑計算的基礎內力是所有類型計算中最大的,所計算的基礎內力能把實際情況包含即可,但越接近實際情況越經濟。實際情況往往分為三種:(1)回填土下已固結的土層是緩坡。(2)回填土層下存在硬殼陡坎,如巖石陡坎。(3)回填土層下存在人工陡坎,如巖層邊坡上作了擋土墻,擋土墻一側為巖層,另一側為回填土。對于第一種情況,計算簡圖為一半懸挑即可。第二、三種情況,根據巖層與回填土所占比例調整計算簡圖更為合適。但是最大懸挑長度不應超過建筑物總長度的一半。原則上,支座取為巖石陡坎向內0.5~1 m。這是考慮到巖體在受壓情況下邊緣的穩定。

2.3 強度設計

根據內力計算進行設計,通過計算機有限元分析能較為精確地分析出基礎各個部位受力情況。但由于人們對回填土地基的認識較少,且地基有很多不確定性,所以應該計算出一個最不利截面,所有截面都按該截面通長配筋。

2.4 上部結構作用

從專業理論分析,任何建筑物均可以將回填土為持力層。但實際上還是有差異的。一是對回填土的認識還不清楚,特別是回填土的沉降規律——沉降與時間的關系、最終沉降量、沉降的不均勻性;二是上部結構與基礎的共同作用還未被認識;三是上部結構內力與不均勻沉降的關系還未搞清楚。前面敘述的三點是理論上的基礎,正是由于理論上有這么多未認識的領域,因此,在現階段不宜大量使所有建筑物建在回填土上,但可將多層建筑物在采取一定的措施后,保證建筑物在正常使用年限內不開裂、不損壞、不垮塌。

多層建筑物的結構可以是磚混、鋼筋砼框架、鋼框架。磚混結構可建在回填土上,一般是高長比小于1,高寬比大于1,加上縱墻上開大量門窗以及磚砌體的抗拉性能較差,使得磚混結構抵抗不均勻沉降的能力較差。若在磚混結構上加上適當的鋼筋砼構造柱、圈梁使得它們與墻體組成整體結構,可大大提高磚混結構抵抗不均勻沉降的能力,至于鋼筋砼構造柱、圈梁在磚混結構建筑對抵抗不均與沉降所起到的作用,筆者將在另一篇文章中詳細分析。鋼筋砼框架與鋼框架的區別有:前者側向位移小,后者側向位移大;前者易開裂,后者不易開裂。框架結構建筑物一般情況下墻體為輕質隔墻,在受荷初級階段,墻體能起到一定作用,在其余階段,由于墻體破壞或與框架脫離,就不起作用了。由于設計考慮的是極限狀態,因此,框架結構建筑物的墻體作用不予考慮,對于個別墻體作用不可忽略(如:實心磚墻),宜單獨考慮。經結構分析,框架結構對地基產生的不均勻沉降變形的作用較小,可在實際工程中不予考慮。

3 沉降量控制

目前對回填土的沉降機理沒有完全認識,回填土沉降規律——沉降量與時間的關系,還沒有人去研究。回填土的最終沉降量人們還沒有掌握。筆者就這些問題提出一些想法,懇請同行批評指正。

回填土的沉降機理是土顆粒、土塊在外因影響下緊密接觸及在外因影響下移動填充空隙。使土顆粒移動的外因有:水和力。水有雨水、地下水、地表水。力有機械碾壓、人類活動、堆載、地球引力、地殼離心力。人類活動包括:生產、生活,如周邊機器擾動、放炮等。

回填土沉降規律比較復雜,只能在有試驗、測量、統計條件的單位或個人才能去做這方面的研究工作,筆者在此只是提出設想。回填土的沉降規律與土體的搬運方式有關系,搬運方式有人工搬運及自然搬運。人工搬運是指:將一處的土體用機械運到另一處堆積。堆積方式又分為夯實與自然堆積。夯實分為分層碾壓和強夯。夯實后的回填土沉降量接近同類土體固結后的沉降量,遠遠小于自然堆積的回填土。自然搬運是指:土體的坍塌,洪水的沖擊。土體的坍塌基本同人工搬運的自然堆積產生的沉降量,洪水沖擊形成的回填土,一般是土粒較小,土體的空隙較小。因此,洪水沖擊形成的回填土的沉降量小于人工搬運的自然堆積產生的沉降量。現在,一般認為10年為回填土的最終沉降年限,超過10年就認為回填土已固結,不再沉降。

回填土的沉降規律與土體的性質有關,巖石回填土的沉降量大于黏性土的回填土沉降量。回填土顆粒強度越高,沉降年限就越長。此外,回填土的沉降規律還與其表面是否封閉有關。回填土表面不封閉,不堆載,屬于自然回填土。若回填土表面封閉或堆載了其他物質,這種情況屬于封閉的回填土,封閉回填土固結年限大于自然回填土。其原因是封閉層阻隔了雨水對回填土的作用。回填土的沉降規律還與人類活動有關,若回填土場地周邊有較大的挖掘機械在施工,或有開挖土方放炮等都影響回填土的固結。此外,地球板塊運動,太陽、月亮等星球引力,地球自轉、公轉產生的離心力都能影響回填土固結。

在全國范圍內,回填土地基所占比例很小,加上規范將回填土劃為有害土,所以現在常規做法是對回填土進行治理,如樁基、CFG樁等,但對回填土地基沉降的研究工作還是非常必要的。

4 沉降差控制

在實際情況中,對建筑物真正構成威脅的不是沉降量而是沉降差,即不均勻沉降。規范中也嚴格規定了不同結構類型的沉降差,協調變形能力越差的結構形式對不均勻沉降控制越嚴格,如砌體結構由局部傾斜值控制;框架結構由相鄰柱基的沉降差控制;多層或高層建筑由傾斜值控制,必要時才控制平均沉降量。

那么如何減少不均勻沉降便成為回填土地基是否成功的關鍵要素之一。控制不均勻沉降大致從三方面入手:一是通過總圖位置調整,將荷載大的部位放在土質較好的地基上,荷載較少的部位放在土質較差的地基上。二是改變原有地基的不均勻性。將基底設計標高以下的不均勻地基挖掉數米,并回填砂夾石或礦渣分層碾壓夯實,可大大減少不均勻沉降。三是通過結構形式調整。可選用調節不均勻沉降能力強的結構形式,把固接改為鉸接。如排架。通過以上三點措施能有效地消減不均勻沉降對建筑物帶來的危害。

5 實例

某辦公樓,四層磚混結構,平面尺寸(長x寬)36 m×11.6 m,層高3 m,總高12 m,地基為最深28 m的新回填土。經多方案比較,在甲方允許沉降,傾斜的條件下,基礎采用片筏式基礎最為經濟。基礎設計為0.5 m厚,上下配φ25@100雙向配筋。從基礎開始施工就開始對沉降進行觀察,結果發現,從開始施工就產生沉降,施工完成5年時觀察得到最大沉降為1.27 m,建筑物一角向上位移為0.57 m。整個建筑物未發現由不均勻沉降產生的裂縫。

6 結論及建議

經分析和實踐,在建筑物正常使用期間允許產生沉降的條件下,回填土可以作為其持力層。建議研究回填土的性能、沉降規律為回填土的利用提供理論基礎。