咽部催吐法治療腦科呃逆的療效與機理淺析

詹煌金

咽部催吐法治療腦科呃逆的療效與機理淺析

詹煌金

目的 探討咽部催吐法治療腦科患者呃逆的臨床療效與機理。方法 腦血管意外及腦外傷患者中臨床出現呃逆患者101例, 將48例使用傳統的肌內注射藥物(鹽酸氯丙嗪、硫酸阿托品、甲氧氯普胺)的患者作為對照組;將咽部催吐法53例作為治療組。比較治療組與對照組的臨床癥狀改善情況(有效率)與起效時間。結果 對照組總有效率為66.67%, 起效時間在5~30 min, 平均時間20 min,顯效率為39.58%。治療組總有效率為84.91%, 起效時間在治療動作完成后, 顯效率為60.38%;兩組相比總有效率及顯效率差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 咽部催吐法治療腦科患者呃逆安全有效,起效時間快, 操作簡單, 不增加患者醫療費用, 患者治療依從性好, 值得臨床推廣。

呃逆;咽部催吐法;肌內注射藥物

膈肌痙攣又叫呃逆, 是由于膈肌、膈神經、迷走神經或中樞神經等受到刺激后引起一側或雙側膈肌的陣發性痙攣,伴有吸氣期聲門突然關閉, 發出短促響亮的特別聲音。呃逆可以在多種疾病中出現, 也是腦科患者常見的臨床癥狀。呃逆可加重患者飲食困難、疲勞和精神萎靡, 引起吸入性肺炎、營養缺乏、水電解質紊亂、身體質量下降、抑郁等, 使患者的恢復期顯著延長[1]。呃逆的反復發作, 患者的呼吸功能也會受到很大的影響, 可導致氣體交換異常, 引起腦缺氧, 使腦水腫加重, 嚴重者可導致患者死亡。因此, 有效控制呃逆對治療原發病起著重要作用。本科自2010 年6 月~2013年6月共治療101例呃逆患者, 其中53例使用咽部催吐法治療取得滿意效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組患者101例, 均為住院期間出現呃逆患者, 男62例, 女39 例, 年齡17~78 歲, 平均年齡(45±6.5)歲。其中腦血管意外42例, 腦外傷59例。將48例使用傳統的肌內注射藥物(鹽酸氯丙嗪、硫酸阿托品、甲氧氯普胺)的病例作為對照組;將咽部催吐法53例作為治療組。兩組患者年齡、性別、病種等比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法 治療組使用鈍頭棉簽輕輕刺激患者舌根、咽壁及懸雍垂, 使患者產生嘔的反射, 以連續快速引出2~3次嘔吐反射(不出現嘔吐胃內容物)為1次治療。對照組使用藥物肌內注射1次。對照1組使用甲氧氯普胺10 mg肌內注射17例, 對照2組使用硫酸阿托品0.5 mg肌內注射13例, 對照3組使用鹽酸氯丙嗪25 mg肌內注射18例。比較治療組與對照組臨床癥狀改善情況(有效率)、起效時間。

1.3 療效判斷 自定標準:①顯效:處理10 min內呃逆停止, 且停止間隔2 h以上;②有效:經處理后30 min 呃逆緩解,緩解時間0.5 h以上;③無效:經處理后30 min不緩解或緩解時間<30 min者。總有效率=顯效+有效率。

1.4 統計學方法 應用SPSS20.0進行數據分析, 計量資料以均數±標準差(s)表示, 采用t檢驗, 計數資料采用χ2檢驗, 以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

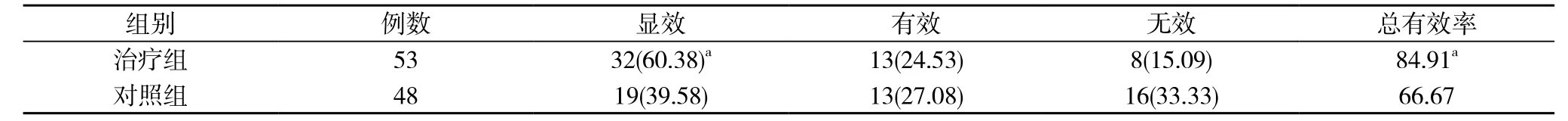

2.1 治療結果 治療組53例, 顯效32例、有效13例, 無效8例(其中2例未能引出嘔吐反射)。對照組中甲氧氯普胺組顯效7例、有效5例, 無效5例;鹽酸氯丙嗪組顯效7例、有效5例, 無效5例;硫酸阿托品組顯效5例、有效3例,無效6例。總計對照組48例, 顯效19例、有效13例, 無效16例。

2.2 兩組療效比較 治療組顯效率與對照組相比, P<0.05,差異有統計學意義, 表明咽部催吐法治療組較對照組的顯效率明顯要高。治療組總有效率與對照組比較, P<0.05, 差異有統計學意義, 表明咽部催吐法治療組較對照組治療效果顯著。見表1。

表1 咽部催吐法治療組與對照組療效對比[n (%), %]

3 討論

呃逆是膈肌陣發性痙攣或不自主突然收縮, 隨后聲門突然關閉, 引起氣體的內流受阻, 發出特征性的聲音[2]。有關呃逆中樞目前尚未發現其確切的解剖學局部定位, 但呃逆的神經反射弧已經明確。呃逆的反射弧由三部分組成:傳入神經、中樞神經、傳出神經。傳入神經是膈神經和迷走神經的感覺支以及胸6~12節段背側的交感神經鏈的傳人纖維;傳出神經主要為膈神經, 還有可能有聲門神經和副神經, 以及支配三角肌前部和肋間肌的軀體神經, 在這反射弧上的任何病變均有可能引起呃逆。腦科患者引起呃逆的機理還不完全清楚, 多由于中樞性病變影響腦干網狀及網狀脊髓束致呃逆中樞受激惹, 使其興奮性增強, 從而引起的反射性膈肌間隙痙攣[3]。

呃逆治療方法多種多樣, 如注射藥物法、針灸、神經阻滯法及體外膈肌起搏器治療等。目前的治療手段多采用傳統的肌內注射藥物治療或針灸治療。藥物治療副作用及不良反應等。針灸需專業醫師操作, 且操作較繁瑣, 效果不甚理想,患者治療依從性欠佳。本研究通過比較咽部催吐法和傳統藥物治療腦科患者的呃逆發現, 咽部催吐法治療腦科患者呃逆較傳統法更安全有效, 起效時間快, 可重復操作。咽部催吐法治療呃逆的機理可能為多種機制作用的結果。①直接刺激下頜神經分支的舌神經, 反射性地刺激三叉神經而降低迷走神經的張力有關。②嘔吐反射及呃逆反射中樞有重疊, 異常嘔吐反射(咽部刺激所致)刺激中樞, 發出負反饋, 抑制嘔吐反射, 同時也抑制異常膈神經反射弧。③咽部催吐法產生嘔吐反射引起膈肌強烈收縮, 近強直狀態, 起到類似除顫樣作用, 消除膈肌易激狀態, 進而使膈肌恢復正常狀態。④引出嘔吐反射時出現短暫屏氣, 使血液中的動脈血二氧化碳分壓升高, 反射性地興奮延髓呼吸中樞, 降低迷走神經的興奮性,從而干擾呃逆的反射活動[4]。⑤由于膈肌強烈收縮反饋大腦中樞, 使下行神經沖動減少、抑制膈肌異常興奮性收縮的反射弧, 進而恢復正常膈神經沖動節律, 使膈肌恢復正常狀態。

咽部催吐法治療呃逆是有效的對癥治療手段, 本方法安全有效, 起效時間快, 操作簡單, 反復操作仍有效, 值得臨床推廣。同時本法僅為對癥治療, 治療呃逆還是要對原發病因如腦出血、腦水腫、電解質紊亂[5]、消化道出血等進行積極的治療。

[1] Kumar A, Dromerick AW.Intractable hiccups during troke rehabilitation.Arch Phys Med Rehabil, 1998(79):697.

[2] 粟秀初, 吳保仁, 黃遠桂.新編神經病學.西安:第四軍醫大學出版社, 2009:201.

[3] 吳濤, 吳志敏, 袁先厚, 等.開顱術后昏迷患者中樞性呃逆的臨床處理.武漢大學學報(醫學版), 2003, 24(4):397-398.

[4] 曾金.中樞頑固性呃逆的病因及其治療進展.醫學綜述, 2008, 14(3):365-367.

[5] 何成.頑固性呃逆的治療進展.中國綜合臨床, 2003, 19(1):11-12.

2014-04-05]

514400 廣東省梅州市五華縣人民醫院神經外科