麻杏石甘茶治療小兒風熱咳嗽42例療效觀察

劉麗平

麻杏石甘茶治療小兒風熱咳嗽42例療效觀察

劉麗平

目的 觀察院內制劑麻杏石甘茶治療小兒風熱咳嗽的臨床療效。 方法 將82例符合診斷的門診患兒隨機分為觀察組42例和對照組40例。觀察組采用麻杏石甘茶口服治療, 對照組采用肺力咳合劑口服治療, 兩組患兒均5 d為一個療程, 1個療程結束后判斷療效。比較兩組治療后總治愈率及治愈病例咳嗽癥狀消失平均時間。結果 觀察組總有效率(95.2%)優于對照組(80%), 差異有統計學意義(P<0.05)。治愈病例咳嗽癥狀消失時間比較, 觀察組(3.6±1.9)d較對照組(5.8±1.3)d縮短, 差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患兒均無藥物不良反應事件發生。結論 麻杏石甘茶治療小兒風熱咳嗽療效確切,優于對照組(P<0.05), 且攜帶及服用方便, 患兒依從性高。

小兒;風熱咳嗽;院內制劑麻杏石甘茶;肺力咳合劑

咳嗽是小兒臨床常見的一種肺系病癥, 中醫學將本病分為外感和內傷兩大類, 如張景岳謂, “夫外感之咳, 必由皮毛而入, 蓋皮毛為肺之合, 而凡外邪襲之, 則必先入于肺。”加之小兒屬純陽之體, 感外邪后易從熱化, 故臨床多見風熱咳嗽。本病相當于西醫學的“上呼吸道感染”“支氣管炎”“支氣管肺炎”“百日咳”“毛細支氣管炎”等病癥[1], 現代醫學多給予抗生素或抗病毒藥物應用及對癥止咳治療, 存在一定的藥物不良反應。作者運用鄭州市中醫院自制藥麻杏石甘茶治療小兒風熱咳嗽42例, 療效顯著, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2012年9月~2013年8月本院門診就診的82例咳嗽患兒。按就診順序采用隨機數字表法分為觀察組42例和對照組40例, 其中觀察組男20例, 女22例;年齡(3.5±2.3)歲。對照組男23例, 女17例;年齡(3.8±2.1)歲。兩組患兒在性別、年齡、病情方面比較, 差異無統計學意義, 具有可比性(P>0.05)。

1.2 診斷標準 所有患兒均符合國家中醫藥管理局1994年發布的《中華人民共和國中醫藥行業標準·中醫病證診斷療效標準·中醫兒科病證診斷療效標準·咳嗽》[2]相關標準,中醫診斷為咳嗽, 辨證分型為風熱證。癥見:咳嗽, 痰黃而稠,鼻塞, 流濁涕, 發熱惡風, 咽紅而腫。舌尖紅, 苔薄白或微黃,脈浮數。

1.3 納入標準 ①年齡1~7歲;②符合中醫診斷標準, 辨證屬風熱證;③病程<3 d;④血常規檢查無細菌感染指征;⑤簽署知情同意書。

1.4 排除標準 ①支氣管哮喘、支氣管異物、支氣管肺炎、肺結核;②有心、肝、腎及血液系統等嚴重疾病者;③3 d內曾使用過其他抗細菌、抗病毒及止咳等藥物者。

1.5 治療方法 對照組 予肺力咳合劑(貴州健興藥業有限公司, 批號:20120821), 用法:≤2歲5 ml/次, 3~7歲10 ml/次,均3次/d口服。

觀察組 予本院自制藥麻杏石甘茶(豫藥制字Z04010033),用法:1~3歲2袋/d, 3-5歲3袋/d, 5~7歲4袋/d, 2~3次/d,開水泡服或水煎沸騰2~3分鐘。

兩組患兒治療過程中如出現發熱, 均予對癥退熱處理。兩組患兒均5 d為一個療程, 1個療程結束后判斷療效。

1.6 觀察指標 兩組患兒治療后治愈率情況、治愈病例咳嗽消失平均時間及不良反應發生率。

1.7 療效判斷標準 參照國家中醫藥管理局1994年發布的《中華人民共和國中醫藥行業標準·中醫病證診斷療效標準·中醫兒科病證診斷療效標準》[2]制定。痊愈:咳嗽消失,聽診肺部干、濕性啰音消失, 如有發熱則體溫降至正常; 好轉:咳嗽減輕, 呼吸音清晰, 痰量減少;未愈:咳嗽癥狀及體征未見改善或加重。

1.8 統計學方法 應用SPPS20.0軟件進行統計學處理,以)表示計量資料, 采用t檢驗, 兩組療效比較采用秩和檢驗, 以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組患兒臨床療效比較[n(%)]

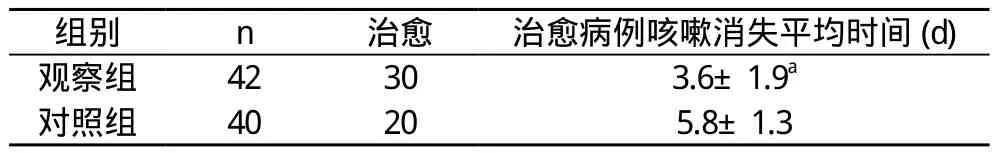

2.2 兩組治愈病例咳嗽癥狀消失平均時間比較見表2。

表2 兩組治愈病例咳嗽癥狀消失平均時間(n,

表2 兩組治愈病例咳嗽癥狀消失平均時間(n,

組別n治愈治愈病例咳嗽消失平均時間(d)觀察組42303.6±1.9a對照組40205.8±1.3

注:與對照組比較,at=6.15, P<0.05。結果表明, 兩組治愈病例咳嗽癥狀消失平均時間比較有統計學差異, 觀察組優于對照組。

2.3 安全性分析 兩組患兒均完成治療, 無明顯藥物不良反應發生。

3 討論

本院自制藥麻杏石甘茶以《傷寒論》中的麻杏石甘湯為基礎方, 該方本是治療太陽病, 發汗未愈, 風寒入里化熱致“汗出而喘者”, 現代多用于風寒郁而化熱或風熱襲肺所致肺熱癥, 是治療小兒風熱咳嗽的常用方劑, 但由于小兒外感風熱咳嗽多起病較急, 湯劑煎煮時間長, 攜帶及服用不便, 某種程度上影響了患兒的依從性。王力寧等的研究結果也表明[3]:麻杏石甘湯加減復方煮散治療小兒肺系熱癥療效肯定, 故近年來中藥煮散劑重新受到中醫行業的重視。

麻杏石甘茶具體組方如下:炙麻黃、炙杏仁、生石膏、川貝母、桔梗、枳殼、僵蠶、地龍、薄荷、蟬蛻、蘆根、雞內金、甘草。方中麻黃為君, 取其宣肺瀉熱, 有“火郁發之”之義。石膏清瀉肺熱以生津、辛散解解肌以透邪, 兩藥相輔相成, 既能宣肺, 又能泄熱, 共為君藥。麻黃性溫, 配辛甘大寒之石膏, 且石膏用量倍于麻黃, 使宣肺平喘而不助熱, 清肺而不留邪。杏仁味苦, 降利肺氣而平喘咳, 與麻黃相配則宣降相因, 與石膏相伍則清肅協同, 是為臣藥。肺為清肅之臟,以氣為本, 喜通利惡壅塞, 故佐以桔梗開宣肺氣、寬胸利咽,配川貝母去咳止痰且性平不燥, 枳殼破氣、降痰止咳、消積,治胸膈痰滯, 佐麻黃以增強行宣肺氣之功, 與桔梗一宣一降,可令肺金宣降有權。僵蠶、地龍解痙止咳, 蟬蛻、薄荷、蘆根散風除熱, 解毒利咽, 共為佐藥, 使以甘草調和諸藥。全方組方嚴謹, 諸藥合用共奏疏風透表、清熱解毒、宣肺止咳、化痰利咽之功。

肺力咳合劑是一種治療風熱犯肺型小兒急性支氣管炎療效顯著、無急慢性毒性、安全范圍大的的藥物[4], 故選其作為對照藥物。本研究表明, 服用院內制劑麻杏石甘茶治療小兒風熱咳嗽的臨床療效優于肺力咳合劑, 且治愈病例咳嗽消失時間也較肺力咳合劑組縮短, 差異有統計學意義, 且攜帶及服用方便, 臨床依從性高, 值得臨床推廣。

[1] 楊平,邵啟峰.麻杏石甘湯聯合西藥治療小兒咳嗽臨床研究.中醫學報, 2013,28(8):1124.

[2] 國家中醫藥管理局.中華人民共和國中醫藥行業標準.中醫病證診斷療效標準.南京: 南京大學出版社, 1995:76-77.

[3] 王力寧,劉利明,陳金月,等.麻杏石甘湯加減方煮散治療小兒肺系疾病風熱證的臨床研究.中醫兒科雜志, 2013,9(4):10.

[4] 高齊富,陳娟,龍姮.肺力咳合劑治療小兒急性支氣管炎(風熱犯肺)80例療效觀察.中國中西醫結合兒科學, 2011,3(1):66.

450002 鄭州市中醫院兒科