賽罕烏拉觀鴛鴦

張帥

自古以來,鴛鴦在人們的心目中都是永恒愛情的象征,被視為愛情堅貞、夫妻情重、白頭偕老的表率,傳說中鴛鴦一旦結為配偶,便陪伴終生,即使一方不幸死亡,另一方也不再尋覓新的配偶,而是孤獨凄涼地度過余生。

其實,早在屈原的《詩經》中就有對鴛鴦的描述:鴛鴦于飛,畢之羅之。這句話的意思是說一對美麗的鴛鴦,雙雙飛翔在遼闊的天空,雌雄相伴,兩情相依,情有獨鐘,心有所屬,當人們用網子獵捕它們的時候,它們沒有大難臨頭各自飛,而是一如既往地同甘共苦,患難與共,成雙成對,忠貞不渝。

“得成比目何辭死,愿作鴛鴦不羨仙。”唐代詩人盧照鄰將鴛鴦比喻成了相親相愛、忠貞不渝的夫妻,只要能跟心愛的人永不分離、廝守終老,夫妻二人如比目魚般始終并肩而游,如鴛鴦般成雙入對、比翼齊飛,那就是死了也心甘情愿,寧做凡人也不去羨慕神仙的生活。

那么,現實中的鴛鴦真的是這樣的嗎?帶著這樣的疑問,20122013年,北京林業大學野生動物研究所在內蒙古賽罕烏拉國家級自然保護區對野生鴛鴦進行了為期2年的調查研究,拍攝了大量的影像資料,初步了解到該地區鴛鴦的生活習性及繁殖生態。

賽罕烏拉國家級自然保護區位于內蒙古自治區赤峰市巴林右旗北部,總面積10.04萬 hm2,為中溫帶半濕潤氣候區,年平均氣溫2℃,年平均降水量約400 mm。是一個以保護森林、草原、河流、濕地等多種生態系統與珍稀瀕危野生動植物為主的綜合性山地自然保護區。保護區主要河流水系有烏蘭壩河、二林壩河、沙艾河、白其河、北吐河、罕山河、阿爾善河、海青河、崗根河等20多條河流,是西拉沐淪河支流查干沐淪河的源頭。此外,保護區內還有阿山河、常興、紅衛、沙艾等幾個較大的水庫。保護區內充足的水資源和豐富的物種多樣性為鴛鴦的生存繁殖創造了有利條件。

鴛鴦,又名官鴨、匹鳥、鄧木鳥,蒙古名為烏仁哈欽,隸屬于雁形目鴨科鴛鴦屬,為國家Ⅱ級重點保護野生動物,被中國瀕危動物紅皮書列為易危物種。鴛鴦主要分布于北美及亞洲東部,我國大部分地區均有分布,多在東北、內蒙古東北部繁殖,在長江中、下游及東南沿海一帶越冬,少數出現在臺灣、云南、貴州等地。國外往北到俄羅斯遠東和薩哈林島,往東到朝鮮和日本有繁殖,越冬于朝鮮、日本,偶爾到緬甸和印度。

通過近兩年在內蒙古賽罕烏拉對鴛鴦生活習性的調查,我們對鴛鴦在該地的遷徙、生活、繁殖、育幼等行為有了大致了解,隨著研究地不斷深入,我們更加被這種鳥類的靈性和智慧所折服,更加欣賞這美麗的生命。

鴛鴦的到來

四月中旬的內蒙古大地氣溫剛要回升,捎帶暖意的春風已經讓我們感覺到了春天的腳步,河水開始緩緩流淌,水庫里厚厚的冰層也禁不住河水的沖刷,一點點地從中間向四周裂開。

就在這時候,一群美麗妖嬈的客人從不遠萬里的南方遷飛到賽罕烏拉自然保護區,它們往往成雙入對,群體活動。雌鳥嘴黑色,腳橙黃色,頭和整個上體灰褐色,眼周白色,其后連一細的白色眉紋,胸部暗棕褐色雜有淡色斑點。雄鳥嘴紅色,腳橙黃色,羽色鮮艷而華麗,額和頭頂中央翠綠色,并具金屬光澤,枕部鐵銹色,與后頸的暗紫綠色長羽組成艷麗的羽冠,頦喉栗色;眼后有寬闊的白色眉紋,翅上有一對栗黃色扇狀直立羽。如再比較細致地觀察一下,在雄鳥的體羽上,可以分出20多種鮮艷而美麗的色彩。

鴛鴦多棲息于溪流、沼澤、湖泊等處,常見于闊葉樹林環繞的沼澤、蘆葦叢生的水面。性機警,善游泳和潛水。成對或成小群活動,主要在白天覓食,一般在水流平緩和水邊淺水處,有時也在路邊水塘等處覓食。雜食性,繁殖季節主要以昆蟲、小魚、蛙、甲殼類等動物性食物為食,遷徙時以青草、種子、藻類及草根等植物為食。

鴛鴦的繁育

到了四月下旬,冰雪消融,湖水也活動起來,春風拂面,吹綠了草地和樹叢,暖暖的陽光照耀在水面上,映得波光粼粼。在這春意盎然、萬物復蘇的季節,鴛鴦們也正上演著一場求偶的好戲。

經常會看到雌雄成對的鴛鴦在湖面上嬉戲打鬧,相親相愛,悠閑自得,風韻迷人。它們時而躍入水中,引頸擊水,追逐嘻戲,時而又爬上岸來,抖落身上的水珠,用桔紅色的嘴精心地梳理著華麗的羽毛。如果幸運,還可以欣賞到鴛鴦的整個交配過程,不過觀察的時候距離鴛鴦要遠一些,并且不能產生大的噪音,因為鴛鴦性情機警,稍有不慎便會驚動它們。交配活動開始前,雌雄鴛鴦在水中游泳,雙方頻繁曲頸點頭,雄性豎立頭部冠羽,伸直頸部,頭不停擺動,然后雌雄一起并排游動,突然雌性疾速游向前方,不斷地抬起尾部,這時雄性從后面躍伏于雌性背上,用嘴銜著雌性的頭部進行交配,交配持續時間大約 23秒。反復進行 34 次。

我們大部分人都這樣認為,一對鴛鴦一生中永不分離,如果其中一只死去,另一只也絕不再選配偶。但是自然界中的鴛鴦并不像傳說中的那樣美好,在賽罕烏拉自然保護區,我們實際觀察到,鴛鴦只是在發情期才建立固定的配偶關系,那時的它們的確是朝夕相處、親密無間、形影不離,但交配期過后,產卵、孵化、育雛這些任務都由雌鳥單獨承擔。雄鳥自“結婚”以后,恰似“花花公子”一樣,逍遙自在,各處游玩,把“家”里的事情,一股腦兒地都推給了雌鳥。另外還觀察到,一旦有一方死去,另一方也不“守節”,會再行婚配。

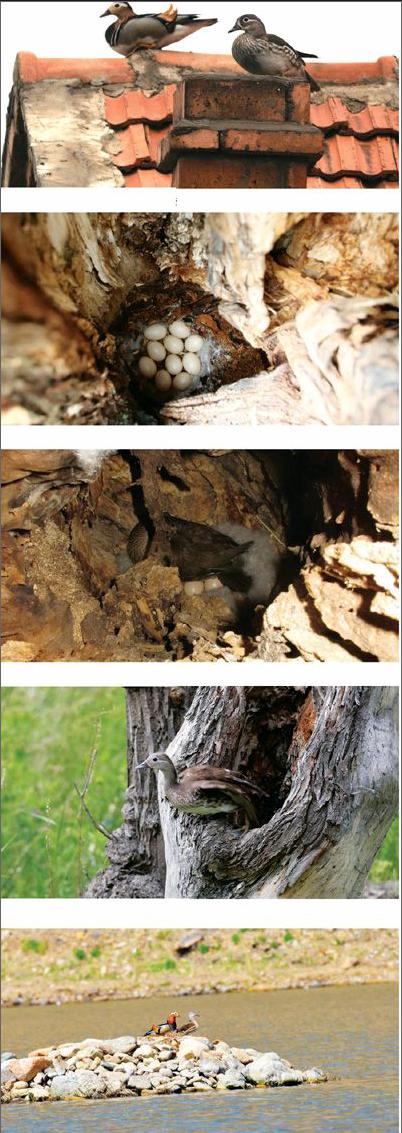

2013年我們在賽罕烏拉自然保護區內發現兩個鴛鴦巢穴,均為樹洞巢,其中一窩內有10枚卵,有9只鴛鴦幼鳥出巢,另一窩內有9枚卵,全部孵化出幼鳥。鴛鴦孵化期為2830天,其幼鳥為早成鳥,孵出后即全身長滿羽毛,眼已睜開,并能行動,一般在巢中停留12 天后出巢。出巢后隨親鳥開始覓食、游泳和潛水。育雛期間,親鳥異常警覺,如有人或動物接近,雌鳥發出單調尖利的叫聲。雛鳥生長到80天左右就能飛翔。

鴛鴦的現狀和保護措施

隨著社會經濟的高速發展,人們對自然資源的大量索取,城市化擴建的速度也在不斷加快,這在很大程度上破壞了鴛鴦的棲息地。更有許多不法分子違法偷獵,使鴛鴦的野生種群受到威脅。因此,我國將鴛鴦列為國家二級保護動物,國際鳥類聯盟在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列》中將鴛鴦列為近危物種。

鴛鴦需要保護,我們需要行動!我們要加大宣傳力度,提高保護野生動物的意識,堅決杜絕偷獵捕獵行為,采取多種措施,加強監測和管理力度,嚴厲打擊違法犯罪行為,特別是在鴛鴦繁殖期,發現存在放牧、旅游、捕撈、揀鳥蛋等人為干擾活動,要及時制止并進行批評教育。要加強對鴛鴦種群的科學研究,更好地掌握其生活習性,開展鴛鴦繁育研究,人工擴增其種群數量。保護好鴛鴦棲息地,建立以鴛鴦保護為主的保護區,減少人為干擾,還鴛鴦一個安靜、舒適的生活環境。

(責編:高雨薇)