急性心肌梗死早期康復護理的臨床觀察與分析

黃小蘭 劉水萍

急性心肌梗死早期康復護理的臨床觀察與分析

黃小蘭 劉水萍

目的 觀察早期康復護理對急性心肌梗死患者預后的影響。方法 30例急性心肌梗死患者隨機分為觀察組和對照組, 各15例。對照組予常規護理, 觀察組采用康復護理。對比兩組護理療效。結果 觀察組住院時間短于對照組, 心絞痛及并發癥發生率均低于對照組, 差異均有統計學意義(P<0.05)。結論 早期康復護理有利于急性心肌梗死患者心功能的恢復, 改善患者的預后生活質量, 值得臨床推廣應用。

急性心肌梗死;早期;康復護理

隨著現代康復醫學的發展, 早期康復訓練已經成為急性心肌梗死(AMI)康復的重要手段, AMI患者早期進行良好的康復護理, 可以促進其體能和運動能力的恢復, 縮短住院時間, 減少再梗死和冠心病意外的發生, 加速患者恢復原來的生活方式和參加生產勞動。隨著近年來靜脈溶栓加介入治療的聯合開展, 急性心肌梗死死亡率已顯著下降, 預后得到了明顯改善, 但要盡快恢復患者的心理和體力, 運動康復護理起著至關重要的作用[1]。在美國, 無并發癥的心肌梗死患者主張自身護理在24 h后開始, 2~3 d開始房內有限制的活動,在1周內出院, 有并發癥者待并發癥控制穩定后數天再出院[2]。現結合本院的實際情況, 制定了1周康復程序, 取得良好效果, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本院2011年3月~2014年3月收住院的AMI患者30例, 均經臨床心電圖及血清酶學檢查確認, 符合WHO AMI診斷標準的患者, 且為首次AMI, 無其他嚴重合并癥。隨機分為觀察組和對照組。觀察組15例, 其中男12例、女3例, 平均年齡(63±5)歲。對照組15例, 其中男11例、女4例, 平均年齡(62±5)歲。組間年齡、性別、梗死部位、NYHA心功能分級比較差異無統計學意義(P>0.05), 可比較。對觀察組中伴有嚴重心律失常、心力衰竭、心絞痛發作、低血壓狀態、電復律術后、管理方式感染的患者, 經治療控制病情后開始康復運動。對照組患者藥物治療同觀察組, 臥床休息15 d以上。

1.2 方法 遵循康復治療個體化原則:第1天臥床休息;第2天護士輔助下床上坐起(被動坐位), 被動活動肢體;第3天床上坐起, 活動肢體;第4天床邊坐椅子, 床邊便器;第5天床邊站立;第6天床邊活動;第7天室內步行;第8天走廊步行, 運動強度應逐漸增加, 能步行100 m/d, 并能一次上下2層樓, 達到生活自理時辦理出院。患者在康復治療過程中一定要有醫護人員伴隨, 配備急救藥品及搶救器材,有專門的護士指導患者的運動, 測量運動前、后的血壓、心率,觀察患者有無心前區不適和暫停運動指征;向患者介紹康復運動程序及其保障措施, 解除患者緊張、恐懼的心理。

1.3 運動強度 運動強度為達靶心率(THR)范圍為最大心率的50%~75%, 或自感勞累法(RPE, 0~10級)4~6級。在運動中出現下列情況則暫停活動并將下一次活動量返回前一階段水平。①心前區不適、疼痛、氣短或心悸。②心率較休息心率+20或>110次/min。③收縮壓較休息水平上升≥30 mm Hg (1 mm Hg=0.133 kPa), 或下降≥20 mm Hg。④出現眩暈、頭痛等腦缺血癥狀。⑤心電圖ST段缺血型下移≥0.2 mV, 或較安靜下移≥0.1 mV、ST段上升≥0.2 mV。⑥出現嚴重心律失常。⑦自覺疲勞(RPE≥14級)。

1.4 觀察指標 觀察組、對照組患者在出院時彩色超聲心動圖檢查射血分數(LVEF), 同時做24 h動態心電圖、常規心電圖檢查進行對比。對梗死后平均住院時間、心絞痛發作、并發癥以及對護士工作的滿意度進行比較。

1.5 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件對數據進行統計學分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

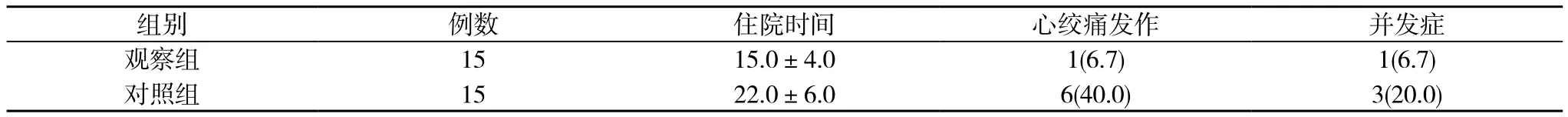

觀察組15例完成1周康復治療以后以平地步行為主,均在出院時達到生活自理。1例因梗死心絞痛而終止運動。出院時觀察組左室射血分數(LVEF)≥50%者多于對照組,心絞痛的發生率均低于對照組, 兩組比較差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組住院天數明顯縮短, 除1例終止康復運動者外, 出院時均達到生活自理, 同時護士指導、監護護士與患者的直接交流創造了良好氛圍, 并配合了整體護理的開展。這使患者對護士工作的滿意度達到100%。見表1。

表1 兩護理效果比較[ x-±s, n (%)]

3 討論

3.1 急性心肌梗死患者經有效的運動康復護理, 能減少患者長期臥床或長期活動減少所致的局部血流障礙、墜積性肺炎、便秘等并發癥的發生, 改善心臟儲備功能, 提高攝氧量,糾正交感神經、副交感神經之間的平衡紊亂, 有利于改善冠狀動脈血流量, 消除負面情緒對患者心理帶來的不良影響,降低并發癥發生, 改善患者的生活質量[3]。從數據可以看出,在患者入院后的1周內開始康復訓練能夠有效的將住院時間縮短1周左右, 癥狀也明顯改善。

3.2 急性期應嚴密監測并記錄患者癥狀、體溫、脈搏、呼吸、血壓及血流動力學的改變, 及時發現心律、休克、心力衰竭等并發癥。要正確指導患者運動, 及時了解運動中的異常情況, 并及時處理, 決定減量運動或停止運動。康復運動要個體化, 應根據病情輕重、年齡、性別、運動能力、個人愛好等情況開出適合患者的運動處方;不能過分強調運動強度,一定要量力而行;推薦步行, 因為步行是康復最簡單、安全的運動。因此, 作者制定早期簡易康復運動步行100 m/次,避免了早期高強度運動帶來的危險。

3.3 急性心肌梗死患者除了需要接受系統的治療之外, 通過自身的努力來使機體達到一種最佳的狀態也是一種極佳的輔助治療手段, 這說明早期有效的康復治療能促進病情的恢復。在密切監測、正確執行治療病情下進行早期康復治療對無并發癥及有并發癥的AMI患者的治療有益、切實可行的。康復護理中, 應加強對患者的健康教育, 使其積極參與心肌梗死的預防, 針對心肌梗死的危險因素, 提高自控意識和能力, 做好心肌梗死的綜合防治, 降低復發率、病死率, 以提高心肌梗死的臨床療效[4]。

綜上所述, 早期康復護理對于急性心肌梗死患者具有明顯的臨床效果, 患者者住院時間較短而且能將并發癥發生率控制在一個較低水平, 值得在臨床上加以推廣和應用。

[1] 田彩藝.急性心肌梗死患者早期運動護理康復效果觀察.護理學報, 2012, 19(313):44.

[2] 劉遠厚.內科學.北京:高等教育出版社, 2004:211.

[3] 李鳳琴.急性心肌梗死64例康復護理.中國社區醫師, 2010, 12(18):181.

[4] 候中蘭.健康教育對急性心肌梗死介入治療患者生活質量的影響.齊魯護理雜志, 2011, 17(28):26.

2014-07-11]

523633 廣東省東莞市樟木頭醫院