賁門癌術后早期腸內營養與腸外營養護理體會

李亞鴿

賁門癌術后早期腸內營養與腸外營養護理體會

李亞鴿

目的 分析賁門癌術后早期腸內營養與腸外營養的臨床價值。方法 將本院收治的86例賁門癌術后患者隨機分為觀察組和參考組,各為43例,觀察組術后早期采用腸內營養,參考組術后早期采用腸外營養,比較兩組患者體重、術后肛門首次排氣時間、白蛋白、前白蛋白、血紅蛋白水平及術后并發癥發生率。結果 觀察組體重下降程度明顯小于參考組(P<0.05);觀察組患者白蛋白、前白蛋白、血紅蛋白水平均明顯優于參考組(P<0.05);觀察組患者術后肛門首次排氣時間、術后并發癥發生率等明顯優于參考組(P<0.05)。結論 賁門癌術后早期腸內營養支持有助于促進患者機體營養,避免并發癥,可在臨床推廣使用。

賁門癌;腸內營養支持;腸外營養支持

賁門癌是臨床常見消化道腫瘤,手術治療創傷較大同時患者機體體液喪失較多,而術后患者需較長時間禁食,導致攝入影響難以滿足患者機體需要,易出現營養不良狀況[1],患者機體抵抗力明顯下降,極易導致嚴重并發癥發生,患者康復延遲。作者將本院收治的86例賁門癌術后患者進行分組后,分別給予不同的營養支持方法,對營養效果進行觀察,具體如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本院自2011年8月~2013年8月收治的86例賁門癌術后患者,男 52例,女 34例,年齡46~78歲,平均年齡(58.05±1.63)歲,患者術前均伴隨不同程度營養不良。將患者隨機分為觀察組參考組,各為43例,兩組患者年齡、性別及病情等比較差異無統計學意義(P>0.05),可進行比較。

1.2 方法 觀察組:術中經鼻將腸管插入十二指腸,長度超過十二指腸降段,術后12~24 h,經鼻飼將等滲鹽水 500 ml注入十二指腸,觀察無不良反應后,第2天后改為能全力,輸注時,對輸注液進行保溫,盡量保證液體恒溫,避免腹瀉腹痛出現。輸注初始速度較慢,根據患者機體耐受情況可由20~30 ml/h加至80~120 ml/h,每天輸液總量由500 ml增加至2000 ml,根據患者具體情況對輸注時間進行控制,常規情況下1周后給予普食。在腸內營養時,可通過部分腸外營養補充不足營養。

參考組:補充營養液主要成分為脂肪乳、維生素、氨基酸、葡萄糖、微量元素等,通過靜脈方式補給,每日2000~2500 ml,1周后根據患者情況正常進食。兩組患者在接受營養支持時,同時接受抗感染等治療。

1.3 觀察指標 分別在術前、營養支持后對患者體重、白蛋白、前白蛋白、血紅蛋白水平進行檢測,觀察患者術后肛門首次排氣時間、術后并發癥發生情況。

2 結果

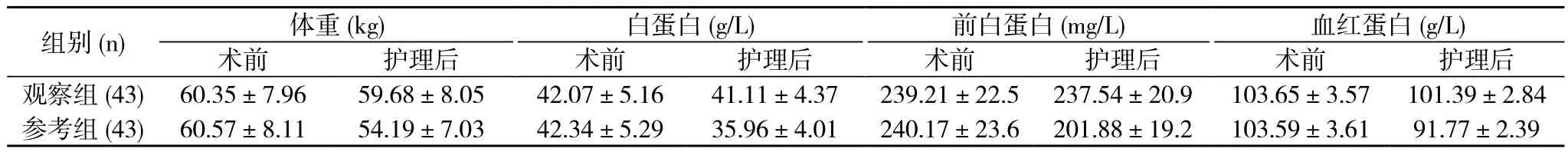

2.1 觀察組患者術前術后體重、白蛋白、前白蛋白、血紅蛋白水平比較不明顯,差異無統計學意義(P>0.05),參考組患者術后體重、白蛋白、前白蛋白、血紅蛋白水平相較治療前有顯著下降(P<0.05),術后觀察組患者體重、白蛋白、前白蛋白、血紅蛋白水平明顯優于參考組,差異有統計學意義(P<0.05);具體見表1。

表1 兩組患者術前、后體重、檢測指標等比較(x-±s)

2.2 觀察組患者首次肛門排氣時間為(2.36±0.21)d,參考組患者首次肛門排氣時間為(3.09±0.36)d,數據比較差異有統計學意義(P<0.05),觀察組患者住院期間出現2例術野感染、1例肺部感染,并發癥發生率為6.9%,參考組患者住院期間出現2例心律失常、3例心力衰竭、3例肺部感染、3例術野感染,并發癥發生率為25.6%,數據比較差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

賁門癌是臨床常見消耗類疾病,患者伴隨嚴重進食障礙,營養物質攝入嚴重不足,患者極易出現嚴重營養不良,機體內出現負氮平衡[2],因此在術后給予患者有效的營養支持有著重要的臨床意義。傳統臨床多認為,當患者胃腸功能基本恢復正常后方可進行營養支持,然而臨床實踐結果顯示此時進行營養支持不僅不利于患者康復,同時帶來各類并發癥,影響患者康復,因此在術后早期即給予患者有效的護理干預有著重要的作用。臨床研究顯示,術后早期給予患者腸內營養,極少形成糞便及結腸內積氣,有助于腸功能的恢復,有助于營養吸收,提高患者機體抵抗力。腸外營養成本較為昂貴,同時操作較為麻煩,營養配比難度較大,而長期腸外營養支持可導致出現醫源性腸饑餓綜合征,表現為腸道菌群移位、腸黏膜萎縮、腸蠕動緩慢等,患者免疫系統可受到一定的損傷。由結果可知,賁門癌術后早期腸內營養有助于改善患胃腸功能,促進其營養狀況的改善。

[1] 張麗娜.食管癌患者的術后護理.當代醫學,2009,15(6):106.

[2] 陳光成.食管癌、賁門癌術后早期腸內營養與腸外營養的臨床研究.右江民族醫學院院報,2010,32(1):34.

467000 平頂山,平煤神馬醫療集團總醫院