鋼筋石籠與混凝土消力池消能率對比試驗研究

田振華,張術彬,韓 雷

(黑龍江省水利科學研究院,哈爾濱 150080)

鋼筋石籠與混凝土消力池消能率對比試驗研究

田振華,張術彬,韓 雷

(黑龍江省水利科學研究院,哈爾濱 150080)

通過水工模型試驗,研究了平原河道低佛氏數下,鋼筋石籠與混凝土兩種消力池結構的消能效果。試驗對比分析了兩種結構下的水躍長度及形態、消能率等水力參數。試驗結果表明:對于低弗氏數平原河道水流而言,上下游水位差對水躍長度與形態影響顯著。上下游水位差較大時,混凝土比鋼筋石籠護坦更容易產生遠驅水躍,上下游水位差較小時,兩種結構均產生明顯的波狀水躍;鋼筋石籠的消能效果優于混凝土。

水躍;鋼筋石籠;混凝土;低佛氏數;消能率

0 引 言

對于低水頭的平原河流而言,一般水利樞紐工程都采用閘壩相結合的布置方式。由于水閘泄流的特點多為水頭差不大,但尾水變化幅度大,閘門開啟調度過程中,能形成由急流到緩流的多變流態;而平原河道上的低的擋水壩主要是抬高河水位,河流在枯水時能自流入渠道,在洪水時讓多余的河水通過泄洪閘壩下泄,因此閘壩下游水躍前后的佛氏數一般較低[1]。底流消能作為國內外最常采用的一種低水頭消能形式,其消能率與佛氏數Fr有關。Fr<4.5時泄水建筑物下游通常無法形成穩定水躍,一般稱為低佛氏數水躍,其消能率低,大量余能流向下游,對下游河床產生嚴重沖刷破壞,躍后斷面的垂線流速分布不均,且底部流速大,當下泄水流挾帶粗顆粒推移質時,常對消力池底板形成較強烈的磨蝕;躍后水面波動較大,甚至產生多股射流上下擺動,并向下游傳播,淘蝕、沖刷下游河岸。

因此,對平原河道低佛氏數下的水流的消能防沖的研究是有意義的。本文對工程中經常采用的鋼筋石籠與混凝土兩種護底下的消能效果,通過水工模型試驗的研究方法,做了對比分析,得出兩種護底下的消能率,對實際工程有一定的指導意義。

1 試驗設計

1.1 實驗模型設計及幾何參數

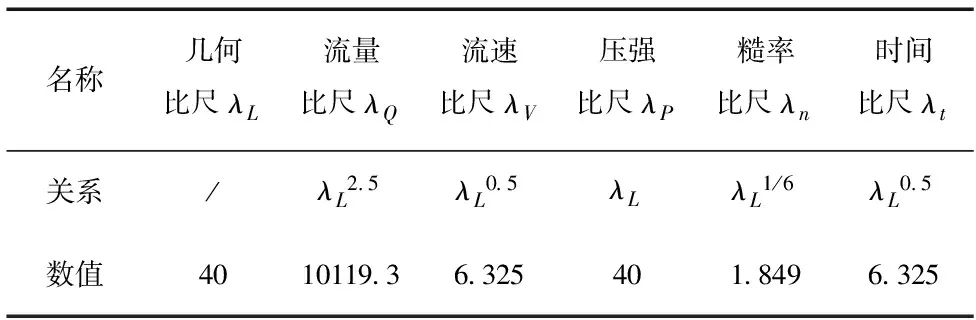

試驗以某渠首工程為原型進行對比試驗研究。模型試驗在黑龍江省水利科學研究院水利新技術試驗室內的玻璃水槽內進行。模擬范圍定為上游180 m,寬40 m,平底河床;消力池長20 m,寬40 m,海漫長30 m;海漫后河床長240 m,寬均為40 m。為正態模型,按重力相似準則進行設計,模型比尺為1∶40,模型的主要比尺關系如表1所示。溢流壩壩高2 m,采用有機玻璃制作,經過按比尺放樣、切割、定型、安裝等工序,完成模型的制作。

表1 模型主要比尺關系

模型試驗為定床模型,河床采用水泥砂漿制作地形。上下游河床為同一高程,制作時不考慮河道比降。由于原型下游消力池、海漫采用鋼筋石籠結構。因此在模型制作中采用鋼絲網,網孔尺寸按1∶40縮尺,籠內填充塊石在模型中使用粒徑縮尺后的碎石模擬。消力池、海漫尺寸與結構均按工程實際資料相應縮尺制作。

1.2 護坦型式與試驗方案

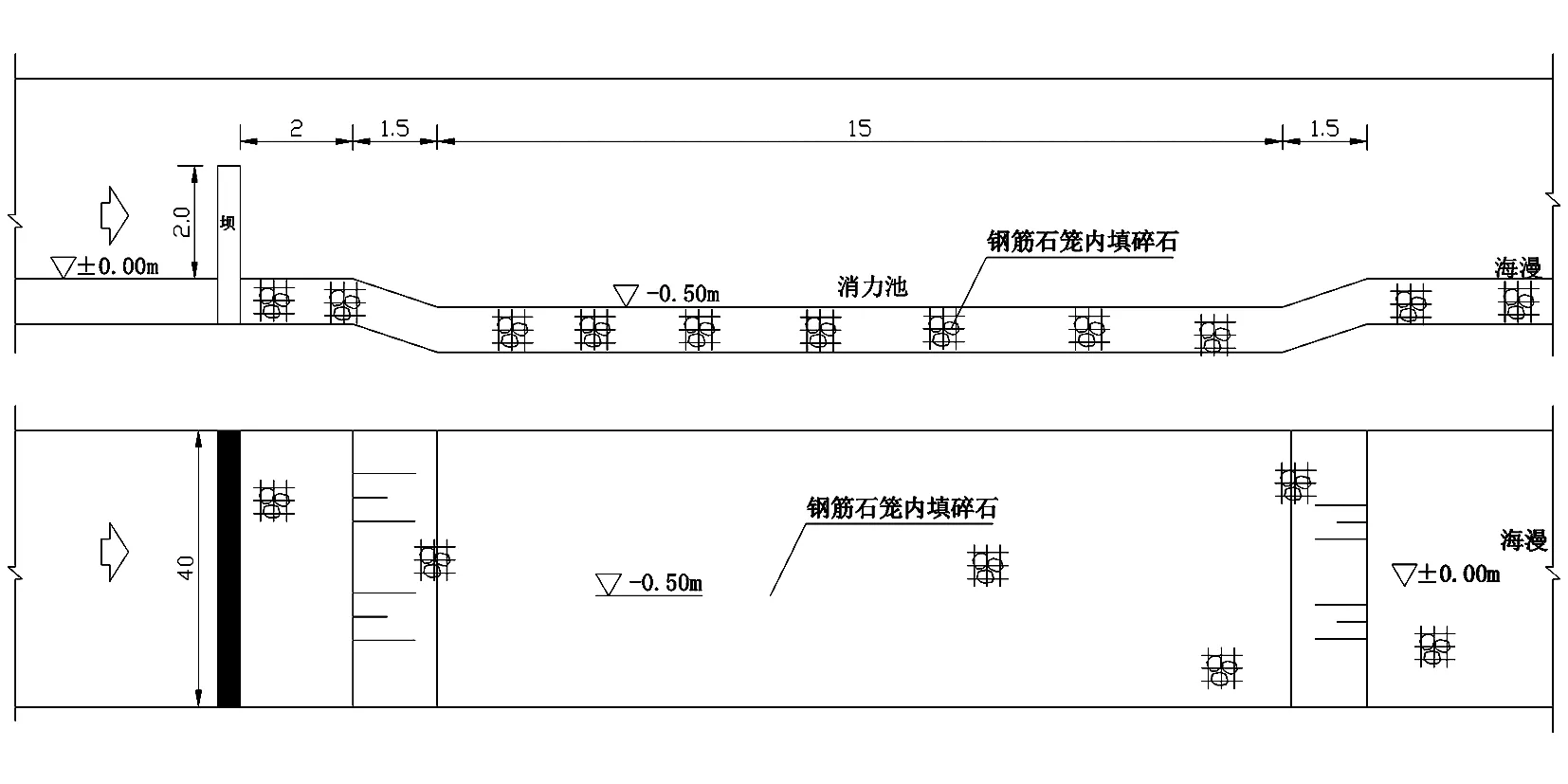

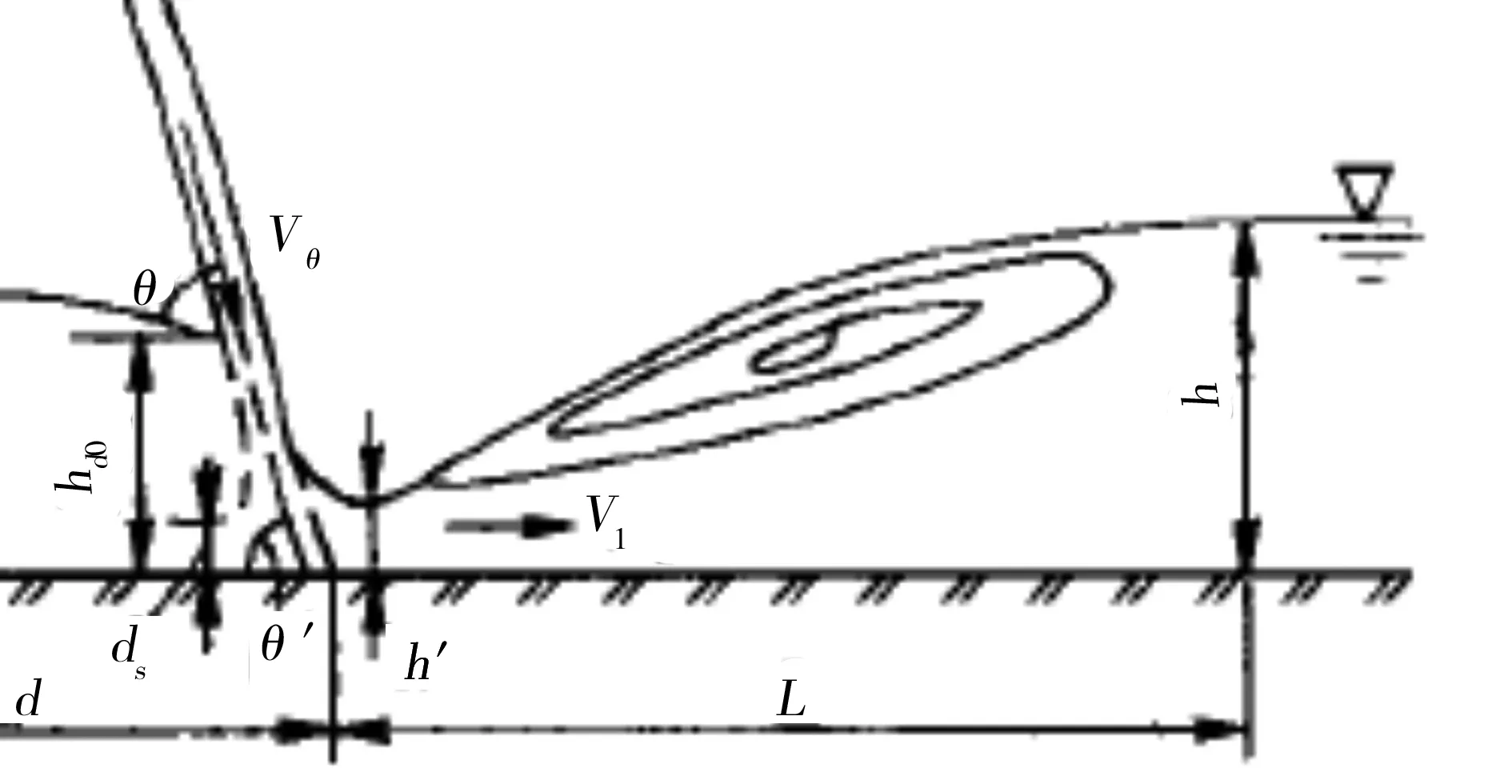

試驗所采用的鋼筋石籠與混凝土兩種結構型式,除制作材料不同外,結構尺寸相同。詳細尺寸如圖1所示。對于鋼筋石籠結構,試驗中選用Φ0.3鋼絲,網孔為6 mm×6 mm,填充碎石粒徑10 mm,厚度為120 mm;對于混凝土結構,按照相似率的要求,選擇糙率為0.008的有機玻璃板來模擬原型的混凝土。

圖1 工程縱剖面圖(上)、平面布置圖(下)

1.3 量測設備

模型流量采用傳統矩形量水堰量測。模型流速觀測采用南京水利科學研究院研制的NKY02—1型螺旋槳式測速儀流速儀量測,水面線采用精度為0.1 mm的測針測量。

1.4 試驗工況

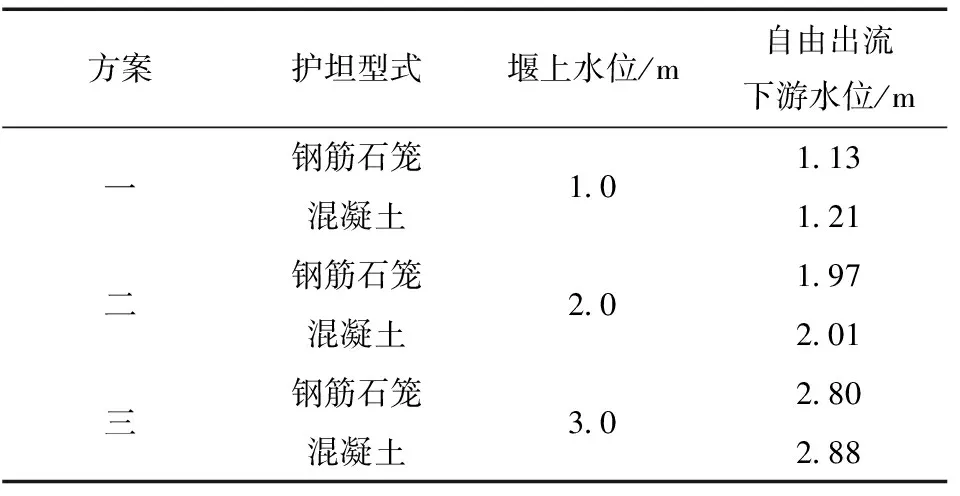

斷面模型試驗采用對比研究的方法進行。鋼筋石籠與混凝土護底均采用相同流量的自由出流對比研究,在上游水位相同時,對比分析了兩種消能型式下的水躍形態與長度、中軸線斷面流速、佛氏數、消能率,以及自由出流與淹沒出流的分界點。具體試驗方案如表2所示。

表2 試驗方案

2 試驗結果

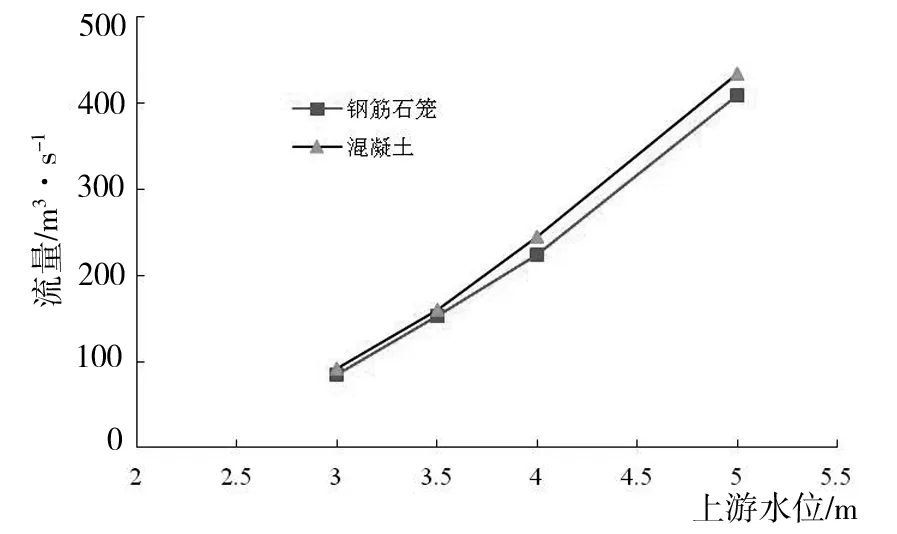

2.1 不同結構型式下的過流能力

分別對兩種護底下的過流能力進行試驗研究,在保持相同的上游水位,試驗得出了兩種護底下的水位-流量關系曲線,如圖2所示。從圖2中可以看出,在保持相同的上游水位下,混凝土護底的過流能力稍微大于鋼筋石籠,隨著上游水位的從3.0 m升高至5.0 m,其過流能力也從7 m3/s的差距提高至26 m3/s,從圖2可以看出,單從過流能力方面來講,混凝土較鋼筋石籠略有優勢。

圖2 兩種護坦下的水位-流量關系曲線

2.2 水躍流態及水躍長度

水躍的流態與躍前弗汝德數和下游尾水有直接的關系,因此在不同來流與下游尾水條件下,消力池內形成穩定的水躍的形態,通常采用不同于傳統的消力池體型。

水躍長度Lj,如圖3所示,是指躍前斷面與躍后斷面之間的距離。試驗采用實際量測的方法得到水躍長度。在試驗中先判斷躍前斷面和躍后斷面的位置,再使用直尺測量兩斷面間距離,即得水躍長度。

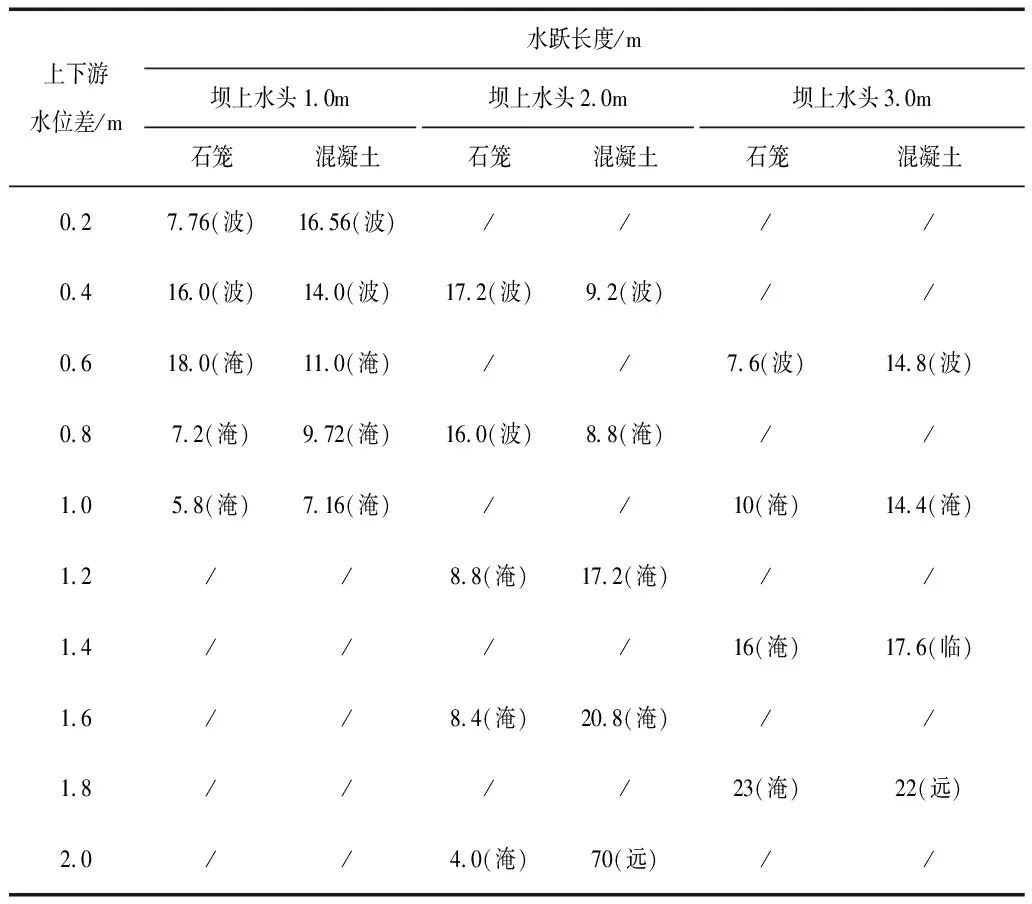

試驗中,分別對上游堰上水頭1 m、2 m、3 m各工況下,采用尾門控制下游水位的試驗方法,得出了兩種結構形式下相同上下游水位差時,各自的水躍長度及形態下游流態,波狀水躍流態如圖4所示。試驗結果如表3所示。

圖3 水躍長度

圖4 過壩水流流態(波狀水躍)

表3 過壩水流的水躍長度及形態

注:(波)波狀水躍;(淹)波狀水躍;(臨)臨界水躍;(遠)遠驅水躍。

遠:下泄急流在收縮斷面后經歷一段壅水才發生的水躍,其躍前斷面遠離收縮斷面。

臨:躍前斷面位于收縮斷面的水躍。

波:急流弗勞德數較小,水面躍起呈波狀向緩流過渡,未能形成表面旋滾的水躍。

淹:水流由急流向緩流過渡,下游水深大于臨界水躍的躍后水深時,表層旋滾涌向上游,淹沒收縮斷面所形成的水躍。

從試驗結果來看,下游水位對水躍形態的影響明顯。當上游來水量較大,下游水位較淺,上下游水位差較大時,混凝土比鋼筋石籠更容易產生遠驅水躍。波狀水躍最大值為17.2 m,發生在壩上水頭為2.0 m,上下游水位差為0.4 m的石籠護底形式上,而最小值也同樣發生在石籠護底上,此時上游水頭為3.0 m,上下游水位差為0.6 m,因此石籠護底較混凝土護底對躍長影響更加明顯。隨著上下游水位差的降低,水躍形態逐漸由淹沒水躍向波狀水躍轉化。隨著壩上水頭的增加,石籠護底其波狀水躍的長度變化呈現短長短趨勢,而混凝土護底下卻出現長短長的趨勢;而其淹沒水躍則呈現出石籠護底明顯小于混凝土護底。

2.3 消能率

水力學伯努力方程:

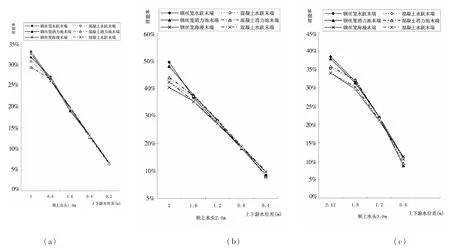

(1)

消能率計算是通過計算試驗中壩前和壩后的機械能,他們之間的差值即hw是機械能損失,通過能量損失與壩前機械能的比值計算其消能率。

壩前機械能:

(2)

出消力池后機械能:

(3)

水流消能率計算公式:

(4)

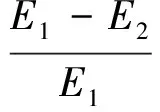

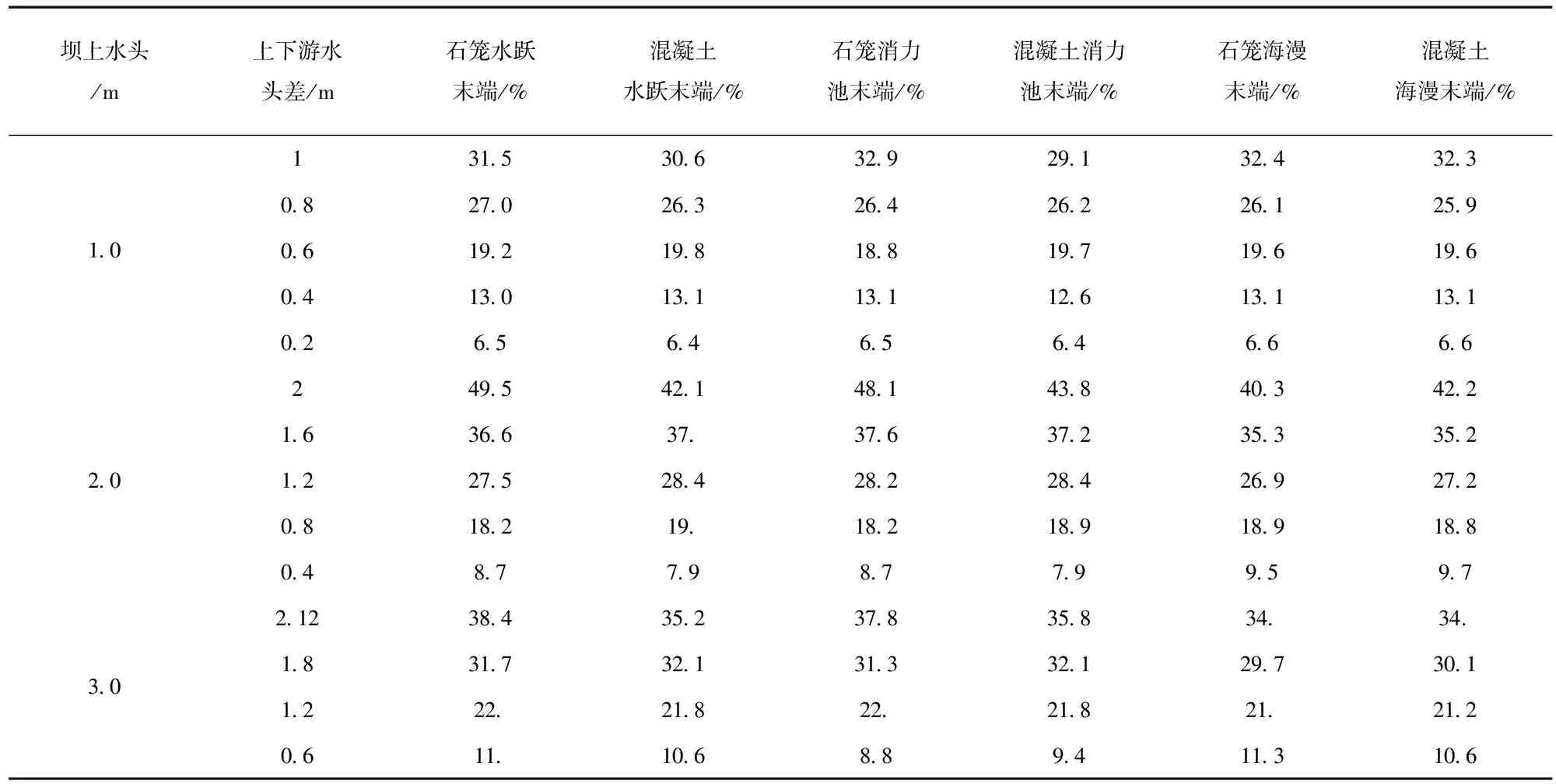

試驗得出了,壩上水頭分別為1.0 m、2.0 m、3.0 m時,不同上下游水位差影響下水躍末端、消力池末端、海漫末端下的消能率,如表4所示。消能率與上下游水位差關系見圖5。

由表4與圖5可以得出,對于低水頭的平原河道而言,兩種護底結構的消能率總體不高,最大消能率≤50%。最大消能率發生在壩上水頭為2 m,上下游水位差為2 m時,此工況下消能率最高;而最小消能率則發生在壩上水頭為1.0 m,上下游水頭差為0.2 m時其消能率僅為6.5%左右;因此上下游水位差對消能率的影響明顯,隨著尾門的啟閉,上下游水位差逐漸減小,其消能率亦逐漸變小。不同位置處的消能率水躍末端>消力池末端>海漫末端。從表中明顯看出,相同工況下,石籠護底的消能效果優于混凝土護底,主要原因在于,鋼筋石籠護底相對混凝土護底來講,增加了消力池底部糙率,有效的降低了過壩水流流速,降低了壩后水流的動能,表觀上呈現出波狀水躍的形態,使得水流機械能以簡諧振動波的形式向下游傳播。

表4 各工況下消能率對比表

圖5消能率與上下游水位差關系

3 結 語

采用水工模型試驗的方法,對低弗氏數下平原河道下游消力池的常用結構形式的消能效果進行了試驗研究,得到了鋼筋石籠與混凝土兩種護底型式下的水躍長度以及形態,重點對比研究了兩種護底形式下的水躍末端、消力池末端、海漫末端的消能率,其試驗結果如下:

1)就過流能力而言,混凝土護底結構優于柔性鋼筋石籠護底,即相同上游水位下,采用混凝土護底比采用柔性鋼筋石籠護底,有更大的過流量。

2)從堰后水流形態來看,采用柔性鋼筋石籠護底的水面線較混凝土護底,躍后水流更加平順,隨著下游水位的升高,其水流呈現由淹沒水躍逐漸向波狀水躍遠驅水躍的變化過程。

3)從消能率角度,柔性鋼筋石籠護底結構下的消能率略大于混凝土護底結構,但下游水位的變化,對消能率的影響較大。

[1]宣北社,裴玉才.水土建筑物消能防沖設計與應用體會[J].吉林水利,1996(01):17-19.

1007-7596(2014)11-0016-04

2014-05-19

專題項目黑龍江省科技攻關項目(GC12A301)

田振華(1983-),男,山東肥城人,碩士研究生,工程師,研究方向為水力學及河流動力學;張術彬(1965-),男,遼寧遼陽人,高級工程師;韓雷(1974-),男,黑龍江海林人,教授級高級工程師。

U655

B