具有“綠色電池”效應的抽水蓄能電站

1 背景

為了實現歐洲電網電力平衡,擬定了平衡計劃,即在今后的幾十年內,希望挪威能提供有力的水電支持。為此,一批重要的戰略家、規劃師及研究人員最近召開了一次會議,針對這一平衡計劃所面臨的機遇與挑戰展開了研討與辯論,并對挪威南部抽水蓄能資源的實際使用狀況及其進一步發展開展了分析研究。

2011年,可再生能源環境設計中心主持召開了一次重要會議后,又于2012年9月再次召開會議,旨在進一步推進貫徹歐洲“綠色電池”設想。經過1 a時間的努力,電力平衡設想變得更加清晰明了。目前需要做的工作是對從環境、社會及政治層面到市場運營等一系列領域開展大量的研究,對于操作層面及基礎設施發展方面的障礙,甚至包括最需要的資金問題,都不需要過多顧忌。

盡管電力平衡計劃面臨許多障礙,但有可能給挪威水電帶來約20 GW的潛在好處。尤其是在歐洲將間歇性可再生能源資源作為其能源發展的長期目標之際,將使該計劃具有十分重大的意義。

挪威可再生能源環境設計中心主任、挪威科技工業研究院高級研究員A.哈貝曾表示,目前需要做的工作很多,很難簡單地按某一個研究領域或某個簡單條件來劃分先后順序。

然而,負責幫助歐洲與挪威電網聯接的2個主要國家,即德國和英國的一些代表則強烈建議,應重點關注海底及陸地輸電電纜的建設。相關負責人指出,新建輸電電纜的商業合同應以統一的監管框架為基礎,只有這樣才能有健康的市場環境。

2 “綠色電池”設想

目前,歐洲大陸一些主要電力資源正在逐步向可再生能源資源轉換,以減少碳排放量。這種綠色能源將會面臨風能、太陽能自身的不穩定性及間歇性的挑戰。這種不穩定性還會影響到電網及發電量的穩定,繼而給整個供電系統帶來挑戰,除非有能夠有效維持系統穩定(有時是短時間內)的其他非化石燃料的發電設施。

抽水蓄能電站不僅能在用電高峰期作出快速響應,而且還可以提供越來越多的輔助服務,如調頻、黑啟動等。這些特點會給能源存儲帶來一個經典的“時移”現象,即“綠色電池”效應,在用電低谷期,將廉價的電能存儲,然后在用電高峰期再將其高價出售。此外,抽水蓄能電站還可吸收電網系統中的任何棄電。

歐洲與挪威面臨的挑戰是抽水蓄能電站的規模問題。該項計劃并非使用傳統上單一的抽水蓄能電站來實現上述功能,而是將抽水蓄能電站和水庫連成網絡,從而形成一個巨大的電池系統。要將這一概念變為現實,挪威或許具有得天獨厚的條件,因為它不僅具有豐富的水能資源,而且還位于德國的門戶。輸電線路借道丹麥將挪威和歐洲大陸聯接后,挪威南部大部分流域以及與其相鄰流域的電網將會與歐洲大陸電網形成天然平衡,而且還可以充當能源倉庫的角色。

最近,挪威科技工業研究院提供了一些報告供與會代表審核。其中包括“挪威與歐洲電力平衡大規模交換的影響分析”和2012年9月發布的“抽水蓄能計劃對挪威西部大型湖泊敘爾達爾湖影響范圍及程度之模型研究”。

鑒于挪威南部水電資產在今后“綠色電池”系統中將起到關鍵作用,參加2012年9月會議的代表們,對水能資源豐富而成熟的挪威南部地區的流域狀況及開發可能性進行了審核。該項研究由挪威科技工業研究院能源研究所負責實施。

3 平衡問題

在“綠色電池”概念前期推動工作的基礎上,2012年5月發布了一份電力平衡報告,旨在重點研究減排可能帶來的好處。初步研究結果表明,抽水蓄能電站為保持系統平衡會吸收剩余電量,從而將導致“綠色電池”在工作時的剩余發電量會減少,且當風能、太陽能發電量低于理想狀態時,用戶的配給需求將會相應減少。在這種狀態下,抽水蓄能電站將失去應有的作用。

分析表明,歐洲電力系統的碳排放量會略微減少,雖然其總量依然很大。模型研究顯示,到2050年,歐洲大陸年減排量雖然會達到2 700萬t,但其年排放量仍將保持在7.34億t,排放大國將是荷蘭、德國及英國。

發電資產轉型成為“綠色電池”計劃的主要催化劑。到2050年,德國的化石燃料發電量將會減少約11.5 TW·h/a,但其燃氣燃煤發電量仍將維持在100 TW·h/a。另外,在電力成本方面,隨著各國之間電網傳輸能力不斷提高,預期德國的綜合基礎設施及交易體系將會充分發揮效率,從而使其電力價格變得更加平等。隨著挪威可再生能源開發的不斷增加,預期2030~2050年期間的現貨電價將會下降。隨著并網能力的提高,挪威的電價會上漲,而德國電價則會下降,從而兩者的價格差距將會縮小。

4 深入研究

該報告盡管是初步分析,但仍然為進一步研究提出了以下幾點參考建議。

(1) 通過對歐洲輸電能力和挪威水電系統所作的相對貢獻分別進行深入分析,可知輸電線路方面的改變,事實上是來自額外的輸電能力,這種額外的輸電能力使類似英國這些國家可以借道挪威將電力輸往德國;另外,瑞典也可以為德國提供電力。當然,這些國家可以不用另外投資興建發電廠,只需要投資電網即可從現有的抽水蓄能電站中獲得收益。通過對相對貢獻開展分析研究,可以更準確地計算挪威在歐洲“綠色電池”系統中發揮的實際作用。

(2) 應考慮火電的備用發電功效,尤其是其啟停成本。初步分析中雖然不包括火電的減排量,但通過其在“綠色電池”系統中所占減排比例,就可進一步量化挪威抽水蓄能電站能給歐洲帶來的利益。

(3) 網絡模型需要更多復雜的節點。在以前的模型中,每個國家僅有單一的節點,一個節點對應一座水庫及抽水蓄能電站,結果導致模型不夠靈敏,而且不支持對發電與抽水開展同步分析,這種情況在真實的系統運行中確實存在。因此,在采用網絡模型作進一步分析時,建議每個國家都要采用數種模式,而挪威則需要運用最復雜的網絡模型。

(4) 建立復雜的模型需增加水庫水位測量次數。歐洲多區域電力市場模擬系統是一個模型分析系統,歷史上主要用于電力系統的季節性蓄水分析。在高級電力平衡系統中,水庫運行網絡需要更頻繁地收集水庫水位數據,以獲得更多的變量。

(5) 預測碳減排量要依賴于各國電力資產組合的發展狀況。燃煤、燃氣在電力生產中所占比重及相互關系對碳減排量的計算起著決定性作用,另外,二氧化碳的假定補貼價格也影響著碳減排量的計算。因此,建議在分析碳減排量時,應考慮各種資產組合情況及不同的價格補貼方案。

5 南部的有利條件

挪威科技工業研究院的研究報告顯示,在挪威現有水資源開發狀態下,將其電力生產增加20GW在技術上是可行的。分析認為,利用挪威南部水能資源興建一些水電站和附屬設施及隧洞,可以極大地提高裝機容量。報告中包含以下2種方案。

(1) 第1種方案是修建12座水電站,總裝機容量為11.2 GW(見表1)。

表1 新建常規水電站及抽水蓄能電站(方案1)

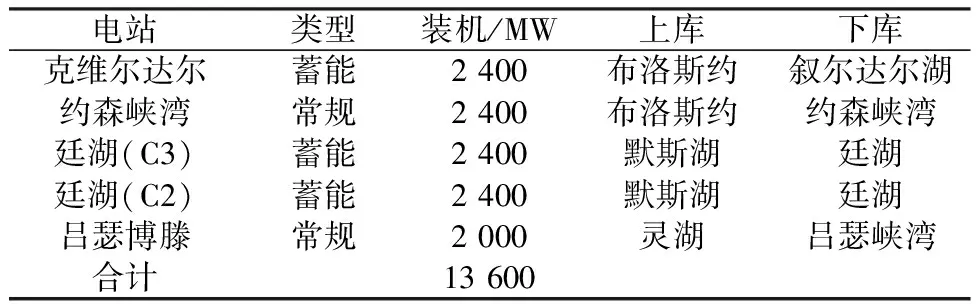

(2) 第2種方案是修建7座水電站,總裝機容量為13.6 GW(見表2)。

表2 新建常規水電站及抽水蓄能電站(方案2)

在研究報告中,將第1種方案列為主要方案。

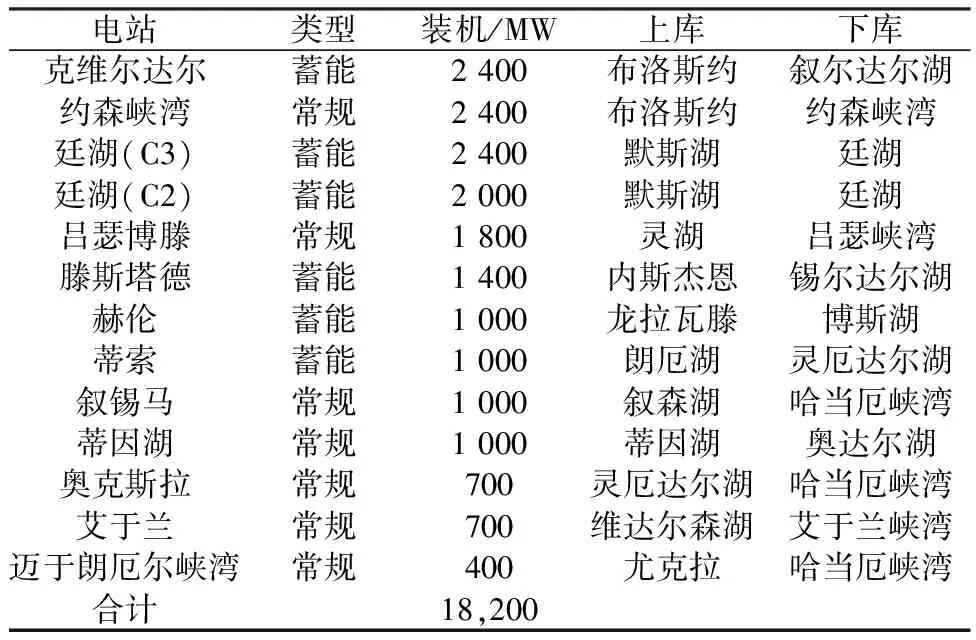

報告中還補充說,抽水蓄能系統可以提高總裝機容量,并可將其穩定在18.2 GW。然而,針對其優勢,從某種程度上來說,是通過水庫出水流量增大時所產生的可用電量來達到的平衡(見表3)。但就技術可能性而言,在挪威南北地區同時新建水電站,可以使總裝機容量達到20 GW。

表3 新建常規水電站及抽水蓄能電站(方案3)

在主要方案中,額外發電資產包含5座裝機容量為5.2 GW的抽水蓄能電站和7座常規水電站。這5座抽水蓄能電站是滕斯塔德(1.4 GW)、克維爾達爾(1.4 GW)、廷湖(1 GW)、蒂索(700 MW)及赫倫(700 MW)。

常規水電站中最大的2座是約森峽灣和呂瑟博滕水電站,裝機容量均為1.4 GW。另外4座是奧克斯拉、敘錫馬、艾于蘭及蒂因湖水電站,裝機容量均為700 MW。最小的是邁于朗厄爾峽灣水電站,裝機容量為400 MW。

為滕斯塔德抽水蓄能電站研制了2種方案,經審核后,確定的主要方案,是將在現有的敘爾達爾湖水庫(下庫)和內斯杰恩水庫(上庫)之間新修一條隧洞。

為克維爾達爾電站設計的主要方案,是在布洛斯約水庫(上庫)和敘爾達爾湖水庫(下庫)之間增修一條隧洞。同時,布洛斯約水庫還與下游的約森峽灣水庫分別充當約森峽灣蓄能電站的上、下庫。位于同一地理集群的赫倫蓄能電站,將在其上庫(尤拉瓦滕)和下庫(博斯湖)之間新修一條隧洞。

在廷湖蓄能電站的上庫(默斯)和下庫(廷湖)之間將修建一條長隧洞。

對呂瑟博滕蓄能電站將修建一條較短的隧洞,來連接其上庫(靈湖)和下庫(呂瑟峽灣)。

對于邁于朗厄爾峽灣-奧克斯拉-蒂索蓄能電站群,將新建3條隧洞,即每座電站修建一條。邁于朗厄爾峽灣和奧克斯拉將哈當厄峽灣水庫作為其共同的下庫,上庫分別是尤克拉水庫及靈厄達爾湖水庫。另外,靈厄達爾湖水庫還將擔任蒂索電站的下庫,該電站的上庫是朗厄湖水庫。

敘錫馬電站上庫為敘森湖水庫,下庫為哈當厄峽彎水庫,兩庫之間用一條單孔、折線形的隧洞連接。

對于艾于蘭和蒂因電站,將分別修建一條單孔隧洞與地下隧洞網絡連接:艾于蘭電站的隧洞將連接維達爾森湖水庫(上庫)和艾于蘭峽灣水庫(下庫),而蒂因電站的隧洞則與蒂因湖(上庫)及奧達爾湖(下庫)相連。

該研究的前提是,假設現有電站的運行及受當前水位控制的水壓系統都不會發生變化。通過對11.2 GW方案進行分析獲知,水庫水位的最快漲落速度為140 mm/h。據以前相關報告記載,“綠色電池”效應會導致環境侵蝕加劇、循環模式及水溫發生變化、冰層覆蓋面積減少或產生危險的不穩定冰層。因此,需要加強管理,將其對環境安全及生態系統可能造成的影響降到最低。

挪威科技工業研究院的報告指出,目前針對水庫之間在進行大規模調水時所發生的化學變化和溫度變化,生態系統該如何平衡以及將會對生物種類產生怎樣的影響等方面,還沒有研制較完善的應對措施。有些水庫由于從下庫或其他鄰近水域抽水,對環境已經造成了不良影響。

電力平衡項目對環境產生的影響,則取決于該項目所采取的操作模式及其限制條件,且每個項目的情況都不盡相同。

在電網方面,挪威科技工業研究院的報告認為,應在發電站與電網之間修建一條420 kV的輸電線路。對于有些靠近海岸的電站,可采用直流電纜直接與國際電網連接,但要求仍要修建新的或更新原有的420 kV輸電線路,作為直流電纜的備用線路。另外,在研究報告中還專門指出,由于廷湖蓄能電站接入國際電網的距離最長,因而其面臨的挑戰也最大。