民國時期的東三省兵工廠

王貞虎

張作霖統治東北三省近20年,曾多次率軍入關參加軍閥混戰,并一度控制北京政權,將其勢力伸張到蘇皖滬一帶,煊赫一時,不可一世。

張作霖(1875.3.19—1928.6.4),字雨亭,漢族,奉天省海城縣(今遼寧省海城市)駕掌寺鄉馬家房村西小洼屯人。張作霖乳名“老疙瘩”,自幼出身貧苦農家,參加過中日甲午戰爭,后投身綠林,勢力壯大,清政府無力征剿,就將其招安。張作霖協助清廷剿滅杜立三等土匪勢力,后又消除蒙患,維護國家統一,逐步提升,先后擔任奉天督軍、東三省巡閱使等,號稱“東北王”,成為北洋軍奉系首領。他曾任中華民國陸海軍大元帥,特別喜人稱其“張大帥”。

張作霖奉系軍閥之所以能稱雄一時,有很多原因。他擁有東北奉(天)、吉(林)、黑(龍江)三省兵工廠,作為他從事軍閥混戰源源不斷的軍火供應基地,也是其中一個重要的原因。

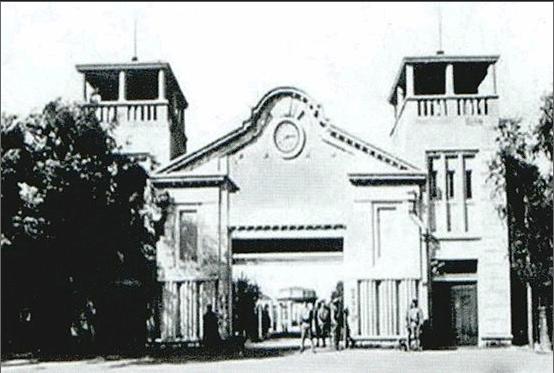

東三省兵工廠坐落在沈陽大東門外,又名“奉天軍械廠”,該廠由炮、槍、彈等廠合并而成,是一座生產槍炮彈藥的綜合性兵工廠。資金由東三省分擔,奉天50%,吉林30%,黑龍江20%。生產的武器彈藥供三省使用并運銷外省。開始時,機器設備、廠房建筑均由丹麥文德公司承辦,先建成無煙藥、制槍、制炮、炮彈等廠,同時鋪設直達廠內的鐵路。當時全廠職工4050人。1922年經費為4,122,66l元,l924年增至5,010,974元。槍彈、炮彈二廠于1923年增建,機器設備均購自日本。同年還建造了機器廠,制造廠內所需普通機床。1924年增建煉鋼廠,安裝3噸電爐3座,自煉炮管鋼、高速鋼、工具鋼等,供本廠使用。后該煉鋼廠改為鑄造廠。1926—1928年期間,進行了大規模的擴建,槍廠、炮廠擴大7至8倍,又增設了火工、硝酸、炸藥等廠。廠區長達2.5公里,寬約1.3公里。這幾年為東三省兵工廠創建以來最興旺的時期。

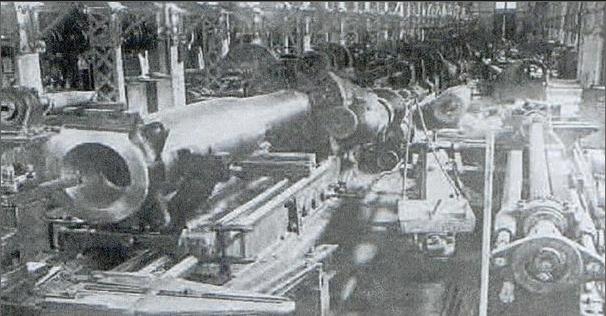

張作霖從丹麥、日本、德國、美國、奧地利等國購進一批兵器工業設備,到1928年全廠已擁有機器8000多部,職工最多時達36000人。內設第一、第二槍彈廠,第一、第二炮彈廠,第一、第二槍廠、炮廠、火藥廠、鑄造廠等,還設自備的發電廠,安裝了4臺機組,發電能力達l萬千瓦。工廠擁有國內僅有的兵工專用精密檢測儀器設備,年產各式步槍6萬多支,輕重機槍1000多挺,野炮、山炮、重炮共150門,槍彈1—1.8億發,各式炮彈20多萬發,以及大量的炸藥等。1925年建立了兵工學校,建成炮兵射擊試驗場等。迄1931年“九·一八”事變前,耗資達5億元,規模之大,居全國第一。

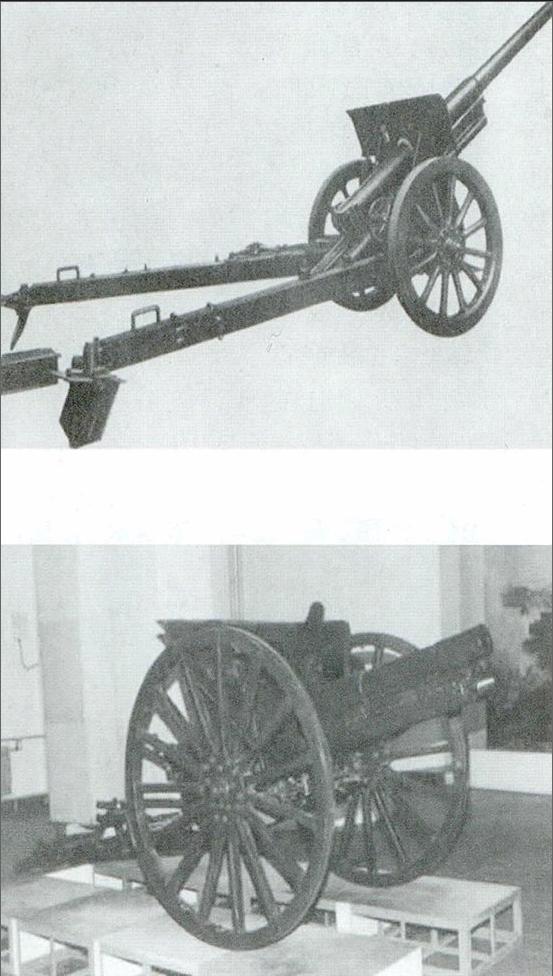

東三省兵工廠在舊中國各兵工廠中,以1922年建設的炮廠成就最為突出。它所生產的火炮口徑之大、品種之多、質量之優,為同時期各兵工廠所不及。該廠以民國年號為標識,仿照日本“三八”式,制成“民14式”160毫米重榴彈炮,射程達5900米。還曾試造兩門口徑為240毫米的榴彈巨炮,因“九·一八”事變爆發而停止。該廠仿日本“大正十一年式”制成“民14式”平射炮,口徑為37毫米,裝有半自動炮閂,發射速度為每分鐘20—25發,具有重量輕、不受地形限制等優點,宜用于摧毀敵機槍火力點和坦克。同時該廠還生產了“民13式”75毫米野炮、仿“日本大正六年式”的“民14式”75毫米山炮、仿奧地利“利百錄兵工廠十八年式”野炮、仿“大正日本四年式”的“民14式”105毫米加農炮,和仿奧地利100毫米的輕榴彈炮等。據不完全統計,從1924年到1931年“九·一八”事變前,共生產“日式37”平射炮370門,“日式75”野炮108門,“奧式76”野炮300門,“奧式100”榴彈炮300門,“日式105”加農炮12門,“日式150”榴彈炮21門。

1922年,張作霖在沈陽北大營建造了迫擊炮廠,占地50畝,1926年正式命名為“奉天迫擊炮廠”。因原廠房狹小,又在工業區建了一間面積為70畝的新廠。1927年2月新舊兩廠合并,1929年改稱“遼寧迫擊炮廠”,內分炮廠、炮彈廠和火藥廠。全廠機器1500部,職工近千人。1926年經費130萬元,1927年經費260萬元。聘請英國專家沙敦主持迫擊炮設計制造工作,生產“民11式”、“民15式”80迫擊炮和炮彈,“民15式”還可水陸兩用,裝于炮車。該廠獨立。專為東三省兵工廠制造槍炮、子彈、炸藥等,每年提供大量武器彈藥。

東三省兵工廠聘有日、意、奧、法等國顧問和技師,最多時達30人以上,分別擔任廠房建筑、機器安裝和產品設計制造。高級技師多為外國人,如“奧式77”野炮為奧地利制炮專家哈德滿設計,“日式37”平射炮為日本技師松井等指導試制,“英式150”150毫米迫擊炮由英人沙敦主持制造,等等。

日本和歐美帝國主義國家一向把舊中國作為傾銷軍火的市場,他們利用軍閥混戰向雙方提供武器,以便亂中昧錢,日本尤為突出。僅1922年10月,日本就將存放在海參崴的價值百萬元的2萬支步槍及槍彈、飛機售予張作霖;次年又把購自意大利的1.3萬支步槍、800枚炸彈、12門大炮轉賣給張作霖。為維持中國這樣一個大的軍火市場,帝國主義國家本是不希望中國發展自己的軍事工業的,但日本卻大力幫助張作霖發展軍事工業,日外務大臣在給駐華公使芳澤的指示中說:“關于武器一節,限于列國關于禁止供給中國協定的繼續存在,日本政府不能只限于考慮滿足張作霖的要求,倒不如使其設立兵器制造所以求自給。”日本不僅售予張作霖大批機器設備,而且還派出兵工技師指導武器生產。日本之所以如此,完全出于其深遠的戰略考慮,他們早視東三省為其囊中之物,以張作霖為代理人,意欲壯大張的軍事實力,為其實現侵略中國的戰略計劃所用。

但張作霖并非日本人所想象的那么容易駕馭。1927年6月18日,張作霖在北京就任北洋軍政府陸海軍大元帥,代表中華民國行使統治權,成為國家最高統治者,并組成北洋軍閥統治時期第32屆、也是最后一屆內閣,成為北洋軍政府最后一個統治者。在位期間張作霖多次抵制日本人的誘惑,拒絕簽訂不平等條約,由此引起日本當局強烈不滿。1928年5月中旬,國民革命軍北伐軍蔣(介石)、馮(玉祥)、閻(錫山)、李(宗仁)命令所部對奉系全面進攻,奉軍全線崩潰。1928年6月2日,張作霖發表聲明退出北京。6月4日晨5時許,當張作霖所乘由北京返回奉天專列駛到皇姑屯附近的京奉、南滿兩鐵路交匯處橋洞時,被日本關東軍預先埋好的炸彈炸毀,史稱“皇姑屯事件”,張作霖身受重傷,當日送回沈陽官邸后即逝世,遺命兒子張學良繼任其職。這一年12月,張學良發表通電,“宣布遵守三民主義,服從國民政府,改易旗幟”。至此,中國實現名義上“全國統一”。

“東北易幟”后,由于軍械需要大大減少,兵工廠壓縮經費,裁減員工,并逐步轉產民品或改為民用工廠。例如遼寧迫擊炮廠仿造美國“瑞雪”牌汽車成功,名為75型65馬力“民生”牌汽車,時速25公里,載重1.82噸,這是中國第一輛國產汽車。不過其發動機、輪胎、電器均系進口,其余部分為中國自制。

1931年“九·一八”事變的當天晚上,日本侵略軍以大炮轟擊東三省兵工廠,次日上午10時,占領了這座兵工廠。廠內庫存物資均被其掠奪,計有各式步槍95000多支,機槍2500多挺,手槍2600多支,大炮50多門,各式槍彈18億多發,炮彈50萬多發,還有大批火藥、地雷以及各種器材、半成品等。遼寧迫擊炮廠則于當天晚12時被日軍侵入,廠房被毀,損失各種迫擊炮、車輛、機械、炮彈等軍械,價值8,933,699元。至此,張作霖苦心經營的軍事工廠盡落日人之手。

東北淪陷后,東三省兵工廠改名為“奉天造兵所”,工廠規模有所縮小。隨著日本侵略戰爭的擴大,對軍火的需求亦日益增加,該廠的規模又逐步擴大。到1937年7月,偽滿投資2000萬元,并陸續達1億元。奉天造兵所內設造槍、造炮、槍彈、炮彈、機工、火藥六個制造所,并新建高射炮工廠和宿舍。1938年工廠發展到最盛時期,全廠職員增到1200多人,工人增至3萬多人,其中日本職工達3000多人,機器設備達12000部,還在沈陽以南孤家子建設新的無煙火藥廠,將原火藥廠遷并新址。此時,奉天造兵所的生產能力達日產各式輕機槍80挺,各式步騎槍6000支,各式重機槍50挺,各式大炮20至40門,各種槍彈150萬至900萬發,各式炮彈3萬至5萬發,此外還產有大量手榴彈、250公斤飛機炸彈、無煙火藥、黑火藥、硝酸銨炸藥和某些基本化工原料,以及各式炮車、貨車等等。以上各式槍炮點與原東三省兵工廠的產品相同,但都是根據日本武器標準制成,性能優良。

1941年底,日本發動太平洋戰爭后,為防盟軍空襲,從1942年起在東北各地選址,建設地下兵工廠。1944年12月,美機兩次轟炸,舊重炮廠、新大口徑炮廠大部被炸毀,填藥、車輛廠等全毀,槍廠、信管廠部分被炸,于是開始疏散遷移。1945年春將槍廠部分設備運至寧安,槍彈廠部分機器移于汪清,機槍廠本擬遷建于鐵嶺,因日本投降而停止。由于日本帝國主義長期進行侵略戰爭,資源日益枯竭,進口原料困難重重,生產下降,因而員工被裁減,到1945年職員減至1070人,工人只剩4587人,機器尚余8000多部。

1945年8月8日,蘇聯對日宣戰。蘇軍占領沈陽后,將該廠機器運走2400部,并炸毀了孤家子火藥廠。同年9月,中國共產黨領導的軍隊占領沈陽,11月25日又主動撤出,在運輸條件十分困難、時間異常緊迫的情況下,從該廠搶運出約100部機器和少量工具。

1946年1月15日,國民黨軍隊進入沈陽。3月,國民黨政府兵工署接管該廠,并改名為“沈陽兵工廠”,這時,廠內尚有設備6000多部。4月底電廠開始發電,槍廠、槍彈廠、手榴彈廠、機器廠相繼復工,隨后又修好火工、火炮、炮彈等廠。11月9日,沈陽地區各兵工廠組建為“第九十兵工廠”,任命陳修和為總廠長。

1948年3月,國民黨軍隊在東北接連失敗,蔣介石主張撤出沈陽,將主力退據錦州。但東北“剿總”總司令衛立煌和第九兵團司令廖耀湘以“沈陽有兵工廠,每月可制造裝備一個師的武器和彈藥”為由,都不贊成放棄沈陽。蔣介石仍決定將該廠重要設備和技術員工5000多人撤到臺灣,建立沈陽兵工廠臺灣分廠,陳修和與衛立煌交談后,兩人都明確表示反對。當人民解放軍兵臨城下時,蔣介石恐怕兵工廠落入解放軍之手,曾下令予以破壞,陳修和拒不執行。此時,中共地下黨組織了一支300多人的護廠隊伍,防止國民黨軍隊特務炸毀工廠。10月30日,衛立煌乘飛機逃離沈陽,邀陳修和同機離沈,陳虛與應付。第二天,駐沈陽特務頭子要陳同乘最后一班飛機速逃,陳仍予以拒絕。次日沈陽解放,這座大型綜合性兵工廠被完整無損地保護下來。中國人民解放軍東北軍區任命陳修和為沈陽兵工廠廠長。

1949年新年期間,陳修和收到他堂弟陳毅的信:“此間同仁對你保護機器、愛惜工業的熱忱,至為欽佩,認為這是對國家、人民的極大貢獻。”