“老人圖片展”記錄與公益同行

文/惠州青原色人文記錄中心 李藝泓 葉祖藝

“出門一把鎖,進門一盞燈”,已經成為時下許多“空巢”老人晚年生活的真實寫照。每逢過年過節,一家短聚后,“兒女一走,心就空了”,也成為這些老人最真實的心聲。

中國目前有6700多萬“空巢”老人,其中70%生活在農村。在現今加快城鄉發展的腳步下,也得到了比較大程度的開發。但被遺忘的農村老人呢,他們在子女外出打工后,只能獨自守著或破舊不堪或貼滿瓷磚和琉璃瓦的房屋,出門一把鎖,進門一盞燈。他們被遺忘在山溝的角落里,兒女忙于生計,無暇顧及,社會忙于發展,沒法給予太多的關愛。

記錄歷史,圖片展的源起

面對這一龐大的被遺忘的老齡群體,許多人或嘆息、或沉默、或無奈。但我們不愿停留在嘆息中,也不愿陷入沉默,我們想要行動起來,去做些事情。所以2012年7月份,我們決定返回自己出生長大的村子,走近家鄉的老人,聆聽老人的故事,用鏡頭記錄下他們的生活,然后在珠三角做“農村空巢老人公益圖片展”,呼吁社會給予他們更多的關愛。

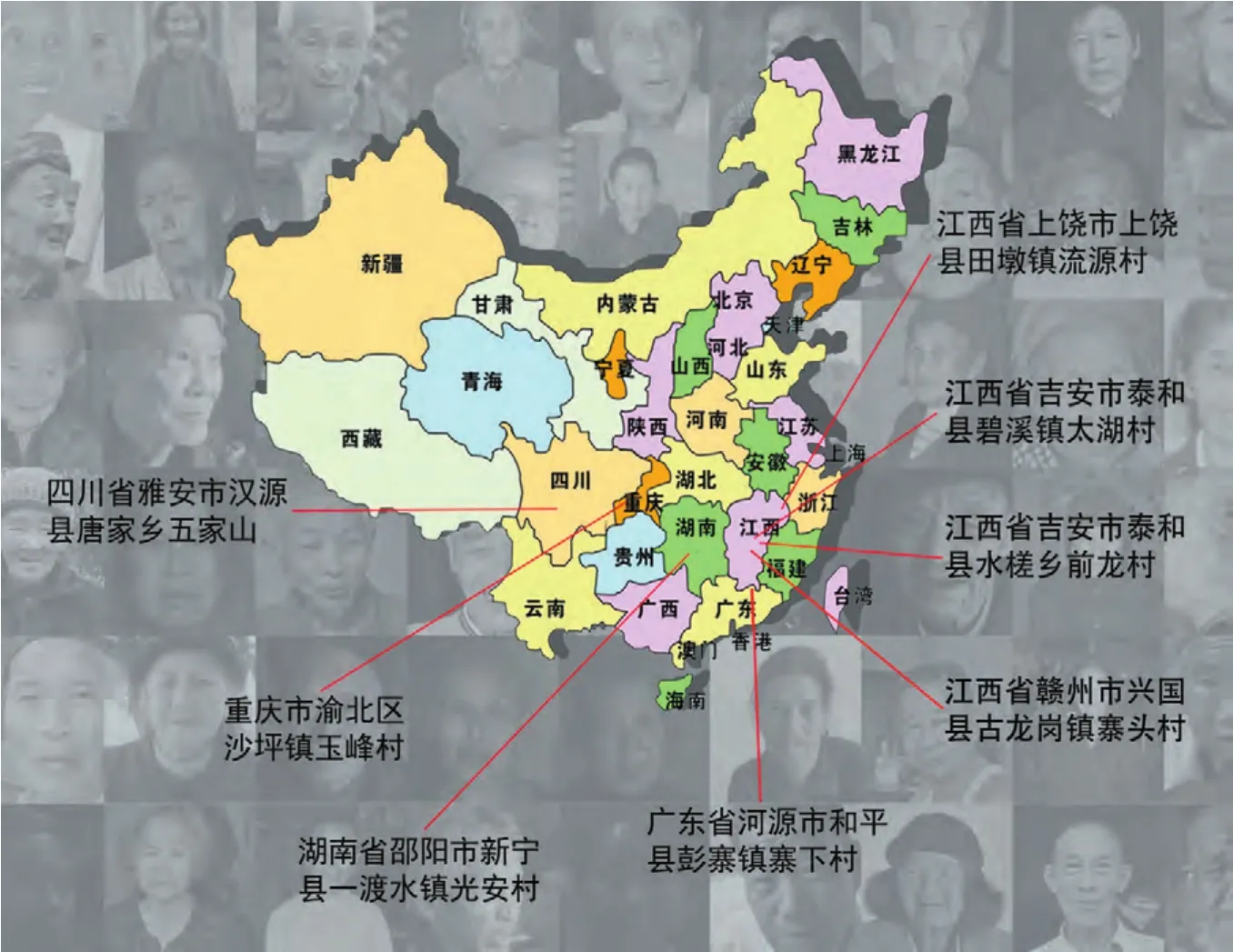

我們這個團隊一共有9人,他們分別來自廣東、江西、湖南、重慶、四川、大連等不同的地方,年齡從21歲到28歲,都是80后90后。有剛走出大學校門不久的,有正在大學就讀的,有在社會上摸爬滾打好幾年的。我們因共同的志趣而走到了一起。

上圖/團隊在東莞工廠里做展覽

我們知道我們的行動無法改變現實,甚至不足以在這個社會上激起幾絲漣漪,但我們依然選擇向前。這無關壯士斷腕決心一類的問題,我們只是力所能及地做些自己想做的事情。我們只是希望我們的行動能夠引起更多人去關心農村的空巢老人,更希望能夠催生出一些實實在在的幫助老人的行動發生。

返回村子,遭遇家庭反對

9個人,9臺DV,9部相機,9個腳架,9個硬盤,就這樣,我們人懷揣著一套設備踏上了回村之路。但我們的返回之路并不是一帆風順的。

來自廣東河源的葉祖藝,從2011年就開始回到自己的村子。每一次回去,父母都不給好臉色,總在言語中透露出失望。葉祖藝曾經是父母的驕傲,因為他考上了一所還算不錯的一本大學,但畢業后,他非但不往城里跑,反而回到村子里,整天只知道拿著個破相機去拍老人,變成父母眼中沒有工作的閑人,這使他們感到丟人,甚至是恥辱。只有當葉祖藝離開村子時,父母才會高興起來,感覺兒子是去找工作了,不再干這種毫無意義的事了。

葉祖藝到現在還堅守在自己村子里,從事紀錄和寫作,每當他感覺到堅持不下去的時候,便會暫時離開,以這種方式來緩和矛盾,也給自己一個喘息的機會。返回和暫避成了一種不得已的方式,繼續維持推動著他的記錄工作不斷向前走。

李藝泓是一位90后小伙子,2012年6月,從成都一家公益組織辭去工資還算豐厚的工作,決定返回自己的村子開始空巢老人的記錄。前面兩個月,他一邊拿著鋤頭地里干活,一邊拿著鏡頭走進老人的家中,和父母也相安無事。但到第三個月,李藝泓就面臨了前所未有的壓力,父母不理解他為什么有好好的工作不做,卻要跑回村里干這種沒出息的事情。村里人也逐漸傳出各種聲音,有認為他在外面發了財的,也有人說出了各種風涼話。這些聲音傳到李藝泓父母的耳中,便成為一股強大的反對力量,阻礙著記錄工作的繼續開展。

在李藝泓的回村筆記里有這么一段話:“今天,老爸給家里所有人都打了電話,早上接的是兩個叔叔的,中午接的是二大伯的,晚上我的大大伯又從街上回來,準備全家人給我上一堂‘政治課’,課程形式跟批斗大會沒什么兩樣,但所有的內容歸結起來,都是要我馬上離開村子,去城市里工作,而這樣的大會在這周已經是第三次了。”通過這些筆記,可以清晰的看到我們這些紀錄者回村之路的艱難,最終李藝泓在繼續堅持了一兩個月之后,終于無奈選擇前往城市從事報社記者工作,但兩年之后他又辭去了工作,重新投入到對老人的紀錄行動中。

精神空巢,老人的現實

我們在對老人進行采訪的時候發現,老人精神的空巢現象才更讓我們憂慮。許多老人因為長期缺乏家人陪伴,又住在深山里,沒有必要的娛樂,已經開始變得沉默,郁郁寡歡,孤僻。有些老人因為不會使用現代通訊工具,無法和子女保持聯系,一年到頭連聽到子女消息的機會都非常少,有時候看到別人家庭圓滿的時候,不免會對子女產生怨恨情緒。還有些老人本來就是農村社群里的邊緣,他們不是那種合群的人,原先的交際圈就非常非常小,當子女離開故鄉后,所有能與其保持交流的人就變得更加屈指可數,直至最后獨來獨往,幾乎與外界絕緣。

江西寨頭村廖老人,原本有個大家庭生活在一起,后來老公和子女全部出去打工了,留下一棟三層的大房子和一個小外甥女作伴。因為平時不太和人交流,在村子里朋友不多,所以當她的小外甥女去上學后,偌大的房子里就剩下她一個人,連個說話的對象都找不到。時間一久,她就開始對著家禽喃喃自語,甚至成為習慣。當對家禽也無話可說時,她就坐在房子的大廳里發呆。或許是因為長期發呆的緣故,廖老人的記性越來越差,總是忘記自己剛剛做過的事情,也老是找不到自己原本放好的東西,到了后面就開始責怪自己笨和無用。時間越長,這種情況就越嚴重。

四川雅安的顧老人,獨自住在一個老房子里,那一片老屋和連著老屋,旁邊都是空的,每天除了偶爾有幾個干活的人經過外,幾乎看不到人。她的身體很差,長期吃藥,精神狀態一直不好。走進她家中的時候,會發現非常亂,各種雜物和垃圾遍布房子的每一個角落。老人的眼神暗淡無光,給一種只是生物性地活著的痛感。或許因為長期的孤獨,和老人交流起來非常困難,老人總是找不到一個合適的詞來表達,非常想說,又害怕自己說不好,說著說著又會忘了自己在說什么。

如此種種,都是因為生活上的空巢變成了精神上的空巢。獨居環境,缺乏人與人之間的足夠交流,老人如果沉浸在對兒女思念的狀態太久,就非常容易出現精神和心理上的問題。這是一種極端,另一種極端是部分老爺爺因為喪偶,子女又長期不在家,平時找不到任何可以豐富精神的事情。于是,每次子女給他們寄回生活費,他們就會尋找其他老爺爺一起結成對子到鎮上去嫖娼或賭博。還有部分農村中年婦女,則做起肉體的生意,每一次交易二十元到五十元不等。值得注意的是這樣的老人群體正在農村悄然興起,從網絡上的相關報道,到我們每一個紀錄者回村直接可以看到的現實,由空巢引起的系列問題正在嚴峻的考驗著這個時代。

珠三角巡展,走進工業區

對于外來務工人員來說,“常回家看看”真的是一件非常奢侈的事情。首先,時間不允許他們常回去,因為他們沒法請太多的假,否則一個月的工資就沒了。其次,路費對他們來說也是一筆不小的開支。所以,不能“常回家看看”不是簡單的法律問題,也不是單純的道德問題,而是改革開放30多年遺留下來的問題。如果能解決外出務工人員“常回家看看”的問題,也就能在很大程度上緩解農村老人的空巢問題。但在城鄉發展差距越拉越大的今天,我們又該如何去做呢?

作為紀錄者的我們,我們所能做的事情,就是把老人的生活記錄下來,引起更多的人關注,傳遞正能量。我們把圖片展選擇在工業區做,是因為我們拍攝的老人是“農村空巢老人”,這些老人之所以成為“空巢”,是因為他們的子女進城打工了,而且大多數生活在工業區,或進工廠,或做著類似相關的工作。我們把展覽帶進工業區,就是希望能夠引起子女對自家老人的關心,如果不能常回家看看,最起碼可以多打幾個電話,問候一下,老人最希望得到的也是子女對自己的關心。

展覽進大學,推動關愛老人行動

高校展覽,分兩部分,一是圖片,二是紀錄片。圖片白天進行,我們這些紀錄者在現場講解,一如在工業區展覽一樣。紀錄片是晚上放映,片子是我們自己做的,每個紀錄者從自己拍攝的素材中剪輯一部60分鐘以內的片子,放映完后與學生進行交流。

這次把展覽放在高校進行,主要是結合大學生即將放暑假的時機來做,希望在展覽結束后,有更多大學生能夠利用假期去做些關愛老人的行動,也確實起到不錯的效果。比如:

我們與中山大學關愛麻瘋病康復者的協會達成合作意向,用我們的理念和記錄技術來幫助他們更好地去關愛麻瘋病康復者。

廣東外語外貿大學的學生在我們的影響下,暑假組織了“三下鄉”,到農村去陪伴空巢老人。番禺職業技術學院的學生以同樣的方式“下鄉”,去關愛被遺忘在世界角落里的老人。

更讓我們興奮的是,安徽有9所高校主動跟我們聯系,希望把圖片展帶到他們那邊去。那邊的學生還專門成立了一個小組,到農村對空巢老人狀況進行調研,并向政府提交建議書,希望能夠推動相關政策的改變。

就在寫這篇文章前的一個月內,團隊成員在廣東惠州本土論壇上的一個帖子又引起了不小的轟動,一夜之間點擊率破萬,各大媒體爭相用整版予以報道,一部分年輕人受影響匯聚在一起,開始關注城市空巢老人,民政部門和相關公益社團也開始和我們合作。

雪球越滾越大,正能量也越來越大,這正是我們想看到的,也是我們做圖片展的初衷。

任重道遠,呼吁更多的關愛行動

中國目前有6700多萬“空巢”老人,其中70%生活在農村,并且隨著老齡化社會步伐的加快,這個問題會越來越嚴重,成為這個社會發展進程中巨大的傷痛。我們每個人都會老,今天我們忽視空巢老人,到了明天或許就成為了其中的一員。

空巢老人紀錄團隊的9個年輕人,紀錄了整個自己村子的老人,甚至在后續的一系列行動中建立“村莊小額老人基金會”,試圖以這樣的方式來實在的關懷老人,但其力量仍然是十分微小的,所接觸到的連這個群體的萬分之一都不到。