“會走路的樹枝”:竹節蟲

在全世界的熱帶和亞熱帶叢林里,生活著這樣一類奇怪的昆蟲:即使有人告訴你它就在你面前的樹叢中,你也很難發現它的存在。你必須足夠耐心、仔細地觀察,才會發現某段“樹枝”有點異樣——它居然在緩慢地移動。但它看上去的確是一段樹枝啊,色彩、形狀與周圍的樹枝都一樣,甚至連枝條上的毛刺也一樣。不過,如果你的眼力足夠好,你就會看出小小的破綻——位于“樹節”處,有一對亮晶晶的小眼睛。你所看到的是自然界大名鼎鼎的擬態高手——竹節蟲。

竹節蟲是節肢動物門昆蟲綱竹節蟲目的總稱,以善于將自己擬態成樹枝或樹葉著稱。竹節蟲主要生活在熱帶以及亞熱帶,分為5科300多屬2800多種,在我國已發現4科100多種。作為大自然的擬態高手,絕大多數種類的竹節蟲都能模仿樹枝。不過,樹枝并不會走路,所以竹節蟲又被稱作“會走路的樹枝”。

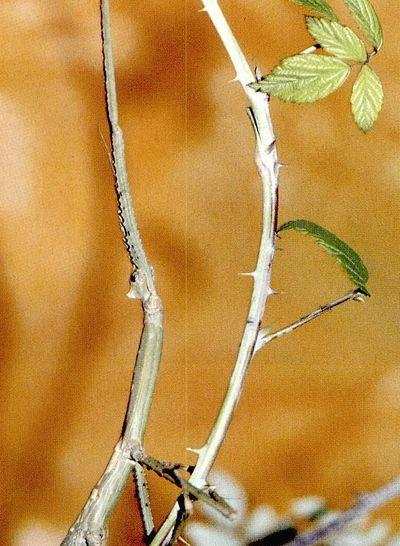

竹節蟲大都能根據光線、濕度、溫度的變化改變體色,讓自身完全融入到周圍的環境中,讓天敵難以發現。例如,生活在我國西南山地的白紋巨樹脩(我國最粗的竹節蟲,直徑達8毫米左右),就是專業的枯枝模仿者,其外表酷似一根長著幾條分杈的枯枝。它們平時一動不動地藏在樹上,只有在清晨或黃昏才小心翼翼地移動取食。在移動時,它們甚至還會有節奏地左右擺動,以模仿樹枝晃動的樣子。又如桿竹節蟲,它們是竹枝的模仿高手。它們光滑的黃綠色的體表上有著清晰明顯的“竹節”,看上去像極了竹枝。它們躲藏在細小的竹枝間,兩只前腳并攏,四只中腳和后腳支開,紋絲不動。即使你己經到了它們的面前,也無法將它們找出來。

還有一些種類的竹節蟲如葉脩科,它們比其他竹節蟲更是技高一籌,不僅能模仿樹枝,也能模仿樹葉,就連葉面上被蟲子啃過的缺口和霉變的斑紋也模仿得惟妙惟肖。不僅如此,它們的卵也能模仿各種植物的種子,例如我國的稀有葉脩——東方葉脩的卵就和蒼耳的種子幾乎一模一樣(在現代的昆蟲學教科書中,葉脩幾乎就是“昆蟲擬態”的代名詞)。葉脩生活在熱帶雨林中,體長多為7~9厘米,最大的巨人葉脩的體長可達12厘米。葉脩的腹部和背上的翅膀像極了綠色闊葉樹的葉片,中間有凸起的葉片“中脈”,兩邊有“支脈”,圓圓的小頭是葉柄,腳看上去則像被其他昆蟲啃食過的殘缺不全的小葉片,連缺口處干枯的黃邊也不漏過,有時還會加上幾個“小蟲洞”。

形形色色的竹節蟲

挑戰達爾文的進化論,竹節蟲的翅膀在漫長的進化歷史中多次失而復得。

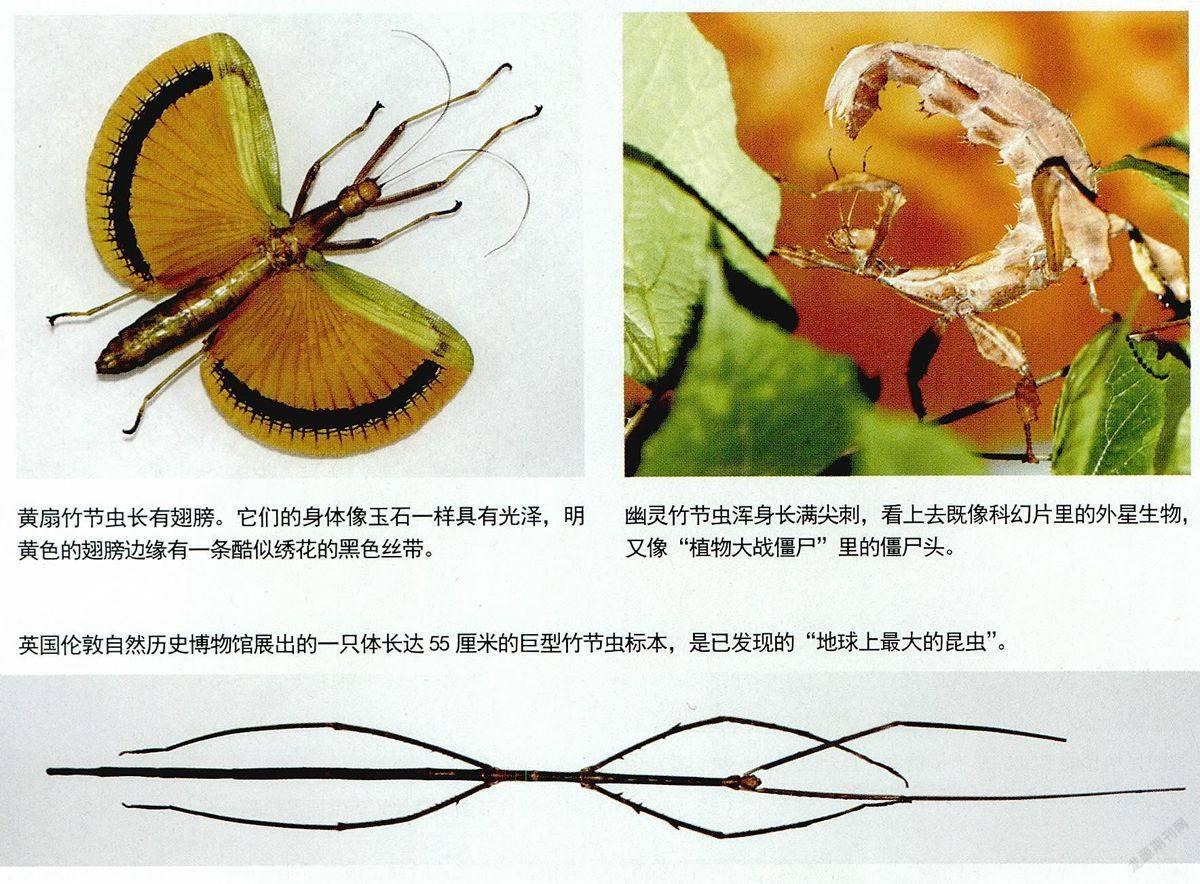

如果以身體長度計,亞洲熱帶雨林里的那些巨大的竹節蟲無疑是世界上最大的昆蟲。2008年10月,英國倫敦自然歷史博物館展出了一只巨型竹節蟲標本,它體長達55厘米,即使不算腿在內,體長也有35厘米。此標本一亮相便引起了轟動。這只竹節蟲采自馬來西亞和印度尼西亞交界的婆羅洲熱帶叢林,發現時間是1998年10月。這是一只雌性竹節蟲,被發現時已經死亡,由當地一名收藏家保存,但他并不知道這只竹節蟲的重要意義。直到遇到一位昆蟲學家后,他才知道這是一個全新的物種。

還有兩種巨型竹節蟲也格外引人注目,它們是馬來西亞的扁竹節蟲和巴布亞新幾內亞的傘翅巨竹節蟲。依標準的不同,它們與婆羅洲竹節蟲難分仲伯,均堪稱世界第一——馬來西亞的扁竹節蟲雌性的體重能達到70克以上,巴布亞新幾內亞的傘翅巨竹節蟲雌性的翅膀展開寬達20厘米。

并非所有的竹節蟲都如人們想象的那樣,外貌丑陋,令人生厭,像一截了無生氣的枯樹枝。恰恰相反,一些種類的竹節蟲讓人耳目一新,馬來西亞的黃扇竹節蟲就是其中之一。竹節蟲大多沒有翅膀,黃扇竹節蟲則長有翅膀。它們的身體像玉石一樣具有光澤,明黃色的翅膀邊緣有一條酷似繡花的黑色絲帶。平時,它們把翅膀合起,絲毫看不出它們有翅膀;一旦受到外敵侵犯,感到形勢危殆時,它們的翅膀便“忽”地打開,令天敵目瞪口呆,而它們則趁機迅速飛起,逃之夭夭。

黃扇竹節蟲美麗的翅膀里還蘊含著更大的奧秘。科學家在對黃扇竹節蟲的DNA進行分析后認為,黃扇竹節蟲的翅膀在漫長進化歷史中多次失而復得。這表明,盡管在距今5000多萬年的時間內,許多種類的竹節蟲都失去了翅膀,但它們創造翅膀的基因并沒有消失,這讓它們能夠在需要的時候重新找回翅膀。黃扇竹節蟲的翅膀挑戰了進化論的基本信條——進化過程不可逆轉(進化論認為,動物的像翅膀之類的復雜特征在退化之后將永遠消失,因為創造這些特征的基因改變了)。這或許為生物進化研究指出了一個嶄新的方向。

奇異的孤雌生殖

許多種類的竹節蟲在嚴酷的環境下進化出了一種特別方便有效的生存方式:孤雌生殖。

存活至今的竹節蟲來自什么時代?我國四川成都華希昆蟲博物館保存有一塊竹節蟲化石,是2012年4月在遼寧發現的——在一次火山爆發中,迅速落下的火山灰和穩定的湖泊相沉積環境凝固了這個孱弱的生命。這只竹節蟲曾被俄羅斯科學家認為是類似蝗蟲的直翅目昆蟲,但后來被中國專家研究證實是一只古老的竹節蟲,生活年代是1.4億年前的侏羅紀。

這是迄今世界上發現的年代最早的竹節蟲化石之一。這只竹節蟲的前翅非常發達,幾乎跟后翅等長,后翅比前翅更寬,這些特征都表明它具有很強的飛行能力,能很好地躲避天敵,因而不用發育出擬態(現今的竹節蟲的飛行能力極弱,而且有擬態現象,這暗示竹節蟲現在的天敵遠遠多于2億多年前)。

除了飛行能力,史前竹節蟲還具有什么獨門絕技,能讓它們在漫長的歲月中演化至今,成為昆蟲中的“活化石”?

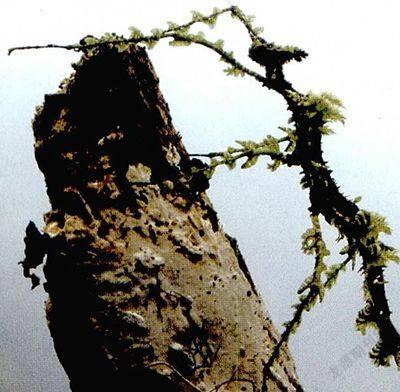

在澳大利亞和印尼的某些島嶼上,生活著一種奇特的竹節蟲——幽靈竹節蟲。作為竹節蟲中的另類,幽靈竹節蟲可以同時模仿樹枝和枯葉:它們的身體像一截枯樹干,足則像干枯的葉片。最為奇特的是,它們渾身長滿尖刺,尤其是向后延伸的頭頂也長著尖刺,看上去既像科幻片里的外星生物,又像“植物大戰僵尸”里的僵尸頭。因此,幽靈竹節蟲被選為“世界上最丑陋的昆蟲”之一。

幽靈竹節蟲原產于澳大利亞,后被英國愛丁堡動物園和美國辛辛那提動物園引入飼養。它們的讓人毛骨悚然的外觀,使它們成為動物園的明星。《美國國家地理》雜志還專門請攝影師對這種竹節蟲進行過拍攝報道。

幽靈竹節蟲曾被認為早在80多年前就已經被野鼠吞噬殆盡。然而,2001年,澳大利亞科學家發現,仍有幾只幽靈竹節蟲棲息在澳大利亞外海的島嶼上,不過它們全部都是雌性。這一發現令科學家們興奮不已,因為它證明了幽靈竹節蟲擁有一種神奇的特性——孤雌生殖。

所謂孤雌生殖,是指在繁殖過程中,在缺少雄性配偶的情況下,雌性動物不與雄性動物交配也能產下無父的后代,即卵子無須授精就能自行發育。許多種類的竹節蟲都能通過孤雌生殖的方式繁衍后代,這是這種史前動物在嚴酷的環境下進化出的特別有效的一種生存策略。

竹節蟲孤雌生殖的特性究竟是源于物種的進化還是變異?目前尚無定論。美國研究人員正試圖從DNA層面入手揭開這個秘密,為人類未來的星際遠航、移民提供幫助。

我的觀察小記

竹節蟲的天敵有鳥、蜥蜴和猴子等。對這些視力敏銳的動物來說,捕食竹節蟲應該不是太難的事吧。其實不然,至少我發現鳥類捕食竹節蟲非常困難,這時為什么呢?我通過觀察青城山區一種常見的竹節蟲發現,這種竹節蟲身體細長,有三對纖細的足筆直地伸展在身體兩側,全身分節明顯,生來就像樹枝,再加上大多情況下它們都一動不動地趴在樹上,就像隱了身一樣,因此很難被鳥兒發現。更重要的是,即使在進食時,它們也只吃一點點樹葉,進食時間嚴格控制在兩分鐘左右。正是靠著這種嚴格控制自身運動的生活方式,竹節蟲最大限度地避免了天敵的侵害。

還有一些種類的竹節蟲,一旦偽裝失靈被天敵發現,不僅能使用多刺的節肢頑強自衛,還會分泌及噴射化學物質抵御來犯之敵。我飼養的一種棉桿竹節蟲在受刺激時就會從前胸背板前端的腺體散發出一股聞起來類似人參的氣味,用來嚇退敵人。目前科學家們尚不清楚竹節蟲噴出的有毒氣霧確切的化學成分,但有化學家形容說,吸入這種氣霧的難受感覺類同于吸入胡椒粉或辣椒粉。由于不少西方人喜歡將竹節蟲作為寵物養在家里,專家特別告誡,兒童及哮喘病患者不要接觸能噴射毒氣的竹節蟲。

有些竹節蟲十分擅長裝死,只要它們棲息的樹枝稍有震動,或者感覺到危險迫近,它們便會自動從樹上墜落下去,同時收胸攏足,一動不動,保持這種姿勢幾分鐘,幾乎不露任何破綻。一當感覺危險解除,它們便會溜之大吉。其實,即使它們被認出來,活命的概率也很大,因為很多動物不喜歡吃尸體。如果一切手段無效,許多種類的竹節蟲還會采取斷足求生的辦法。當一只竹節蟲被攻擊性極強的食肉動物抓住一條腿時,它往往會干脆利落地丟掉這條腿逃生。假如負傷逃脫的竹節蟲尚未成年,斷足一般都會再長出來。

通過飼養竹節蟲,我還觀察到一個有趣的現象:螞蟻能夠充當竹節蟲擴散卵子的“義工”。

竹節蟲的卵的外殼由一層類脂以及一些有機化合物組成,內部有一層薄薄的生物膜,包裹著未發育成型的小蟲。雌性竹節蟲的產卵量往往很大,有些種類的雌性竹節蟲一生的產卵量可超過2000枚,是“廣種薄收”生存策略的典型代表。大多數種類的竹節蟲的卵長3~5毫米,“個頭”相對于其他昆蟲很大。竹節蟲卵的外形千奇百怪,有的像植物的種子,有的像西瓜,有的像米粒,有的甚至兩側長有像翅膀一樣的東西。這后一種竹節蟲卵看上去很像《哈利·波特》中魁地奇比賽里使用的工具,大約是竹節蟲想讓自己的卵在落地的過程中隨風飄揚到各處。事實上,大多數竹節蟲的雌蟲會在卵落地之前用尾部把它們彈射出去,目的是避免同類之間為生存而相互競爭食物。有些種類的竹節蟲則喜歡把卵用分泌的膠液固著在樹枝上,或者把卵散落到土塊或巖壁的縫隙中,仔細地藏起來。還有些種類的竹節蟲的卵表面有瘤狀的突出,能受到某些種類螞蟻的青睞而被搬回蟻巢去。這種做法看似自尋死路,其實雖然螞蟻整天忙著囤積糧食,真正享用的還不到其中的1/10,而氣味平淡、顏色灰暗的竹節蟲卵尤其不能刺激螞蟻的食欲。所以,竹節蟲卵在蟻巢里比在地面上更安全。所以我們說螞蟻充當了幫助竹節蟲擴散卵的“義工”。

人工養殖竹節蟲

竹節蟲通常生活在樹梢,層層葉片遮蓋了它們存在的區域,人們很少有機會一睹它們的芳容,連大多數昆蟲學家對它們的習性也知之甚少。我通過在成都華希昆蟲博物館里嘗試養殖各種竹節蟲,對竹節蟲的習性有了一些了解。

大多數竹節蟲主要以樹葉為食,薔薇科植物是它們的最愛。竹節蟲的食量很小,與相同重量、天性活躍的蝗蟲相比,它們每天的食物消耗不到前者的1/5,這或許是因為它們極少運動的緣故吧。

成都華希昆蟲博物館目前飼養著來自世界各地的十幾種竹節蟲。它們生活在博物館的一個大房間里,食物主要是博物館周圍種植的玫瑰和幾種懸鉤子的葉片。冬天,在沒有鮮嫩葉片時,它們也吃切得很薄的蘋果片,甚至吃果醬。竹節蟲并不挑剔,容易飼養,只要調節好房間的溫度和濕度,飼以新鮮的食物,大部分都能順利長大。不過,它們的偽裝工夫非常好,如果不仔細,飼養人員在換葉子時是很難發現它們的。白天,它們通常會一動不動地潛伏,有的種類專門選擇纖細的枝條藏身,將兩條前腿并攏伸直,整個身軀和另外四條腿也盡量伸直,與環境保持高度一致。

通過飼養,我對一種名叫“東方葉脩”的竹節蟲的生活史有了初步的了解。東方葉脩早在1758年就被瑞典著名博物學家林奈命名,是世界上最早被正式命名的我國昆蟲種類之一,也是我國產竹節蟲中罕有的模仿葉片的種類之一,目前只在云南和貴州等少數省有所發現。這種外形奇特的竹節蟲在生物學界可謂赫赫有名,但相關研究文獻對其生活狀況很少提及。我在養殖東方葉脩的過程中發現,由于有了出色的擬態保護,東方葉脩一般很少活動,即使動作也十分緩慢。在爬行時,它們極少使用較長的前腳,主要靠四只短短的后腳移動。只有在受到驚嚇時,它們才會六腳并用,以較快的速度爬行。當然,“較快”是相對于平時而言。如若讓體長達8厘米的東方葉脩,與只有其體長幾十分之一的螞蟻比賽爬行,那螞蟻一定是贏家。

葉脩成蟲雖然行動非常遲緩,但剛剛孵化出的小葉脩卻非常靈活,和螞蟻一樣擅長奔跑(它們連外形也很像黑色的大螞蟻)。小葉脩一出生就向著明亮的地方飛快地奔跑,并且盡量爬向高處。很明顯,天性告訴它們,在明亮的高處才可能有鮮嫩的葉片。當蛻皮進入二齡后,它們的體色從黑色變成綠色,并逐漸安靜下來,開始了模仿葉片的生活。雌性東方葉脩要經過七次蛻皮才能成年,雄性則只需要六次。

我發現,大多數竹節蟲并非只待在一個位置上單純地靠擬態生活。它們在白天顯得非常慵懶,但一到夜晚便活躍起來。在我用燈光變化模擬出的夜間,一些種類的竹節蟲憑著一雙如炬的亮眼變得異常活躍,在籠子里四處巡游并伺機進食。

與許多慵懶的動物一樣,竹節蟲的壽命遠勝很多活躍的昆蟲,只要食物新鮮、充足,溫度適合,人工飼養條件下它們可以活1~3年。與大多數只有幾十天,至多幾個月生命的昆蟲相比,它們算是“壽星”了。

成都華希昆蟲博物館

坐落在青城山腳下的成都華希昆蟲博物館,是一家國家級博物館,也是我國首家現代化昆蟲博物館,展出標本數量居亞洲第一,被《紐約時報》等眾多國外媒體稱為“亞洲最大昆蟲博物館”。博物館珍藏有來自6大洲40余國的40多萬件珍稀奇特的昆蟲標本,其中許多在我國絕無僅有。它們大多來自恐龍生活的侏羅紀時代,一些還是與恐龍化石同時發現的。

博物館里收藏了達17個目的昆蟲化石,幾乎涵蓋了我國已經發現的所有昆蟲化石類群。不少化石保存得相當精美,如像蜻蜓的薄翼、蜜蜂的細針和甲蟲翅膀上的花紋等都清晰可見,甚至螞蟻的剛毛在顯微鏡下也歷歷在目,令人嘆為觀止。

本文作者趙力自幼癡迷于昆蟲收集與研究,系高級生物和野生動物保護工程師,中央電視臺科學顧問,美國國家自然科學基金會全球鱗翅目(蝴蝶與蛾類)調查計劃中國區首席專家,世界自然基金會(WWF)、國際生物多樣性保護聯盟(CI)等國際著名自然保護組織特邀國際專家組成員,同時也是成都華希昆蟲博物館館長。20多年來,他走遍中國,考察蝴蝶等昆蟲,行程10余萬千米,拍攝昆蟲照片10余萬幅,在國內外出版研究和科普專著多部,被媒體和學術界譽為“中國蝴蝶王子”和“中國的法布爾”。(本期封面攝影 趙力)